博物館の展示コンテンツ制作で生成AIを活用する事例

こんにちは。歴史にまつわるデザイン制作をしているたけもしです。(自己紹介はこちら)

博物館の展示制作では、情報の正確さと多さが求められる一方で、時間やリソースが限られているのではないかと思います。

このnoteでは、「縄文不動産」という企画展のデザイン制作で、生成AIを活用した3つの事例を挙げて、その活用のメリットと課題を紹介してみます!

「縄文不動産」についてはこちらで詳しく紹介しています💁♀️

生成AIの活用事例3つ

生成AIの活用①:縄文人の気持ちになって文章生成(GPTs)

使用ツール:GPTs

遺跡情報を入力し、物件ごとに特徴を設定することで、生成AIが「住んだ人」と「担当者」コメントのドラフトを生成。これをレビューし、最終的な制作物の叩き台として活用しました。

メリット

時間短縮:人手で数日かかる作業が約2時間で完了。

効率化:「事実を解釈した情報」や「現存しないものの復元」に対する親和性が高く、情報生成がスムーズ。

柔軟性:生成されたコメントをもとにレビュー・修正することで、効率的で良いアウトプットを実現。

デメリット

情報の正確性が完全には保証されないため、最後は学芸員さんの詳細な確認が必要。

コメントがテンプレート的になりやすく、個性や深みが不足する可能性がある。

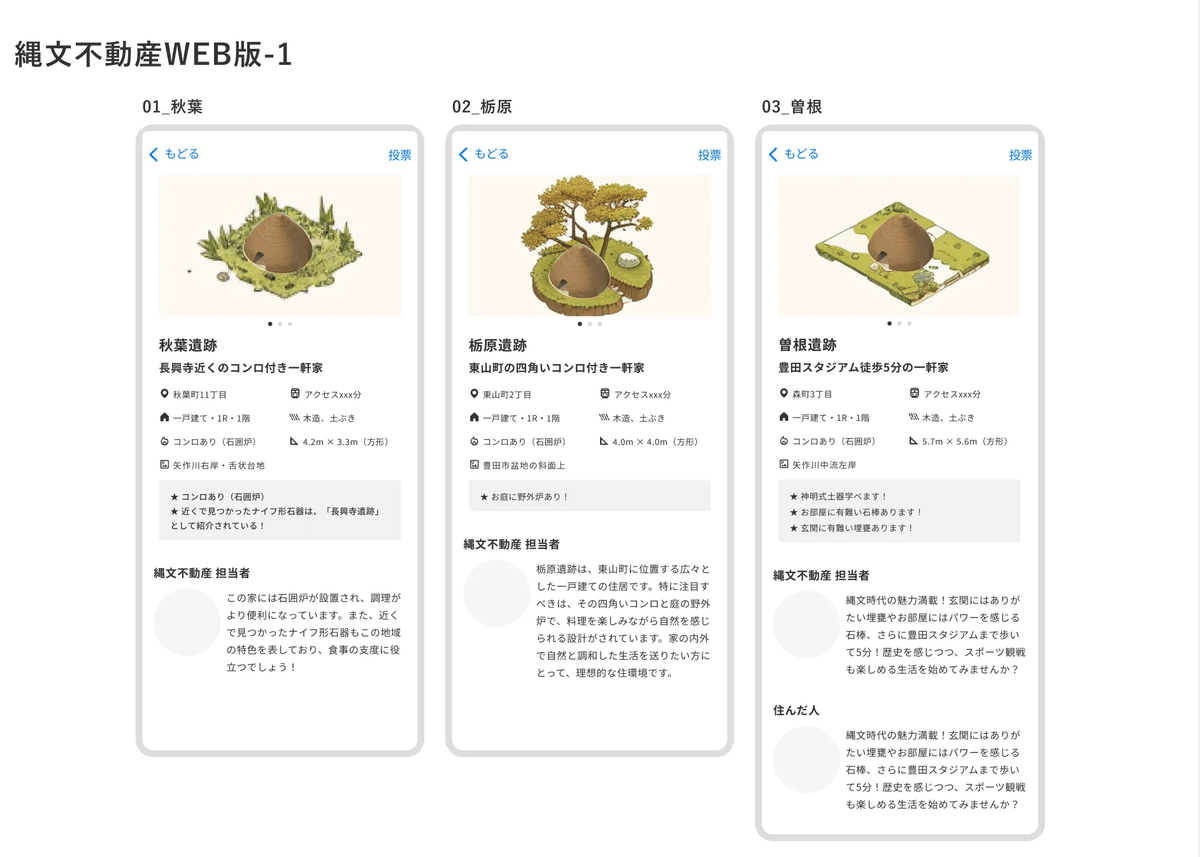

生成AIの活用②:竪穴住居イラストのパターン出し(Midjourney)

使用ツール:Midjourney

生成AIツール(Midjourney)を使用して、竪穴住居イラストの構図やトーンを複数パターン出力。試作データを基に議論を行い、最終的に22点の描き下ろしイラストを制作しました。

使用したプロンプト例①

image depicting a narrow river that takes up approximately 5% of the scene, flowing from the right to the left side, positioned towards one edge of the image rather than the center. The river should be illustrated with a natural, flowing form in harmonious shades of blue, subtly contrasting with the surroundings. The composition should be asymmetrical, with the river placed off-center, creating a sense of space in the dense forest environment. The forest should be lush and primeval, evocative of the Jomon period's untouched natural beauty, with towering ancient trees and rich undergrowth filling the rest of the scene. --sref {url}

使用したプロンプトと出力結果②

An array of urban square forms, each depicted in a simplified, isometric style. The image should show various designs for elements from the Jomon period of Japan, particularly pit dwellings (tateana-shiki jūkyo) with random trees or river and so on. These were semi-subterranean structures with thatched roofs, characterized by a circular or oval floor plan dug into the ground, and wooden posts supporting the roof. The dwellings should blend with the urban square forms, adding a historical and cultural layer to the design There --sref {url}

メリット

イラストの初期案出力:短時間で多様なアイデアを生成可能。

認識の統一:議論のベースとなる視覚資料を提供し、イメージの齟齬を軽減。

効率性:ダミーデータを活用することで、アウトプットの方向性を迅速に決定。

デメリット

史実に基づく生成の難しさ:背景や植生を考慮した出力が困難。

人工物の混入:生成画像に不適切な要素が含まれる場合がある。

最終制作物には不向き:情報の正確さが求められる博物館展示では直接使用が難しい。

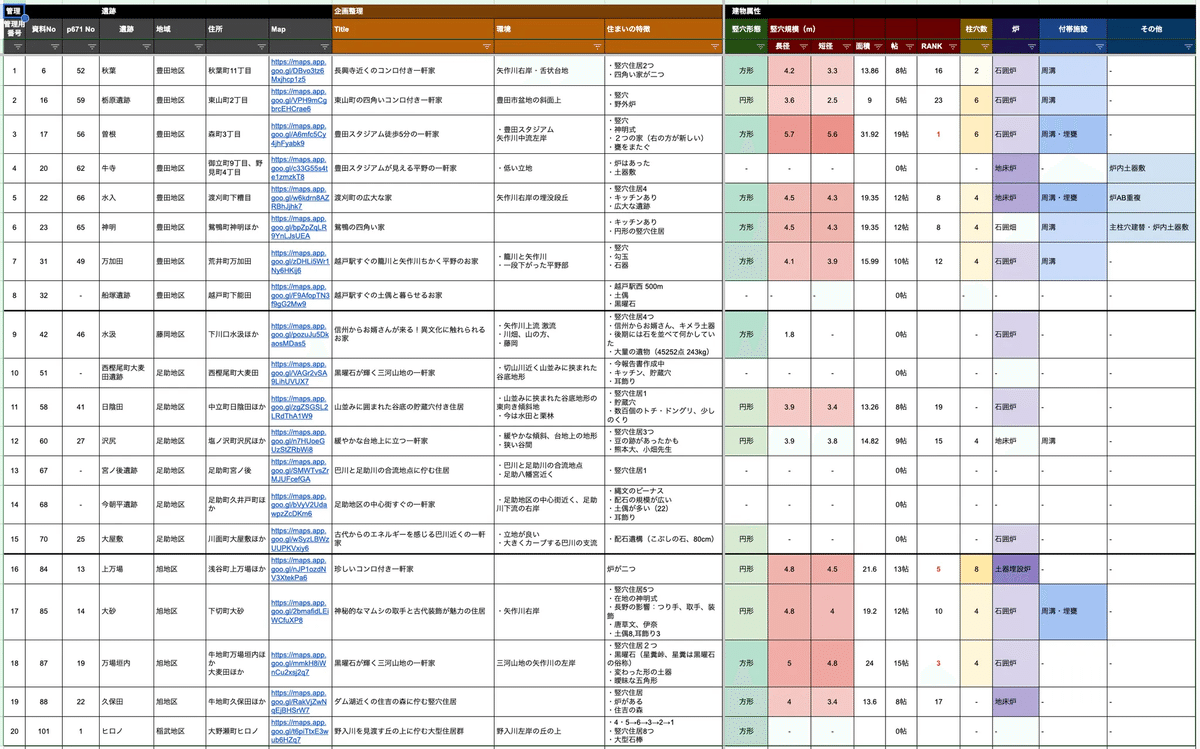

生成AIの活用③:紙の資料の読み取りOCR(Chat GPT 4o)

使用ツール:Chat GPT 4o

画像データをChatGPTに渡して文字起こしを行い、表形式のデータとして抽出しました。これにより、大量の紙資料を効率的にデータ化することができました。

メリット

作業効率の向上:100件以上の竪穴住居データを短時間でデータ化可能。

操作の簡便性:画像をアップロードするだけで自動処理が可能。

柔軟性:出力されたデータを容易に編集・修正できる。

デメリット

誤植の発生:一定水準の正確さが保たれるものの、全体の確認と修正作業が必要。

複雑なレイアウトや特殊文字には対応しきれない場合がある。

まとめ

総合的なメリットとデメリット

メリット

工数削減:膨大な作業時間を大幅に短縮。

効率的な試作:イラストや文章の初期案作成に適しており、議論や調整の基盤として有用。

データの迅速な準備:ダミーデータや資料データ化が迅速かつ効率的に行える。

デメリット

情報の正確性:特に博物館展示ではAIが生成した情報の信頼性を確保するための追加作業が必要。

技術的限界:時代背景や文化的要素を考慮した出力が難しく、背景素材や最終的なアウトプットには不向きな場合がある。

人手との併用が必須:生成物をそのまま使用することは難しく、学芸員やデザイナーの修正が不可欠。

生成AIを活用することで、限られた時間やリソースの中でも効率的に文章や図の制作が可能になります。

一方で、AIによる生成物には正確性や時代背景の再現性の課題があり、人手による確認や修正が必要です。

こうした技術の活用が、博物館の展示制作において何かお力になれば幸いです。

不明点などあればご気軽にご連絡ください!(💌:mositake@gmail.com)