山種美術館 東山魁夷と日本の夏

まだ暑い土曜日の夕方【2024.9.7 (𝙎𝙖𝙩.)】の恵比寿・渋谷です

これから賑わう夕方の渋谷から帰りたくなかった( ˙▿˙)

今夏絶対に行きたいと思っていた山種美術館に行ってきました

なんと(?)noteアカウントもあります

とても充実しています

【特別展】没後25年記念 東山魁夷と日本の夏

土曜日の午後にたどり着いたところ、入館するのになかなかの行列で驚きました!!予想以上の人気!!!!

やはり美術館は朝一回に限る…

四季を通じて自然との対話を重ね、さまざまな風景を描いた東山魁夷(1908–1999)。海山の自然から古都の町並みにいたるまで、詩情豊かに表された作品は、没後四半世紀を経た今も人々から愛されています。

このたび山種美術館では、所蔵する魁夷の作品を全点公開し、季節感にあふれた風景画をご紹介します。

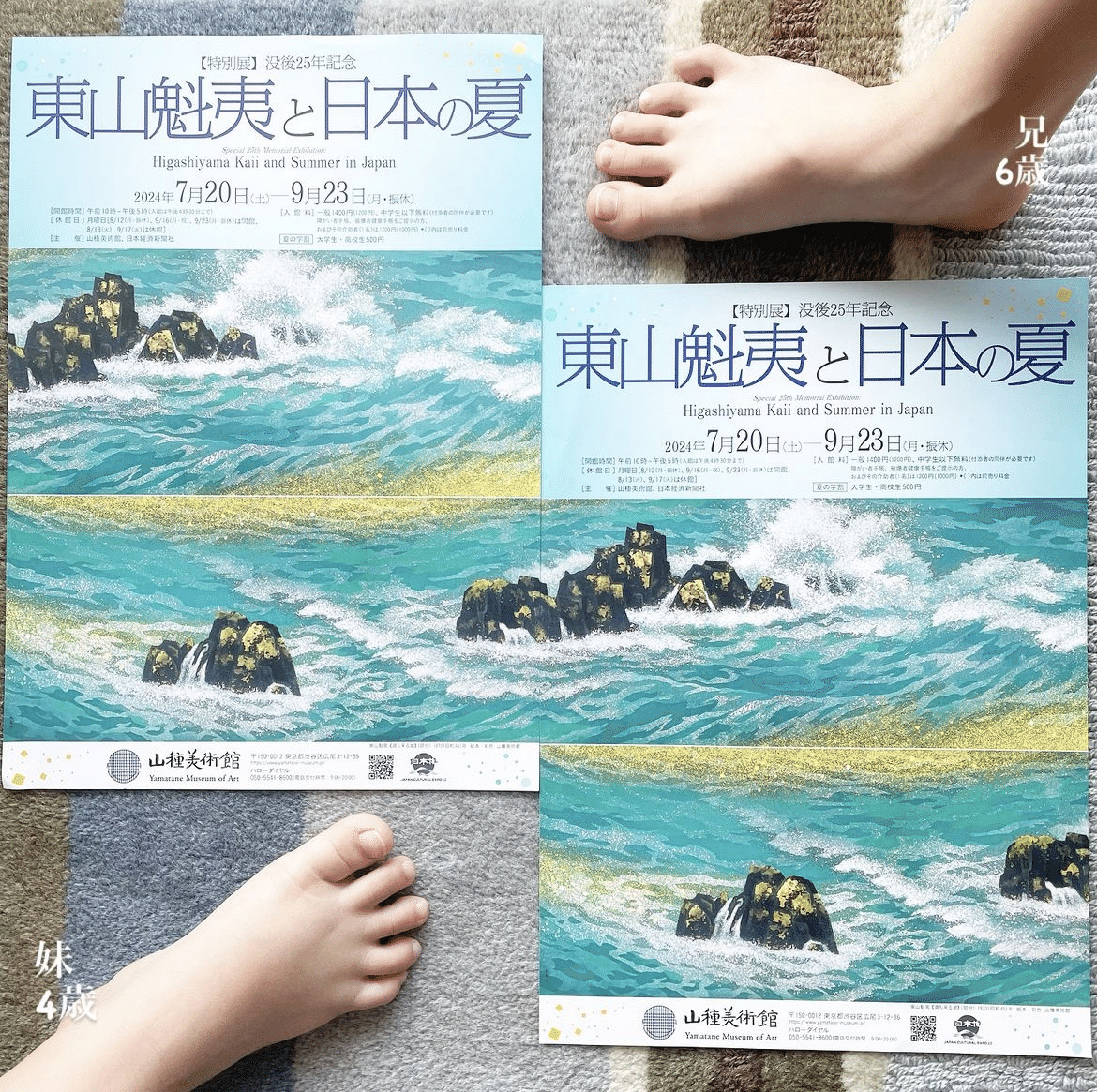

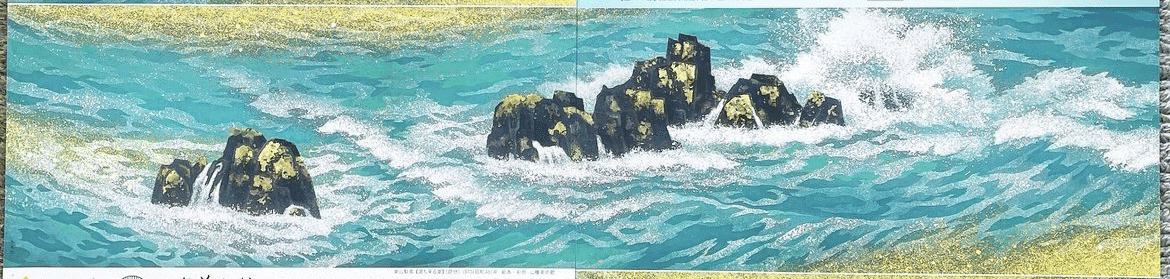

東山魁夷《満ち来る潮》1970(昭和45) みちくる うしお

本展示の目玉です。

フライヤーやポスターにとっても映えています𖤐 ̖´-

お子ちゃんたちが乱入しています

非常に横に長い作品、幅9メートルを超える大作ですので、フライヤーでは上下に分けて載っています。ので、2枚のフライヤーを写真のように並べると…

展示室の一番奥の折り返し地点に当たる部分、壁一面を使って展示されておりました。いつまでも椅子に座って眺めていられる空間でした。

普遍的な日本の海のイメージと伝統的な日本絵画の装飾性が融合した幅9メートル超の大作《満ち来る潮》。皇居新宮殿にある魁夷の代表作と同趣作品を、当館初代館長(山崎種二) が画家に制作を依頼した逸品

皇居にできた新たな宮殿に飾られた《朝明けの潮》という幅15メートルもの大作があって、東山魁夷のこの作品を目にした山種美術館の創立者 山崎種二が、誰もが鑑賞できるようにと、東山魁夷に同じ趣向の作品の制作を依頼したことで、幅9メートルを超の《満ち来る潮》の制作がはじまりました。

作品誕制作がきまったあと、さまざまな場所の写生をしたり、海を表した日本美術を観るなど制作の準備をしたそうです。

東山魁夷が全国を巡って《満ち来る潮》制作のための、「海スケッチ」「波スケッチ」「岩スケッチ」がもうこの時点で素敵。魁夷が感じる写生の大切さを伝えています。

《満ち来る潮》の合わせ鏡の位置に小下図(1)という下書きみたいなものがあって、下書きとは簡単には言えないようなものなんですが、こっちがむしろなんか可愛い、、、あらあらしさあるけど下図だからふわふわしてる

むしろこれほしい、、、と思いました。

ちなみに合わせて小下図(2)もありまして、こちらは建築の図面的なものでした。デジタルで言えばレイヤーだなって。

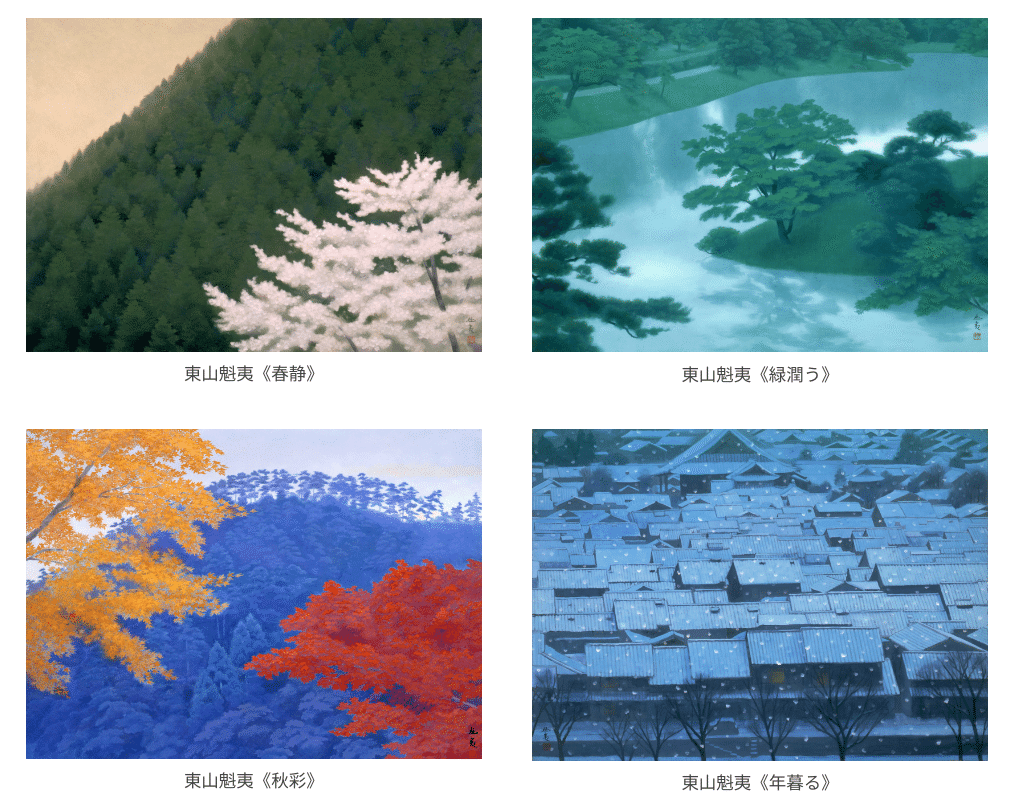

「京洛四季」

東山魁夷の絵、本当に吸い寄せられるようだった、、、

作家・川端康成の言葉を契機に、魁夷が京都の風情と季節のうつろいを格調高く描いた連作

東山魁夷と親しくしていた川端康成が、「京都は今描いていただかないとなくなります。京都のあるうちに描いておいてください。」と声をかけたことが連作のきっかけとなり、言葉に後押しされた形で制作を始めたそう。

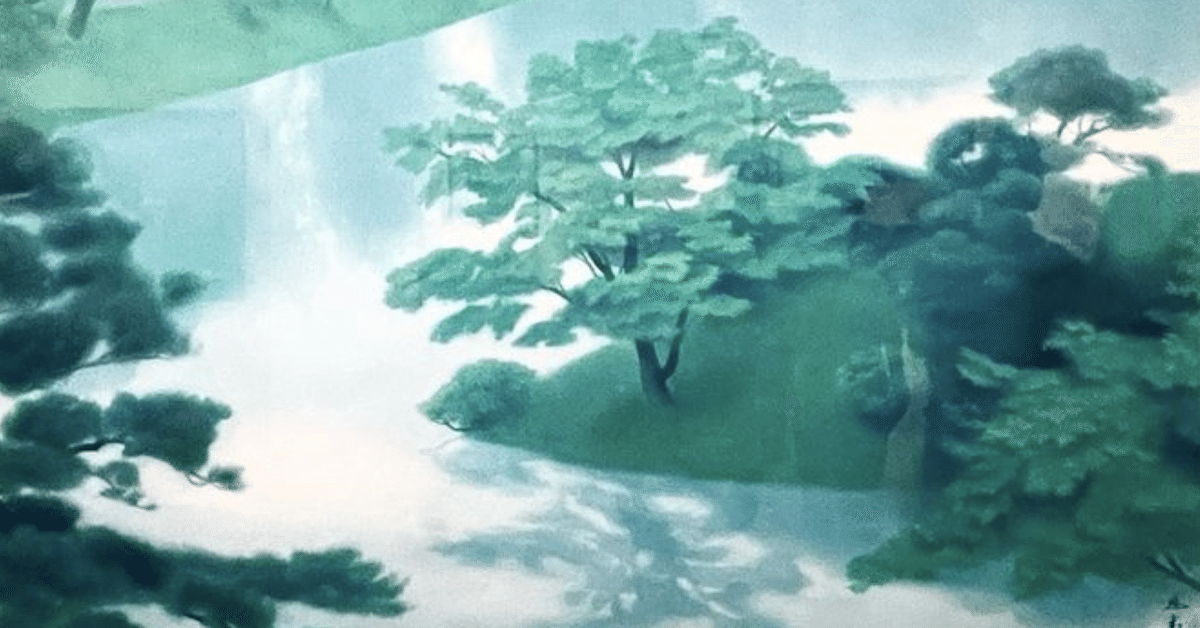

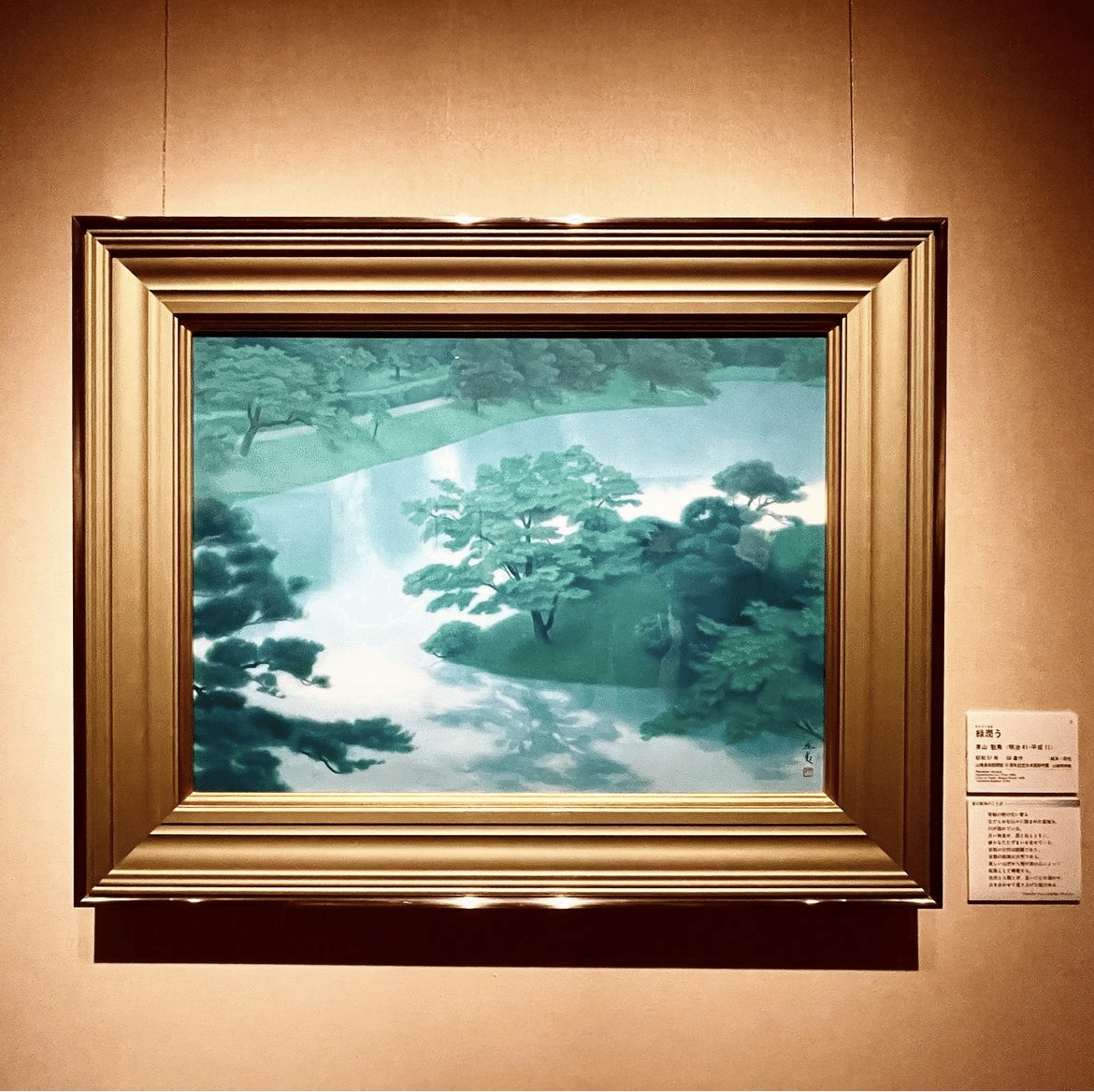

会場内で唯一撮影OKだった「京洛四季」の夏

《緑潤う》

東山魁夷のことば

常緑の樹の生い繁る

なだらかな山々に囲まれた盆地を、川が流れている。

古い林泉が、昔と石とともに、静かなたたずまいを見せている。

京都の自然は庭園であり、京都の庭園は自然である。

美しい自然を人間の美の心によって

庭園として構築する。

自然と人間とが、互いに心を通わせ、力を合わせて造り上げた庭である。

まず、タイトルの付け方が本当に素敵ですよね

それに❝東山魁夷のことば❞のキャプションも

今回の展示作品のキャプションとして、作品の説明ではなく、❝東山魁夷のことば❞が添えてありました。全作品に。学芸員の技ですね。

作品についてのことばや制作しているときの心情がピックアップされていました。

その他にも、恩師や仲間についてのコメントがあったりして、東山魁夷の人となりがわかってとても良かったです。

「京洛四季」よりポストカード2種類購入

下:東山魁夷《秋彩》Autumn Colors 1986(昭和61) 山種美術館蔵

いつも美術館から帰ってきて思い出写真撮ってると、お子ちゃんたちが興味持ってくれます

ポストカードの写真は4歳ちゃんが撮ってくれました💥

こうやって少しずつ母が好きなものに一緒に興味を持ってくれると嬉しいなぁなんて思います

《春静か》

絵の具の光沢なんでしょうか、木を描くみどりがキラキラしてまるでラメが入っているかのように見えました

こればっかりは実物を見ないことには!良い体験したなと思いました

そしてやはりタイトルが素敵すぎる

《秋彩》

東山魁夷のことば

山々はまばゆいばかりの紅葉に彩られている。

ところどころに常緑樹の緑。

谷あいに漂う紫の影。

響き合う色彩の鮮やかさ、豊かさ。

冬の到来を前にして、

樹々は全ての生命力を燃焼させ、

赤々と山を蔽う。おおう

「あき いろどる」ではなく、「しゅうさい」と読むようです

キレイ、、、

近づいて顔を寄せてじっくり見てみると、青とオレンジの重なるところがボヤーとしてるような。

数ある作品の中で、ポストカードで購入したのも、子どもが気に入りそうだなぁと思ったからです。

《年暮る》

そして冬。こちらはインスタで紹介されています。

この群青の色彩が東山ブルーと言われています。

このブックカバー欲しいなーーー!!!って意気込んでたのですがミュージアムショップで見つけれませんでした;;素敵じゃないですかーーー!!!???

《月出づ》

そして展示開場に進むと一番最初に出会う作品が、No,1《月出づ》です。

写真不可だし、悩みに悩んでポストカードも購入しておりませんが、ググるとすぐに《月出づ》の画像はたくさん出てきます。

《月出づ》は長野県志賀高原での取材であって、白樺の山の稜線が、画面を対角線で截(き)り、その中央のところで後方の樅(もみ)の山の稜線が弧を描いて交叉する。樅の山から丸い大きな月が出る春宵の風景である。樅の山の群青緑青(ぐんじょうろくしょう)、白樺の山の芽吹きの若緑との対照、完全に日本的な匂いの漲るこの作品は、京都の景色を描かずとも、京都に心を通わせている私の心境の自然のあらわれであろう。

もうひとつめの作品からつい長々と足を止めて見入ってしまう作品でした。

なんとも夏・春・月 斜めが美しい

私の簡単スケッチを御覧ください

さいごに

受付の背景にある「山種美術館」の題字が素敵で、、シンプルにして凛としていて、、もっとじっくり見たい。しかしなんせ受付の方が背負ってるかんじで配置してあるので、そこまでじっくり見れなかったな。

もし行く機会がある方は、ぜひ注目してみてほしいです。

安田鞍彦の書のようです

下記memoです Part1 ▶▷▶ 東魁夷Ver.

《白い峰》

少ししかない背景のブルーが突き刺さるよう

ポストカードにもあったけど、やっぱり実物のブルーの突き刺さり具合とはどうしてもことなるし、実物を見ることの面白さを感じた

けどポストカードに表現される色味、どうしても実物との差異があるものとして、きれいで大好き

今回購入のポストカード(春静か・秋彩)もそう

青の画家

樹氷、蔵王、北欧の写生旅行

川端康成との仲

信州 安曇野にて

写真が残ってる1970年 S45年

井上靖 川端康成 東山魁夷

川端康成はもう見た目が予想通り

親しい、というより若干の師弟関係を感じた写真

井上靖『しろばんば』

つい最近読んだ『図書館のお夜食』(原田ひ香)で出てきたなぁ〜なんて自分にしか分からない頭の中で繋がっていく感覚が大好き

下記memoです Part2 ▶▷▶ 東魁夷以外Ver.

横山大観 《夏の海》

月、がシルバーである なぜシルバーなのか??じろじろ見てきた

墨 片側をにじませる大観の得意な技法「片ぼかし」

川合玉堂

美術学校時代の師匠らしい

東京近代美術館所蔵の桜の作品を思い出した

《早乙女》第二次世界停戦中に奥多摩に疎開していたときに制作した作品

《鵜飼》川合玉堂が少年時代を過ごした岐阜の風物。生涯を通して鵜飼を題材とした作品が多い。

東山魁夷のことば 川合玉堂について

いつも端正な羽織袴のお姿で先生は私達の机の間を廻って来られた。真直な姿勢で気品のある先生の姿は、美校の教室の汚い壁や、絵具の散乱した机、不精な格好の生徒達の中にあって、まるで掃き溜めに鶴の形容がぴったりと当てはまった。

その当時から私はよく写生旅行をしていたので教室で先生にスケッチブックを見て戴くことがあった。先生は一つ一つを丁寧に見て下さった。感じだけで写した鉛筆の走り書きのようなのは、私が早く頁を繰ろうとすると、先生はそれをやはり丁寧に見ていられる。「先生、そんなのは時間がなくて大急ぎで描いたものですから。」と云いわけをすると「いやいや、いくら簡単でも、これはその時の自然の姿を思い出す手がかりになるものです。

大切にしなければいけないよ。」と伝われた。

黒田清輝 《湘南の海水浴》

黒田清輝の作品との出会いがどんどん増えてきて嬉しい。積み重ねたい

上村松園 《夏美人》

キレイ

広告塔になってる《蛍》は見れなかった

夕顔

夕顔モチーフ作品。『光る君へ』で話題になったすけすけの着物を着ている女性(たぶん夕顔》

伊勢物語

伊勢物語 第39弾モチーフ

《蛍》

淳和(じゅんな)天皇の皇女崇子(たかいこ)内親王の遺体を、墓所まで送るための葬送の儀式を見送ろうと、ある女が、女車即ち女性の乗る「牛車」(ぎっしゃ)に乗っていると、その近くで、女好きな源至(みなもとのいたる)が、「牛車」の中の女の顔を一目見ようと、女の注意をひくために、蛍を放つという場面を描いた作品である。