分野独自を一般化する時代-THE GUILD 勉強会#2のまとめから言葉の重要性を考える-

先日、ロンロ・ボナペティ|建築ライターさんに「建築好きならフォローしておきたいnoteアカウント10選」に選んでいただきました。

ありがとうございます!

そしてこの記事の中で僕の紹介文に「建築的思考がそれ以外の分野でどのように応用できるのだろう、というところに興味があり、一般性の高いおふたりの発信」とあります。(お二人とは「一般noteユーザーが集めるnoteマガジン」を共同運営させていただいているヤマシタマサトシ(OFFRECO/インテリアデザイナー)さんのことです。)

一般性について

僕は建築と出会った頃から建築界隈で話される言葉がとても独特で、建築に関わりの薄い人に伝わりづらいと感じてきました。

学生時代、関わっていたまちづくりで新聞社から電話取材を受け、それが新聞に掲載された日に、母親から電話がかかってきました。

開口一番

「何が書いてあるのか意味が分からなかった」

と言われてしまいました。

僕は本当に衝撃を受けました。なぜなら、新聞に掲載ということで僕の中では本当に分かりやすい言葉を選んでいたと思い込んでいたからです。

僕はまちづくりに関わりだした4回生(今から12年前)くらいから建築はより 一般の人に開かれるべきだと考えるようになっていました。

「建築はコミュニケーションの時代に入る」

が僕の1つの指針でした。

卒業論文では阪神大震災後に作られた復興住宅内に作られた住民が集まることを目的したパブリックアートについて研究し、その結果を元に論文の対象地域に卒業制作では人口減少を危惧し、子どもを地域全体で育てる教育機関が街に溶け込んだ都市を提案しました。

パプリックアートであるだんだん畑に集まる住民の方々

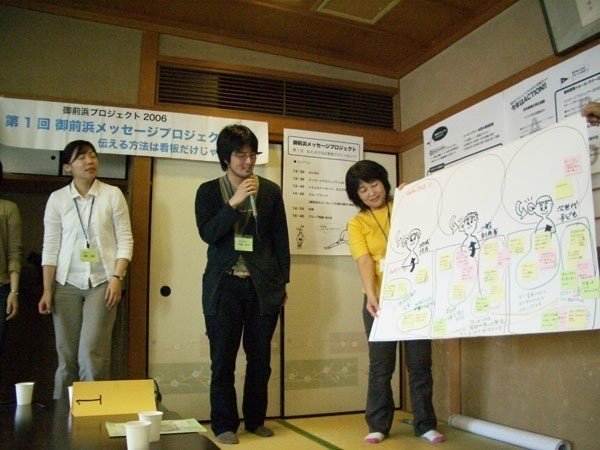

そして学部の活動では御前浜プロジェクトと題して、西宮市御前浜海岸という「場所の使い方」の実践的な活動に学生代表として参加していました。

若いですね。隔週で開催される地元での「場の使い方」のワークショップで意見を言う21歳の僕です(笑)

毎回30名程度の地元の方々が参加してくださっていました。

他にも

アーティストである藤浩志さんを招いてかえっこを実施

地域の歴史写真など、取材で得られた画像を、地元の方々に語り部として説明をしてもらいながらのプロジェクションマッピングの開催

など、建築は「場の使い方」にシフトし、より一般化されなければいけない、一般化されるところにも可能性があると考えてきました。

だからこそU-35建築家の展覧会のシンポジウムでも「マーケティング」や「ブランディング」や「経営」の重要性を主張しました。

ロンロ・ボナペティ|建築ライターさんのご紹介の通り、山梨県でオーナーを務めるKURA COCOLONOも同じ信念の元、活動に力を注いでいます。

建築言語と一般言語の違いについて

では具体的に建築言語と一般言語(建築を一般の人に伝えるための言語)の違いはどのようなものなのでしょうか。

僕の表現が正しいとは思いませんが、出来る限り説明してみたいと思います。

僕が大好きな「アトリエ・ワン」の建築を題材にさせていただきます。僕なりの考えを「建築言語」と「一般言語(アトリエ・ワンの面白さを一般の人に伝える言葉)」で説明してみようと思います。

アトリエ・ワンについてHPをリンクさせていただきます。

説明や解釈が間違っている!と思われた方も、僕の個人的な「好きへの見解」ですし、言語の違いを伝えることがメインなので、どちらが正しいということではなく、これからみなさんが目指すべき道の指針や参考にしていただければと思います。

そして建築を学んだことのある人はもしかすると建築言語を読んだ時に「一般の人でも分かる」と思うかもしれません。そこが言語の違いだと認識してください。僕の中では一般言語すら一般の方には難しいと感じています。

建築言語(アトリエ・ワン建築について)

都市を構成するシナリオを可視化した作品に初めて出会ったのはレム・コールハース建築だった。学生時代、錯乱のニューヨークに大きな影響を受けた私は、導かれるようにアトリエ・ワンの作品に惹かれていた。

都市を構成する大きな要因はいくつも存在する。しかし、その中でもとりわけ大きいのは建築基準法や条例といったルールである。多くの場合、アトリエ系の建築家はその要因に負けない「個人的マニフェスト」によって建築家としての「色」に価値を見出そうとする。それは建築分野という歴史の中にある1つの特色と言えるかもしれない。

私も学生時代、その影響下の中で設計課題をこなし、自分だけの建築を目指そうとしていた。

そんな時に出会ったのがアトリエ・ワンの「ミニ・ハウス」だった。

アトリエ・ワンは「ふるまい」という言葉を使う。

都市を構成する要因に目を向け、それらをリサーチし、設計の材料にすることによって、例えば住宅という建築の中に都市を内包することを可能にした。さらにカメレオンのように擬態しながらも独自の色を見せる。

そして都市は生き物が新陳代謝するように変化をし続ける。しかし都市の中に1つでもアトリエ・ワンの建築物が存在すれば、新陳代謝した後の都市であってもアトリエ・ワン建築が都市の伝承者となる。

さらにアトリエ・ワンの凄さは、都市の伝承者でありながらも、建築デザインに特化している点にあるとも考えている。

アトリエ・ワンは建築だけに限らず、屋台やファッションなどスケールの違いを物ともせずその思考を作品に照射している。

私はまたレム・コールハースの影を見た。

一般言語(アトリエ・ワンの凄さを一般の人に伝える言葉)

ドレスコードという言葉がある。

海に行くような格好ではレストランに入ることすらできないことがある。

ドレスコードは、レストラン単独のルールだけではなく、これまでそのレストランが提供する食事が持つ歴史の積み重ねによって生まれたルールでもある。

そこにルールを守らない独自のファッションで行けば、ドレスコードに引っかかる。もし入ることが許されたとしても、そのレストランの中で浮いた存在になることは目に見えている。

それは悪いことではないが、周りの目が気になる人にはお勧めできない。

アトリエ・ワン建築の凄さは、この都市に存在するドレスコードのようなルールを調査からあぶり出し、それらをデザインの指針にしながらも独自の世界観を持ったデザインを生み出している点にある。

周りに同調できる情報を持ち合わせながらも、その「同調」から独自の世界観を生み出している点において、これまでにない建築を可能にしている。

さらにレストランの全てのお客が帰った後でも、そのファッションを着ている人が1人でも居れば、どんなファッションがデレスコード(ルール)だったのか一目瞭然となるといった凄さも持ち合わせている。

都市の思いや歴史、法律を大切にしながらも独自の世界観を生み出し、未来に有益のある建築物を作っているのがアトリエ・ワンである。

さらにレストランでいえば、ファッションだけでなく、作法や言葉使いまで意識できるような凄さもまたアトリエ・ワンを好きになった理由でもある。

そしてそういったことを可能にした建築を「ふるまい」と呼ぶあたりにも高いセンスを感じる。

いかがだったでしょうか。

僕は常に一般言語で作品やイベント企画、デザインを説明するようにしています。

そして以前ヤマシタマサトシ(OFFRECO/インテリアデザイナー)さんの記事でも書かれていた「THE GUILD 勉強会#2で考えた、デザインの未来の話」にもあった「言葉を磨け」にも繋がる思考だと思います。

分野に止まらず、多くの人に伝わる「自分だけの物語を伝える言葉」を持っておくことがこれからは重要になるのだと思います。

ぜひnoteを書く上でも参考にしていただければ幸いです。

竹鼻良文/TAKEHANAKE代表

TAKEHANAKE design studio HP

TAKEHANAKE BRAND

いいなと思ったら応援しよう!