『マイホームの練習|戦後経験主義教育と単元「住宅」』【妄想企画メモ】

1950年代はじめ、悲惨な戦争を乗り越え、あたらしい日本社会を築く民主主義マインドを持った人材を育成するため、戦後新教育がスタートします。小学校や新しく設けられた中学校の各教育でも、民主主義に即した教育の展開が求められました。

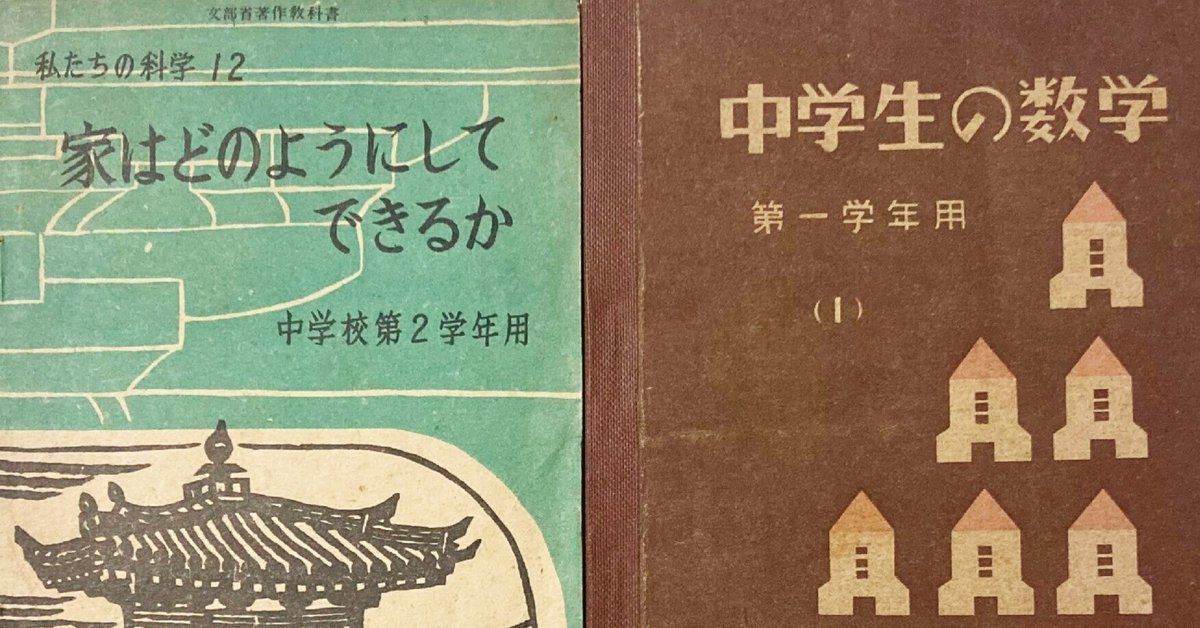

そんな気運に乗って小中学校教育では、理科や社会、さらには数学や図画工作でも「住宅」を取り扱う単元が存在しました。いまでは、技術科や家庭科でお目にかかるくらいの「住宅」が、さまざまな教科で、しかも複数教科を横断して、あらゆる角度から児童・生徒自らの住環境を改善するための学習が展開されたのです。総合的学習、課題解決型学習、教科横断型学習、アクティブラーニングの系譜に連なる試みでした。

自分たちの「生活」に直結した「経験」から学習を深める、いわゆる「生活単元学習」と呼ばれる当時の教育がそれです。毀誉褒貶入り乱れる史的評価がなされるその教育について、では、具体的にはどんな内容だったのでしょうか。また、そう教育が導入・展開された当時の社会背景はどうだったのでしょうか。そして、そこでは「住宅」はどのように扱われたのでしょうか。さらには、今日の視点からそうした試みを再読する意味はいかなるものなのでしょうか。

そんな問いを立ててみた出版企画を妄想してみるなど。それっぽい目次案をつくってみました。当時発行された教科書や参考書、関連雑誌・図書などの図版を豊富に引用しつつ読み解きます、みたいな妄想出版企画の目次をスケッチしてみました。

***************************************************

マイホームの練習|戦後経験主義教育と単元「住宅」

目次(案)

はじめに 数学で「住宅」を学んだ?

序章 バーバパパははいまわったか

1 バーバパパ学校の誕生|個別化と協働化

2 新教育指針と学習指導要領(試案)

3 本書のねらいと構成

1章 戦後新教育と経験主義

1 太郎君と丹下助教授|住宅設計の「自由研究」

2 GHQと経験主義|ニューディールを接ぎ木する

3 日常生活からの学び方|生活単元学習の諸相

4 コアカリキュラムの理想と迷走|梅根悟の実践

5 学力低下と生活単元学習批判|遠山啓の警鐘

2章 教科書のなかの「住宅」

1 数学科|生活単元の花形かつ標的

2 理科|健康で安全な住宅をめざして

3 社会科|課題解決型学習の主戦場

4 図画工作科|図画と工作のはざまで

5 家庭科・技術科|継承と断絶の諸相

3章 学校教育と戦前・戦後の建築学

1 自由主義と軍国主義|それぞれの戦前と戦後

2 関野克『日本住宅小史』|参照された建築学①

3 西山夘三『これからのすまい』|参照された建築学②

4 藤島亥治郎の住宅読み物|児童向け出版の戦前・戦後

5 田辺平学『世界の家:21のナゾ』|不燃都市化への夢

4章 戦後社会のなかの住経験

1 戦後復興と住宅難|映画「素晴らしい日曜日」

2 家族とご近所の理想形|映画「おはよう」

3 高度成長と住宅双六|ドラマ「お家が欲しいの」

4 戦後新教育世代と住宅ブーム|ドラマ「となりの芝生」

5 住宅商品化と家族の解体|映画「砂の上のロビンソン」

終章 アクティブラーニングを超えて

1 戦後新教育再評価の文脈|令和の日本型学校教育

2 「住宅」はどう学べるのか|教科横断型単元の構想

あとがき バーバパパ学校の行方

***************************************************

GHQ占領下の1950年頃。民主主義の旗印のもと、戦時の軍国主義教育の払拭を進めた戦後新教育では、これまでの知識の詰め込みや訓練を敬遠し、児童・生徒が主体的に学ぶこを推奨しました。また、日常生活の経験に学習のテーマ(導入だけでなく)を見出します。

生活の中で(教育内容)、生活を通して(教育方法)、生活のための(教育目標)教育を行うことが目指されました。その肝いりの単元として扱われたのが「住宅」です。「自らの住居を主体的に改善していく人間」として育てられた子どもたちは、どんな教育を受け、そして、後の住宅ブームでどう「開花」していった(あるいは開花しなかった)のでしょうか。

鳴り物入りで登場した「生活単元学習」は、1950年代後半になると一気に退潮していき、「系統主義」と呼ばれる教育に転換していきます。なぜ自分たちの生活に密着した「住宅」を題材に、児童・生徒が主体的に取り組み、かつ科目横断的に学習するあり方は「失敗」したのでしょうか。

戦後日本教育史の一場面として、生活単元学習は折に触れて言及されますが、その具体的な内容を当時の教科書・参考書をもとに紹介する本はなかなかありません(論文はあるけれど)。また、そこで扱われた「住宅」単元と、戦後の住宅事情を関連づけながら紹介する本もまたみあたりません。

「住宅」をどう学ぶか、あるいは「住宅」でどう学ぶかは、現在もなお重要な教育課題だとすれば、当時意欲的に取り組まれた教育が実際問題、どんなふうに上手くいって、あるいは上手くいかなかったのかはぜひとも押さえておきたいところ。

ちなみに、マイホーム取得後のドタバタを描いた橋田壽賀子の名作ドラマ「となりの芝生」に登場する高平要(36歳)・知子(33歳)夫妻は、ふたりとも戦時中に生まれた世代。そしてふたりは戦後新教育、生活単元学習時代に小・中学生でした。戦後、未来を託された新教育世代の彼ら彼女らはどんな住経験をたどったのか気になるところです。

そんなこんなで、戦後日本住宅史の一側面を「学校教育」と「住宅産業」の2側面から読み解いてみるのが『マイホームの練習|戦後経験主義教育と単元「住宅」』の試みです。妄想が現実になるよう、折に触れてブラッシュアップしていきます。

(おわり)

本妄想企画に関連したnote

いいなと思ったら応援しよう!