子育て世代「時間貧困」

今の日本は、弱者に厳しい社会ですね、、、勿論日本だけでないともいえますが(泣)

共働きでも正規社員より非正規が、さらに母子家庭がより厳しい状況に苦しんでいて、どこにしわ寄せがいっているかと言えば

子育てのための子供との時間→時間貧困

なのです。

これは分かるし結構つらいですよね、子供が小さければ特に深刻です。

私もこのコロナ禍では収入が減って何とか補填ししようと土曜日に雑用などで出勤させてもらっていますが、子供の進学に関する事など調べる時間も体力も以前より奪われていると感じています。

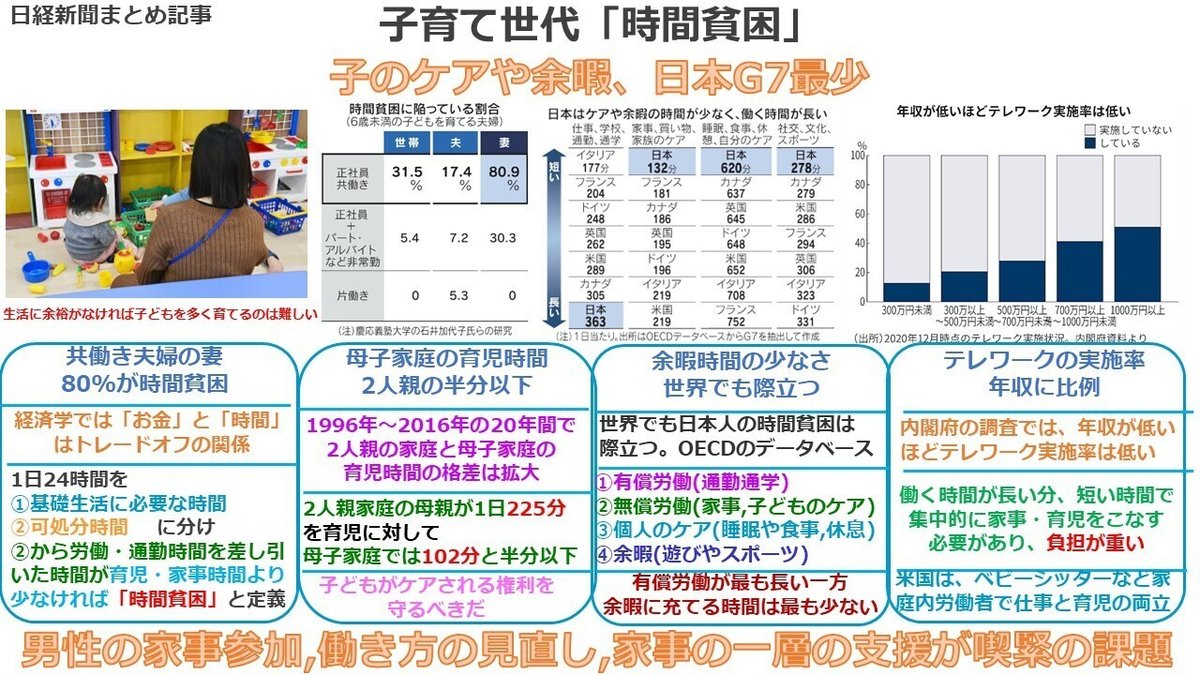

実際に正社員の共働き世帯の3割が、十分な育児家事や余暇の時間をとれない状況に陥っていて、さらに母子家庭では育児に充てる時間が2人親家庭の半分以下です。

家族の形による育児時間の格差も広がっているのです。

子のケアや余暇、日本G7最少

という相変わらず色々不名誉な記録の問題を

*共働き夫婦の妻80%が時間貧困

*母子家庭の育児時間2人親の半分以下

*余暇時間の少なさ世界でも際立つ

*テレワークの実施率年収に比例

とみていきながら

男性の家事参加,働き方の見直し,家事の一層の支援が喫緊の課題

とやはり、国だけでなく家庭での支援も子育て女性には必要であることを改めて考えたいと思います。

*共働き夫婦の妻80%が時間貧困

経済学では「お金」と「時間」はトレードオフの関係にあります。

つまり、お金も時間も生活を豊かにするための限られた資源で生活の質を決める要素であるということですね。

例えば、1日24時間を

基礎生活に必要な時間

可処分時間

に分け

可処分時間から労働・通勤時間を差し引いた時間が、育児や家事に費やす時間より少なければ

「時間貧困」

と定義されることになります。

例えば、6歳未満の子どもが1人いる世帯では、平均およそ1日8時間を家事、育児、介護、買い物に使っています。

分析の結果、6歳未満の子どもがいる正社員の共働き世帯の場合に、31%が時間貧困に陥っていたそうです。

妻と夫で分けると、妻の80%が時間貧困だったのに対し、夫は17% に留まります。

石井特任准教授は

「夫の家事への参加時間の少なさが、働く妻の余裕をなくしている」

と説明しています。

「僕これでも他よりよくやっている方だよね」

と答えた男性陣の方はご注意ください。

全くやれていない人と比べてやっているだけで、十分とも主体的ともいえないからです。

女性にとって「家事や子育てを女性の仕事」と根本で思っているように感じて火に油が注がれますよ。

そんな時は

「いつもありがとう!僕にあとは任せて自分の時間をゆっくり楽しんで」

といえば、お小遣いがアップするかもしれません。

*母子家庭の育児時間2人親の半分以下

日本政府が国を挙げて子育て支援を考えるのは、子供の育成は次世代への投資になるからです。

ケアの観点から見ると、日本の母子家庭の時間貧困はさらに深刻ですね。

1996年~2016年の20年間で2人親の家庭と母子家庭の育児時間の格差は、拡大してしまいました。

2人親家庭の母親が1日225分を育児に対して、母子家庭では102分と半分以下になってしまいます。

それはライスワーク(食べるための仕事)に大きな時間が取られるから仕方ありません。更に今の日本は賃金や昇給でも女性は不利な立場ともいえそうです。

オフィスワークではなくスーパーや飲食店なら営業時間も長く出勤が早かったり退勤が遅かったりしますから、子供との接点がぐんと減ってしまいます。

子どもがケアされる権利を守るべきだ!

と叫ばれるのも無理はありません。

*余暇時間の少なさ世界でも際立つ

世界でも日本人の時間貧困は際立っています。OECDのデータベースによれば

①有償労働(通勤通学)

②無償労働(家事,子どものケア)

③個人のケア(睡眠や食事,休息)

④余暇(遊びやスポーツ)

に分類した中で日本は

有償労働が最も長くて、一方で余暇に充てる時間は最も少ないのです。

余裕のなさは気持ちにも表れるでしょうから、子供にイラついたりエスカレートすれば虐待になるかもしれませんね。

*テレワークの実施率年収に比例

内閣府の調査では、年収が低いほどテレワーク実施率は低いという結果がでています。

フィリピンでは安価で中流家庭以上の共働き家庭では、利用しているお手伝いさんサービス(家事の外注)も日本ではそれなりの利用価格になるので、利用は収入に比例しやすいなら、中所得者層への支援は社会課題として急務だという意見も多くあります。

つまり、日本では働く時間が長い分、短い時間で集中的に家事・育児をこなす必要があり、負担が重いのです

米国は、ベビーシッターなど家庭内労働者で仕事と育児の両立させています。

ともかく、現状で共働き家庭では

男性の家事参加,働き方の見直し,家事の一層の支援が喫緊の課題

だといえます。少なくとも積極的に分担することで、幼い子供に必要な母親のケアの時間は増えそうです。

ただ母子家庭はどうなるのか?日経新聞はそこまで強くは言及していませんでした。

本来なら一番の弱者が一番困っています。給付金などは受けやすいにしせよ、それは一時的にしのぐにすぎません。

皆がしっかり考えていかないと、日本の出生率が韓国を下回る日がくるかもしれませんね。

フィリピンの情報サイトを運営しています。

幅広く情報発信しています。ご覧くださいませ