『才能』って、なに?

サッカーを始めて約13年。これまでたくさんの才能に出会ってきた。

類い希なボールコントロールのセンス。

突出した身体能力。

ゴールへの嗅覚。

的確なポジショニングetc…

それぞれの選手がそれぞれの『才能』を生かして、スポーツの世界で生きている。

その中で、素朴な疑問が浮かんだ。

『才能』って、なに?

「あの人ほど才能はないから」と言って諦める人もいれば、

「才能の差なんてたいしたことない」と言う人もいて、

「才能の差を努力で埋めた」と言う人がいれば、

「努力できるのも才能」と言う人もいる。

『才能』とは何かが、多分人によって違う。

じゃあ、僕はどうなのか?

僕は才能についてどう考えているのか?

それを今日は話していこうと思う。

二種類の『才能』

「生まれつきの身体能力やセンス」を才能だと考える人もいると思うけど、

過程を知らない人が才能を発揮される瞬間を見て、

それが先天的なものか後天的なものかわかる場合は少ないと思う。

例えば、サッカーで「めちゃくちゃトラップが上手い人」を見たとしても、

それが血の滲む努力の元得られた技術なのか、ブルーロックの凪誠士朗みたいに圧倒的なセンスの元出来たことなのかは見るだけじゃわからない。

だから僕は才能を、シンプルに「人よりも優れた能力」だと考える。

その上で、

才能は先天的な才能と、劣等感から生まれる才能の二種類あると思う。

先天的な才能というのは、身長とか、運動神経とか、ドリブルのテンポが独特とか、いわゆる「生まれつき持っているもの」で、

劣等感から生まれる才能は、読んで字の如く他の人よりも劣っている面から生まれる才能だ。

先天的な才能→才能の分布図は将棋の駒。

この、先天的な才能に関しては僕が去年出した『一番下から、観る景色。【公式戦振り返り】』で少し語っている。

去年1軍から6軍まで全てのカテゴリーの活動に参加して、僕はこう感じた。

全てのカテゴリーで活動した経験から、 1番僕が感じた事は

才能の分布図は将棋の駒の形をしている

という事だ。 (中略)

卓越した才能を持つ人もいるし、 正直才能が乏しい人もいる。 けど、プロになれたり、 ある程度上までいけるレベルの才能を持つ人は、 意外と多くいるのではないか。 そう感じている。

より引用。

つまり、才能の差はあるけど、以外とその差が少ない人が多いのではないかと6軍の試合に出たときに思った。

正直、僕はプロになった人たちの中で、突出した才能のある選手を沢山見てきた。

その才能が羨ましいと思ったことは何回もある。

けど、かといって、プロになる人みんながみんなそんな生まれつき類稀な才能を持っているわけではないな。とも感じた。

プロになる人の中には、先天的な才能もある程度持ちつつ、後述する『劣等感から生まれる才能』を活かして活躍する人が多い。

劣等感からくる才能→『出来ない』に目を向けるか、『出来る』に目を向けるか。

劣等感から生まれる才能については、僕の去年出した『運と組織と自己理解』で似たような事を話している。

中田敦彦さんのとある話を聞いて考えが変わった。

「自分の良さを意外とみんな嫌っている。コンプレックスだと思っている。だってその良さはみんなが持ってないから、人と違うでしょ?だからダメだと思っちゃう。でも、それはみんなが出来ない事なんですよ。ここで僕は才能の結論が出たんですよ。才能ってのは、コンプレックスの裏側にあると。」

だから僕も、この『自分の外側を変えられる事』をコンプレックスではなくて、才能だと思う事にした。

つまり、才能には、先天的な才能もあれば、

『コンプレックス(=劣等感)』に目を向けて生まれる才能もあると僕は思ってる。

その中でも、『出来ないこと』に目を向けて生まれる才能もあれば、『出来ること』に目を向けて生まれる才能もある。

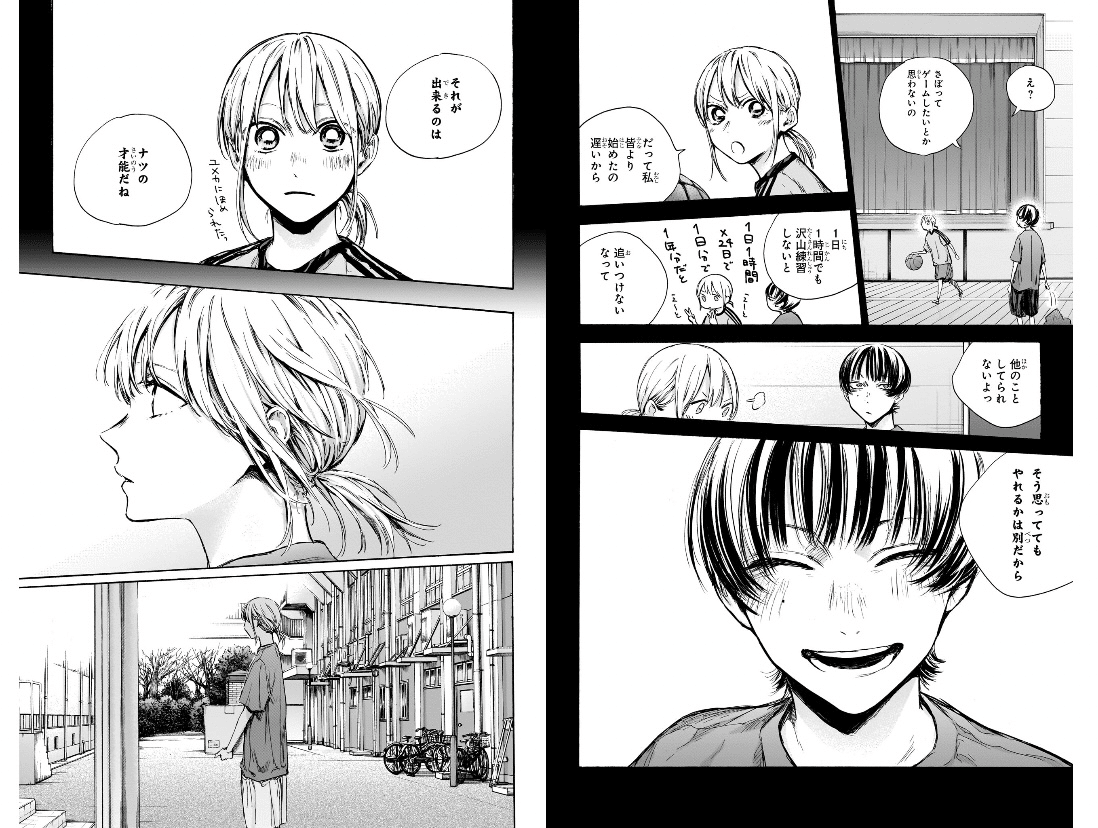

これは僕の好きな漫画である『アオのハコ』の鹿野千夏と、『GIANT KILLING』の世良恭平で例えるとわかりやすい。

鹿野千夏は、小学生の時はチームメイトに笑われるほどバスケットボールが上手くなかった。

それでも周りに追いつくために練習をやり続けて、高校生になる頃には、雑誌で特集を組まれるくらいバスケットボールの実力がある選手になった。

「出来ない事」に対する劣等感から、

「追いつきたい」というモチベーションに変わって、

そのモチベーションから生まれた「努力し続ける力」

は鹿野千夏の才能になった。

対して、出来る事に目を向けるとは何か。

『GIANT KILLING』の世良恭平は、身体の強さが求められるFWでありながら、小柄で身体も強くない。

技術があるわけでもない。

そんな彼の事を、達海監督はこう語った。

世良みたいな選手ってのは、自分に何ができないかを知っている。

それはつまり、自分にできる限られたことがわかってるってことだ。

(中略)

おそらく世良みたいな連中は、劣等感から始まってる。

できないことを消去法で削ぎ落とし、できることだけを磨いてプレーしてる。

……磨いて輝かないものなんてない。

だから期待するんだ、俺は。

そういう奴が才能ってもんを凌駕するのを。

そういう選手の頑張りが、チームを強くするんだ。

「出来ない事」に対する劣等感を

「出来る事」に対して全力を注ぐエネルギーに変えて、

それによって磨かれた能力が、世良恭平の才能になった。

どちらが正しいではなくて、大事なのは

「自分が感じた劣等感をいかに力に変えて、自分の才能にするか」

なんじゃないかと思う。

今の僕を形作っているのはほとんど『劣等感』からきた才能だった。

じゃあ、僕の才能ってなんだ?

そう考えたとき、真っ先に思い浮かんだのは、納会で、引退する四年生から頂いたメッセージカードの内容だ。

四年生のほとんどの人が、メッセージカードの中で、

僕の「キック」と声がけや情熱、立ち振る舞いなどの「雰囲気作り」を褒めてくれた。

その才能は全部、僕の劣等感から生まれたものだった。

転機になったのは中学から高校の時。

中3の時、僕は周りの人に比べて、身長の伸びがどんどん緩やかになっている事にめちゃくちゃ焦っていた。

GKは身長が超重要な要素だ。

単純に背が高い方がゴールを守れる範囲が広いからシュートを止められるし、身体が大きい分心理的にプレーにも安定感と安心感が出やすい。

JリーガーのGKの多くは身長180cm後半は余裕で行ってるし、190cm代の選手もゴロゴロいる。

そんな中で、当時の僕は身長が180cmも行かずに止まろうとしていた。

(最終的に180cmは超えました。)

不安で、東京の身長に関する診察が専門の病院に行ったら、

「もうこれ以上は身長が伸びることは期待できない。」と言われた。

すごくショックだった。

高校に入って、頭角を現していくGKは背が高い人ばかりで、当時は劣等感の塊だった。

その劣等感は、「出来る事」に目を向けることで昇華されていった。

そのうちの一部がキックだった。

自分が手をつける前から同年代でキックが上手いGKがいくらでもいる事は知っていた。

でも、自分はキック力があり、さらに左利きであると言う点から、キックの技術をつければ、ある程度希少価値の高い存在になれるのではないかと思った。

雰囲気作りを明確に意識しだしたのは、大学に入って新人戦の初戦のメンバーに選ばれた時だった。

入学時に受験のブランクを戻せないまま怪我をして、それから復帰したばかりで、当時は全く身体が動かなかった。

その中で推薦の人たちや、一般でも実力のある人たちとサッカーをしないといけない。

何も出来なかった。

劣等感というより、普通に劣っていた。

でも、何も出来ないまま終わりたくなかった。

導き出した答えは「自分のキャラクターを活かしてひたすらチームを盛り上げること」だった。

プレーで貢献できなくても、プレー以外の所で貢献して、チームの力になろうとした。

結局新人戦は怪我でメンバーには入れなかった法政戦以外は全てメンバーに選ばれた。

優勝決定戦となったIリーグの最終節は、僕のキックから得点が生まれた。

いつの間にか、劣等感が、今の僕を形作ってくれていた。

『出来ない』だけじゃダメだった。【近況報告?】

そんな中、2025シーズンが始まった時、人数の関係で、僕はTOPチームの活動に参加していた。

最近になってまた2軍に戻ってきた。

TOPでやってて、率直にこう思った。

「今の自分は、TOPに『練習参加』出来る存在ではあるけど、『メンバーに選ばれる』存在ではないな。」

何も出来なかった訳じゃなかった。

スピードや強度にも置いてかれていた訳ではなかった(つもりだ)し、

キックを活かして「ナイスボール」「ナイスキック」と言われる事もあったし、

「雰囲気作り」に関してはスタッフも選手も評価して頂けた。

でも別に「僕の才能がTOPで必要とされているか」

「僕自身がTOPで必要な存在であるか」と言われたら、全くそんなことなかった。

「いたらちょっとは助かるけど、別にいてもいなくてもいいかな。」

客観的に観て、今の僕の才能はその程度だった。

なにより、全くシュートを止めれなかった。

GKなのに、「ナイスセーブ」とか「ナイスキーパー」なんて言われた事は、覚えてる限り一回もなかった。

正直、プレーしてて流石にこれでTOPに今残るのは厳しいだろうなと思ってしまった。

キック、雰囲気作りetc…

今までの僕は「出来ること」に目を向けていた。

それは間違ってなかったと思う。

でも、それで「出来ない事(=シュートストップ)」をそのままおざなりにしてしまっていた。

高校から今まで、自主練のほぼすべての時間をキックに費やして、シュートストップの練習に使わなかった。

言い方悪いけど、今まではそれをコーチングとか他の要素でシュートを打たせなければある程度は誤魔化せた。

それがTOPに参加して、一気にめくれた。誤魔化せなかった。

てか、そもそも、「身長が低いGKはシュートを止められない」だなんて勝手な固定観念が身についてしまっていた。

僕の師であるパギさん(朴一圭選手。横浜Fマリノス所属。)は僕と同じ身長で昨シーズンは一番シュートを防いでいるし、なんならその次に並んでいる菅野さん(菅野孝憲選手。コンサドーレ札幌所属。)は175センチもないのではといわれるほど身長が低いらしい。

それでもシュートは止められる。

考えてるようで、実は自分の固定観念に縛られてるだけ…によくなるのは、僕の悪い癖だと思ってる。

「出来ない事」じゃなくて「自分なら成長させられる事」だってとらえて、今後も自分自身に向き合って引き続き頑張ります。

今日も読んでくださりありがとうございました🙇