社会学と組織論を架橋するテクスト:『Hatch組織論』(M・J・ハッチ著)を読んで。

組織文化関連の論文を読んでいると、ハッチ(Hatch)先生の名前はよーく出てきます。昨日のnote(https://note.com/takaos/n/n6858b1e6a250)で高尾先生がコメントをくださいましたが(ありがとうございます!)、組織文化の領域での最近の展開をおさえることができます。

500ページ強の大部のため、読み応えがあります。組織論の系譜を、前史(1900〜1950年代)、モダン(1960年代〜1970年代)、シンボリック(1980年代)、ポストモダン(1990年代)の四つにわけ、それぞれの年代で影響を与えた考え方が提示されています。

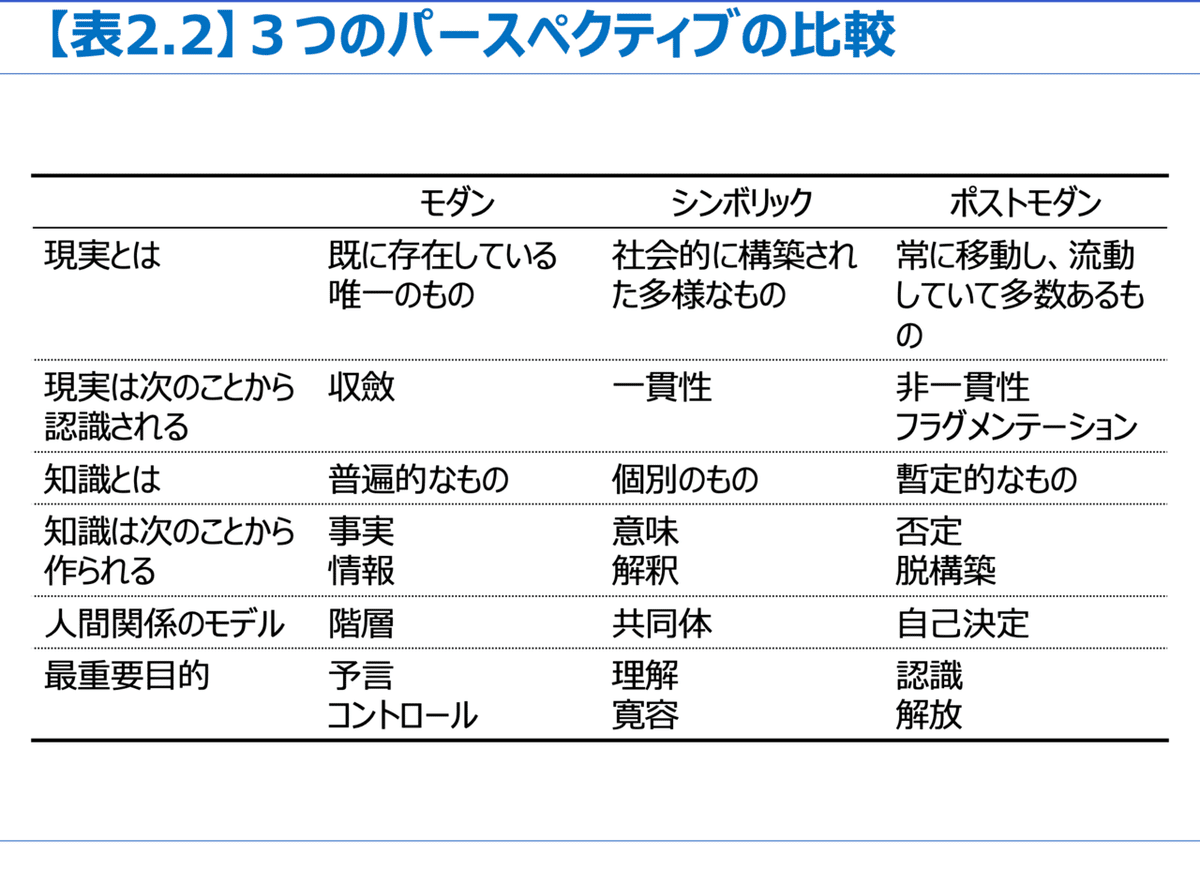

三つのパースペクティブの違い

まずは81頁にある三つのパースペクティブをご覧ください。

あーわかりやすい!とは言えませんが、それぞれ比較で捉えるとなんとなく分かる感じもします。現実をどう認識するか、認識から知識がどのように生み出されるか、人間関係をどう捉えるか、その観点が提示する目的は何か、という四つで捉えればイメージできるのではないでしょうか。

僕はこの中でシンボリック・パースペクティブに関心があるので、その中に含まれる社会構築理論とイナクトメントの二点に絞ってまとめてみます。

シンボリック・パースペクティブ(1)社会構築理論

P・バーガーとT・ルックマンの『現実の社会的構成』が挙げられています。同書では、社会の中における人々が主観的体験を共有する感覚(間主観性)を持つこと、そうした人々の認識によって社会的に現実が構築されるという知識のあり方が取られます。こうした共創的な知識を外に出してコミュニケーションを取る際にシンボルを通して行われ、シンボリズムが社会秩序を創り出すという見方を彼らは提示しています。

バーガー+ルックマンのbeforeとafterについては、客観論から主観論へと認識のパラダイム転換や、言語論的転回を経て社会構築(構成)主義へと至るプロセスとして、昨夏にまとめを試みてますので、ご笑覧ください。

シンボリック・パースペクティブ(2)イナクトメント理論

バーガー+ルックマンの社会構築理論における認知プロセスを具象化(reification:あるものを現実にさせること)と位置付けたのがカール・E・ワイクです。

金井先生がご著書の中でよく引用されていたイナクトメント(enactment)がワイクの提示した概念として最も有名な一つでしょう。これは、「組織は、意味の集団的探索の産物であり、そのことにより経験が整理される」ものであり、「何が現実であるかという確信」を創り出すもの(57頁)と言えます。

こうした認識のあり方から社会における知のあり方がセンスメーキング(sensemaking)というもう一つのワイクの鍵概念に繋がります。これは、真実は外的・客観的に存在するのではなく「理解を作り出す(意味を決定する)ように経験を編成することで、真実を創造すること」(57頁)であり、シンボルのやりとりによって「真実」が社会的合意として創造されるという動きとして認識されます。

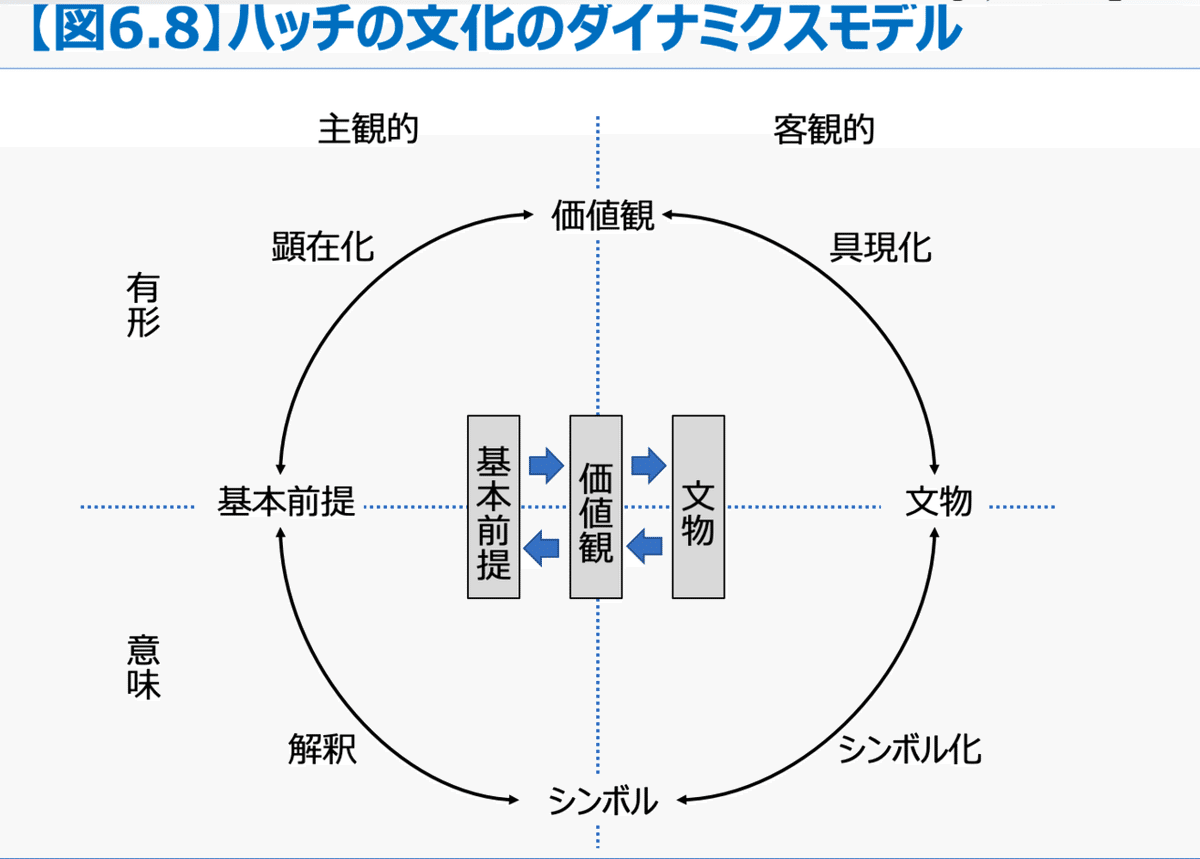

Hatchの組織文化論

著者による組織文化のモデルはE・H・シャインの基本前提・価値観・文物という三つの概念を中心に置いています。

シャインの三つに加えて、文物と基本前提のとの間にシンボルを設定しています。この点から著者の立ち位置はシンボリック・パースペクティブにあると思われます。

但し、本書がまさにそうであるように、一つのパースペクティブで事象を捉えるのではなく、それぞれのパースペクティブで事象を複眼的に捉えてみることが大事なのは言うまでもないでしょう。組織論におけるイシューを俯瞰し、複眼的に考えるために最適なテキストの一冊と言えそうです。