社会構成主義の源流を探る旅。〜カント、ウィトゲンシュタインからバーガー+ルックマン、ガーゲンまで

今年の盆休みの後半は、立教でのグループ課題として出ていた「社会構成主義とAI」というテーマで反転学習用の動画を作成してました。関連書籍を渉猟し、グループ内で議論し、この領域に詳しい先達とも対話しながら、どうにかこうにか形になりました(ありがとうございました!)。尚、機械オンチな私ですが、動画編集ソフト「camtasia」ともだいぶお友だちになれたという副産物付きです。

ここ数週間の社会構成主義に関する生煮えの堅苦しい文章を垂れ流してきたお詫びも兼ねて、専門家の方々からは怒られそうなくらいに意訳的にまとめた反転学習の一部をご紹介します。のっけからデカルト、カント、ウィトゲンシュタインが登場しますので、哲学がお嫌いな方はお読みにならない方が精神衛生上よろしいかもしれません。ただ、動画で話した内容を文字に起こして校正しているので、いつもよりは簡単な日本語にはなっているかと。

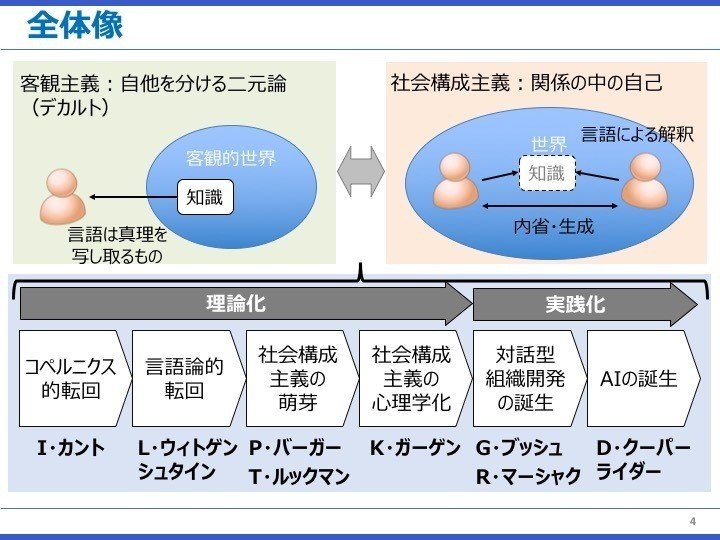

社会構成主義は客観主義の限界を指摘

社会構成主義は、デカルトをはじめとする客観主義や実証主義と呼ばれる世界認識の限界を踏まえて生まれたものとお考えください。客観主義では、客観的世界が存在し、そこにある知識に基づく真理を言語によって写し取るという考え方を取ります。いわゆる物心二元論です。

それに対して、社会構成主義では、自と他が分かれたものではなく関係の中での自己という認識を取ります。と言われてもわけがわからないと思いますので、社会構成主義が形作られる理論化を四つのステップに分けてご紹介します。

コペルニクス的転回(カント)

客観主義では、対象が客観的に存在してそれを主観が写し取ると考えます。それに対してカントは、主観のア・プリオリな(先天的な)枠組みが現象としての対象を作り出すと考え、客観主義と全く逆のアプローチを提示しました。

スライドにあるように、目の前にある机をどのように認識するかという例を用いて解説します。客観主義の見方では、机という客観的な存在を、私たちは受け取っていると考えます。つまり、対象が先にあり、認識は後、です。

一方、カントの見方では、「机とはこういうものだ」という認識が先にあり、それによって対象としての机が存在します。例えば、日本語を理解しない赤ちゃんは、私たちが「机」と表現するものが前にあっても、「これは机だ」とは思わないでしょう。

これは、従来の客観主義と真逆の発想であるため、天動説に対して地動説を提示したコペルニクスのようなパラダイムシフトだということで、コペルニクス的転回と言われます。つまり、認識によって対象が生み出されるという考え方です。

言語論的転回(ウィトゲンシュタイン)

ウィトゲンシュタインも非常に難解なので、ここでは蝉を例にして説明します。英語圏の方は、蝉の「音」を聞いて、「あと一週間くらい辛抱すればこの「騒音」はなくなるかなぁ」と思うかもしれません。

他方で、日本人は同じ場面をみた時に、蝉の「声」というように擬人化することが多いでしょう。松尾芭蕉の「岩にしみ入る蝉の声」の世界観です。

このように、英語圏の方と日本語圏の方とでは、共同体で使われる言語が異なり、内的にイメージされる事実も異なると考えられます。言語によって事実が構成されるというわけです。

社会構成主義の萌芽(バーガー+ルックマン)

社会的に現実が構成される、という社会構成主義の考え方を提示したのがピーター・バーガーとトーマス・ルックマンです。ここでの対象は社会構造にあります。

例えば、最近話題の危険運転による被害という「現実」を考えてみましょう。最近の報道は、上記スライドのアナウンサーの発言のような感じでしょうか。

しかし、直近(2018年)の犯罪白書で過失運転致死傷等の数値を見てみると、2004年をピークに検挙数は減少傾向になっています。これは、社会学でクレーム申し立て活動と呼ばれる現象であり、「現実」はある共同体において社会的に構築されるとバーガーとルックマンは捉えました。

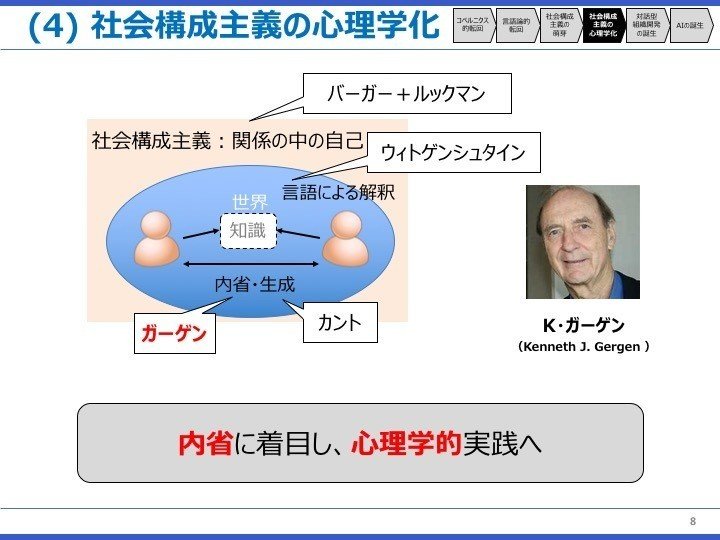

社会構成主義の心理学化(ガーゲン)

バーガーとルックマンが社会構造に焦点を置いていた社会構成主義を、心理の側面にフォーカスして提示したのがガーゲンです。上記スライドの模式図は、最初に全体像として提示したものと何も変わりません。ここまでの3人の考え方がこのモデルの中には含まれています。

まずカントは、主観によって対象が生成するという考え方を提示しました。この生成のプロセスを、言語による解釈に焦点を当てたのがウィトゲンシュタインです。さらに、社会構造にフォーカスを置いて、現実が社会的な関係の中で構築されるとしたのがバーガーとルックマンでした。

そして、ガーゲンは、心に焦点を置いて内省というキーワードを加え、社会構成主義の心理学化を行いました。こうして、社会構成主義の理論化が行われ、ここから実践化が進み、対話型組織開発やその具体的な手法であるAIやフューチャーサーチなどが生まれてきたのがいま現在である、という流れになります。

文献リスト

実践化の部分はHOWに近づくのでここでは割愛します。上記四つのステップおよび実践化の二つのステップについて、私が参照した書籍のリストを載せますので、ご関心のある方はご参照くださいませ。