【読書メモ】『質的研究の考え方』(大谷尚著)

本書は、質的研究の手法であるSCAT(Steps for Coding and Theorization)の提唱者である著者による質的研究に関するテクストです。立教内の勉強会でご紹介いただきました。(ありがとうございました!!)質的研究について精緻にわかりやすく書かれていて、続いてSCATを解説されています。これから質的研究に挑もうとする身としては参考になるところの多い、質的研究およびSCATの入門書です。

量的研究 vs. 質的研究

質的研究を理解するためには量的研究を理解する必要があると著者は言います。では量的研究を行うためには何が必要でしょうか。著者は、①測定結果が数量として与えられるものであり、かつ②結果の望ましい値が合意されているということが量的研究の条件であるとしています。

言い方を変えれば、①か②を満たさない場合、質的研究が検討されることになります。どういう状態になれば良いかというプロセスがわからない場合には質的研究が適していますし、プロセスがわかっていてもそれを数値で把えられない場合も質的研究が有効となります。

実証主義 vs. 解釈主義

こうした量的研究と質的研究の考え方の背景には、研究者が依拠する存在論の相違があります。量的研究は、Aという事象がBという事象に影響を与えるということを数値によって検証できるという実証主義的な存在論が背景にあります。

反対に、質的研究では、Bという事象に対して何が影響を与えるのかを探究します。その探究の背景として、事象と事象の関係を生成的に理解しようとする解釈主義的な存在論があるのです。

質的研究の手法は一つを深掘りするべし

質的研究には様々なデータ分析手法があります。目的に応じて変えるべきなのかなと思っていたのですが、著者は一つに絞った方が良いと仰っています。

目的に応じて方法を使い分けるということは、やはり質的研究にとって本来的なことではない。むしろ必要なことは、自分がこの方法でやりたいと思う手法を決め、その手法についてどこまでも深く知り、その手法についてどこまでも習熟することである。(238頁)

一つに絞って習熟することを著者が主張された上で、SCATの効果・効能・手法が第二部で続きます。

SCATとは何か

SCATは、コーディング(概念化)に慣れていない学生でも質的研究を行うためのデータ分析の手法として開発されたものです。したがって、手法が構造化されていてステップに基づいてインタビューや観察を通して得られた情報を分析することが可能となります。今回、ほぼ初めて体系的に読みましたが、わかりやすかったと感じます。

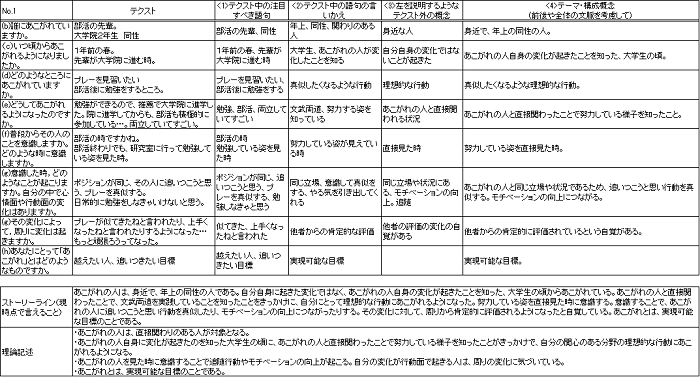

具体的には、すごく乱暴に言えば、文字起こしされたテクストを基に、(1)テキスト中の注目すべき語句を抜粋し、(2)テクスト中の語句の言い換えを行い、(3)(2)を説明するようなテクスト外の概念に置き換えてみて、(4)テーマ・構成概念(前後や全体の文脈を考慮して)を紡ぎ出すという分析のステップとなります。(三重大学教育学部での授業のレジュメが公開されていてイメージしやすいので以下に添付します)

その上で、考察に入っていくわけですが、(4)に表出された概念をつなげて出来事の関係性を表す(5)ストーリーラインを作成し、ここまでで分かった(6)理論記述を行なって完成します。

この手の書籍は、一度読んで分かったつもりになっても実際に行うとできなかったりするので、分析しながら読み返す座右の書として重宝したいと思います。