東洋思想入門 #3 孔子伝 (3/3)

前回(2/3)までで孔子の人生を一通り見てきました。巫女の子どもとして生まれ、卑賤のうちに苦労を重ねて多様な仕事を重ねます。母国の内乱の時期に、いわば学習集団を率いていた孔子が政治の表舞台に初めて現れます。

その後、成功と挫折とを繰り返し、最終的には魯を出て流浪の旅に出ます。旅の最中に弟子たちと対話を繰り返し、巫の考えを生かしながら捨てるものは捨て、弟子たちがその言行録としての論語を編みました。

最終回である今回は、孔子が弟子たちに継承してもらいたかったもの、また後世が論語をどのように批判してきたのかを見てみましょう。

まず孔子は批判というものを肯定的に捉えていると考えて良いのではないでしょうか。対立をいたずらに恐れて他者との意見を合わせようとするのが小人とした一方で、君子は建設的に批判し合うとしています。

批判のディレンマとして、批判する者は批判する対象と同じ土俵の上に立たざるを得ないということが挙げられます。

儒家の批判者として墨家(墨子)という存在があります。元々墨子は儒家に近いところから出発しましたが、近いが故に違いを明確にするために激しく批判したという経緯があるのでしょう。

なお、儒は巫祝の徒であるのに対して、墨は工匠の徒です。こうした出自の差も、批判を激しくする一因になったのかもしれませんね。

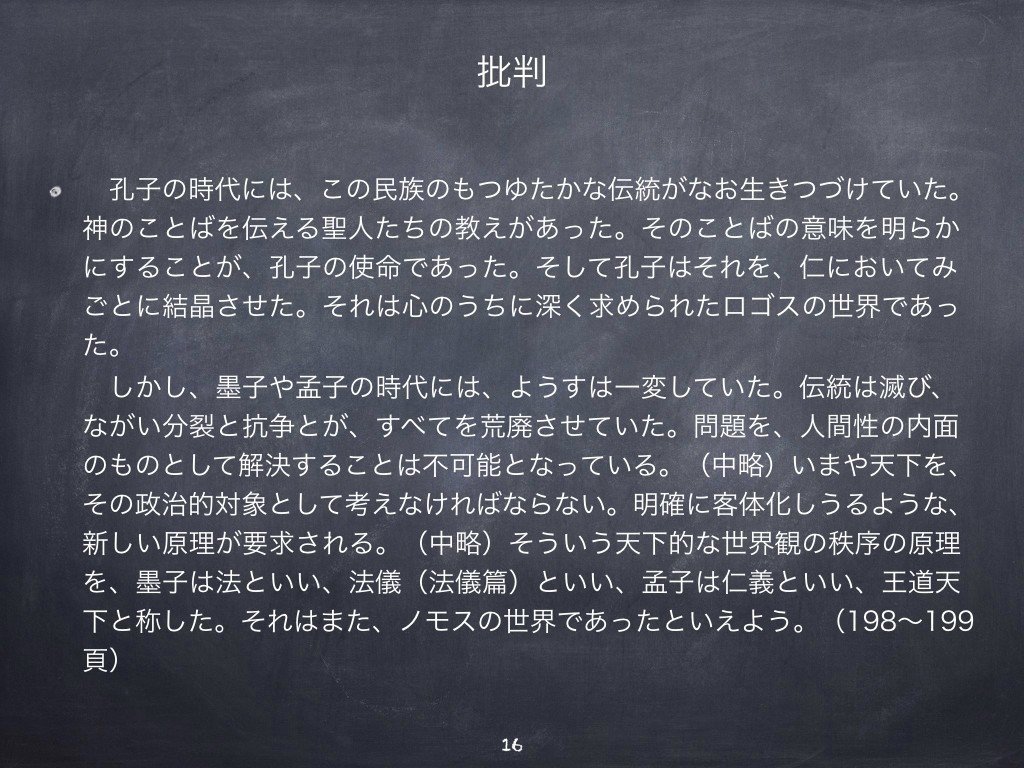

孔子(儒家)とそれ以降の墨子や孟子との違いは、両者を取り巻く環境の変化にも影響を受けています。環境や時代が変われば、そこで求められる思想は異なります。

後世からみてかつての支配的な言説に異論が生じるのは自然と言えるのではないでしょうか。その上で、批判が加えられるということは、批判に足るだけの存在価値があるとも考えられると思います。論語は、批判を受けるだけの存在であったということなのではないでしょうか。

ここまでは後世から見た孔子および論語に対する批判を見てきました。ここからは、孔子が弟子やあとを生きる世代をどのように捉えていたかを最後に見ます。

白川静さんは、孔子は弟子たちが自分の考えを発展させることに期待をしていたと記述しています。弟子たちとの対話を中心に、とりわけ論語の中で称揚されることの多い顔回(顔淵)に対する期待の高さが現れているのが上記の引用箇所でしょう。

こうして高い期待をかけていた顔回だったからこそ、顔回が亡くなった時に、孔子が儀礼に逆らって慟哭したのもしかたないのかもしれません。