【オンライン読書会】『組織開発の探究』組織開発の歴史(2)1970s-1990s

前回は、実務における様々なTグループの取り組みから組織開発という言葉が使われ始めた1950年代から、人間中心の考え方において発展してきた1960年代までの組織開発の歴史を見てきました。

今回は、その後に組織開発がどのような発展を遂げ、また「組織開発は死んだ」と言われ冬の時代を迎えるまでの流れを見ていきます。

では、1970年代から見ていきましょう。この時代においては、オイルショックによる外部環境の悪化を受けて、組織開発の領域においてデータを用いる診断型組織開発が生まれました。投資対効果を見るために数字が使われるようになった、というところでしょうか。

診断型という名前がつきますが、単に診断してそれをフィードバックするという形式をとるわけではありません。フィードバックを基にして、コンサルタントが対話をファシリテートするというものであり、シャインのプロセス・コンサルテーションの一形式と言えるでしょう。

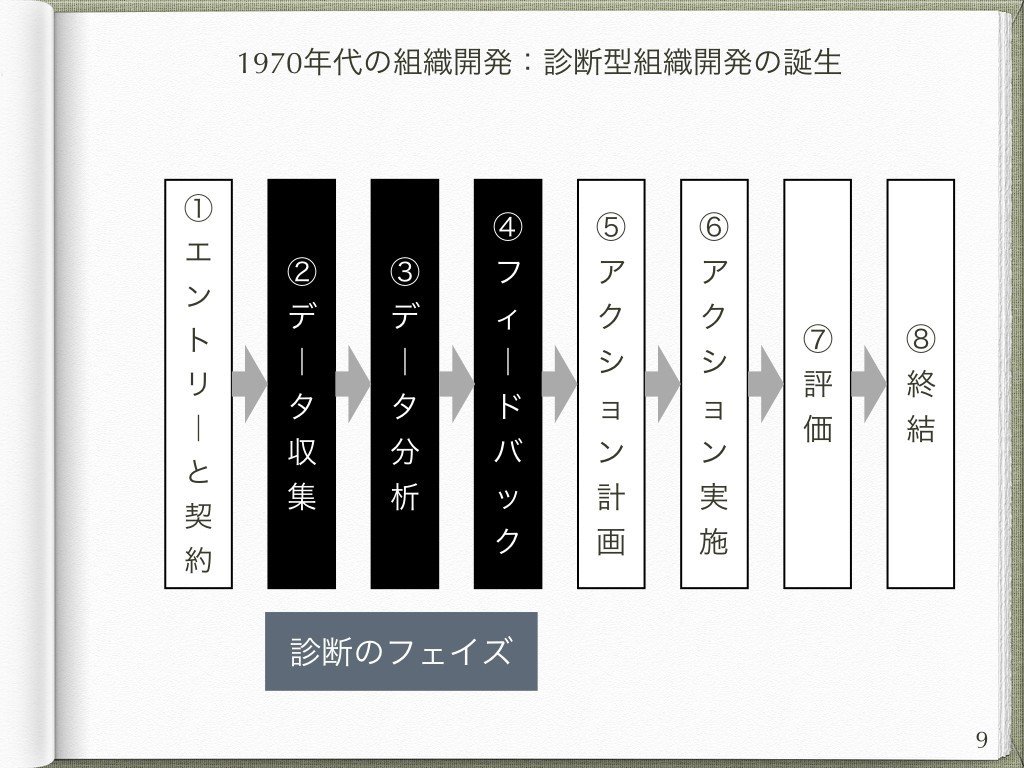

診断型組織開発は八つのステップに分かれます。①エントリーと契約では、クライアントとコンサルタントとの間で、現状認識と目指す状態および進め方を合意します。合意すべき事項はシンプルですが、いかにクライアント組織の多様なステイクホルダーを巻き込めるかが鍵となります。

診断のフェイズには三つのステップが含まれます。②データ収集では、クライアント組織における現状を理解するためにデータを集めます。そこで集められたデータについて、フィードバックに活用できるように③データ分析を行います。分析結果については、一方的に伝えるのではなく、現状について共同で対話を通じて診断し共通の認識を持てるよう④フィードバックすることが必要でしょう。

組織内で共通の認識を持てた後には、⑤アクション計画を策定し、決めた計画に基づいて実施するとともに話し合いの場を設けたりする⑥アクション実施へと移ります。①で合意した目標に基づいて⑦評価を行い、それが達成したり、クライアントが自身で取り組めるようになったら支援が⑧終結するというステップです。

環境要因を含めた診断モデルの一つとしてナドラーとタッシュマンのコングルーエンス・モデルがあります。

コングルーエンス・モデルは、ナドラーとタッシュマンが1977年に提唱したモデルです。組織内については、タスクの内容・難易度と個人のスキルが見合っているか、公式な仕組みが非公式的組織を阻害していないか、といったように組織内の四つの側面がどれくらい調和しているかを見ます。

組織の外部にある要素については、インプットとアウトプットに分類し、それぞれとの調和を見ます。図に多くの要素が含まれていることからわかるように、組織開発は、次第に包括性が増してきて、1980年代には風呂敷化がさらに進展します。

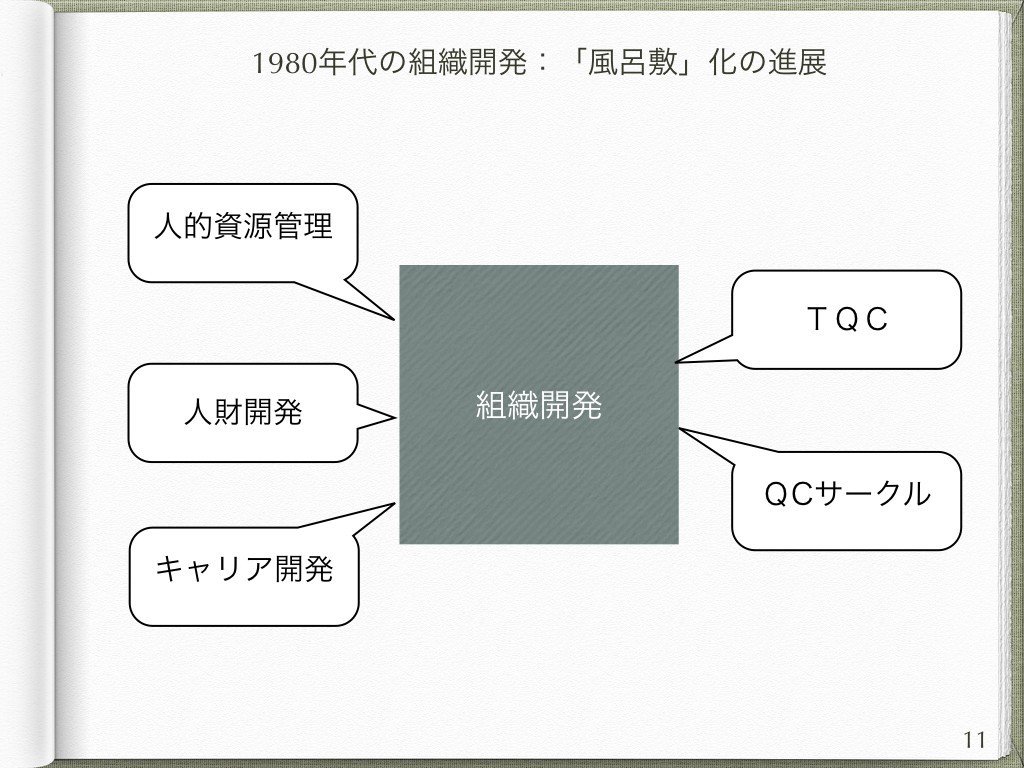

人事領域への近接としては、1980年代以前における人事管理という人を取り替え可能なものとみなしていた時代から、人を資源として開発可能なものとみなす人的資源管理とうパラダイムへの変換が挙げられます。人的資源という考え方に基づいて、人財「開発」やキャリア「開発」が組織「開発」に含まれるようになりました。

また「Japan as number one.」と称揚された日本企業からアメリカへの逆輸入としてTQCやQCサークル活動が組織開発に包含されたことも1980年代の特徴です。アメリカ経済の停滞と、日本企業の進展にアメリカ企業が危機感をおぼえ、変革が叫ばれるようになり1990年代を迎えることになります。

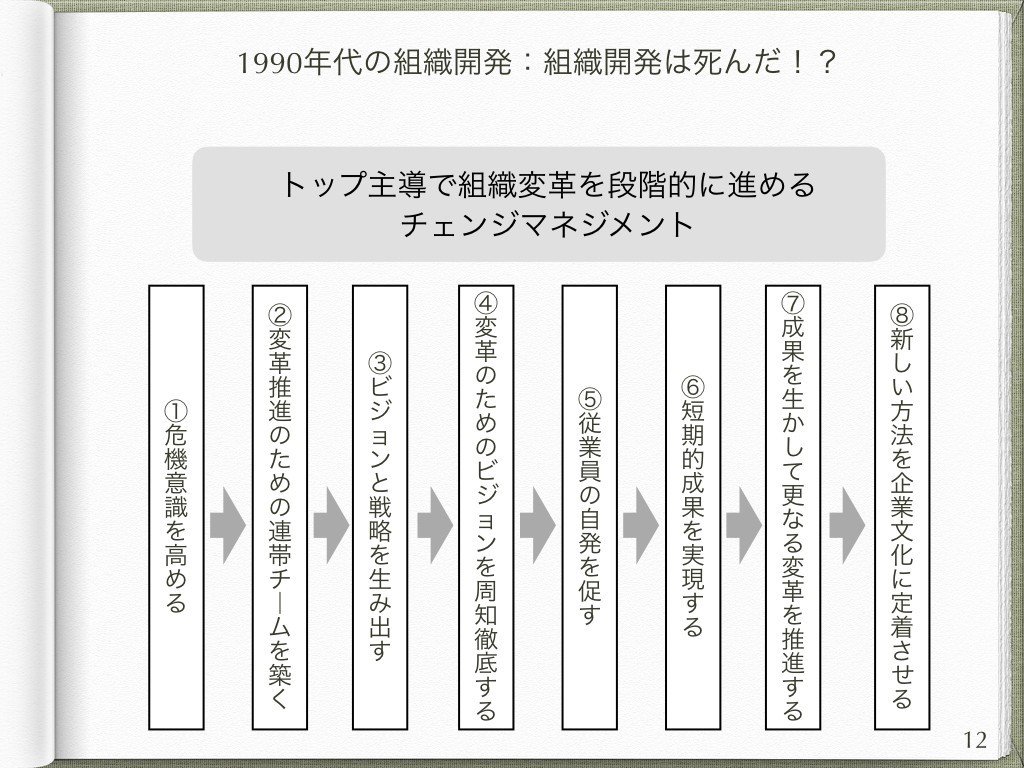

人間尊重で民主的な草の根活動としての組織開発から、企業は、チェンジマネジメントへと移行しました。当初はアメリカ企業が、そしてバブル経済が弾けた日本企業においてもその流れは受け継がれます。表中にあるようなコッターの八段階モデルが典型でしょう。

企業における組織開発は下火になり、組織開発研究者自身も「組織開発は死んだ」と揶揄的に述べた時代です。しかし一方で、社会構成主義をベースにしたAIやオープンスペーステクノロジーなどその後の新しい組織開発の息吹も出はじめた時代でもあったという死と再生のような1990年代とも言えるのでしょう。