[論文紹介]異業種チームのチームワーク形成プロセスを探る(松井孝憲・石山恒貴, 2025)

この度、学術ジャーナルの『経営行動科学』に研究論文が掲載されました。テーマは「異業種チームのチームワーク」です。背景の異なる異業種メンバーがどのようにチームワークを形成できるのか。そのプロセスを「トランザクティブ・メモリー・システム」という切り口から明らかにしています。

こちらの論文、SNSでもたくさんの方から反響をいただき(ありがたとうございます!)、抜き刷りもたくさんの方に配らせてもらっています。

一方で、本稿は論文形式のため、どうしてもビジネスパーソンには読み応えがある(ってか、読みにくい)形式になっており、ハードルの高いものになっています。

そこで今回、「せっかくの研究内容を、実務家の皆さまにもお届けしたい」と思い、論文の内容を比較的分かりやすく解説する記事を書きました。

ぜひチームワークに関心のある実務の方にも読んでいただければ幸いです!

論文の一枚概要&3行要約

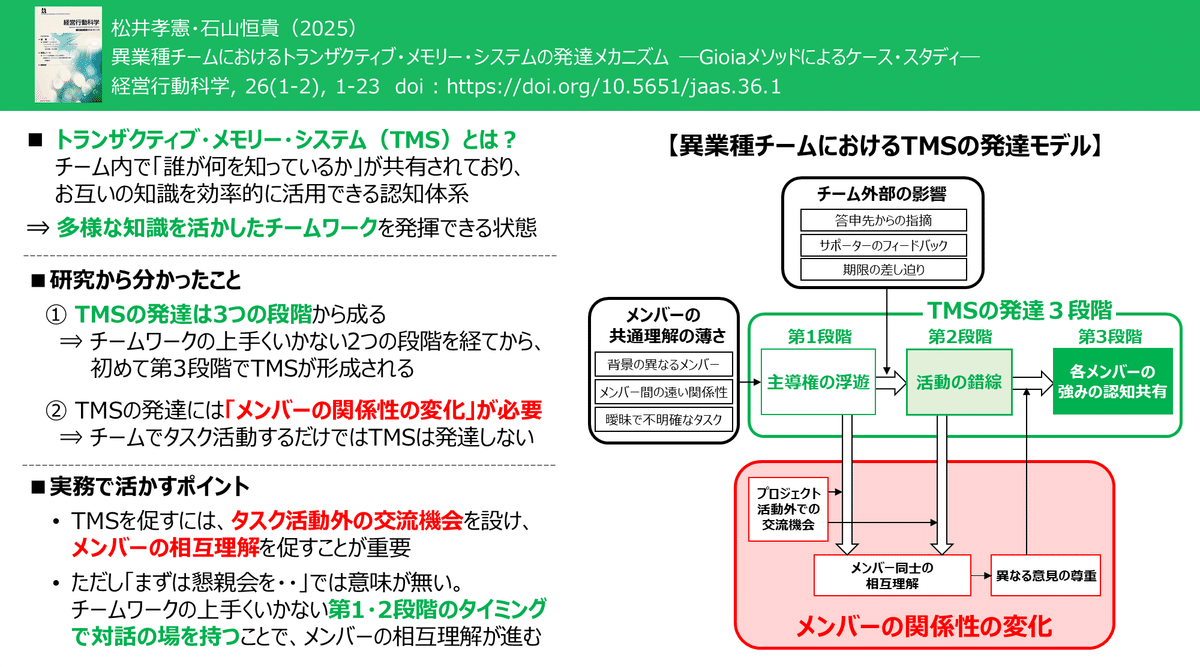

今回の論文は、異業種チームのチームワーク形成プロセスについてインタビュー調査したものです。論文を一枚でまとめたのが以下です。

先にざっくり結論を言うと、

多様な背景のメンバーのチームワークには「トランザクティブ・メモリー・システム(以下、TMS)」が重要

TMSとは、チーム内で「誰が何を知っているか」が分かっている状態

異業種チームにおいてTMSは3段階で発達する

TMSの発達を促すには「メンバーの関係性の変化」が必要

ということをインタビュー調査から明らかにしました。以下、もう少し細かく見ていきましょう。

チームワークの2つの形態

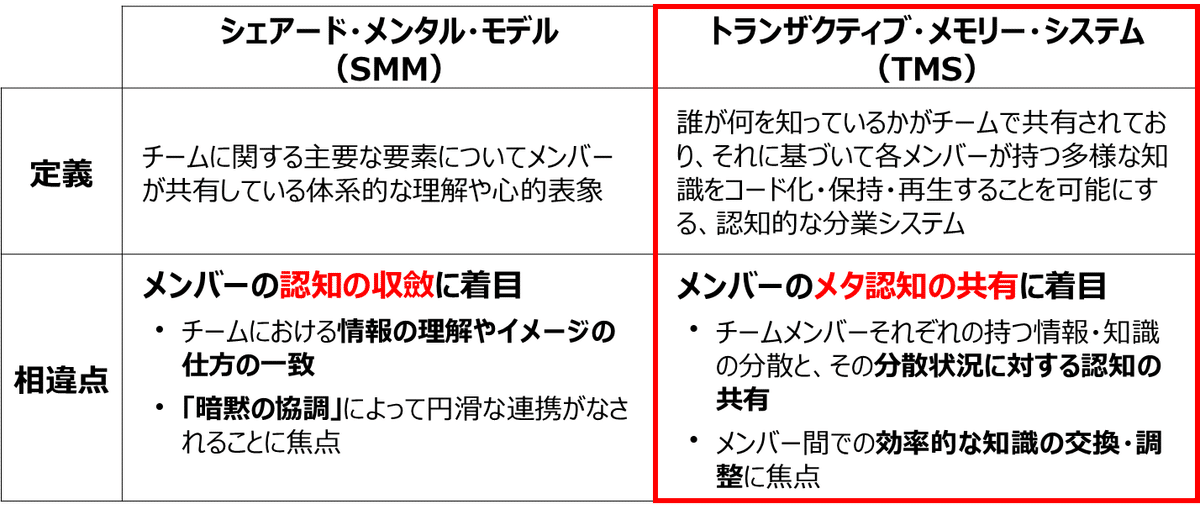

そもそもチームワークとは何か?本稿では、チームワークをメンバーの認知面から捉え、大きく2つの形態に分類しています。

1つは、シェーアド・メンタル・モデル(以下、SMM)です。これは、メンバーが同じ考え方を持つようになった状態を指します。この場合「この状況ではこうやるのが当然でしょ」という考え方がメンバー間で一致しているため、円滑にチーム活動を前進することができます。

もう1つは、本論文のテーマであるトランザクティブ・メモリー・システム(以下、TMS)です。これは、ビジネスの現場で「ノウフー(Know Who)」と呼ばれるものとほぼ同義です。この場合、「誰が何を知っているか」がチーム内で共有されていることで、メンバー間で上手く役割分担や知識交換ができるようになります。

SMMとTMSを比べた時、異業種チームのチームワークを「お互いの違いを活かした協働」と考えると、それを分析する概念としてはTMSの方が適しているといえます。

TMSの発達プロセスを明らかにする

では、このようなTMSを異業種チームで発達させるにはどうすれば良いか。本研究では、インタビュー調査を通じてTMSの発達プロセスの解明を試みました。

方法

一般社団法人ALIVEの取り組むプロジェクトの参加者19名にインタビューを実施。合わせて、僕自身もALIVEプロジェクトに参加することでプロジェクトでの活動を観察してきました。

このデータを、質的研究の手法であるGTA(Grounded Theory Approach)で分析し、その結果をGioiaメソッドの手法でまとめました。

※研究者向けの分析説明※

・GTAは「ストラウス&コービン版」で行い、オープン・コーディングと軸足コーディングを実施。オープンコーディングは、全ての切片にプロパティとディメンジョンを抽出(切片数:1,268個、プロパティ/ディメンジョン:4,733個)し、それを基に48個のカテゴリを生成。軸足コーディングでは、これら48個のカテゴリを4つに分類しました。

・また、Gioia メソッドでの整理の際には、オープン・コーディングで抽出したカテゴリを1st order concept、軸足コーディングの分類を2nd order themeに配置し、その内容を基にプロセス図(grounded theory)に記載しています

結果と考察

分析から明らかになったのが、下記のTMS発達プロセスです。

ここから以下2点の発見がありました。

発見1:TMSは3つの段階で発達する(図中の緑の部分)

TMSは、以下の3段階、すなわち

①「主導権の浮遊」段階:メンバーがお互いに様子見することでチームが進まない段階

②「活動の錯綜」段階:メンバーが自身の意見表明をするものの、お互いが分かり合えず活動が錯綜する段階

③「各メンバーの強みの認知共有」段階:お互いの強みを認知し、役割分担ができる段階であり、TMSが形成された段階といえます。

重要なのは、①・②のチームが上手くいかない段階を経なければ、一足飛びに③の段階に行くことはできないということです。「雨降って地固まる」のように一旦チームの上手くいかない状態を味わい、そこからメンバー間のTMSを育くむというステップが重要だと分かりました。

発見2:TMSの発達には「メンバーの関係性の変化」が必要である(図中の赤の部分)

上述のTMSの3段階は何によって進展するのか。研究では「メンバーの関係性の変化」のプロセスを通じて、TMSが発達することが分かりました。

具体的には、

・「プロジェクト活動外での交流機会」によって対話が行われ、

・「メンバー同士の相互理解」が進むことでお互いの違いを理解し、

・「異なる意見の尊重」をできる関係になる

というプロセスがTMS形成には必要だと分かりました。

ここで重要なのは、タスク活動を実施するだけではお互いの理解が進まず、TMSが形成されないということです。一度、普段のタスク活動から離れて、メンバー同士での対話の機会(例:チーム状況を振り返る、お互いの考え方を共有する、等)を通じてこそ、TMSの発達が進展するのです。

実務へのTIPS

これらの発見から、実務的には以下の点を提案したいと思います。

提案1:

チームワークのためには、メンバー同士の対話の機会を設けることが重要

上記のモデル図を踏まえると、チームにTMSを育むには「プロジェクト活動外での交流機会」がトリガーになることが分かります。しかし、このきっかけをメンバーから主体的に設けることはハードルが高いものです(特に上手くいっていないチームではなおさら・・)

そんな時、マネージャーやチームリーダーから、

「よし、一回ちょっと話そうか!」

「ぶっちゃけ、今の状態、どう思っている?」

「あの時、みんなどう考えていた?」

という、タスクから離れて対話をする機会を設けることがTMSの形成にマネジメントが寄与できる大きなポイントだと言えます。チームにTMSを形成するために、この対話のきっかけを作るという役割を意識してチームメンバーに向き合うことがリーダーやマネージャーには重要といえます。

提案2:

対話の機会を設定するにしても「まず懇親会やりましょう!」では効果が薄い

上の「提案1」で対話の機会を設けることが重要と言いましたが、そのタイミングには気を付ける必要があります。大事なのは、メンバーがチームワークの上手くいっていない段階(①「主導権の浮遊」や②「活動の錯綜」)を経験したタイミングで対話の場を設けることです。

例えば、チームが始まったばかりのタイミングでキックオフ的に「まず親睦を深めるために懇親会を・・」というのはTMSの発達には効果が薄いと言えます。

このような懇親会では、お互いに一通りの自己紹介はするものの、仕事への考え方や知識については中々共有しづらいものです。

メンバーがモヤモヤを持ったタイミングで対話の機会を設けることで、初めてメンバーは、

「ここ、もっとこうした方がいいんじゃないかと思ってて・・」

「私、あの時、こう思ってたんですよね」

「いや、ぶっちゃけこの時ムカついてたんすよね」

といった深層面の考え方を表明することができ、お互いの考え方や知識の理解が進むと言えます。この対話を設定するタイミングを見極めるのがマネージャー/リーダーの役割と言えそうです。

研究の小話

今回の論文の研究テーマは異業種チームワークですが、実は分析の方法論(Gioiaメソッド)にもこだわってみました。

質的研究・定性調査ってどうしても定量調査に比べて「それ、個人の主観じゃない?(だから科学的じゃないでしょ?)」というような指摘を受けやすいものです。

今回はそれを乗り越えるために分析プロセスを緻密にして、さらに日本であまり浸透していなかった「Gioia メソッド」でやった研究が採択いただけたことは、個人的な意義を感じています。(しかも『経営行動科学』はかなり定量・統計調査寄りのジャーナルだと思っているので、そこに採択されたことは感慨深いです)

ちなみに今回の研究論文は、自分の始めての業績となりました。あらためて、調査・研究にご協力いただいた皆さまに御礼申し上げます!

まだまだこれから頑張るぞ!

今回の論文はコチラ↓

松井孝憲・石山恒貴(2025)

異業種チームにおける トランザクティブ・メモリー・システムの発達メカニズム―Gioiaメソッドによるケース・スタディ―

経営行動科学, 36(1-2), 1-23.

DOI https://doi.org/10.5651/jaas.36.1

キーワード:トランザクティブ・メモリー・システム、情報の多様性、異業種チーム、グラウンデッド・セオリー・アプローチ、GIoiaメソッド