分断の時代、それは起きている。四畳半と仮面による「破面のカタルシス」|抗原劇場『1(忘)LDK』石川朝日上演・劇評

それは演劇と呼ぶよりは、仮面を使った憑依、変身の儀礼のようだった。

四畳半の空間で、石川朝日という役者は、確かに人間ではない何かに成り変わっていた。

2024年7月19日、三鷹SCOOLにて公演『1(忘)LDK - 連続上演』の第1回が上演された。手掛けるのは、演出家・劇作家の山田カイルが代表を務める演劇団体「抗原劇場」。

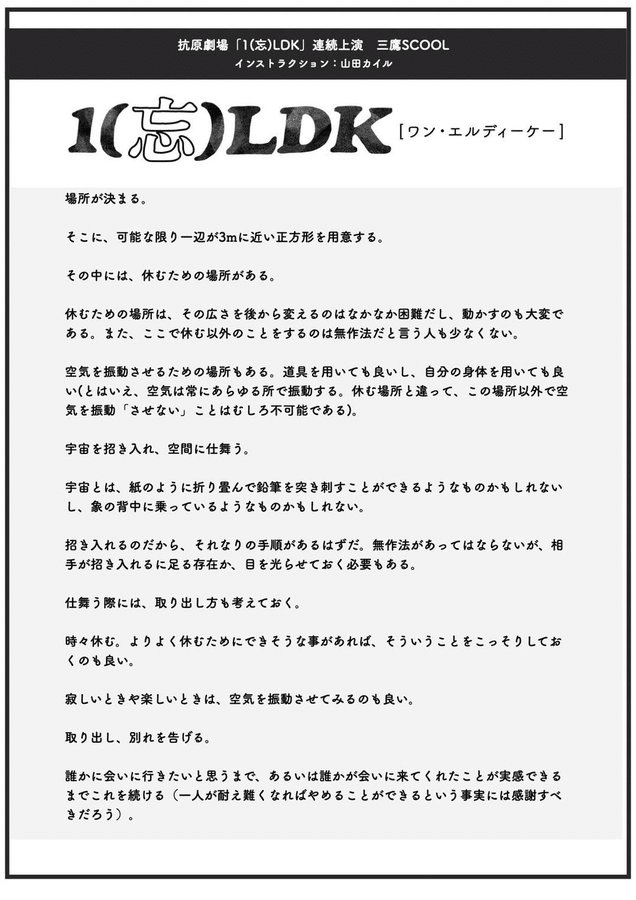

本公演に参加するアーティストたちは、鴨長明「方丈記」から山田が着想を得て書いたという“指示書”(インストラクション)をベースに、それぞれの解釈のもと、3️m四方という限られた空間で一人ひとり異なる作品を作って披露する。参加者は俳優にミュージシャンとさまざまで、それぞれが何をやってくるのか当日までまったくわからない。

「不自由のなかに時折一瞬だけ現れる、 小さな自由を上演するプロジェクトです」。そんな説明のもと、観客たちに共有された指示書は次のようなものだった。

第1回のアーティストは、俳優の石川朝日と、音楽家の田上碧。

かねてより古今東西の仮面の文化について研究している私にとって、石川朝日と山田カイルのコラボレーションというのはそそられるものがあった。

演劇の即興劇(インプロビゼーション)には、フルマスクやハーフマスクを被ることで普段の自分とは違う感覚、人格を引き起こしてパフォーマンスする「トランスマスク」というジャンルがある。私は「仮面を着けて人格が変わる」現象に触れたい好奇心から、過去に2回のトランスマスクのワークショップに参加したことがあり、石川と山田とはそれぞれ別の回で偶然居合わせ、仮面がもつ力について話す機会があった。

演劇分野における仮面の不思議について、二人とも私よりずっと深く精通している人物であり、石川からは今回の『1(忘)LDK』のパフォーマンスに仮面の要素を取り入れることだけ聞いていた。一体どんな仮面の現象が見られるのか、足を運んでみたのだった。

* *

正直言うと、パフォーマンスが始まってしばらくは「この上演はうまくいくのだろうか?」とハラハラした。

会場の三鷹SCOOLはコンクリート打ちっぱなしの直方体の空間だ。49平米のフロアの半分でアーティストが上演し、もう半分に20枚ほど座布団が置かれ、観客は自由に位置を決めて鑑賞できる、というのが今回の公演スタイルだった。パフォーマーと我々を仕切るものは一切ない。

石川は手短な挨拶をすると、早速パフォーマンスを始めた。

まずはメジャーで距離を測り、床にセロハンテープを貼って3m四方の境界を作っていく。境界の中央にちゃぶ台、洗面器を置き、さらにその中へ粘土のかたまりを入れた。

境界の外に出て、壁を手の平でつたっているパントマイムをしながらゆっくり2周する。引き戸を開ける仕草をし、境界の中に入る。

指示書の通り、彼の方丈がそこにあることがわかった。

ここから石川の不可解な行動が続く。

急に床に寝そべり、数十秒横になったかと思いきや、その自分の身体に沿って床にテープを貼り、殺害現場で死体の位置を示すチョーク・アウトラインのような形を作った。起き上がると、今度はちゃぶ台に座って粘土にペットボトルの水をかけ、溶かし始める。いつの時代のどこの舞台を演じているのか手がかりは一切ない。ハラハラしてくる。

さらに、石川はときどき客席に気さくに話しかけてくる。

「これ自分のInstagramです」とアカウント名が書かれたボードをを掲げ、「いまからこの公演の様子をライブ配信するんでよかったらフォローして見てください」と勧めてくる。

そして自分の顔に粘土を泥パックのように塗りつけ始め、その様子をInstagramのライブ配信で画面いっぱいに映した。観客は、3m四方の部屋の外から石川が粘土を顔に塗りたくる姿を直視すると同時に、手元のスマホの配信画面で石川の顔をアップで見られる、という形になった。

この鑑賞形態そのものは面白いと思った。本来演劇というものは自席という固定位置からしか舞台を見ることができない縛りがある。これを自席だけでなく、手元の中継カメラ、2つの視点を自在に切り替えながら見られるのは楽しい。

また、現代においてあらゆる小さな部屋がインターネットを通して世界とつながっているのは自明の事実だ。いくら空間が3次元的に制限されたところで、人は遥か遠くの人とつながれる。むしろつながりを断つのは難しい。令和の時代に、鴨長明のような真のおこもり生活、断絶された空間なんて簡単には作り得ない、という現実を観客に自覚させるようでもあった。

一方で、客席に話しかけてくるスタイルに戸惑いも感じていた。

石川は配信先に向かってなのか、客席に向けてなのか、粘土を顔に塗りながら「顔」について自分の興味関心やエピソードを話しつづける。このまま傍観者として受動的に鑑賞したいのに、「誰に似ていると思います?」と聞かれるので能動的にならざるをえず、意識が分散する。

彼のいる世界がいつのどこなのか、彼が何者なのか、これから何をしようとしているか。舞台設定も目標も一切共有されないまま、客席から舞台への介入を促されることにストレスもあった。「これどうなっちゃうんだろう」という別の意味での緊張を抱きながら、奇妙なパフォーマンスを見守り続けたのだった。

* *

しかし、あるタイミングで大きな違和が発生する。

石川は「兄の二人目の子どもが自分に似ている」とか「銭湯で友達だと思って話しかけたら勘違いだった」とか、「顔」についてくだらない話を続ける一方で、顔に粘土を塗り足していく。粘土も最初は泥パックのように薄かったが、徐々に厚みを増していき、いつのまにか頬、おでこが違う骨格のようになっていた。どれだけ塗り足すんだ?とこちらも気になり始めていたところ、とうとう、石川は粘土で右目をすべて塞いでしまったのだ。

これは明らかに常軌を逸している。自分だけでなく、会場みんなに緊張が走ったのを感じた。なのに、石川は相変わらず話を続ける。粘土はますます厚みを増し続け、化粧のようだったそれは「覆面」「マスク」の色を濃くしていく。

そしてとうとう、石川は口も塞いでしまった。唯一まともな存在だったおしゃべりも聞こえなくなってしまった。というかできなくなった。

それでも石川は粘土を塗り足し続ける。

室内には、洗面器の水を弾く音、ドロドロの粘土を顔に塗りたくる音。そして狭くなったであろう鼻の穴から息を勢いよく出し入れする、荒々しい呼吸音が響き渡る。

とにかく異常で、不気味な状況だ。逃げ出したくなるような気もするが、彼がどうなってしまうのかもう目が離せない。

残った左目に、ドーム状の覆いを作るようにして粘土を被せていく。左目の前の穴はどんどん小さくなり、あと数センチで視界をすべて奪おうか、といったところで、彼は手を止めた。

座したまま、こちらに面をゆっくりと向ける。私はギョッとした。そこにはもう、十数分前にあった人間性はなかった。不気味な灰色の面がこちらを向いている。石川は、別の何かに変わっていた。

部屋の中央に立ち、天井から短く吊り下げていた白熱灯の紐をほどく。その白熱灯を押し出し、空中ブランコのように旋回させ始めた。室内は、白熱灯の動きにあわせて、オレンジに、黒に、周期的に灯ったり暗くなったりする。

石川を覆った面も、強く照らされては、暗くなり、照らされては、暗くなる。面の陰が、濃くなっては、おぼろげになり、濃くなっては、おぼろげになる。

得体のしれない、先程の石川ではない何かがそこに存在し、緊張感はますます高まる。

その何かは、向こう側の壁に近づき手をつけると、壁づたいにゆっくりと室内を歩き回り出した。小さな鼻腔から勢いよく出入りしている息の音が、だんだん近づいてくる。自分から1メートルもない距離まで来た。面を見上げると身がすくむようだった。ほかの客も、場所によっては30、50cmほどの近さでその何かと相対し、自分と同じように緊張や恐怖、萎縮の色を顔に浮かべていた。

2周すると、その何かは再び室内の中央に戻り、棒立ちになった。

しばらくすると、面がうごめき出す。どうも内側で顔面の筋肉が大きく動いているようだ。

面の下半分がボロっと落ちる。石川はひたすら表情筋を動かして、動かして、次に左目が取れ、なんとか残った右上半分も取れ、ようやく石川の顔がすべてあらわになった。

人間性を回復したことに、こちらも安堵する。なぜかそこにある石川の顔は、元通りになったというよりも、新しい何かに生まれ変わっているようだった。脱皮、羽化したというか、何か新しいものになったような感じがあった。

ただ人間性に安心するのではなく、大きな生命力も与えてくれる。あの砕面のカタルシスは、過去に見てきた仮面のパフォーマンスにはない、人生で初めて感じたものだった。

* *

振り返れば、前半に石川が客席へ話しかけていたのは、後半に粘土の面によって失う自分の人間性を観客に印象付けるための布石だったわけで、構成力と演出力の高さにうならされる。

四畳半のスペースで観客や配信先に話しかけながら自分の顔を徐々に粘土で覆っていき、最終的に仮面を装着した状態になる。室内を歩いてその人間性を失った何かに変身したことを観客に刻みつけた後、粘土の面を顔面の力だけで剥ぐ。

実にシンプルで隙のないフレームだ。上演後のトークセッションで、山田が「パッケージとして海外に輸出できる」的なことを言っていたが、大きく頷ける。誰しも平等に変身をもたらす仮面のマジックをうまく使った、再現性の高い台本だ。

同時に、粘土の面が完成して顔をあげるまでの間の取り方や、室内を周回するときの歩調も非常に大事で、演技力が試される。このあたり、「人間性を失った何か」としての石川の演技は私にとって申し分なかった。

そして仮面を研究する者としては、「分断の時代に生じる内省のエネルギー」を仮面という装置で可視化した点で今回のパフォーマンスに興奮してしまった。

仮面というツールについて、文化人類学者の吉田憲司は次の二つの力があると語っている。

一つは、目に見えない異界の超越的なエネルギーを可視化する力。

もう一つは、絶えず揺れ動き続ける自分の存在を固定化する力だ。

例えばカメルーンの民族エジャガムには「オバシンジョム」と呼ばれる仮面がある。本来オバシンジョムは村の人々に悪い作用をもたらす妖術を見つけ出す最高位のカミで、普段人々の目には見えない。仮面はその超越的な力を可視化した存在で、これを被った者はオバシンジョムそのものになる(厳密にはそのものとして周囲から扱われる)。

仮面に反射材を用いた目が4つ付いているのは「妖術を見つけ出す魔法の目」だからであり、口がワニのような形になっているのは「陸上でも水中でもどこまでも妖術を追いかけられる」からなのだという。つまり、仮面の造形はエジャガムの人々にとっての「すげぇ力のイメージ」の集合体なのであり、人々はその超越的な力を目に見える形にすることで「カミの憑依」というふわっとした約束事をみんなで共有ことができるのだ。

石川の仮面の造形も、本公演で私が心のうちに抱いたあるエネルギーが可視化されたようだった。

各々が居住空間に閉じこもりながらも、インターネット空間に接続して交流することができる、みんなが24時間つながっている時代。しかし実態は、SNSで断片的に流れてくる情報だけで個人のすべてを理解したつもりになっている、分断の時代が進んでいると思う。Instagramでライブ配信するあの人は華やかのようにみえて、一人その小さな部屋で内省を続ける。それは蛹の内側で別の何かに変態を遂げようとしているのに近い。いい意味でも悪い意味でも、SNS上で知っているはずのその人物は、人目しれず変身を進行させているのだ。機が熟したとき、その内省エネルギーは一気に人々の目の前で噴出する。

そうした「分断の時代の内省エネルギー」を、仮面で可視化させた(厳密には私が一方的に見出した)のが、私にとっての今回の石川のパフォーマンスだった。

また、仮面とは基本的に「制作」と「装着」と「パフォーマンス」が分かれているものだ。まずは制作者が、自分もしくは共同体が抱く超越的な力を仮面の造形として可視化していく。装着時の動きやすさなど考えずにひたすら面と格闘するアーティストもおり、壁にかけただけでも存在感を放つ面が生まれたりもする。

そして伝統儀礼や芸能では、仮面を装着する瞬間は基本的に人には見せない。例えば能楽には「鏡の間」という面を装着するためだけの部屋があり、能楽師という自分から別の存在へと変身する場所として神聖視されている。単に観客により本物らしく感じてほしいから、というパフォーマンスの問題もあるだろうが、誰もいない空間で自分と面が一対一になることが変身効果につながっているとも言われている。

しかし今回の公演で、石川は仮面の制作から装着、パフォーマンスまでを観客の目の前で、しかもシームレスに見せてしまった。泥の仮面も、泥パックのように薄かったときは顔の表情に合わせて変化する、どちらかというと化粧に近い存在だったろう。それがいつの間にか分厚くなっていくうちに、しっかりと仮面と呼べる存在、異なる人格になっていた。

この境界のなさが個人的に大層面白く、仮面を使った憑依、変身の儀を現代で再構築してしまったような画期性があったーーというのを、仮面好きとして最後に書き添えておきたい。