【中医基礎理論 第16講】 - 精気学説が中医学に与えた影響 神を添えて -

第15講では、「気一元論」における世界の成り立ちを紹介しました。

気一元論は中医学の基盤となる哲学ですが、中医学の理論体系が形成されたときに広まっていた学説は、「精気学説」です。

前回学んだように、精気学説は気一元論の雛形となった学説です。

そこで今回は、精気学説が中医学にどのような影響を与えたのかをみていきましょう。

今回の主な内容

正常とは精気が満ちている状態

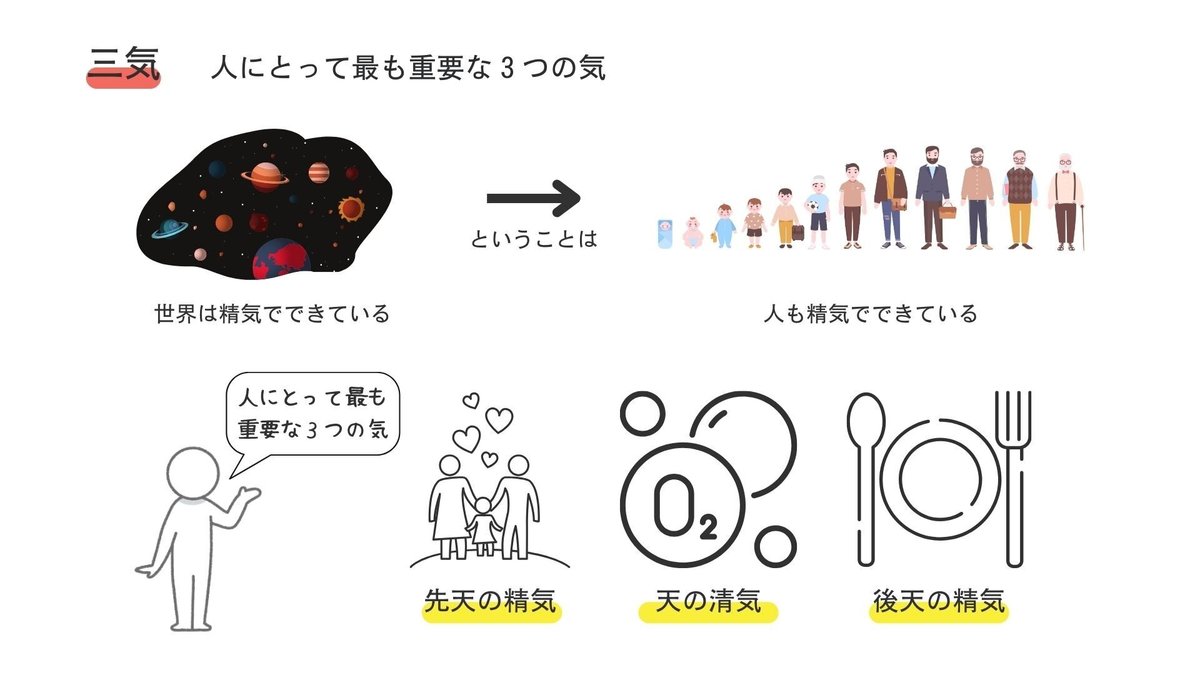

人の精気は「先天の精気」、「天の清気」、「水穀の精気」の3種類

正常とは気機がスムーズな状態

臓腑特有の気機がある

「神」は精気から生じる

「神」は生命力の現われ(+心理活動)

精・気・神を合わせて「三宝」という

精気学説が中医学に与えた影響

中医学における精気学説は、人体の精と気の内容、起源、分布、機能、相互関係、およびそれらが臓腑経絡や組織器官とどのように関連しているかを説明します。

古代哲学の精気学説では、精気が宇宙の根源とされ、この考え方が中医学においても重要な影響を与えました。

中医学において、精気学説から影響を受けた大きなポイントは以下の2点にです。

「生命活動が正常」とは、精気が満ち足りている状態である

人体の気機は協調と通暢を要する

*精気は、ほとんど気と同じ意味を持っています。なので、精気=気として読み進めても問題ありません。

(一)「生命活動が正常」とは、精気が満ち足りている状態である

精気学説では、「世界は精気でできている」と考えます。

なので、「人も精気でできている」と考えます。

精気でできている人が、正常に生命活動を維持するためには、精気が満ち足りていることが必要なのです。

中医学で扱う精気には種類があります。

先天の精気

天の清気

水穀の精気

これら人にとって最も重要な3つの気をまとめて、「三気(人体の三気)」といいます。

この三気が合わさり神・精・気・血・津液などの物質に気化(変化)することで、生命活動が維持されます。

普段の生活の中で養生をしながら、人体を三気で満たすことが、健康長寿を達成する秘訣となります。

それでは、三気を一つずつみていきましょう。

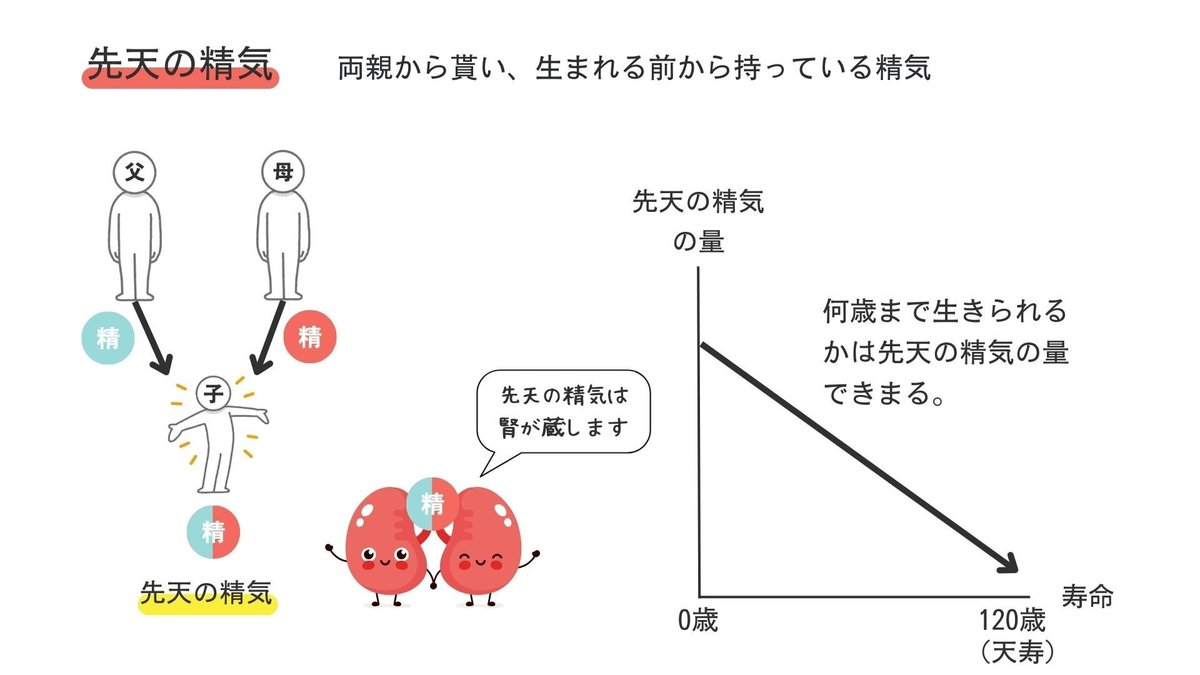

先天の精気:両親から半分ずつもらう精気

先天は「生まれつき」という意味です。

つまり、先天の精気とは、母胎の中で授かり、生まれた時には既に持っている精気です。

先天の精気は、両親から半分ずつ貰います。

*「遺伝子」みたいなものですね。

先天の精気は、五臓の「腎」に保存され、生きていく中で大切に使われます。

この先天の精気の量で寿命が決まります。

先天の精気は一人一人量が異なります。

生まれた時に量は決まっていて、増やすことができません。

*両親から100貰えた人もいれば、30しか貰えなかった人もいます。

つまり、中医学では「生まれた時には既に天寿が決まっている」ということです。

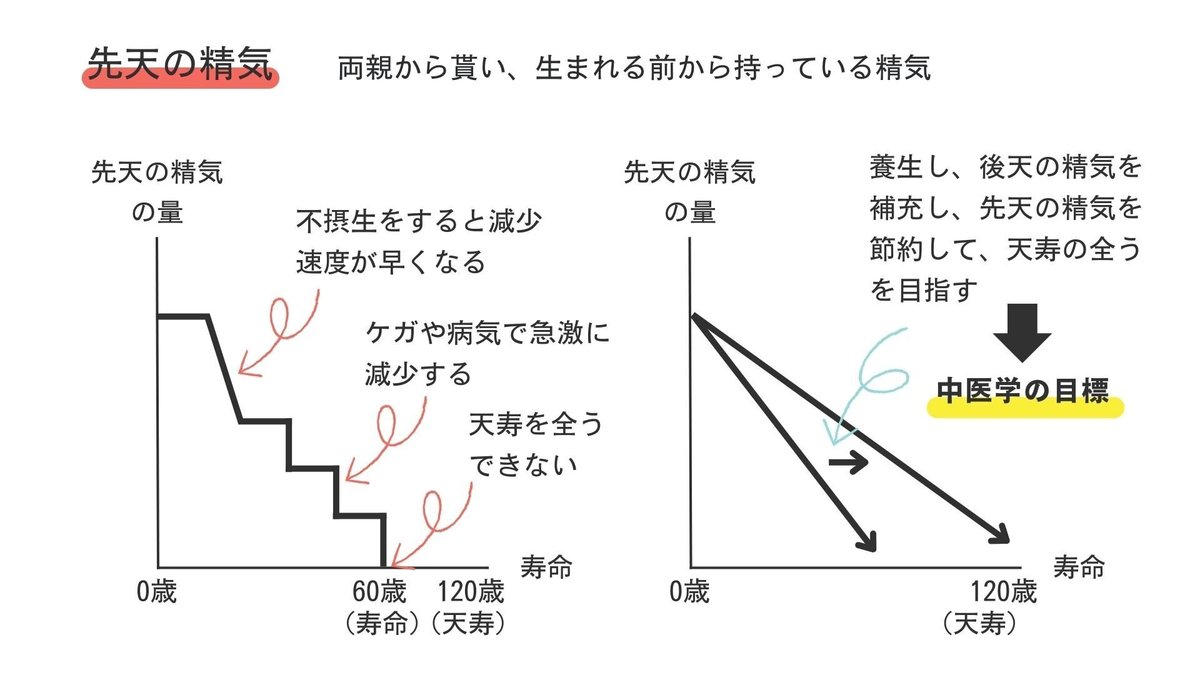

先天の精気は生まれた瞬間から徐々に減っていきますが、病気や不摂生などをすると速く減少します。

そうなれば当然、寿命は短くなってしまいます。

天寿では100歳まで生きられるはずなのに、病気や不養生のせいで、それより早くに亡くなるなるなんて勿体無いですよね。

一部の病気は仕方がありませんが、生活習慣病のように予防できる病気は防ぎたいところです。

中医学は、「生まれ持って決まっている天寿を如何に全うできるか」が最も重要な目標です。

足すことが出来ない先天の精気は、節約しなければなりません。

そこで、生まれた後に補充できる精気があるのです。

それが「天の清気」と「水穀の精気」です。

*先天の精気については、「気」を紹介する記事で詳しく学びます。

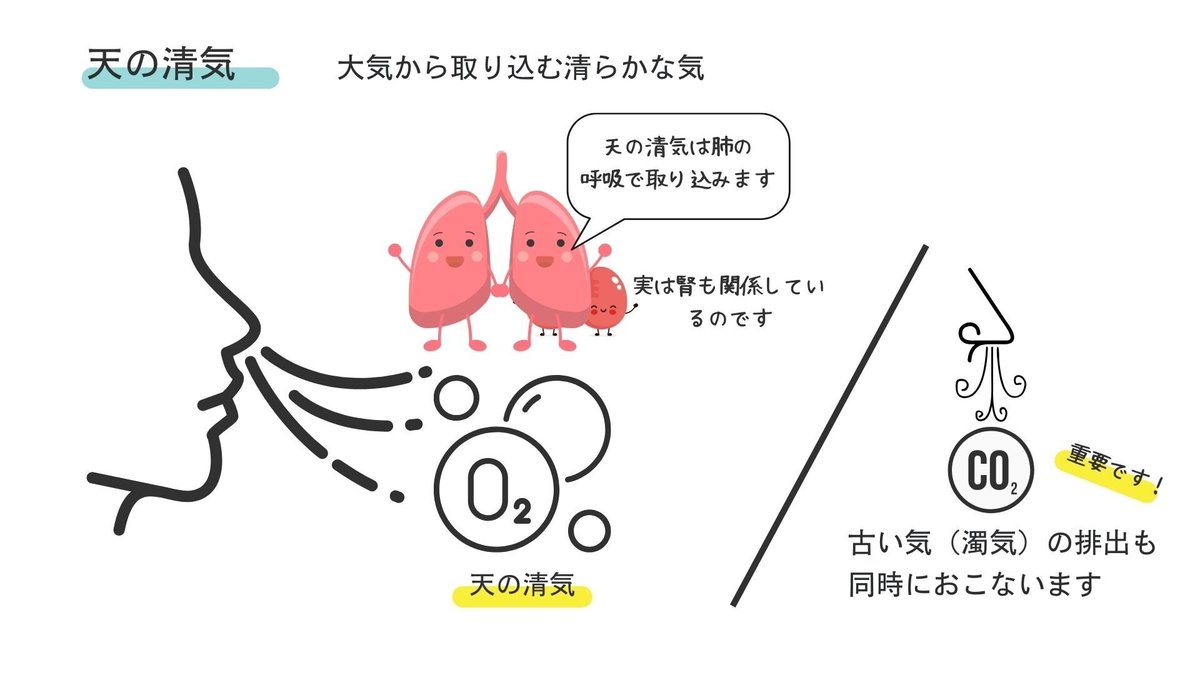

天の清気

天の清気とは、大気(自然界の空気)に含まれる清らかな気です。

酸素をイメージするとよいでしょう。

人は生まれてすぐに呼吸を始めます。

天の清気を吸い込み、体内の不要な気を排出するためです。

*吐古納新(とこのうしん)といいます。

呼吸が健康に重要なのは、みなさんもよく知っていると思います。

呼吸によって得た天の清気は、飲食物から得られる穀気と合わさり「宗気」という気になります。

その「宗気」は腎へ降りて、先天の精気を補充します。

その結果、先天の精気を節約することができるのです。

学校の記述試験では「天の清気」を「天の精気」と書き間違えやすいので、気をつけましょう。

*宗気については、「気」を紹介する記事で詳しく学びます。

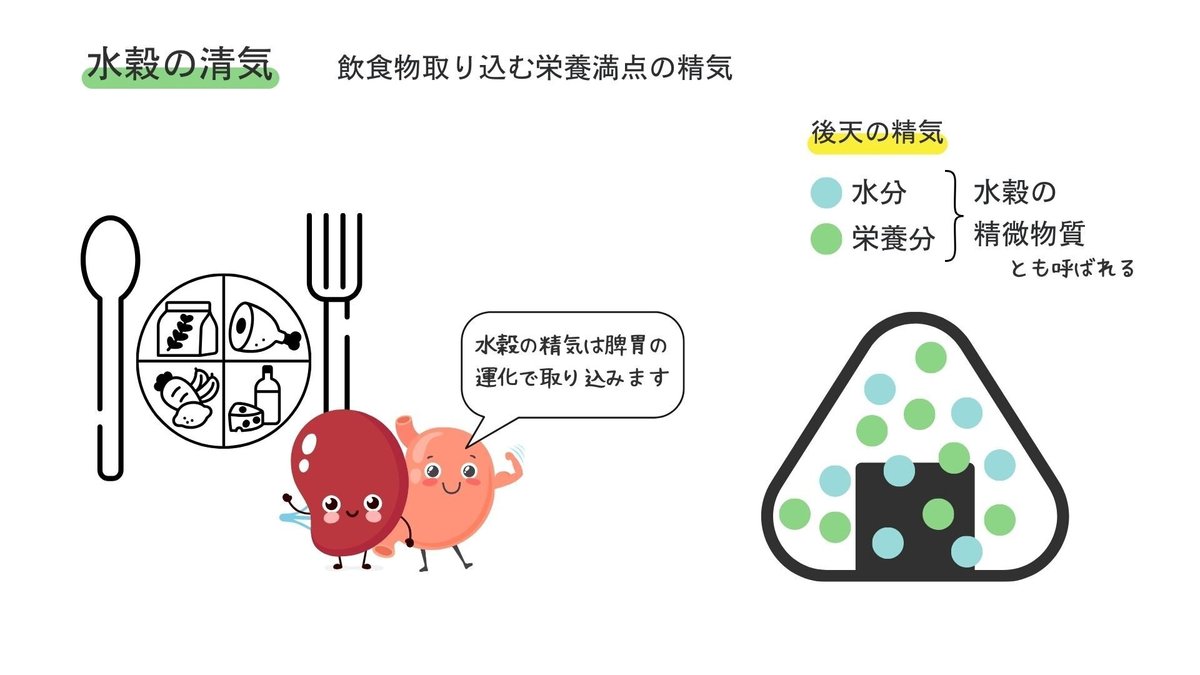

水穀の精気

水穀(すいこく)とは「飲食物」のことです。

つまり、「水穀の精気」とは、飲食物から得る精気です。

*水穀の精気は略して「穀気」ともいいます。

生まれた後、呼吸だけでは生きていけません。

水分を補給し、食物から栄養を摂取する必要があります。

飲食物から得た水穀の精気の一部は、そのまま全身で使われます。

これだけでも先天の精気の節約になります。

残りの一部は腎へ送られ、先天の精気と一緒に保存され、必要な時に大切に使われます。

これも先天の精気の節約になりますね。

飲食物から精気を得ることは、もっとも先天の精気を節約することになります。

旬の物を食べたり、適切な量を摂取することが、健康長寿にとって、とても重要だということですね。

「天の清気」+「水穀の精気」=「後天の精気」

「天の清気」と「水穀の精気」は、生まれた後に自分で摂取するものです。

なので、この2つを合わせて「後天の精気」といいます。

*後天は「生まれてから後に身に備わること」という意味です。

後天の精気を得て、いかに先天の精気を節約するかが、寿命の長短に関わります。

呼吸と食事は自分でコントロールできるものなので、天寿を全うできるかは自分次第といえます。

この事実は唐代の有名な医家、孫思邈も「寿夭休論命,修行本在人(寿命の長短は自分次第)」と《養生銘》の中に記しています。

*「水穀の精気」については、「気」を紹介する記事で詳しく学びます。

*三気以外にも、中医学では「気」を元気、宗気、営気、衛気、および各臓腑経絡の気などに分けていきますが、こちらも、「気」を紹介する記事で詳しく学びます。

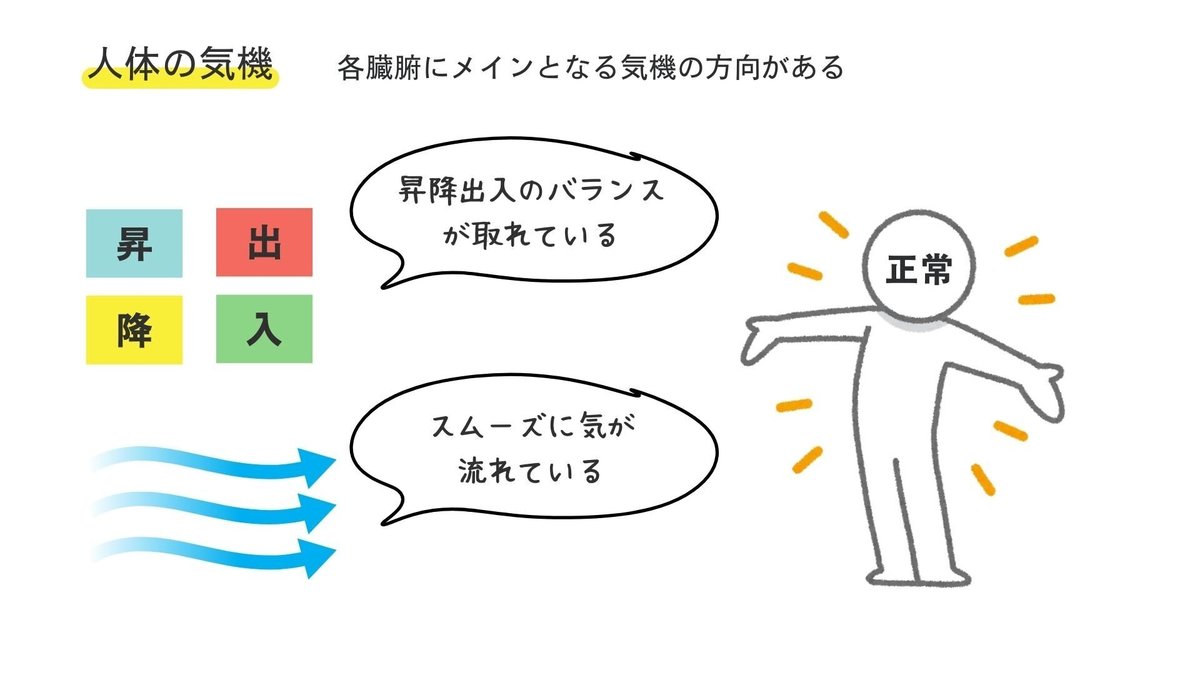

(二)人体の気機は協調と通暢を要する

「人体には気機(昇降出入)があり、互いに協調し、スムーズに流れていることが重要である」という意味です。

*「通暢」とは「気持ちよく通る=スムーズに流れる」という意味です。

前回の気一元論で、気は常に運動していることを学びました。

そして、気の運動を「気機」といい、運動方向は昇・降・出・入・聚・散の6方向あります。

気機のメインの運動方向は「昇降」で、「出入」と「聚散」は昇降から派生した運動になります。

*一般的に気機といえば、「昇降」と「出入」の4方向を指すことが多いです。

気が常に動いていることで世界が機能しています。

人も同じです。

気機が正常であれば、人は正常な生命活動を維持できます。

気機が正常であれば、正常な気化(変化:生→長→壮→老→死)が起こります。

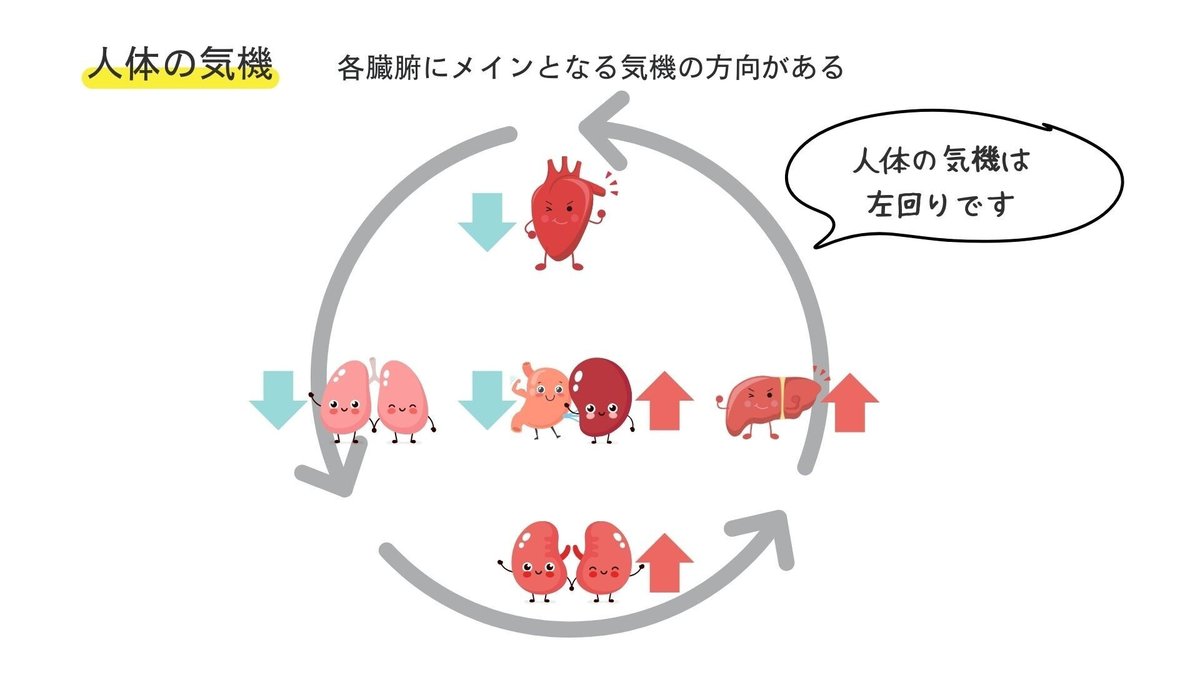

臓腑機能にも気機は深く関わっています。

実は、五臓はそれぞれ得意とする気の運動方向を持っているのです。

メインの運動方向は、肝・脾・腎が「昇」、心・肺・胃は「降」です。

*五臓の気機を、メインの運動方向である「昇降」に分類しただけで、出入聚散が無いという訳ではありません。

六腑の胃が含まれるのは、胃が特別で脾と常にセットで働くからです。

*そのため「脾胃」という形で表されることが多いです。

胃が特別な理由は「飲食物の消化に重要な臓腑だから」なのですが、詳しくは臓腑学説で説明します。

肝・脾・腎は「昇」、心・肺・胃は「降」と、五臓の気機はバランス良く昇と降に分かれています。

昇降のバランスがとれていることで、五臓は正常に機能し、全身へスムーズに気が流れていくのです。

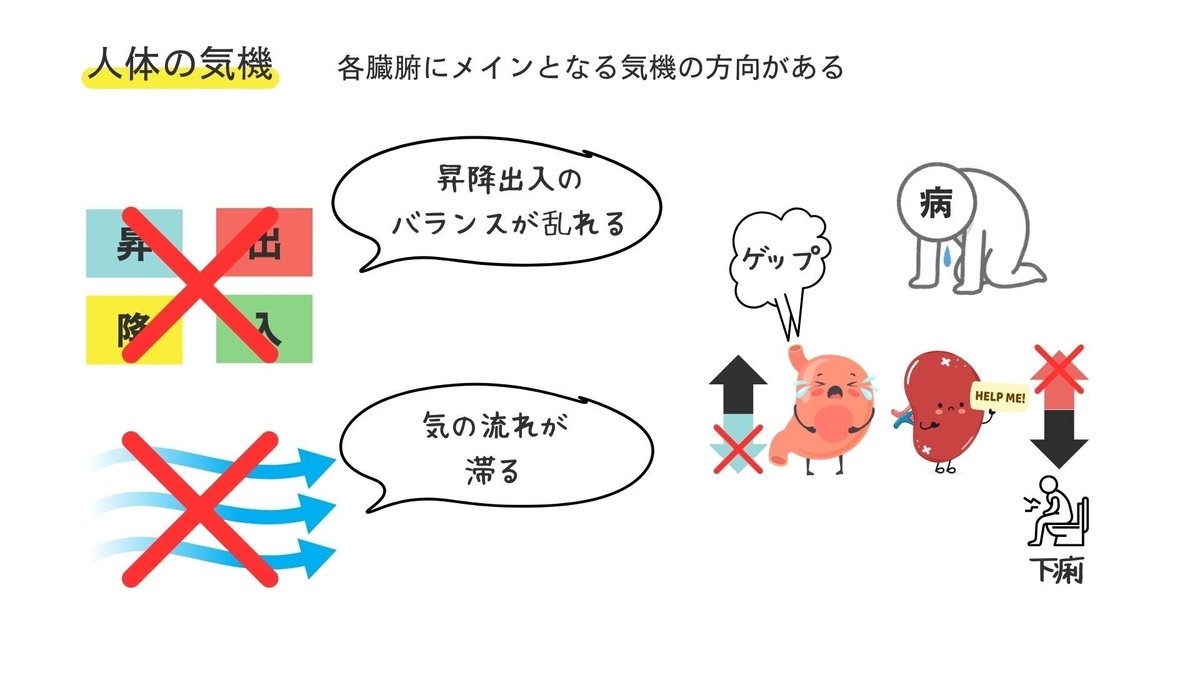

もし、五臓の機能が失調すれば、気機が乱れ身体に不調が生じます。

例えば、胃をみてみましょう。

胃の気機の運動方向は「降」です。

これは、胃に入った食べ物がその後、胃の働きによって小腸→大腸→肛門と下に下に送られて行くからです(この働きを「通降(または降濁)」といいます)。

もし暴飲暴食をして胃に負担をかけた結果、胃の機能が低下したらどうなるでしょうか?

この場合、胃の気機が失調し、下に降りるはずの気が下に降りなくなります。

その結果、食べ物が胃に留まってしまい、お腹の脹りや痛みを引き起こします。

さらに、胃の気が降りない状態が続くと、胃の気が上に昇っていきます(急激な負荷により急激に胃の気が上昇することもあります)。

この状態を気逆といいます(胃の気逆を胃気上逆といいます)。

たくさん食べて胃がもたれると、ゲップが出ませんか?

そして、胃もたれが酷いと吐き気がしたり、酷い場合は嘔吐しますよね。

まさにこの状態が気逆です。

これは、多くの方が経験あるのではないでしょうか?

本来降りるはずの胃の気が昇ってしまい、ゲップや嘔吐といったように、上から飲食物が出てしまうという現象が起きてしまいます。

*ゲップは中医学用語で噯気(あいき)といいます。

では、脾の場合はどうなるでしょう?

脾の気機は?

「昇」がメインです。

もし脾が弱った場合は?

昇るはずの気が降りてしまいます。

その結果、「下痢」などの症状がみられます。

では、肺は?

降りるはずの気が昇り「咳」がみられるのです。

気機の概念が中医学の理論に影響を与え、気機を臓腑が働かせる前提とし、それを用いることで臓腑機能を説明することを可能にしました。

このように、臓腑の気機は臓腑特有の症状と深く結びついています。

臨床でも必須の知識なので、各臓腑がメインとする気機をしっかり覚えておくきましょう。

精気と神(精・気・神の関係)

ここまで、精気学説が中医学に与えた影響をみてきました。

最後に、もう一つだけ。

精気から化生されるものに「神」というものがあります。

この、「神」は、精気と並んで人体にとって重要なものとして扱われます。

「神」の概念も中医学に大きな影響を与えています。

精気と深い関係があり、中医学を学ぶ上で重要な「神」についてみていきましょう。

哲学における「神」

哲学における精気学説によれば、「精気は宇宙万物の本原であり、万物が運動、変化するための原動力となる物資」です。

一方で、神とは「精気によって化生され、万物の神秘的で予測不可能な変化現象」を表す概念です。

《荀子・天論》には、「列星随旋,日月逓炤,四时代御,陰陽大化,風雨博施,万物各得其和以生,各得其養以成,不見其事,而見其功,夫是之謂神。(星々は回転し、日と月は交互に照らし、四季は順に巡り、陰と陽は大きく変化し、風と雨は広く施されます。万物はそれぞれの和を得て生まれ、各々の養を得て成長します。その事態を目にすることはなく、その効果を見ることができる。これを神という。)」と記されています。

星や日月、四時や風雨などの、知らず知らずのうちに変化する現象は「神」と呼ばれます。

神とは宇宙万物の運動と変化に対する認識であり、この考え方は中医学にも浸透し、中医学の「神」の概念および関連理論の形成に影響を与えました。

中医学における「神」

広義の神

中医学における「神」は、広義の意味と狭義の意味があります。

広義の意味では「生命状態を反映する外部表現」を指します。

他人を見た時、「元気があるなぁ」とか、反対に「元気がないなぁ」と感じることはありますよね?

あれば何を見て判断しているのでしょうか?

きっと、元気な人は目がキラキラしていたり、喋り方がはっきりしていたり、動きが機敏な様子から「元気だなぁ」と感じているはずで。

言い方を変えれば、その人が持っている表に現れている「生命力」をみて判断しているといえます。

表に現れている生命力。中医学でいうと、それが「神」です。

次の画像を見てください。

健康な人の肌、そして目の写真は何番でしょう?

正解は①です。

きっとみなさん正解したと思います。

①の肌はハリがありキメが細かく、①の目は綺麗で、言葉ではうまく説明できない力強さというか生命力を感じます(表現は個々で異なるかもしれませんが、、、)。

②と③は肌の状態も悪く、目もくすんでいたり、焦点も合ってなく、どこか不調を持っている感じがします。

言葉で説明しなくても、「雰囲気」で①が健康=生命力があると感じられると思います。

この生命力の現れ=神を診ることを、中医学では「望神(ぼうしん)」といい、診断においてとても重要な方法なのです。

「望神」というと何か特別な技術が必要な技に感じます。

でも、「あの人、今日は元気ないな」と感じることがあるように、特別な技術ではなく、普段から何気なく行なっている、すでに身につけている技術なのです。

特に神が現れる場所が「目」です。

「目がイキイキしている」

「死んだ目をしている」

「目が燃えている」

生命力を表現するのに「目」は多く用いられていますよね。

中医学では、まず患者の「目」を診て「神」を確認します。

そこで目に「神」があれば予後良好、「神」がなければ予後不良と推測します。

まさに「目は口ほどにものを言う」ですね。

狭義の神

一方、狭義の神は、人の精神、意識、思考、感情などの心理活動を指します。

《素問・霊蘭秘典論》には「心者,君主之官,神明出焉(心は君主の官であり、神明はここから出る)」とあるように、五臓ではココロを主る心が「神」を主っています。

精神の「神」にあたるのが狭義の神ですね。

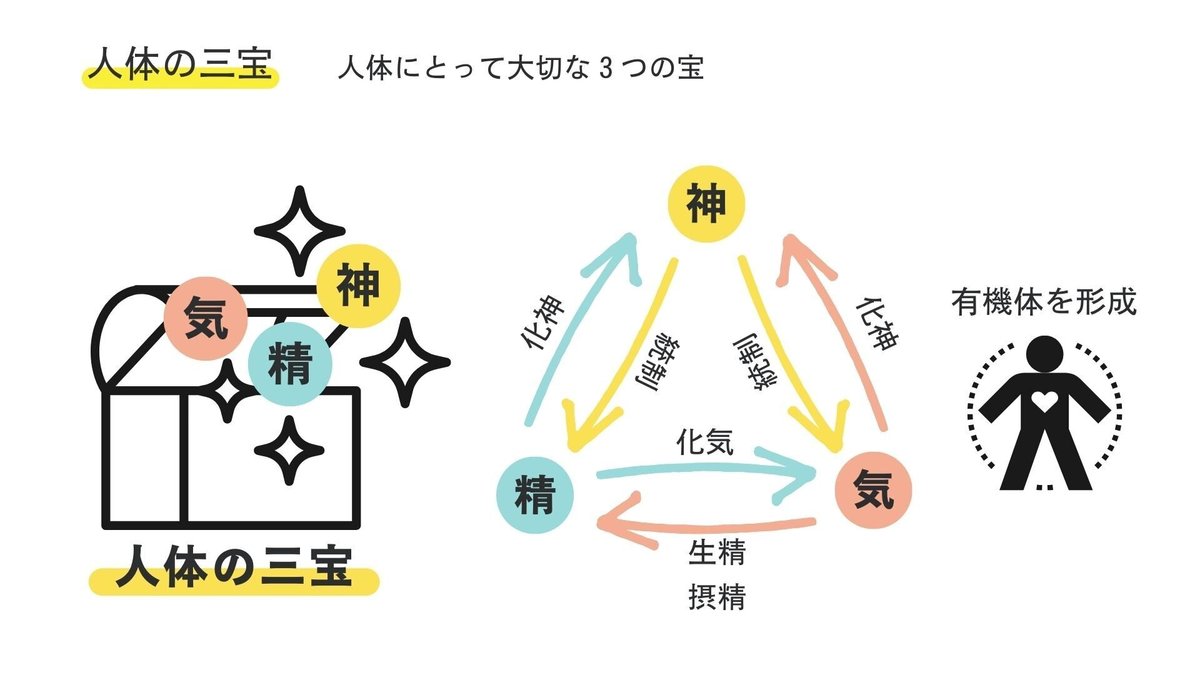

人体の三宝

精・気・神は、それぞれ異なる働きを持ちながらも密接に関連して生命活動を維持しています。

人にとって大切な宝物のようなものなので、「人体の三宝」と総称されます。

精・気・神の関係は、有形の物質(精と気)と無形の生命活動(神)に分けられます。

精と気と神の関係

精、気、神は単独で存在しているのではありません。

まず、精と気の関係は、合成と分解のような方向が逆の基本代謝活動に類似しています。

無形は凝集し有形になります。つまり、気は精を生じます。

《脾胃論》には「精は気の子、……積気は精を成す」と記されています。

反対に、精が形成された後、再び気に転化することもあり、《類経》には「精は気を生じる」と記されています。

気は精を体とし、精は気を用とし、精と気の間の相互関係は無形と有形の相互転化を示しています。

このような精と気の相互転化により、そこに心理活動が生じ(狭義の神)、その結果、さまざまな生命活動が顕在化していきます(広義の神)。

神は精と気から派生し、精と気は神の物質基盤となるのです。

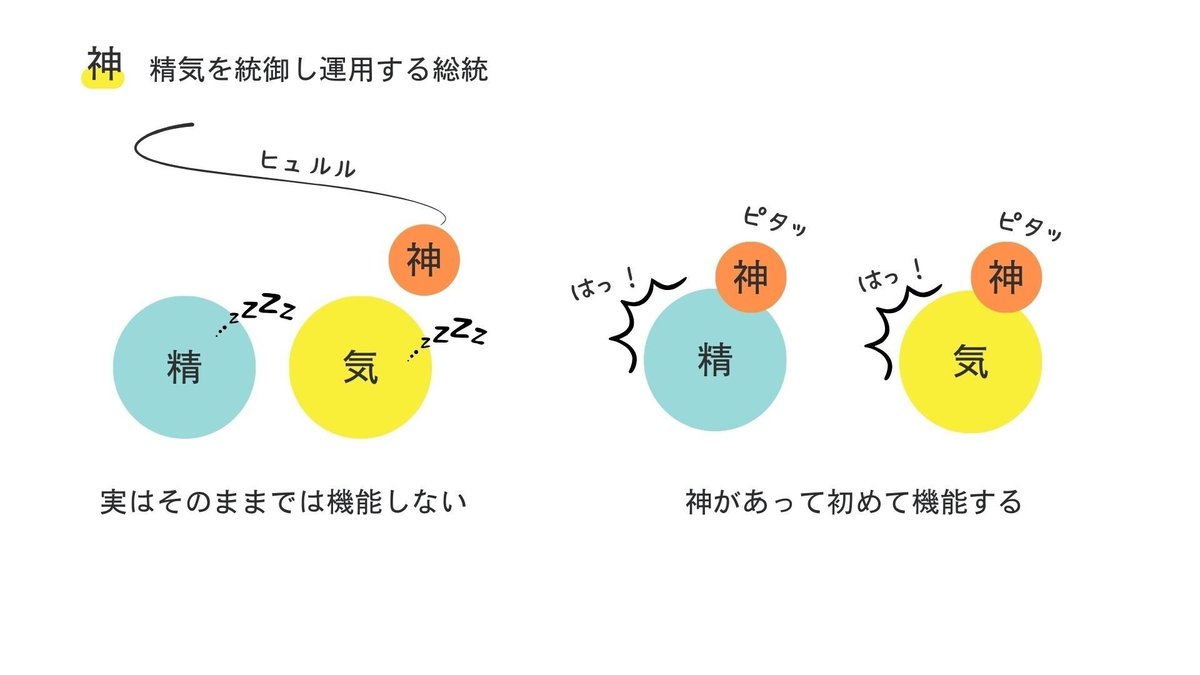

神が精気を機能させている

《類経・巻一》には「神は精気から生じるが、精気を統御し運用する主は心の神である」とされます。

つまり、神を生じるのは精気ですが、精気を統率し機能させているのは「神」の働きによるのです。

これに関して、《養生三要・存神》では「聚精在于養気,養気在于存神。神之于気,猶母之于子也,故神凝則気聚,神散即気消。(精を集めるには気を養い、気を養うには神を保つ。神は気にとって母のようなものであり、神が凝集すれば気が集まり、神が散れば気が消える。)」と述べています。

汪綺石の《理虚元鑑》では、「以先天生成之体質論,則精生気,気生神;以後天運用之主宰論,則神役気,気役精。精気神養生家謂之三宝,治之原不相離。(先天の体質によれば、精が気を生じ、気が神を生じる。後天運用の主宰によれば、神が気を役し(働かせ)、気が精を役する。精・気・神は養生家にとって三宝とされ、治療ではこれらは切り離せない。)」と述べています。

このように、精・気・神が有機的に統合され、調和されることで、人の生命活動が秩序ある安定状態に保たれているのです。

精気学説、および精気から生じる神の概念が中医学に与えた影響について学びました。

精・気・神、それぞれについて詳しくは、「人体を構成する基本物質」で学びます。

まとめ

精・気・神の働き

精

自然界のすべての気の精華部分

人体の重要な成分

腎精(腎に納められた精)

気

万物の根源

休むことなく動く微細物質

生命活動の基本物質

神

自然の運動・変化の表現及びその法則

人体における生命活動の主宰者

生物やその生命力の外部表現

人の精神・意識・思考活動

次回の記事から、陰陽学説に入ります。

〜 中医学は中医基礎理論で始まり、中医基礎理論で終わる 〜

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

このブログでは東洋医学の中の「中医学」を学べる記事を書いていきます。

今後もがんばっていきますのでスキ・コメント・フォローなど頂けますと嬉しいです。

今後とも中医学の有益な情報発信していきますので、応援よろしくお願いします😀