自宅スタジオが完成した話

2024年12月31日の大晦日。目標であった自宅スタジオが完成しました。

全てのDTMアプリをMacBook Proに丸ごとインストールすることにより、自宅や仕事場など場所を問わずほぼ同一の環境で作業できるのが特徴です。

この辺の経緯は過去記事「仕事場にDTM環境を作った話し」を参照して頂くとして、今回はスタジオ機材やレイアウト、配線などで工夫した点を中心に紹介したいと思います。

裏配線でテーブルスッキリ

スタジオを作るにあたってはデスク上をできるだけシンプルにまとめることを心がけました。ケーブル類や電源タップなどは基本的にデスク裏側や側面にクランプ式のトレーを設置してまとめています。

SONY MDR-M1ST

メインの電源タップは個別にオンオフすることもあるので手を伸ばしやすいデスク側面にトレーを設置し収納。その他、よく使うモニターヘッドホンとiPhoneの充電ケーブルは、可動式のフックやケーブルクリップを使いデスク手前に収納しています。

今日は一日オフで自宅DTM部屋を整理してました。机の下にトレーを設置して配線や機材をまとめて、デスクの上にはなるべく物を置かないスタイル。

— Taka (@Takayuki5478) August 19, 2024

まだ配線がゴチャゴチャしてますが、これもスパイラルチューブでまとめてデスク下に隠してスッキリさせます。 pic.twitter.com/bSJRvkU07J

電源タップはサンワのTAP-B108UC-3BKを使用。個別スイッチと、一括でオンオフできる集中スイッチがある電源タップはあまり見かけないので重宝しています。その他、USB充電ポートがType-C(PD20W対応)とUSB-Aが各1ポートあり、iPhoneなどの充電器で電源口を占有されないので便利です。

外付けのハードディスクやSSD、電源アダプターなどはデスク裏にトレーを設置し収納しています。デスク裏は熱がこもりやすいですが、位置的にクーラー送風口の下にあるため熱対策にもなっています。

操作をすることがない機材やケーブル類は極力目に付かない場所に収納し、MIDIキーボードなども使用時以外はモニター台の下に置くことで作業スペースを広く取ることができます。

オーディオインターフェイス

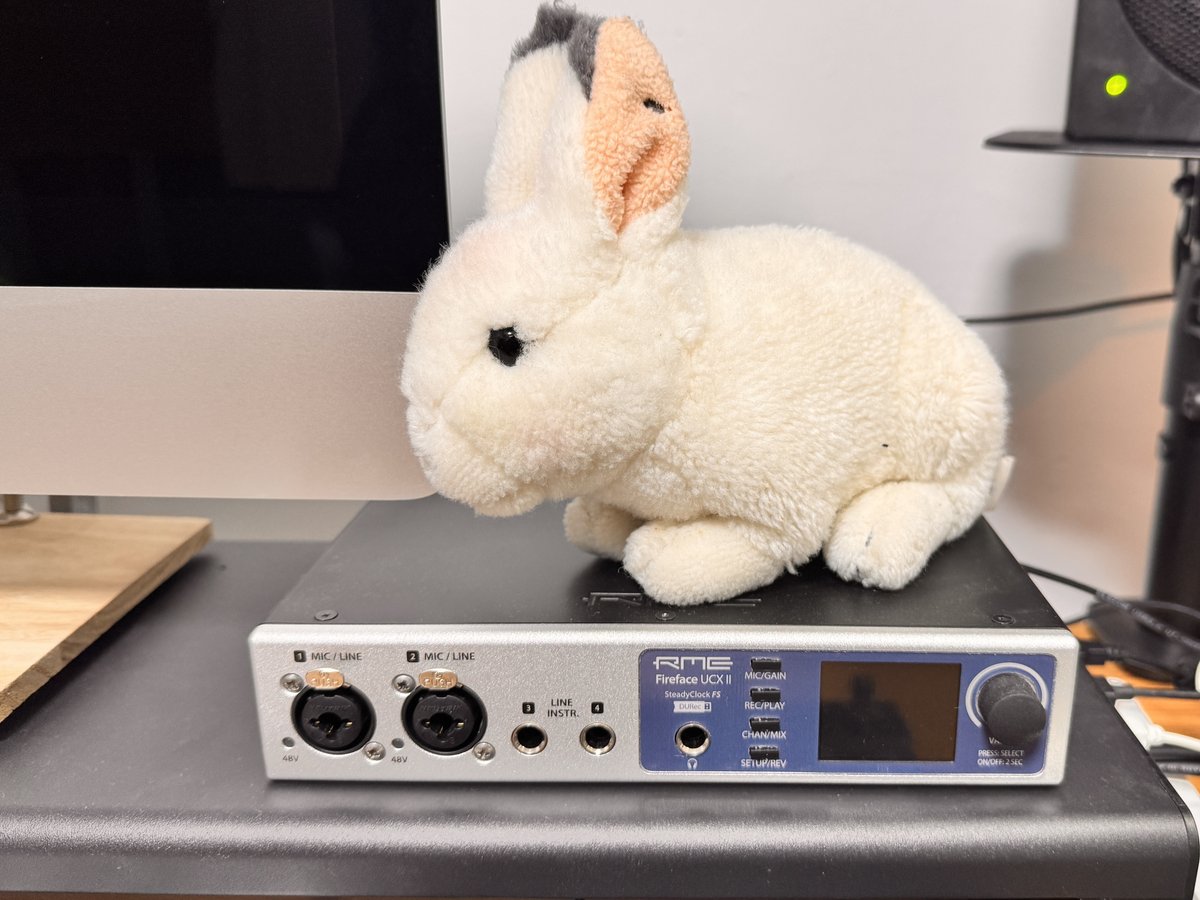

RME UCX2

DTMシステムの中核となるオーディオインターフェイスはRME UCX2を使用しています。

RMEを選んだ理由はズバリ安定性。音が良くても不安定な製品は使い物にならない訳で、その点RMEは安定性においては昔から定評があり、悪いレビューを見たことがありません。

もちろん音質も良くて、痒い所の全てに手が届く機能性もあり、ドイツ人の質実剛健な職人気質が詰まったお気に入りの逸品です。

ウサギもお気に入りw

UCX2のリモートコントローラーARC USBはよく使う機能をアサインすることで、本体に触れることなく必要な操作を一瞬で呼び出せる便利アイテム。UCX2のDURec端子に直接接続ができるため、PCに繋ぐドックのUSBポートを消費しないので助かります。

電源&音源モジュール

FURMAN PL-PLUS J

Roland JV-2080、E-MU Proteus

ラック系機材ですが、ギターラックシステムに組み込んでいた電源ユニットFURMAN PL-PLUS Jを流用しています。2000年代のギターシステム定番のラック電源でした。電源由来のノイズを軽減するフィルター機能があるらしいのですが、正直なところ効果を実感したことはなく、おまじない的にオーディオIFやギタープロセッサーの電源を取っています。

ライトモジュールも搭載されていて光モノとしての機能もあります。後継機種のライトモジュールはLEDですが、これはフィラメント式の電球が使用されており、暖色系のやわらかな灯りがレトロな雰囲気を醸してくれます。

音源モジュールも2000年代に定番だったRoland JV-2080とE-MU Proteusをラッキング。ハード音源独特な質感や光モノとしてのインテリア的な存在感があることから今後も残しておこうと思っています。

KORG 01/W FD

ゲームファンの間ではPCエンジン版イースのアレンジなどで知られる米光亮さんが愛用していたという理由で購入したシンセです。

プリセットを試すとPCエンジン版イースで聴くことができるシンセブラスや、パッド系音色がそのまま再生されテンションが爆上がりしますw

KORGコレクションに 01/Wを追加してくださいw

Axe-Fx3

Kemper Profiler Player

ギタープロセッサーはAxe-Fx3 Mark2をメインに使用しています。アンプモデリングやエフェクトの質、量ともにずば抜けており、ルーティングも自由自在。おそらく出来ないことはないくらいの多機能ぶりで、ギタリストのスティーヴヴァイはAxeを宇宙ステーションと評しています。ちなみに僕は使いこなせていませんw

2つ目のギタープロセッサーはKemper Profiler Player 。kemperをペダルサイズに小型化した製品になります。

DTMに最適

小型化とのトレードオフのせいか本体にディスプレイがなく、細かい設定はPCやiPhoneにエディターをインストールして使用することになりますが、基本的に録音用途での使用なので特に困ることはありませんでした。

電源スイッチもないので個別スイッチ付きの電源タップをモニター台の横に併設し電源をオンオフしています。

以前、kemperを借りていた頃から生々しいサウンドが好印象でしたが、今後のギター録音ではAxeと併用する形で活用して行く予定です。小さくて軽いので将来的にはセッションなどで持ち出して使用することも考えています。

KEMPERを借りていた頃の音出し動画を探していたらギタープレイ解説動画で使っていたことを思い出した。プレイよりしゃべりが難しかったw

— Taka (@Takayuki5478) December 22, 2024

KEMPERとAXE-FXの比較ですが、アンプはKEMPERの方が生々しくて好き。エフェクトはAXEが質と量で優れていてルーティングも自由。つまり両方組み合わせれば無敵かも pic.twitter.com/IjPed1Utzu

ドッキングステーション

CalDigit TS4

CalDigit TS4は外付けのデバイスをまとめケーブル1本で MacBookに入出力するThunderboltタイプのドックです。98W充電にも対応しています。

TS4には、RME、Axe-Fx3、kemper、Time Machine用HD、外付けSSD、LANケーブルなど、ほぼ全てのデジタルデバイスが接続されており、1本のThunderbolt 4ケーブルをMBPにつなぐだけでセッティングが完了します。

TS4がないと往来の度にたくさんのケーブル抜き差し作業が発生することになり、煩雑過ぎて考えるだけでも気が滅入ってきますが、TS4はそんな問題を解消してくれます。

もう一つの利点としてTs4はオーディオIFを繋げることができます。USBハブ経由でオーディオIFを繋ぐと不安定になったり認識が上手くいかないなどの問題が生じることがあり、PCに直挿しすることが推奨されるのですが、Thunderboltタイプのドックならこうした問題が生じません。

詳しいメカニズムについては藤本健さんのDTMステーションにて解説があります。

自宅スタジオを作るまでの10年の軌跡

音楽活動を再開した当時はバンドでライブ活動をしていましたが、とある音楽スタジオのオーナーから、自前の音楽スタジオを作ることを勧められたことで興味を持つようになりました。

それ以来、毎年少しづつお金を貯金し不要になったたくさんの私物やギター機材を売却することで、ようやく音楽スタジオを作るという10年来の目的を叶えることができました。

10年の間に色々なことがありました。家庭では父親、仕事では経営者としての立場になり、アラフィフを目の前にして健康の問題も抱えるようになっていますが、今も音楽への熱意を失っていないことが何より良かった。熱意があればとりあえず前に進めます。

ちなみに、音楽活動を再開した10年前はYAMAHA QY-70という古いシーケンサーでデモを作ったり、地元の保育所や学校でライブもこなしていました。現在の自宅スタジオと比べるとシンプル極まりない機材でしたが、「今あるもので何とかする!」というハングリー精神は大切だし忘れないでおこうと思います。

音楽活動で一番楽しかったのは保育所や学校での演奏。アニメソングは自分も好きだし、また依頼を頂いたらイースとか軌跡の曲を演奏したいw pic.twitter.com/Y1L7okhYRa

— Taka (@Takayuki5478) May 13, 2024