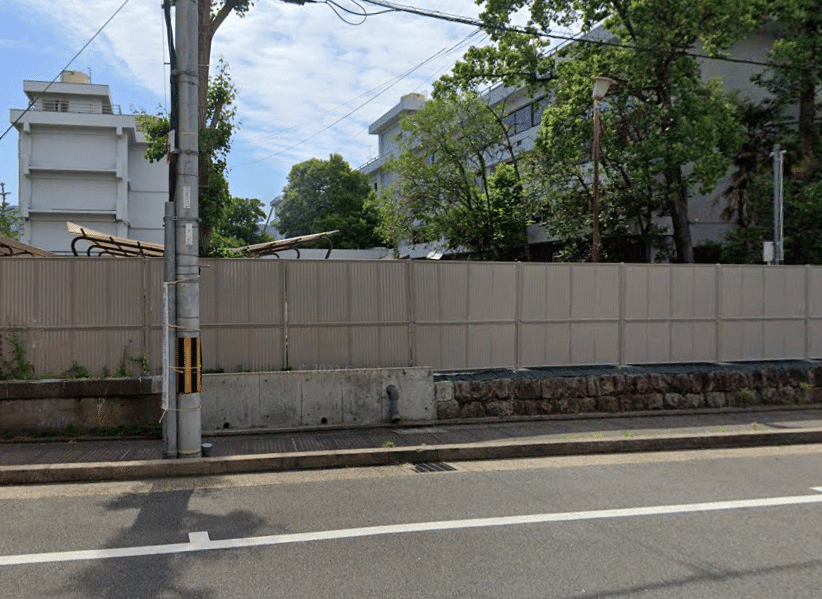

熊野寮南西側の石垣

・熊野寮の敷地は地上げされており石垣が南東にある。

・その昔、工場だった時代に通用門だったと思しき跡が二か所ある。

京都の地形

2023年の寮祭の企画にこんなのがあった。

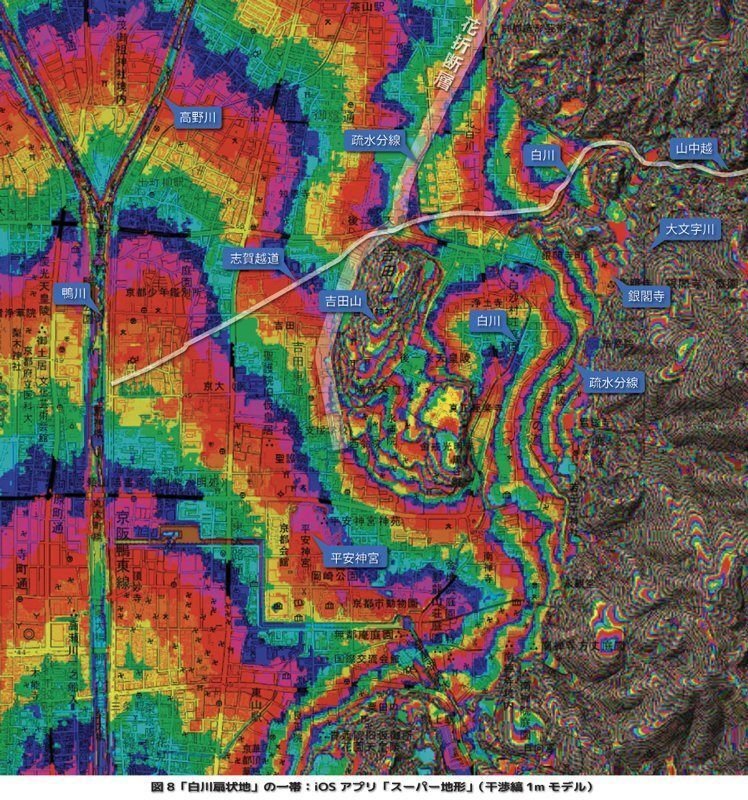

確かに京都盆地の地形は北東が高く、南西が低い。京都市高低崖会の梅林秀行@chang_umeさんがX(Twitter)に投稿されていたスーパー地形図からもわかる。

人口衛星の干渉SARといったレーダ技術によって、高さ1m単位の細かい等高線が得られる。熊野寮周辺をズームアップしよう。

青と水色の間、寮の東側に直線的でくっきりした高さの差分がある。寮東側の職員宿舎の敷地も含めて平坦になっている。踏水会と熊野寮の通りのあたりだ。ストリートビューで確認しよう。

確かに、石垣で地上げされているのがわかる。北は丸太町通り、西は京大職員宿舎のある熊野橋のかかる通りまで地上げされている。その昔、この敷地は工場だったことは以前述べた。大きい建物を建てるので、いずれかの時代に地上げされたのだろう。そういえば、北側の丸太町通りから自転車で寮敷地に入るとき、上りスロープの傾斜がついていた。

西側の謎コンクリ

この石垣、2か所ほど新しくコンクリで塗装されている。

昔何かあったっけ?グーグルストリートビューの過去記録を見てみよう。2009年から遡れるぞ。

私の在学時は、今のように軽いステンレスでなくブロック塀だった。2018年3月から2019年5月の間に塀が改修されたようだ。北側も南側も石垣が途切れており、凹んだ形状になっている。よーく見ると石垣ごとに年代が異なってる感じがあり、一番南側の竹屋町通りに面する箇所はかなり古そうだ。

工場敷地時代

立命館オーバレイマップから、飛行機部品工場日国工業のあった時代をを見てみると

東の通りに二か所、道路との接続箇所あったらしい。大正元年の鐘淵紡績上京工場地図にも記載されている。

北側の丸太町通りは北東に接続箇所が一つある。今でいうフットサルコート北、熊野神社バス停前だ。今でも開かずの門がある。航空写真も見てみよう。

画質が低くてわかりにくいが、東の通りと二か所つながっているように見えなくもない。ごちゃついて見えるのは舗装されてない道路だったのかな。

門と防犯

在学中の思い出になるが、寮食堂への食品搬送やごみ収集などで、業者の方の車両が週に数回出入りしていた。その際、寮生の自転車が多く通行の妨げにならないよう、その前日に自転車整理の時間を設けていた。そこそこ手間がかかっていた記憶があるが、これをしないと車両が入れない。

あるとき、寮生大会で門を増設して車両が入れるようにすればと議題を挙げた方がいらした。その際、他の寮生から、大昔に南の門を開通したら、窃盗など防犯上よろしくないことが起きたため、通用口を複数増やすのはしなくなったという反対意見が出た。それが、上記の南側のことだったのかな~と思うが、ストリートビューを見ると在学中すでに相当年季が入っているので、一概にここだったとは言えない。ただ、出入り口が複数あるのは便利なだけじゃないんだ、なるほどと思った記憶がある。それ以降、スーパーなどは確かに出入り口は一か所に限定されとるな、と思いながら配置を見る癖がついた。

まとめ

寮南東の石垣、そういえばあったなと思って京都の地形と比較してみた。広い範囲で地上げされたらしく、また工場のあった時代に門があった跡が確認できた。どの時代に地上げされたのか、今後改めて調べてみたい。

ブロック塀より軽いステンレスの塀になったことで、重厚感が薄れ、かつ同時期に樹木伐採も進んだのか、敷地全体が外から見えやすくなった。近年の、地域に開かれた交流のある寮らしさが外観にもにじみ出ていると感じた。現役の学生たちにはこれからもチャリを漕がずに進み、京都の地形を体で満喫していて欲しい。