開発輸入による食品加工コストダウンの仕方

【海外進出を検討する経営者の悩み】 ホルモン焼きチェーン店です。これまでセントラルキッチンでの肉の下処理・串打ちの後各店に配送しておりましたが、人手不足・諸物価高騰対策として海外からの開発輸入を検討しています。開発輸入の進め方と注意点について教えてください。

【質問に対するお答え】 日本でのサイズや規格、デザイン、用途等に合わせて商品を輸入するのが開発輸入で有効なコストダウン戦略です。しかし輸出国規制はもとより、国内関連法規や関税などに関する知識が十分でなく失敗するケースも少なくないといわれています。以下開発輸入の進め方について解説しますが、慎重な調査と意思決定により進めたいものです。

1.開発輸入って何?

開発輸入とは、先進国の企業が、発展途上国に資本や技術を供与して、輸入国の仕様に合うように開発して、その生産物を輸入することをいいます。日本企業が日本人の好みや生活様式に合った製品を発注し、海外で生産したものを日本に輸入することで、原材料や人件費のコストが軽減でき、日本人のニーズに合った製品を安く輸入することができますので、円安・インフレの今日にあっても、企業の有力な商品調達戦略の一つとなっています。

2.希少性・独自性等で消費者ニーズを掴む

まずは国内の消費者のニーズをしっかりと調査ことが大切です。自社の専門分野や得意分野を中心にニーズを探ります。そのようなニーズに合った商品を海外で探すことになりますが、ここで留意すべきことが、希少性・独自性・低価格等です。

日本でまだ流通していない商品、海外独自の加工食品、そして安さを訴求できる製品を中心に検討を進めます。しかし価格だけで訴求する商品は他社の参入障壁も低いので、継続したビジネスとできるかは?ですので、他のポイントと組み合わせた訴求策を探ります。

3.国内基準をクリアする

開発輸入においては発注者が、商品の規格・成分・製法・表示などを細かく決めていかなければなりません。このため商品自体のほかに輸出国の法律や基準を知っておく必要があります。商品によっては、日本への輸入が禁止もしくは規制されている場合や国内販売するうえで許可や承認等が必要になる場合があります。取り扱う商品が、輸入規制の対象品目に該当しないか事前に必ず確認します。例えば、輸出国で生産し販売するのは問題なくても、ただちに日本の規格基準に適合しないことが多々ありますので注意が必要です。

4.輸入に係る法規制は意外に複雑

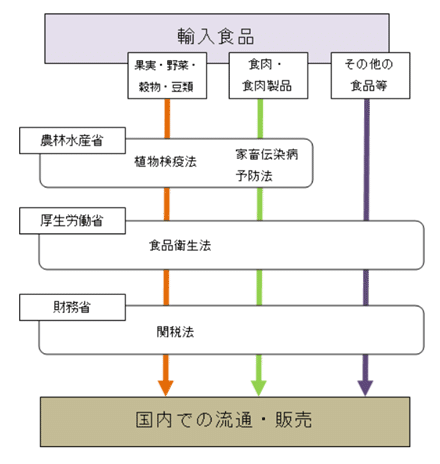

日本では、農林水産省、厚生労働省、そして財務省の3つの省庁が食品輸入に関わる、それぞれが異なる法律を所管しています。

まず農林水産省は「植物防疫法」と「家畜伝染病予防法」を所管しています。これらは、野菜、果物、食肉などの貨物が対象となっているもので、輸入時に持ち込まれる可能性のある病気や害虫から、国内の農作物や家畜などを守っています。さらに、あらゆる食品の衛生規制を行う厚生労働省の「食品衛生法」があり、最後に財務省の「関税法」にしたがって税関手続きが行われます。

関税法には、「関係法令がある場合、その法令への合格を税関に証明し、その確認を受けなければならない」という内容の条文があります。そのため、たとえば食肉を輸入する場合、農林水産省の家畜伝染病予防法と厚生労働省の食品衛生法で合格を得なければ、通関できない仕組みになっています。

このように3つの省庁による3重のチェック体制を構築することで、国として、輸入食品の安全確保に取り組んでいます。

日本の輸入食品に係る規制体系

出所:JNET-21「食品輸入の基本とポイント」

5.委託生産先の見つけ方

委託生産先を探す前に必要なことは、委託するのに適切な国を選ぶことです。そのためには以下に示すような情報が必要になります。また長期的に開発輸入を進めるには、各国のインフラについてもよく検討しておく必要があります。日本のように道路・鉄道、港湾・電気・インターネットが整備されておらず、日本に到着する前に品痛みが発生したり、日本到着までの長い時間がかかることもあります。また米国や中国、インドネシアのような大国ですと、州や地域情報も検討しなければなりません。

出所:各種資料より筆者作成

委託の見つけ方にはは国内調査、海外調査がありますが、まず国内調査についてまとめてみます。自社に合った方法で委託先を探りましょう。

出所:各種資料より筆者作成

6.輸入コスト計算と為替他

輸入コストを計算することは重要です。この作業をきちんとしなければコストダウンの目途が立ちません、価格は現地通貨やドルやユーロ建てですので、円に換算しなければなりません。一度決めた定価はすぐには変えられないので基本的には円安気味(高め)に設定しておきます。

輸入にかかる費用としては、一般的に「現地工場渡し商品原価」+「現地国内での諸経費」+「海上輸送費」+「銀行関係費用」+「輸入関税」+「輸入諸経費」+「税金」等があります。現地工場出し価格が安くても日本到着価格は左程安くないということはよくあることです。数量をコンテナ単位にまとめることや積載・輸送方法を変えることでメリットか出る場合もあります。

7.現地生産指導や検品およびサンプルチェックは必須

貿易クレームの80%は品質クレームで占められているといわれています。開発輸入において品質問題が発生した場合には、国内に比べて何倍から何十倍もの損失を負担することになりますし、信頼回復にも時間かかかります。開発輸入において輸入後検品して品質不良が判明しても、L/C決済では支払いをストップできません。その上輸入は1回当たりの輸入量がかなり大きなロットになることが通常であり、再送してもらうにしても大幅に納期が遅れてしまいます。希望の品質・規格の商品が、必要なときまでに輸入するには、生産指導・現地検品や輸入前のサンプルチェックが欠かせません。

いいなと思ったら応援しよう!