悪人の教えに逆らって旅、ウイグル

(今回からいったん途切れていた悪人の教えに逆らって旅シリーズを2週間ほどつづけ、その後に祈りシリーズに切り替えさせていただきます。)

(同シリーズの)前回、「メディアは時に、できるだけ多くの人に強く伝わるよう大きな声で、恐ろしい動画や写真をくり返し用いて表現することがあります。」と書きましたが、個人的にはウイグルに関する報道や記事はそれに入ります。

なんというか、情報としてフェアじゃない気がしています。ウイグル人が日本人に訴えかけるのはひとつの表現だと思えるのですが、日本人があるいはアメリカ人が日本人にウイグルのことを訴えかける時、そこにフェアさはきちんと保たれているのだろうか?と感じます。

一体誰のために、何のために、その表現をするのか。正義のためなのか、真実のためなのか、それとも別の打算的な何かのためのか・・

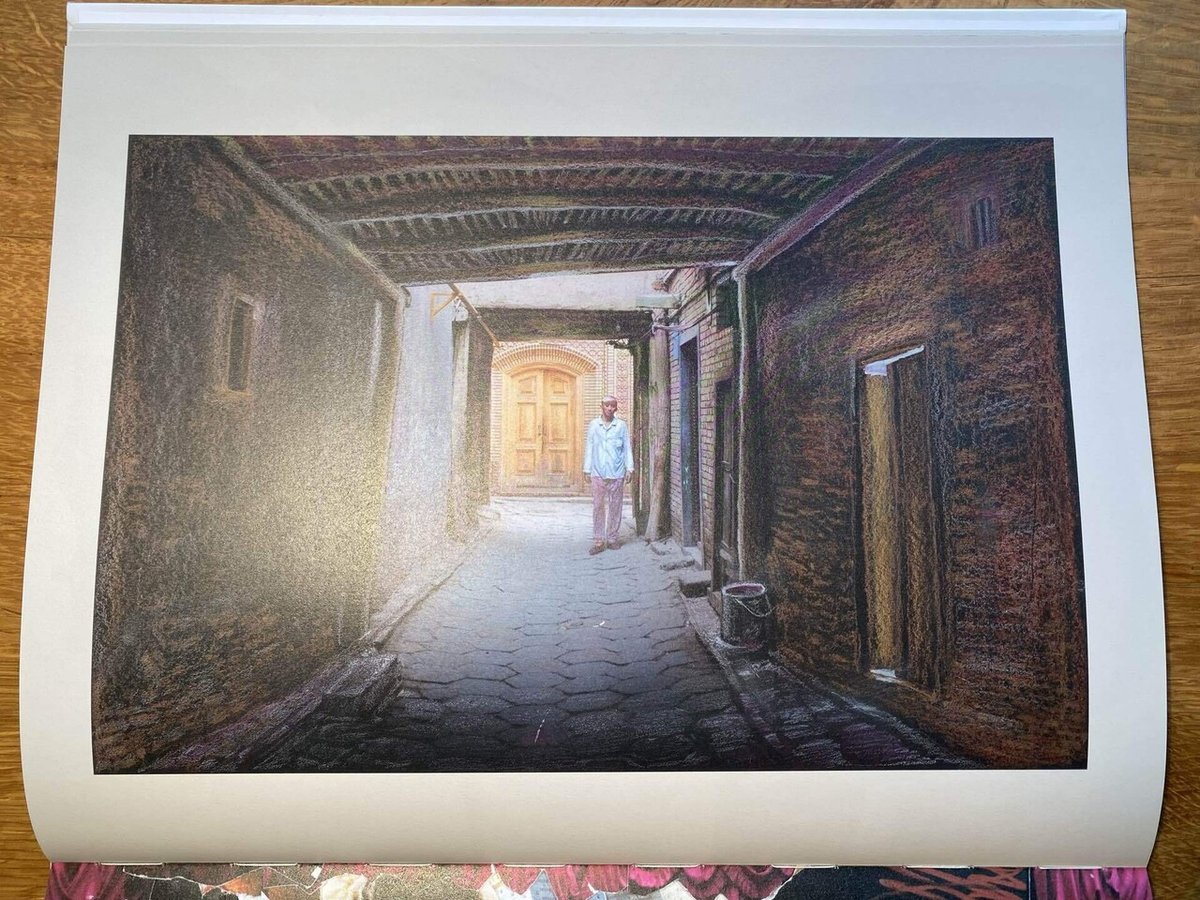

そんな中、ウイグルに関してフェアさの保たれていると感じる"Wild Pigeon" by Carolyn Drake

Carolyn Drakeは、僕の最も好きな写真家の一人です。

彼女は2007〜2013年にかけて新疆ウイグル自治区を度々訪れ、写真を撮りつづけました。

彼女はいろいろな人と接し話す中で、突然、通訳が「それは政治的な話だ」と言って政府の圧力を敬遠し仕事を放棄し立ち去り、言語でのコミュニケーションに限界を感じます。そして非言語でのコミュニケーションに可能性を見出します。

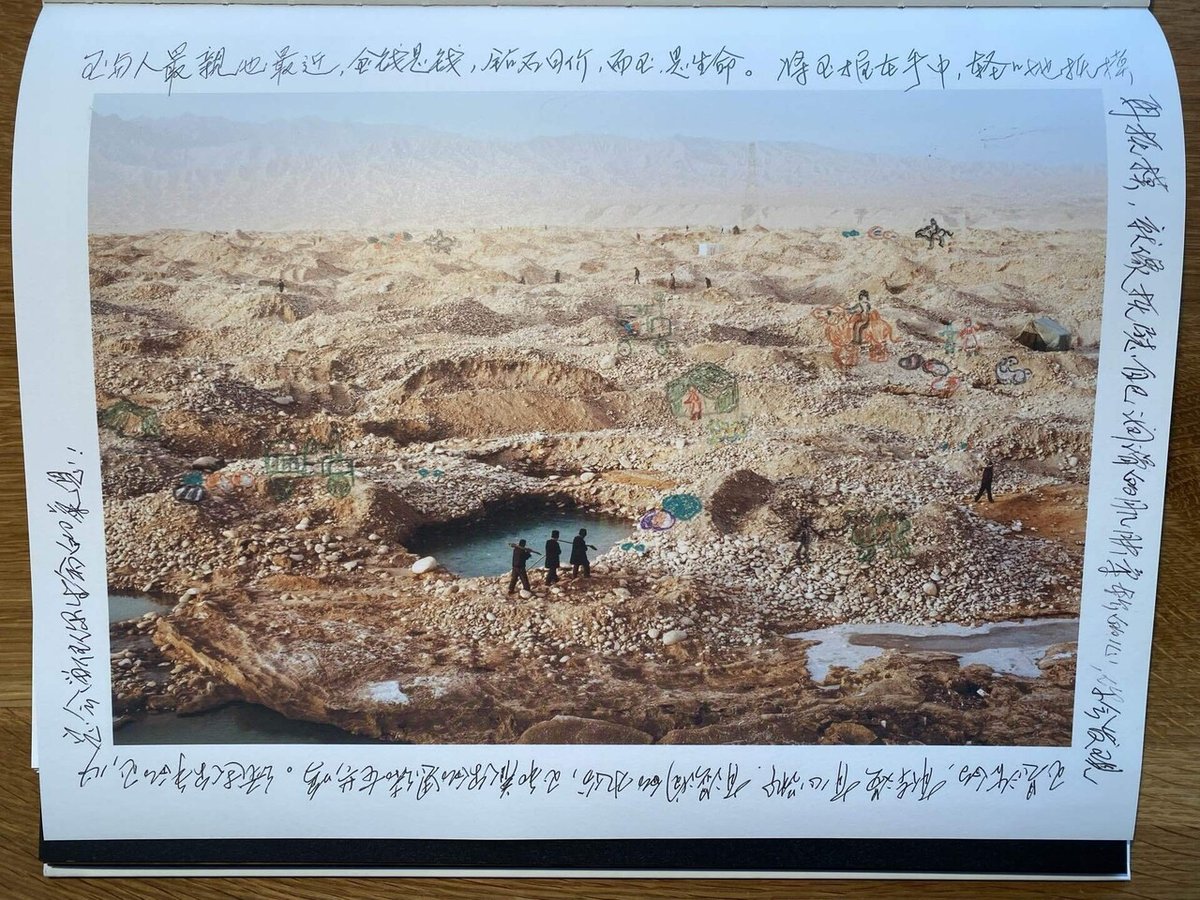

彼女は自身の写真を人々のところに持っていき、ドローイングしてもらったり、コラージュしてもらうのです。こちらでも同様の手法が用いられていましたね。

非言語でのコミュニケーション。それは解釈の自由の幅が広がりすぎるかもしれませんが、また表現の自由の幅が広がるのも事実です。

鍛冶屋は車輪の火花で彼女の写真の表面を焼き、ある女性は写真に刺繍をし、子どもたちは文字の練習をし、アーティストは写真をコラージュし、ヒスイ彫刻家は写真を加工しました。

一つひとつていねいな時間も労力もかかるゆっくりとしたコミュニケーション。優しくふんわりとドローイングされていたり、大胆に加工されていたりして、関わった人はしっかり感じ取り、じっくりと向き合って表現を上書きしたのだろうと感じます。

人々の日常から離れすぎた、政治的な情報はほしくありません。でも人々の日常に近い、その息遣いを感じるような情報は味わい深いです。ましてや、「ここ」ではない日常であればこそ。

(本のタイトルはNurmuhemmet Yasinの"Wild Pigeon"から来ているそうです)