逆境下で非認知能力を育めるか

□景色

逆境は幼い時期ほど、体内の複雑なストレス反応ネットワークの発達に強い影響を及ぼす。これから先の長い人生において何に備えるべきか、体に知らせる信号をつねに探しているからだ。幼い時期に慢性的なストレスを受けた子供は失望や怒りへの反応を抑えることに困難を覚えるようになる。

虐待やネグレクトなど子供時代の逆境項目(ACE)に多く当てはまる子に学校での問題行動が見られやすく、当てはまらない子に問題行動はほぼ見られない(ロバート.アンダ&ヴィンセント.フェリッティ)。

生まれて十二ヶ月以内に温かく気配りの行き届いた子育てを経験した子供は、親と強い結びつき(安定したアタッチメント)を形成する。これを得ると幼稚園の生活が良好になりやすく、得ないと支障をきたしやすい(アラン.スルーフ&バイロン.エグランドら)。

逆境に育つ子供たちに、やり抜く力(GRIT)、好奇心、自制心、楽観的なものの見方、誠実さと言った非認知能力を育むことはできるのだろうか。

□本

『私たちは子どもに何ができるのか —非認知能力を育み、格差に挑む』

ポール.タフ 英治出版 2017年

目次

1 逆境 2 戦略 3 スキル 4 ストレス 5 親 6 トラウマ(心的障害)

7 ネグレクト 8 幼児期の介入 9 アタッチメント(愛着) 10 家庭への介入

11 課程を超えて 12 学習のための積み木 13 規律 14 インセンティブ

15 モチベーション(動機づけ) 16 評価 17 メッセージ

18 マインドセット(心のありよう) 19 人間関係 20 学習指導 21 課題

22 ディーパー・ラーニング(より深い学習) 23 解決策

要約

成果を出しているプログラムがある。

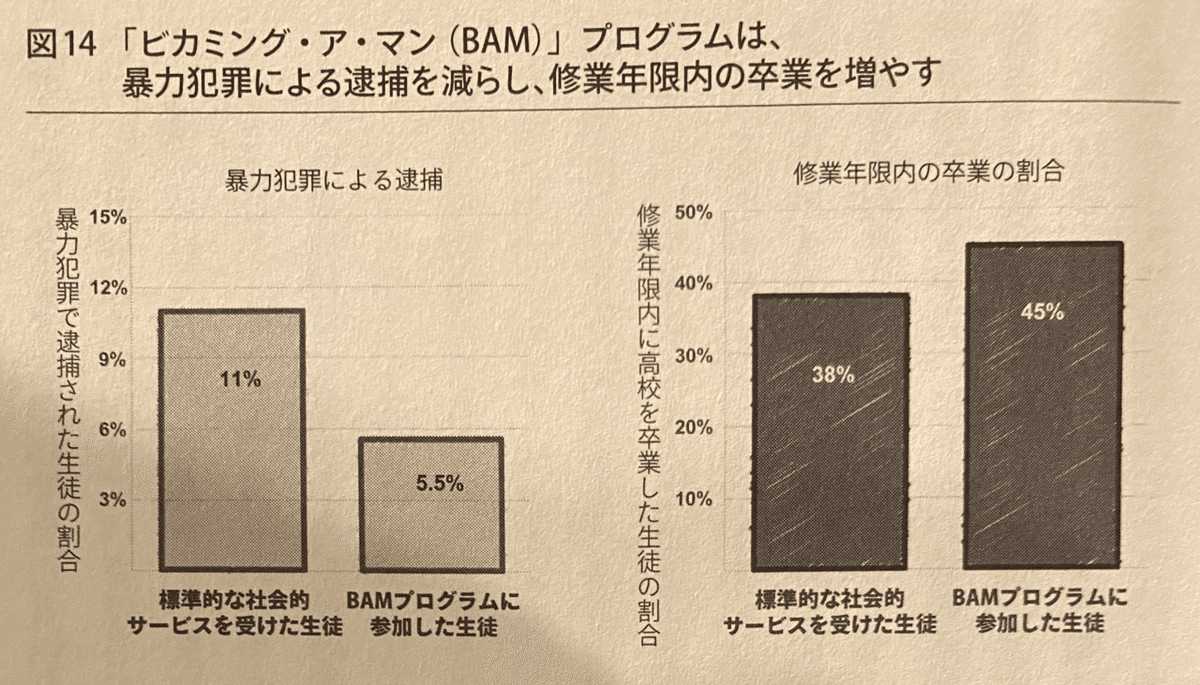

低所得地域の高校を対象とする、グループ討論やロール・プレイを用いて生徒が怒りを制御する方法を身につけることを目指すBAM。

生後六週めから五歳までを対象とする、低所得層の子供たちのために丸一日の預かりと幼稚園を提供している、アメリカ各地にある幼児教育センターネットワークのエデュケア。

私たちにできるのは環境要因を改善すること、つまり子供たちが日々接する大人の行動や態度を改善することである(五歳未満は家庭、以降は幼稚園や学校への介入が適当)。

「学習のための積み木」は理論上のモデルに過ぎないが、逆境下の子供たちをより理解し適切に対応するのに役立つ。

エドワード.デシとリチャード.ライアンは、人間は生まれながらの学習者で生まれつきの想像力と好奇心を持ち、「学習と発達を促進する行動を取るよう、内発的動機づけがなされている」という前提に立ち、内なる満足のためでなく何かべつの結果のために行動せざるを得ない時に「外発的動機づけ」が重要で、「自律性」「有能感」「関係性」の3つを促進する環境を教育者がつくり出せれば、生徒のモチベーションはぐっと上がるという。

子供たちが何より必要としているのは、自分が自立した存在であり成長していると感じられる環境、帰属意識の持てる環境で、できるだけ多くの時間を過ごすことである。

□ひとりごと

後日、音声公開予定