志望動機は『行きたい理由×活躍出来る理由』の掛け算 | 逆算的志望動機の作り方

こんにちは。ただの元人事です。

DMや質問箱に志望動機の質問が多数寄せられているので、採用側の目線を踏まえて解説していきます。

採用側を経験して気づいたことは、就活生の多くが志望動機を会社を『志望する理由』、要は会社に入りたい理由を伝えることと捉えがちです。

一方で採用側は純粋に『会社を志望するだけの学生』を採用したいとは考えません。採用の枠が存在する中で「会社を志望する学生」且つ「会社で活躍する確率が高い学生」を採用したいと考えています。

志望動機は会社を志望する理由では無い。志望動機とは『行きたい理由×活躍理由』の言語化と捉える。企業は入社したい学生を採用したい訳でなく『入社したい且つ活躍出来る』学生を採りたい。99%の学生が『行きたい理由』や『会社を褒め称える』事を志望動機と思っている。これでは人事を口説けない。

— ただの元人事@裏垢 (@aya_jinnji) November 23, 2019

志望動機は行きたい理由に加えて、活躍する理由を含めて採用側を口説くことが重要です。

ですので、この記事では以下の2つの要素に分けて作り方を解説していきます。

1, 志望動機の作り方

2, 活躍理由の作り方

上記2点を解説するにあたり、頭の片隅にでも志望動機は「感情の話」。活躍理由は「能力の話」。この2つのキーワードを覚えて読み進めて頂けると理解が深まると思います。

1,志望動機の作り方/志望動機は逆算的に作る

この章では、志望動機を効率良く作る逆算的なプロセスを以下の3要素で解説していきます。

1-1,志望動機の構成

1-2,志望動機は過去の経験からしか語れない

1-3,逆算的に結論を作る

1-1,志望動機の構成

最初に志望動機の構成について解説をします。志望動機は『3段落構成』をイメージすると分かり易いと思います。3段落構成とは以下の内容です。

1段落目:結論

2段落目:自分の経験

3段落目:共通点

構成を理解するにあたり以下の例文を見て下さい。

例題:なんで金融業界?

第1段落:結論

私が金融業界を志望するのは、自分そのものの価値でファンを作る仕事に魅力を感じた為です。これはスポーツインストラクターのアルバイト経験から考えました。

具体的に申し上げます。

第2段落:自分の経験

私は大学時代にスポーツインストラクターのアルバイトをしていました。

この経験を通じて学んだ事は自分の価値を通じてファンを作る楽しさです。

スポーツインストラクターの私の役割はお客様とお会いした時に、お客様の想定されるニーズや見えないニーズに対して、自分の学んだ知識や経験で提案をし、自分を信頼して頂く事。さらには自分のレッスンなどに参加してもらう事でフィットネスそのものを楽しんで頂き、お客様を自分のファンにする事です。

この、自分の価値を知ってもらい、時間を掛け信頼して頂き、お客様が自分のファンになるという経験は私の学生生活の中でも最も楽しいと思える経験でした。

第3段落:共通点

この経験から得られる楽しさは、金融業界の仕事も同じだと考えました。

金融業界も無形商材だからこそ、自分自身が商品であり、自身が知識や経験を身に付け、日々成長する事で、お客様の様々なニーズに応えられるようになると思います。そして、その積み重ねによりお客様と信頼関係を築く事や、お客様をファンにする事が仕事の楽しさだと考えています。

私はスポーツインストラクターのアルバイトを通じて、目に見えない「健康」を通じて、たくさんのファンを作って来ました。

今度は目に見えない「金融」に置き換えたとしても、たくさんのファンを作りながら仕事で活躍し、仕事を楽しめると考え金融業界を志望しました。

1-2,志望動機は過去の経験からしか語れない

前項の志望動機の構成を解説するにあたり、あなたは志望動機の『動機』という単語そのものを調べた事はありますか?

動機とは『人が心を決めたり、行動を起こしたりする直接の心的原因』になります。即ち『志望動機』とは『志望するに至った心的要因(感情要因)』です。なので、志望動機には『感情』が必要不可欠になることがポイントです。

志望動機における『感情』とは必ず自分の過去の実体験からしか語る事が出来ません。何故なら、過去経験を伴わない志望動機。「ただなんとなく〜〜をやりたい」という発想ベースの言葉には根拠が無く、誰でも言えてしまうからです。

よく就活を終えた先輩に志望動機のアドバイスをしてもらうと、「自分の過去から話せ」と言われると思います。実はこのアドバイスは正しく、さらに丁寧な言葉で表現をすると、

・志望動機とは自分が志望する動機(感情)の話。

・感情の発生は必ず自分の経験から話しなさい。

・何故なら自分の経験の無い話には根拠が無いから。

・根拠が無い話は誰にも信じてもらえない。

という形になります。

そして、この『感情』部分(例えば嬉しい/楽しい/悔しいなど)が過去経験にあるからこそ、その感情を社会に出た『未来』でも味わいたいと『熱望』する事が志望動機の『根っこ』になります。

分かり易く言い換えると、「今まで〜〜経験をしてきて嬉しかった。楽しかった。それを未来でも社会でも味わいたいな。それが出来るのってこの仕事ですよね。なぜなら〜〜部分に共通点があるから。だから仕事も楽しめる。辞める事なく楽しめる可能性が高いと思うんですよね」

と熱く語る事が志望動機の本質になります。

前項の例文に照らし合わせるなら、

結論部分:自分そのものの価値でファンを作る仕事に魅力を感じた。

過去経験:スポーツインストラクター経験で得た事は自分そのものの価値でファンを作る楽しさ。

共通点:これって金融業界の仕事も同じですよね?だから金融業界を志望している。この『自分ならではの物語/ストーリー』を作成する事が志望動機作りになります。

志望動機とは一貫性ある『物語/ストーリー』で無くてはならない。物語とは常に頭に鮮明な映像が浮かばなくてはいけない。内定の取れる志望動機とは鮮明な原体験から派生する長期的目標。それを達成する『手段』としての企業選びとなる。語るのは「将来こうなりたい。その手段として御社がある」の物語

— ただの元人事@裏垢 (@aya_jinnji) April 22, 2020

1-3.難しいのは『結論』作り。だからこそ逆算思考をしよう。

ここまで聞いて皆さんがこれから苦戦するのは『結論』作り。結論の『キーフレーズ』を作成する事に苦戦する可能性が高いと思います。

では、最も効率良く結論を作る手段は何かと言うと、偉大な先人のフレーズを『真似る/参考にする』のが一番効率が良いと私は考えます。

説明会は『知る』では無く『確認する』と捉えると差がつく。説明会前にワンキャリやみんしゅうで数年分の志望動機に目を通し何となくの傾向を予測。その傾向を説明会で確認『こんな事業だから〜な志望動機が多いのか』と理解する。そして当日中に大枠の志望動機を作る。翌日以降の作成は熱が下がる。

— ただの元人事@裏垢 (@aya_jinnji) March 8, 2020

今の時代はネット検索により多くの先輩たちの志望動機を見る事が出来ます。具体的にはワンキャリ等に登録をして志望動機を読み漁ることが重要です。

フレーズを『真似る/参考にする』上で、重要な2つの考え方は

1,先輩の志望動機を全て真似るのでは無い。

2,一つの事例では無く出来る限り多くの事例を見て自分なりに傾向を予測する。という考え方です。

全て真似してしまうと『あなたらしさ』が無くなってしまいます。また一つの事例だけを見る事はその会社にマッチした志望動機の『キーフレーズ』では無い場合もあります。

そして自分なりに予測した企業の志望動機の傾向とそのキーフレーズ。例文であれば『自分そのものの価値でファンを作る仕事に魅力』という一文に対して、逆算的に自分の過去を掘り下げる。

例えば、ワンキャリ等で情報を仕入れる中で「金融業界の結論って"自分の価値でファン作り"や"自分の成長を人に役立てたい"というフレーズが多いな」と傾向を把握し予測する。

上記の予測を踏まえて、「自分の過去の経験でそれと同じ経験が大学/高校/中学校とかでも無かったかな?」と過去の経験を切り取ってくる。

このようにあなたが志望する会社の情報を仕入れて、志望動機の傾向とそのキーフレーズを把握・予測し、あなたの経験から語れないか自己分析を重ねる。

自分で学習し、予測した『キーフレーズ』を起点として、それに近しい経験を自分の過去を遡りながら探す。

この逆算的な志望動機の作り方が私が考える中で最も効率良く、一貫性を保ったまま志望動機を作成できます。

2,活躍理由の作り方/活躍理由は業務理解が重要

繰り返しになりますが、面接で行きたい理由や入りたい理由ばかり伝えられても、活躍の想起がされないと内定は難しい場合があります。この対策としては以下の3点を意識して取り組みましょう。

2-1.業務は「やりたい」だけでなく「活躍理由」まで含めるとベター

2-2.活躍理由の事例

2-3,業務理解は受け身では得られない

それでは上記3項目を解説していきます。

2-1.業務は「やりたい」だけでなく「活躍理由」まで含めるとベター

面接で企業に"入りたい理由"ばかり伝えてくる学生が多いけど、『活躍理由』を証明しないと内定は出ない。活躍理由の証明は"業務で求められる能力"を、あなたの"経験"で再現出来るか表現できるか。要は業務が具体的に想像でき、経験を分かり易く言語化出来ていることが最低条件として求められる。

— ただの元人事@裏垢 (@aya_jinnji) February 11, 2020

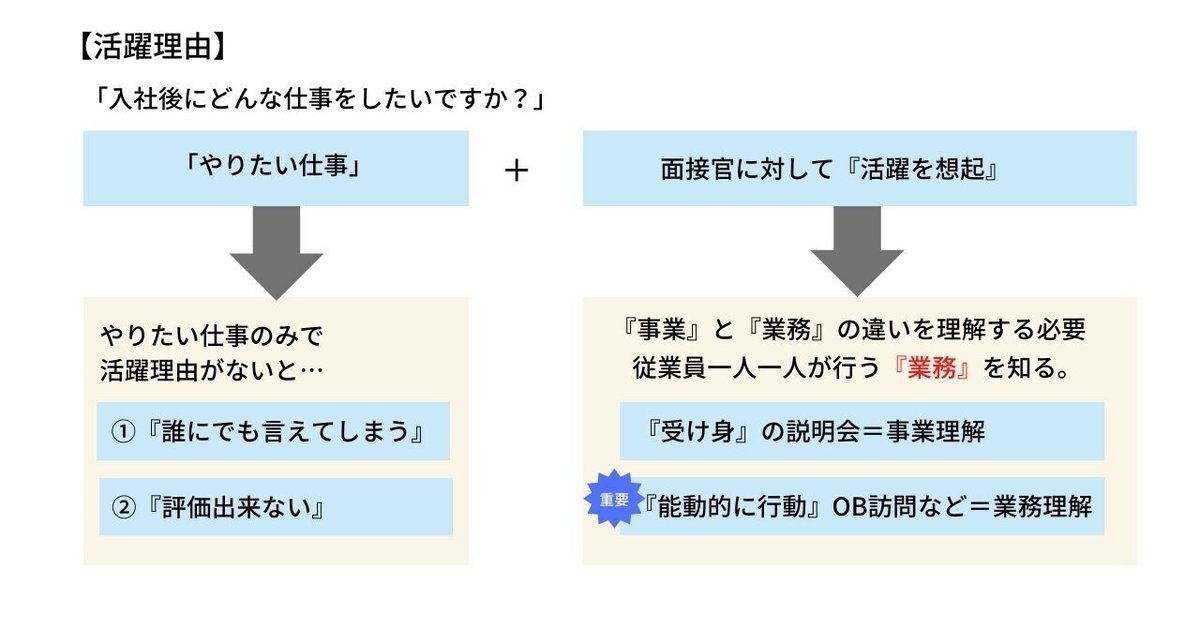

入社後の活躍する可能性。活躍理由を表現する場は一例だと「入社後にどんな仕事をしたいですか?」という質問時に語る事が出来ます。

ここでの重要な考えは「この仕事はやりたい!」で終わってはいけません。「この仕事をやりたいし、仕事を通じて活躍できる!」と自信を持って面接官に熱くぶつけて行く事が重要です。

これが一番最初に記載した、活躍理由は『能力の話』という話に繋がってきます。

私の面接官経験からほとんどの学生は「入社後にどんな仕事をしたいですか?」と質問をすると、素直に「やりたい仕事」を答えます。決して間違いでは無いのですが、これでは他の人と差を付けられません。

要は、やりたい仕事だけ伝えても、面接官に対して『活躍を想起』させる事が出来ないです。

2-2.活躍理由の事例

具体的に、活躍理由まで含めた事例を比較し確認していきましょう。

2-2-1,活躍理由が入っていない事例

まずは、私が金融機関で面接官をしていた時によく落としていた学生の答えの例です。

面接官「入社後にどんな仕事をしたいと考えていますか?」

「私は入社後に法人営業をしたいと考えています。理由は企業への融資に魅力を感じたからです。融資とは成長している企業にお金を融通する事により、その企業をさらに成長させる事が出来ます。一方でお金に困っている企業を助ける手段にもなるとお伺いしました。全ての金融商品の中で唯一、成長している企業を更に成長させる。プラスからプラスの側面だけでなく。お金に困る企業を助ける。マイナスをプラスにする可能性のある手段があるからこそ、融資に魅力を感じ、法人営業にチャレンジしたいと考えました。」

上記の文章はの特徴は2つあります。

1つ目は『誰にでも言えてしまう』という特徴です。

2つ目は『評価出来ない』という特徴です。

『融資のプロ』である銀行員に『融資とは?』をただ語るに留まっています。これを実際に銀行員が聞いても『そうだよね』しか思わないと思います。

この文章はただ『自分の業務理解度』を何となく伝えているだけで、自分の活躍を想起させる事は出来ていません。また面接官の求める『あなたらしさ』も垣間見る事が出来ません。

2-2-2,活躍理由が入っている事例

それでは次に活躍理由を含めた答えの例です。

「私は入社後に法人営業をしたいと考えています。理由は企業への融資に魅力を感じたからです。私はOB訪問で加藤さんという方から融資とは『結果』であってその『過程で信頼を築く』事が何よりも大事だとお伺いしました。例えばお客様が10億円で工場を建てる。銀行がその為に融資をするのは最後の結果の部分というお話をお伺いしました。大事なのはその融資までに、もしかしたら2年、3年も前からお客様に様々な提案を行い、少しずつ信頼を築き続けたからこそ、お客様が工場を建てるという事になった際、銀行が融資をさせて頂く。という結果に繋がったとお伺いしました。この話しをお伺いして、私自身のスポーツインストラクターのアルバイトも全く同じだと考えました。私のスポーツインストラクターの経験もお客様が「痩せた」や「筋肉が付いた」などは今思えばただの『結果』だと思いました。その『結果』を出す過程の中でお客様とコミュニケーションを行い、お客様に合わせたメニューを一緒に作成したり、お客様がジムに飽きないように私のレッスンに参加して頂いたりして、一緒にフィットネスを楽しむようにしてきました。その過程の中に私の知識や経験、人間性が少しずつ伝わり、信頼に結びついたからこそお客様と一緒に『結果』も出せたのだと思います。融資業務は『結果』を出す為に『過程で信頼を築く事』が最も大事だと思います。私自身もスポーツインストラクターの経験で『結果』の為に『過程で信頼を築く』事を楽しみ、成果を挙げてきたからこそ、必ず法人営業そのものに対しても仕事を楽しみ成果を挙げられると考えました。」

2つ目の例文の特徴は『融資』という業務を『融資にはどんな能力が求められるか?』まで分解しています。

そして自分の過去の経験から得た能力を『活かせます』まで伝えるようにしています。

2-3,業務理解は受け身では得られない

このような文章を作成する中で最も重要なものが『業務理解』になります。

志望動機の活躍理由を人事にイメージさせるには、『業務』理解をする必要がある。学生は会社の『事業』理解止まりになる場合が多い。会社に貢献する手段は業務。「従業員がどんな業務を日々しているか?その仕事に求められる要素は何か?」まで分解。その要素を自己経験でどう表現出来るか?」が大事

— ただの元人事@裏垢 (@aya_jinnji) November 24, 2019

そもそもあなたは『事業』と『業務』の違いを理解しているでしょうか。

事業とはその会社が会社単位で行う仕事です。業務とはもっとミクロ。その会社の従業員一人一人が行っている仕事の単位です。

学生が社会人になり会社に貢献しようと思った際には事業では無く『業務』を手段に貢献をします。その為、学生は入社後に携わる業務を理解し、『どうやってその業務を手段に貢献出来るか』を伝えなくてはいけません。

即ち『活躍出来る理由』とは1,自分が入社後にどんな業務に携わり。2,その業務には何が求められるか?を分解し。3,求められる能力は自分の経験から語れないか?逆算する。4,そして作り上げた文章を面接官に熱く語り、活躍を想起させる。

上記4点が必要になってくると考えています。

ここで、業務とは説明会のみでは知る事が難しい場合が多いです。何故なら、説明会とは会社全体として行っている『事業』を説明する場である可能性が高い為です。

就活は『業務理解』がキモ。業務をイメージして自己PRの強みやガクチカで話す内容、活躍理由等を「逆算的」に言語化していく。企業の説明会では事業理解やカルチャーを聞けるけど一番重要な業務の話はなかなか出てこない。OB訪問や座談会で具体的に社員の経験を深堀り業務を頭で映像化することが大切。

— ただの元人事@裏垢 (@aya_jinnji) March 5, 2020

従業員一人一人が行う『業務』を知る。業務を理解し、その業務に『何が求められるか』という情報を得る為には『受け身』の説明会では無く『能動的に行動する』必要のあるOB訪問などで一人の従業員から聞く必要があります。

業務とは細かく分類され、一人の従業員単位で行うからです。その為、時間や機会があるのであれば必ずOB訪問などを行い、事業では無く、その従業員が携わる『業務』をしっかり聞く様にして下さい。

最後に

志望動機とは『行きたい理由』×『活躍出来る理由』の掛け算です。志望動機は「感情の話」。活躍理由は「能力の話」。

今一度、自分の志望動機を見直してみて下さい。行きたい理由だけになってませんか?

企業とは『会社を志望する学生』を採用したいとは考えません。『会社を志望する学生』且つ『会社で活躍する確率が高い学生』を採用したいと考えています。

この記事をきっかけに『活躍出来る理由』。自分が入社後に『どんな業務に携わり』『その業務には何が求められるか?』『求められる能力は自分の経験から語れないか?』まで視野を広げ、本番の面接までに会社に貢献出来る『期待感』を面接官に持たせるように意識して下さい。

その意識の差があなたの内定への確率を高めてくれると私は確信しています。

あわせて読みたいインスタ投稿

志望動機は「行きたい理由 x 活躍できる理由」の掛け算です。

行きたい!だけではただの"ファン"。会社は商品や企業のファンを採用したいわけではない。逆に活躍できるだけでは"想い"を持って働けない。

具体的に教えてくださいとコメントもらうことが多いので、私が以前アドバイスして実際に内定した学生のES文面をもとに作った投稿を一読してください。

(↑タップして一読してみてね)