体感 差別 不安 その2

文字数:3755字

まえがき

「その1」では、自省の場面をつづったのですが、まだまだあんなものではありません。深く反省しなければいけない場面が数多くあるのです。それらについては「その3」や「その4」が生まれれば、書いて自分の情けなさを告白することになるでしょう。

今記事「その2」ではイギリスで(文字通り)体感した差別に関する記事をしたためるつもりです。

表紙の画像は、私が2005年に大学生を引率したときに、一人の時間にカンタベリー物語で有名なCanterbury Cathedral訪問時に通りをふさぐようにして風船がたくさん積まれていたのを、記念に撮ったものです。大したことはないのですが、町全体が何となくお祭り騒ぎの様相だったことを記憶するのにいいのでは・・・と思ってシャッターを切りました。

1. 教え子の警告

私がイギリスに大学生を引率する数週間前に、社会人になっている卒業生が後輩と一緒に家に訪ねてきてくれた。

彼女らは中学生時代に私が企画して学校のプログラムとして実施していたホームステイプログラムに参加してくれた。その時は70数名が応募したので50人くらいに絞り込むために、不本意ながら英語の試験をしてふるいにかけることをしてしまった。

家に来てくれた時は、一人は関西方面の大学で教鞭を執っていた。彼女らが行ったホームステイエリアはデンバーである。すぐ隣はマラソンで有名な高橋尚子さんが高地トレーニングをしていたエリアだ。旭化成の長距離チームもその近くを走っていたと聞いたことがある。

そんな思い出話をしているときに、私が大学生をロンドン近郊に引率して行くと話したのだ。それを聞いたとたんに、かの大学教員が私に興奮して髪を振り乱してーーというのは大げさかもしれないがーー私にこんな話をしてくれた。

彼女が一人でロンドン旅行をした時の話だ。「一人旅」をするとはさすが私の教え子だ、などとちょっかいをかけながら耳を傾けた。

「先生、ロンドンに行くなら、Fortnum and Masonには絶対に行かない方がいいですよ。私はひどい目にあったんですから」

「どうしたんですか、先輩」

私が勤務していた中高の生徒は、あまり「先輩」とは言わないと思っていたが、そういう呼び方をする生徒もいることを初めて知った気がした。

「私が、その百貨店でお茶をしようと思ったんですよ。それでそこの中2階の席についていたんですよ。それで注文をしようと思ってメニューを手に入れようとして店の人に声をかけようとしたんですよ。でも、全然無視されてむかつきました。私のそばを通るのに、全く目を合わせる風でもなく そこにまるで私がいないみたいな態度だったんです。

「あなたのことだから、きっと文句を言ったんでしょ?」

「そりゃそうですよ。私はお客さんですよ。食い逃げするつもりなんかないんですよ。あんな無視のされ方は、本当に腹が立ちましたよ。」

しばらくの間、彼女は私がその店員ででもあるかのように、その時のことを思い出して私にぶちまけた。

「だから、先生、絶対にあんな百貨店になんか行っちゃだめですよ」

2. そうは言っても・・・ね

私はそのFortnum & Masonには行くつもりでいたのだ。しかも、その百貨店でお茶をしたかったのだ。

卒業生の話を聞くと、余計に行きたくなってきた。確かめないわけにはいかない気持ちになってきたのだ。彼女には、わかった、わかった、いかないようにしようかな、とウソをついて終わりにした。

すでに2000年度2001年に同じように学生(ちなみに・・・学生というときは大学生や短大生、生徒というときは中高生のことを指す。最近は大学生でも生徒という表現をしたり、中高生でも学生という表現をする学者やコメンテイター、マスコミの方々が多くいるので、念のため書いてみた)を引率してロンドン近郊のホームステイプログラムを経験してもらった。参加するだけで3単位か4単位(忘れたのだが)もらえるとあって、みんなウキウキだ。勿論英語を使わないといけないし、イギリス文化・文学等を自然に学べる特典付きだ。

そういうわけで、2005年の引率ではそれまで行けなかった場所を一人で動き回ることにしていた。その中に密かにFortnum & Masonが大候補としていた。

朝ホームステイエリアからロンドンに移動する。目的地はとりあえずPiccadilly Cirsus(ピカデリーサーカス)だ。その日は一日学生は自由行動だ。これは毎回なかなか人気があった。大学生だからこれをプログラムに入れたのだ。

実はその前日にロンドンの中心部でテロ騒ぎがあったのだ。どうするか迷ったのだが、そんな時こそ警備がしっかりできているという楽観的な気持ちから、この自由行動は当初計画通りに実施することにしたのだ。

帰りの再集合は16時ということにした。最初の年は実は皆がちゃんと集合してくれるか心配だったが、杞憂に終わった。16時前にはすべての学生が戻っていた。これに気をよくして毎回の自由行動を楽しんだ。

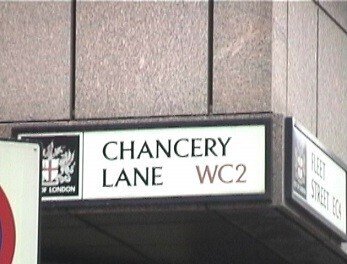

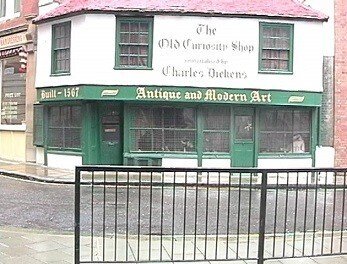

「ロンドン文学漫歩」と称して、ディケンズ作品に出てくるChancery Lane(チャンセリーレイン)を歩く。裁判所やThe Old Curiosity Shop(骨董店)などを小説を思い出しながらその時代の体感をする。

道に迷うのは割と簡単だ

(1852年3月~翌年9月まで20回の分冊)

で自然発火で燃えたという話題を提供している。実物だ。

おっと、また話が別方面に飛びまくってしまった。

私は最初は学生に連れられて(仕方なく)蝋人形館に行ったのだが、するりと姿を消して一人旅となった。

午後はいよいよFortnum and Masonだ。集合場所が近いからだ。

立派な百貨店で気品がある。入るとグリーンで色づけられて貴族的だ。卒業生が話してくれた中2階のラウンジが目に入る。いかにもアフタヌーンティーするにはいいかもしれない。観光客がひしめいていた。一つ席が空いていたが、どうせならこの百貨店のレストランで一人お茶をしたいと思った。

広いレストランの真ん中付近に、でかいアフタヌーンティーにぴったりの塔が聳え立っていた。部屋全体がアメリカのホワイトハウスのブルールームのように全体が同じ色調で落ち着いていた。やはり貴族的だ。上品だ。気品まみれだ。

3. 私はその塔の近くに陣取った。

そばを店員さんが歩き回る。あちこちの注文を取っているのだ。私のそばを通るときに手を挙げて声をかけてみた。卒業生を思い出した。その怒りの顔を思い出した。心配するな。その怒りを収めてみせる。そんな意気込みを持って臨まないといけない雰囲気に徐々に気が付き始めた。

何度声をかけても私の目を見るものなどいないのだ。私のそばを通った時に、その店員さんの目の前に手を挙げ、声をかけ続けるのだ。それなのに、誰一人ほんの一瞬たりとも私を見る者はいないのだ。

太った黒人の女性店員が来た。彼女は私の声に反応してくれた。

「ごめんなさいね。私は注文を取る係じゃないのよ。さっきから気になっていたんだけど、誰も注文を取ってくれないんでしょ? 困ったわねぇ」

そして彼女はそれまでの30分ほどで初めて私の目の前にメニューを置いてくれた。

それから皿に30分がむなしく過ぎていくことになろうとは、私はまだ気づいていなかったのだ。

結局約1時間というもの、私の時間は何の収穫もないまま過ぎてしまったのである。

とうとう私はその席から立ちあがった。そしてレストランを出た。出ると、そこに一人の極めて上品な優しそうな眼をした女性がいた。当時私は還暦前だったのだが、たぶんほぼ同じ年頃だと思う。

私が少しがっかりと、もしかしたら憤然として出てきたのかもしれない。私を目で追って、何か言いたそうにしていた。

「相当前に入ったんですけどね、店員さんが誰も私の声が聞こえないふりをして、結局時間だけが無駄に過ぎたので出てきました」

私は自嘲気味な笑顔でその女性に話した。

「そうなの、お気の毒にね。どうしたのかしらね」

この女性にあった時間のおかげで、私はこの百貨店が嫌いにならなくて帰ることができた。

帰るとき、もう一度中2階のラウンジを見てみた。少し開いていたので、アフタヌーンティーをそこですることができた。今度は無視する店員さんは一人もいなかった。

チャンスがあれば、もう一度あの5階のレストランに挑戦してみたいと思っていたが、それ以降イギリスには行っていない。結局アメリカ大陸に舞い戻ってしまった。そこでは、あのレストランのような嫌な経験をしたことがない。

そんなに嫌な気分をしたのに、私はFortnum & Masonのネクタイを紳士服売り場で購入した。自分への土産だ。そんな土産が200本を超えている。このネクタイは高価だったが、一番安いのはアメリカで買った1000円程度のものだ。

どちらのネクタイも同じような気分でつけて外出する。