本来の機能を発揮させる『足づくりのための徒手療法』

こんにちは、だいじろう(@idoco_daijiro)です!

前々回は『インソールを作成するための評価』について、前回は『具体的なインソールの作成法』についてご紹介していきました。

いかがだったでしょうか?

分からない点などがあれば、購読者専用オープンチャットでご質問ください!

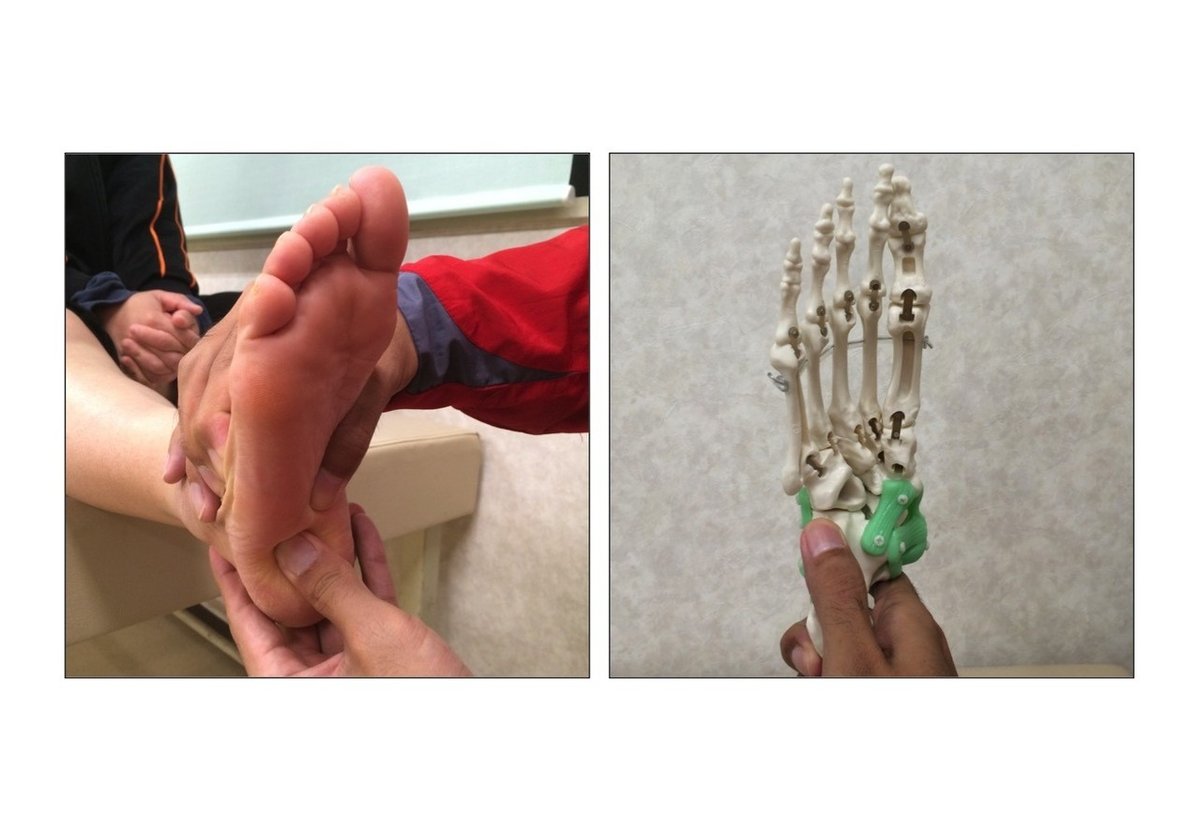

実際の臨床では、インソールを作成する前に『足づくり』を行います。

徒手療法やエクササイズで足部機能を改善させていき、それだけでは不足している部分に対してインソールで対応するという流れですね。

ですので、順番が前後しますが、今回は『足づくりのための徒手療法』について解説していきたいと思います。

私が実際に臨床で活用している『足づくりのための徒手療法』を18の行程に分けて解説しています!

以下に解説する一連の流れは『触察/ハンドリング』がベースとなります。

足を触ることに苦手意識がある方は、まず機能解剖をイメージしながら足を触りまくることから始めてみてくださいね!

では、実際の『足づくりのための徒手療法』について解説していきます!

▶ 内側縦アーチに対するアプローチ

① 舟状骨モビリティ

一方の手で踵骨を把持・固定し、母指にて載距突起を下方から支持します。

もう一方の手で舟状骨を把持し、回内・底屈の可動性を促します。

② 内側楔状骨モビリティ

一方の手で舟状骨を把持・固定し、母指にて舟状骨内側を下方から支持します。

もう一方の手で内側楔状骨を把持し、回内・底屈の可動性を促します。

③ 第1中足骨モビリティ

一方の手で内側楔状骨を把持・固定し、母指にて内側楔状骨を下方から支持します。

もう一方の手で第1中足骨底を把持し、回内・底屈の可動性を促します。

④ 内側列モビリティ

一方の手で踵骨を把持・固定し、母指にて舟状骨内側・内側楔状骨を下方から支持します。

もう一方の手で舟状骨・内側楔状骨・第1中足骨を把持し、回内・底屈の可動性を促します。

その後、内側縦アーチを十分に作り、軸圧・振動刺激を加え、固有感覚を促通します。

▶ 外側縦アーチに対するアプローチ

⑤ 立方骨モビリティ

一方の手で踵骨を把持・固定し、母指にて踵骨前外側を支持します。

もう一方の手で立方骨を把持し、回外・底屈の可動性を促します。

⑥ 第5中足骨モビリティ

一方の手で立方骨を把持・固定し、母指にて立方骨内側を支持します。

もう一方の手で第5中足骨底を把持し、回外・底屈の可動性を促します。

⑦ 外側列モビリティ

一方の手で踵骨を把持・固定し、母指にて踵骨前外側・立方骨内側を下方から支持します。

もう一方の手で立方骨・第5中足骨を把持し、回外・底屈の可動性を促します。

その後、外側縦アーチを十分に作り、軸圧・振動刺激を加え、固有感覚を促通します。

ここまでが無料で読める内容となります。

以下では「本来の機能を発揮させる『足づくりのための徒手療法』」について詳しく解説していきます。

詳しく知りたい方はぜひ"実践!ゼロから学べる足の臨床"マガジンの購読をお願いします!

ここから先は

実践!ゼロから学べる足の臨床

本noteマガジンはベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)5名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供…

セラピスト・トレーナー・インストラクターに役立つ情報をアウトプットしていきます!サポートいただけると養分になってアウトプットの質・量が倍増するかも!?