【お金の勉強】会社員の給料ってどうやって計算されている?

おはようございます!

初投稿の後に何を書こうか悩んだのですが、今僕は会社の経理も兼用でしているので「給料計算」の仕方を書いていこうとおもいます!

会社員であるそこのあなた。

自分の給料はどうやって計算されているのか知っていますか?

この計算を覚えることで、給料明細書の見方もわかりますよ!

1.【手取り(差引支給額)までの計算式】

<計算式>

総支給金額 - 控除合計額 = 手取り(差引支給額)

式はこんな簡単なんですが、みなさんは【控除合計額】の

・健康保険の計算

・厚生年金の計算

・雇用保険の計算

・労災保険の計算

・介護保険の計算(40歳以上64歳まで)

がいまいちわからないと思います。

次から解説していこうと思います!

2.健康保険・厚生年金保険料の計算

<結論>

1.【報酬月額】の欄に自分の【総支給額】を当てはめる

コチラを見ながら【健康保険・厚生年金保険の保険料額表】

↓

2.右にずらして”40歳未満”の人は【該当しない場合】”40歳以上64歳未満”の人は【該当する場合】の金額が【健康保険料】の支払金額 ※折半額

↓

3.【健康保険】の右隣りが【厚生年金保険料】の支払金額 ※折半額

【例】東京都の会社に勤務する報酬月額25万円の人の場合(令和3年3月分,4月納付〜)

厚生年金保険料=標準報酬月額(26万円)×保険料率(18.300%)

健康保険料=標準報酬月額(26万円)×保険料率(9.84%)

介護保険料(40~64歳の人の健康保険料に上乗せ)=標準報酬月額(26万円)×保険料率(1.80%)

まずは、【自分の総支給額】を見てください。

次に、総支給額を【健康保険・厚生年金保険の保険料額表】の

【報酬月額】に当てはめてください。

【報酬月額】の左横にある【標準報酬】の【月額】の金額は

【社会保険料を計算しやすくするために設定されている金額】

なので、この【標準報酬】の【月額】の金額を使って

【健康保険料】や【厚生年金保険料】の支払い金額を決めます。

・厚生年金保険料=標準報酬月額(26万円)×保険料率(18.300%)

・健康保険料=標準報酬月額(26万円)×保険料率(9.84%)

・介護保険料(40~64歳の人の健康保険料に上乗せ)=標準報酬月額(26万円)×保険料率(1.80%)

話を戻しますが、自分の【報酬月額】の欄のまま、右に行き、

40歳未満の人は

【介護保険第2号被保険者に該当しない場合】の折半額の金額

40歳以上64歳未満の人は

【介護保険第2号被保険者に該当する場合】の折半額の金額

※”健康保険”と”厚生年金”いずれも会社との折半です。

(意外と知られていないんですよね・・・(笑))

ちなみに、第1号は65歳以上の人のことをいいます

そのまま、右の金額にいけば

【厚生年金保険料】の支払金額がわかります。

※ここも【折半額】を見てください。

3.雇用保険料の計算

<結論>※一般の事業の場合

総支給額 × 雇用保険率(9/1000) = 雇用保険額(3/1000が自己負担額 6/1000が事業主負担額)

雇用保険の料率は事業の種別により異なります。

雇用保険料率を決定する事業は次の3つです。

・一般の事業(農林水産、清酒製造、建設以外)

・農林水産、清酒製造の事業

・建設の事業

一般の事業は、記載の3つの事業に比べて保険料率が低く設定されています。

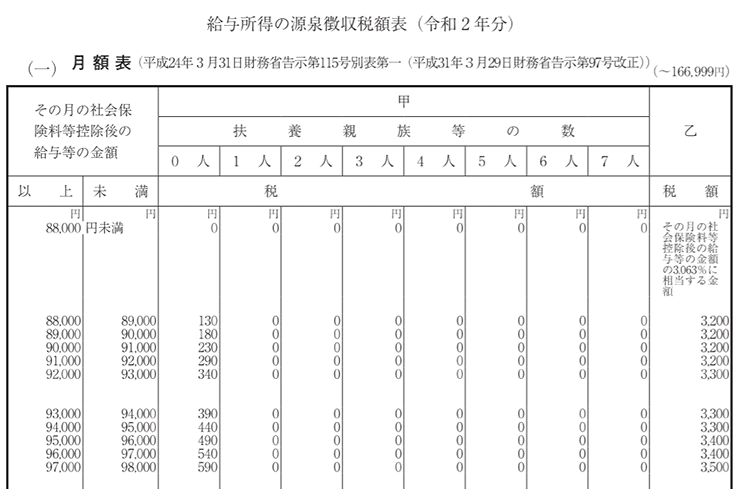

4.所得税料の計算

<結論>

総支給額 - 社会保険料の合計金額 = 源泉所得税

会社員の場合は、所得税の金額は表を見ればすぐにわかります。

※所得税と源泉所得税は少し違うのですが割愛します・・・

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf (給与所得の源泉徴収税額表(月額表))

扶養の人数によって、甲の人数の欄を見ることが変わるのですが、

例えば、扶養家族等が1人の場合で社会保険料を引いた金額が30万円の場合・・・

とのように、毎月所得税を引かれるのは、¥6740-ということになります。

一度、自分の給与明細表を見て確認してみてください。

5.住民税の計算

<結論>

年末調整で住民税の金額が決まる → 会社に【住民税の決定通知書】が届く → 毎年6月から天引きされる ※新入社員は翌5月まで住民税は引かれない → なので、税金額は役場が計算するので割愛する

※計算方法は別記事にて書いていきます

とまあ簡単に書いていきましたが、

ざっとこんな感じです!

みなさんが困っているお金の正しい知識やビジネスの事などを発信していきます!!

よろしくお願いします!!

tsuneo