その人の境遇なんて分かりゃしない。それと歩み寄り。|「あ、共感とかじゃなくて。」展

マティス展に行って以来、しばらく美術展に行ってなかった。

写真から美術の方に流れたもので、絵画鑑賞がメイン、彫刻やインスタレーションまで手を伸ばせていなかった。

ある日、ポートレートのロケ地を探そうとGoogleマップでお散歩していると、東京都現代美術館が目に留まった。

現代アートの文脈にまだ触れられてないから分らんな~なんて思っていたらタイトルに一本釣りされてしまった。

「あ、共感とかじゃなくて。」

なるほど。

某Xや某Iで共感の波に乗り切れず、戦略的な運用方法を模索したところ投稿のハードル爆上がりして停滞してしまった私にはもってこいじゃないか。

私の足は清澄白河へと進んでいた。

ポートレートの写真展が同じ日にやっていることなんてすっかり忘れて。

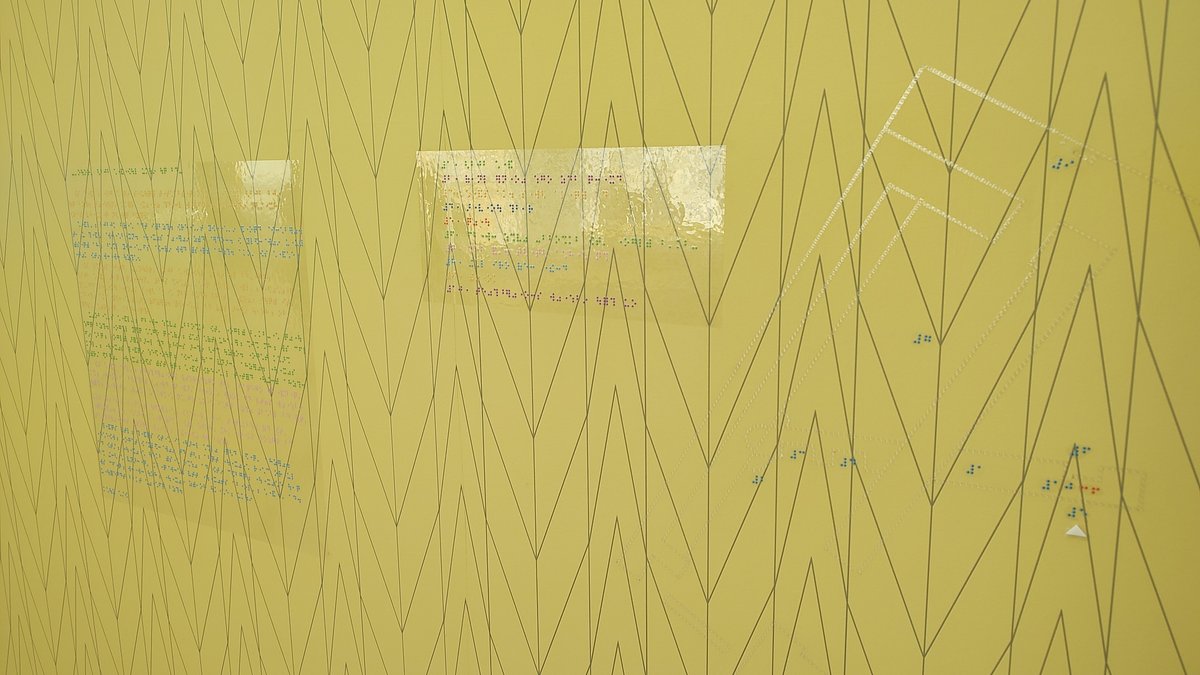

展示風景

写真・動画撮影OKでしたので、いくつか撮影。

ここでは、「気になるから行ってみよう」と思ってもらえるよう、展示物の内容そのものについては情報を落とします。

「よく分からない」

全体を通して見て、私の感想は「よく分からない」。

でも現代アートの作品ならそうなるだろう…と思うところ、ちょっとズレている感覚に襲われる。

なぜなら、どれもこれも何かしらのメタファーを含んでいて、それは現実に即したものだったから。

言うなれば「分かるようなヒントは存在するのだから分かるでしょ」という問いかけをされているのに、理解できないもどかしさ。

なぜ分からないのか、分からない。

しかし1つの、展示と呼んでいいのかも分からないものが私の目に入った。

点字の展示

つまらんことを言いましたが、これが今回の鍵になってくれた。

何があるかというと、カラフルな点字の展示。

点字が誰のためにあるかといえば、視覚にハンディキャップを持つ方。

つまり色の情報は不要なはず。

私は点字を読めないので、もしかしたらカラフルになってますよと書かれているかもと思いつつ、確かめようがない。

色が必要ない方のためのツールがカラフルに描かれる。

私はこれを「余計なお世話」であり「(いわゆる)健常者のための展示」なのだと捉えた。

しかしこれは(いわゆる)健常者の目線での感想。

点字のユーザー視点からだと「点字は必要だけど」「よく分からない」にならないか?という考えに至った。

あらためて展示を振り返る

入って一番最初の展示、有川滋男「(再)(再)解釈」。

4つの企業ブースが並んでおり、各企業の仕事内容に関する映像が流れており、ブース内には関係するアイテムが展示されているというもの。

しかし映像の内容は全く不可解で、彼らが何をやっているのか分からない。

ここで真っ先に考えたのが「彼らの仕事を、自分が理解できる解釈に落とし込む」こと。

それは相手に歩み寄ることであり、同時に「自分はこの状況を理解できるはずだ」という驕りでもあると気づかされた。

言うなれば「点字が読めないのに点字を読もうとしている」上述の私のような状況。

しかし展示の紹介にはこう書かれている。

「ここに登場している人たちは、でたらめな行動をしているわけではありません。撮影されたそれぞれの国や地域(会社名にヒントがあります)に暮らす人が出演し、その土地にの歴史にも触れています。」

映像の中の彼らには、彼らなりの行動原理が存在し、彼らとしての目的をもって行動している。

しかし深く考察しようにも、現実世界とのズレがあってたどり着かない。

ヒントとされている会社名もピンとこない。

だから得られる情報だけで、自分が納得いく結論を出して「理解したつもり」になろうとする。

「ネガディブ・ケイパビリティ」。

展示室の一角にも本が置かれていた。

答えの出ない事態に対して、答えを急ぐ姿勢を疑うというメッセージは一つあった。

その人の境遇なんて分かりゃしない。それと歩み寄り。

タイトル回収。

かつて『表現の自由研究「写真」』で掲載した斎藤陽道《感動》も同じだと思った。

車いすに座った少年が叫んでいるだけなのに、心を動かされた。

でも「その少年の息苦しさを分かった”気”になっている」のかもしれないという事実は、今回の展示と共通している。

今回のどの展示もそうだった。

謎の仕事をする人々、巨人の歯と旅する芸術家、集落の踊りを継承しようとする人。

その人の境遇なんて、心境なんて、ちっとも分かりゃしないのに、理解した気になって愉悦に浸っている。

全部”分かった気”なのに。

その一方、歩み寄ることは大切なのだと思わされた。

共感ではない。

イイね、それスキ、リポスト…ではなく。

具体的に何が歩み寄りなのかは分からない。

でも「なんで巨人の歯と一緒に寝るんだろう」と疑問に思い、その「なぜ」に結論を見出さず興味を持つこと。

「昔の教科書を子供が読むことに、どんな意味があるのだろう」と考えてみること。

そういったことが、歩み寄りの一歩目なのかもしれないと。

そんな展示だった。

余談

Xでこんな話題が出ていた。

寄り添った気でいた夫婦ですら、お互い配慮した結果モヤモヤしながらアルフォートと食べていた話。

これが共感をたくさん呼んでいた。

夫婦が分かり合えないなら、私は拡声器を三角コーンにセットして音楽を流すおじさんのことは分からなくて当然でした。

余談の余談:SNSで

最近トラブルを起こした。

何人かと絶縁のような形を取ることになった。

私の抱いた感情が誤りだったかもしれない。

相手が受け取った認識がズレていたのかもしれない。

お互い分かり合えないのだから仕方ない。

私は私の正義を貫いたというか、悲観的に見るなら「どうして自分じゃなくてアイツなんだ」という駄々だったのかも知れないけど。

というか、そう。

多くの人脈を失い、多くの人を傷つけ、場を荒らし、それまでの景色とは違うものに破壊して、終わった。

共感じゃない。

私が「あ、共感とかじゃなくて。」というなら。

私が私である必要があって、そこに私”が”いる必要性や理由を求めている。

全部「子供の自分」の駄々。

大人なら何も言わない方がいいのかな。

よくわかんないね。

自分のこと分からないくらいだ、他人の事なんざ分かりゃしないさ。

まずは、自分に歩み寄らなきゃ。

おわり

こちらもどうぞ

いいなと思ったら応援しよう!