特許情報を分析する上で大事なこと2

過去記事で特許情報分析のコツについて少し触れました。

例えば、ある技術テーマについて、他者特許情報の動向を開発者にどのように伝えればいいのでしょうか?

コツは、それぞれの特許情報を断片的に説明するのではなく、共通の軸によって関係性を比較しながら説明することです。

「ベビーカー」に関する他社特許のうち、下記の2件の他社特許情報の動向を開発者に伝えなければならないシーンがあるとします。(件数は絞ります)

2件だと件数が少ないので、1件ずつ概要を説明していくことも可能です。これが、件数が増えてくると説明時間も長くなり、なかなか大変です。

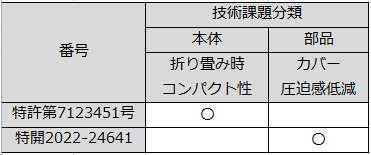

私は、下記表のようにまとめて動向を報告するようにしています。

それぞれの特許情報の「発明が解決しようとする課題」から、キーワードを抽出し分類した情報を表にまとめることで、各社がどこに注力しているかストーリーとして分かるようになっているかと思います。

ちなみに上記の表からは、「各社によって、問題解決を図ろうとしているターゲットが異なります。特7123451号では親の目線で、特開2022-24641では子供の目線です。」みたいな、2件の特許情報を比較したことで得られた解析結果が簡単に得られました。

1件ずつ概要を説明することで、それぞれの聞き手が上記の表をイメージすることもできますが、聞き手にイメージしてもらう負担がかかり、現状把握に時間がかかってしまいます。上記の表だと、現状把握がすぐに可能で、自社はどうすればいいか?の本題の議論にスムーズに入ることができます。

私は、実際の業務で下記の局面でこうした解析を行って事業部や研究部門に報告しています。

1.開発テーマ探索 解析軸を技術課題として動向を比較する

2.他社特許回避 解析軸を特許請求の範囲として回避ポイントを見出す

他にも、自社特許の整理やパテントポートフォリオ(特許群)管理といった活用が考えられますが、具体的に手をつけられていません。

知財部門は、こうした解析がどちらかというと苦手で、すぐに高額な解析ツールを使おうとして失敗します。(解析結果が難解で何を言おうとしているのか不明)一方、事業部では現業が忙しく、特許情報なんて細かく見る時間がありません。

私はこうしたところにギャップを抱える知財マンが結構いるんじゃないかと感じていて、少しでも本記事が役立てばと思っています。