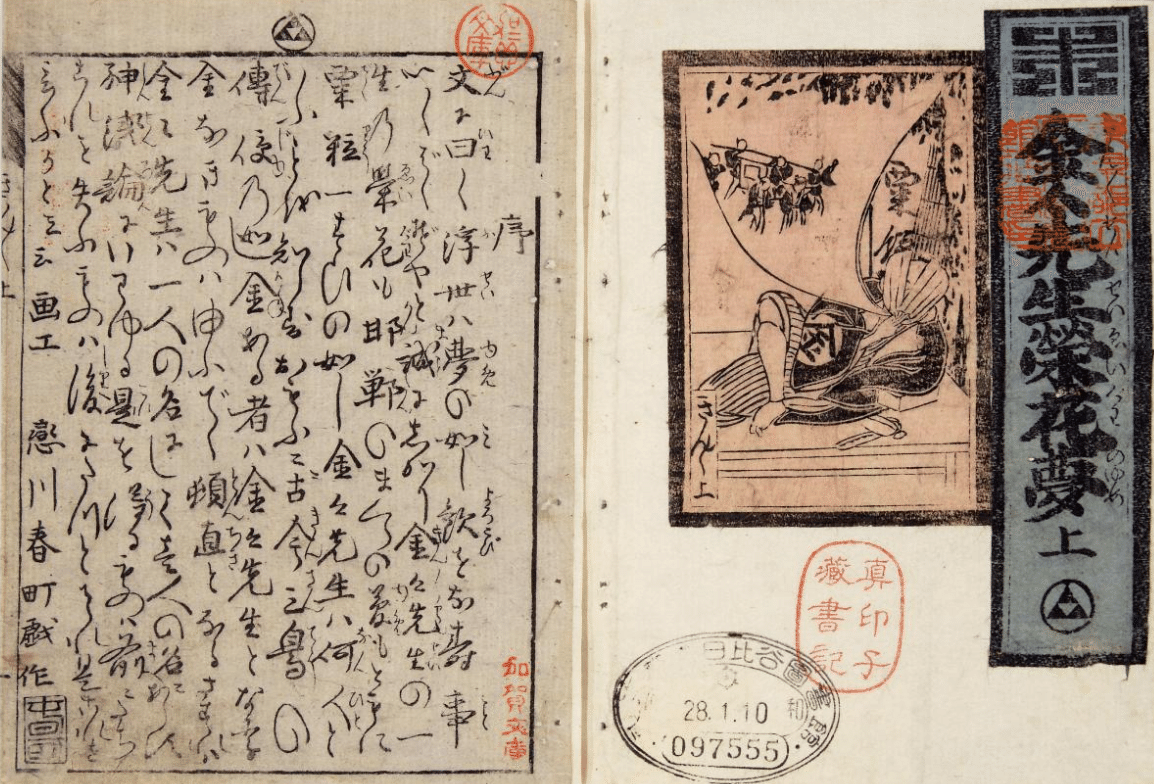

恋川春町『金々先生栄花夢』(1775)

『金々先生栄花夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)は、恋川春町の黄表紙。上下2冊。安永4年(1775年)刊。板元は鱗形屋孫兵衛。

序

文に日く、浮世(ふせい)は夢の如し。歓(よろこび)をなす事

いくばくぞやと。誠にしかり。金々先生の一

生の栄花も邯鄲(かんたん)のまくらの夢も、ともに

粟粒(ぞくりう)一すひの如し。金々先生は何人と

いふことを知らず。おもふに古今三鳥の

伝授の如し。金ある者は金々先生となり、

金なきものはゆうふでく頓直(とんちき)となる。さすれば

金々先生は一人の名にして壱人の名にあらず。

神銭論にいわゆる、是を得うるものは前にたち、

これを失ふものは後(しりへ)にたつと。それ是これを

言ふかと云云。 画工 恋川春町戯作

1.あらすじ

今は昔、片田舎に金村屋金兵衛という貧乏な若者がいた。金兵衛は江戸に出て立身しようと思い立ち目黒不動に至り、その門前の粟餅屋で粟餅を頼む。ちょうど餅を蒸している途中なので待つように言われた金兵衛、粟餅屋の奥座敷で枕を引き寄せると、旅の疲れでそのままうとうとと寝てしまう…と、そこに立派な駕籠を従え多くの手代や丁稚を率いた裃姿の者が現れる。その者が言うことには、自分は大金持ちの泉屋清三の番頭で、主の清三が隠居することになったが、その跡取りを金兵衛に定めたので迎えに来たという。金兵衛は駕籠に乗せられ、泉屋清三の屋敷に連れてゆかれる。泉屋清三はその名を金兵衛に譲って名をぶんずいと改め、金兵衛はぶんずいの養子となり泉屋を継ぐことになった。だが金兵衛は、ぶんずいから相続した莫大な金銀を使い昼夜無しの放蕩にふけった。金村屋金兵衛という名から「金々先生」と呼ばれるようになり、幇間の万八や手代の源四郎などを連れ吉原だの深川辰巳の岡場所だのといった遊里で大散財する。しかしそれも所詮金づくで皆から相手にされているだけのことで、源四郎は金兵衛の遊興費から金をかすめ取るなどしていた。やがてそんな金の力も通用しなくなり、金兵衛は場末の盛り場で遊ぶしかなくなる。そして金兵衛の放蕩がいよいよ家を傾けそうになったので、ぶんずいは大いに怒り源四郎の勧めにより金兵衛を勘当し、はじめに来た時の姿で屋敷から追い払った。金兵衛は、泣く泣く屋敷をあとにする…と思ったらそれは全て金兵衛の夢で、目が覚めたのはちょうど粟餅が出来上がる時分のこと。金兵衛はハッとして、たとえ人間栄華を極めたとしても、それも一時の夢のようなはかないものなのだと悟り、そのまま生れ在所へ帰ったのであった。

2.解説

本作は蜀の青年盧生が宿屋で粟の飯が炊ける間、王となって栄華を尽くす夢を見るという謡曲『邯鄲』のパロディとなっている。ただし泉屋清三ことぶんずいは当時の羽振りの良い大店の酒問屋をモデルにしたらしい事、また洒落本でも取り上げられた遊里での通言、頭巾の流行など、当時の世相を穿って見せたところに本作の新しさがあった。

「金々先生」の「金々」とは当時のはやり言葉で、もとは「欣々」と書き、人が身なり恰好のよさに満足し喜ぶさまを見せる事と洒落本『胡蝶の夢』にはある[「きんきん 欣々と書。りつぱ(立派)なる事をいふ 是は欣々然と軍書に多く有、それより出たり。着もの着かへ、さかやきそり髪ゆひたるとき、きれいなればおのづから、心のうちよろこぶ、その内のよろこび面にあらわれたるていなり」]。そこから「金々」の字があてられるようになり、そしてさらに今風でしゃれている事などを言うようになった。それを「金々先生」と人名らしく称している。これは本作の「文に曰く」と始まる序文にも、「金ある者は金々先生となり、金なき者はゆふでく頓直(とんちき)となる。さすれば金々先生は一人の名にして一人の名にあらず」とあり、「ゆふでく」とは野暮や半可通を意味する当時の流行語である。近世文学研究者の棚橋正博は『金々先生栄花夢』が世に出たいわゆる田沼時代について、好景気で江戸の吉原や深川といった遊里も賑わいもてはやされた一方、一獲千金を夢見るには厳しい時代になっており、それでも「この大都会江戸でひと旗挙げようと江戸へやって来る若者は少なくなかった。そんな一人に金村屋金兵衛を設定した」とし、「戯作文学ほど、社会世相が理解できない読者にはつまらない凡庸な小説としか読めない。時代を超える文学として正当な評価を与えるためには、まずもって背景となる時代相を把握せねばはじまらない」と述べている[「『金々先生栄花夢』を読む」]。

モデルは平沢常富(朋誠堂喜三二)か?

■平沢常富(朋誠堂喜三二)

江戸の武士、西村久義(平六)の三男として誕生。14歳で母方の縁戚にあたる久保田藩士・平沢家の養子になった。なお、養子先は愛洲陰流剣術の祖、愛洲移香斎の子で永禄7年(1564年)に佐竹義重に仕えた小七郎宗通(元香斎)を祖としているとされる。

天明の頃は藩の江戸留守居役筆頭で、120石取りであった。当時の江戸留守居役は、江戸藩邸を取り仕切り、幕府や他藩との交渉を行う、一種の外交官に相当した。

若い頃から「宝暦の色男」と自称して吉原通いを続け(吉原も一種の社交サロンであった)、勤めの余技に手がけた黄表紙のジャンルで多くのヒット作を生んだ。また、田沼時代は武士・町人の間に「天明狂歌」といわれる狂歌ブームが沸き起こり、数多くの連(サークル)が作られた。常富も手柄岡持や楽貧王という名で狂歌の連に参加していた。

しかし、松平定信の文武奨励策(寛政の改革)を風刺した黄表紙『文武二道万石通』を執筆し天明8年(1788年)に上梓したことから久保田藩9代藩主・佐竹義和より叱りを受けたらしく、黄表紙からは手を引き、以降はもっぱら狂歌作りに没頭した。

───金々先生は一人の名にして壱人の名にあらず。

「一人の名」が平沢常富であっても、2025年NHK大河ドラマのタイトルが『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』なように主人公の蔦屋重三郎も金々先生のモデルかなとも思うし、もっと言えば、人は皆、金々先生だと思う。

人生100年。輝いていた期間はもっと短く、地球の歴史や人類の歴史に比べたら粟餅を焚く時間のように短い。

いいなと思ったら応援しよう!