趣味のデータ分析084_出生率減少の原因は何か?①_期間TFRの要因分解

※長くなりそうなのでテーマを分けた。

出産、婚姻、所得の相関関係を見るという名目で、しばらくいくつかのデータをみてきたが、相関関係は「いつから」というのが重要である。仮に若者の所得(の減少)と、出生率や婚姻率の減少≒期間合計特殊出生率(期間TFR)の減少が相関しているなら、それは前者と後者の影響の程度と起点が、ある程度揃っていないといけない。

というわけで、今回は、TFRの減少の要因を確認したい。

前回、子ども3人がほしいなら20代での出産が望ましい可能性があるが、35歳以上で初出産でも、50%近くは2人の子どもを産んでいる、ということを発見した。他方、期間TFRは、趨勢的に減少していることも事実である。高齢出産はTFRにそこまで悪影響がないようにも見受けられるが、実際のところ、TFRは増減を繰り返しつつも、長期的には減少トレンドが止まらない。今回と次回は、その要因を探ることを通して、「出生率や婚姻率の減少」の起点を探ることとしたい。

<概要>

・期間TFRの変動の要因は、1975年以降2015年までは、30歳未満女性の有配偶率の減少に起因し、有配偶出生率は総じてプラスの影響。つまり、結婚した人は減ったが、「結婚した人のうち子どもを産む人」は増えた。

・この間、婚姻年齢、出産年齢の後ろズレは発生。ただ、結婚が遅れた女性も、最終的にはある程度子を産んでおり、これが期間TFRにテンポ効果を生んだ。後ろズレの最終的な期間TFRへの影響は、有配偶率の低下そのものに比べれば、比較的小さい。

・2015年~2020年の期間TFRの再減少は、有配偶出生率の減少に起因している可能性が高く、それ以前とは状況が異なる可能性がある。

期間TFRの推移

まず合計特殊出生率(TFR)には、期間TFRとコーホートTFRの2種類があるという点を確認しておこう。世間一般で使用されているのは、期間TFRである。両者の違いについては、下記を参照してほしい。

女性が生涯で産む子供の数、という意味では、コーホートTFRが明らかに適しているが、これは、各世代の女性が49歳にならないと計算できず、特定時点の女性の出生行動一般を分析するには、なかなか使いづらい。ので、15~49歳の年齢ごとの出生率を足し合わせる方法で算出するのが期間TFRである。両者は基本的に合致しないが、その差を生む理由の一つが「テンポ効果」である。特に若い女性が子どもを産むタイミングを遅らせることで、最終的なコーホートTFRは同じ=その女性が49歳までに産む子供の数は同じでも、一時的に期間TFRは減少してしまうことを指す。具体的には、厚労省の解説がわかりやすい。

そして、日本の期間TFRも同様の事態が発生している可能性が高い。まずはグラフを確認しよう(083の図6と同じ)。083で指摘したとおり、掲載した完結出生児数、期間TFR、有配偶出生率、未婚率はそれぞれ相関しているが、変化傾向や時点が異なり、一様に分析することは難しい。

(出所:人口動態統計、人口動態統計特殊報告、国勢調査、出生動向基本調査)

期間TFRは、有配偶率と、有配偶出生率の積に分解できる。厳密には婚外子がいるが、日本の婚外子(非嫡出子)率は2%程度なので、有配偶者にのみ注目しても、大きな問題はない(図2)。

(出所:人口動態統計)

今回は、1975年~2015年までの期間TFRの5年変化幅について、その要因を有配偶率と有配偶出生率(とその交差項)に分解した。分解の方法は北海道庁が詳細を解説してくれているので、それをみていただくとして、結果だけを示そう(細かい部分は補足で述べる)。

期間TFRの分解

まず全体感でいうと、明らかに有配偶率要因がマイナス、有配偶出生率要因がプラスに作用している。単純に言えば、日本の期間TFRの減少は、未婚率の上昇(有配偶率の減少)=結婚しないことが大きな要因であるといえる。また2005年以降の期間TFRの伸びは、有配偶出生率要因のプラス寄与が非常に大きかったことが分かる。つまり、結婚した人は減ったが、「結婚した人のうち子どもを産む人」は増えたということだ。

(出所:人口統計資料集、人口動態統計特殊報告)

次に、1975→2015年の変化を、年齢別にまとめたものが図4である。改めて、25~29歳の有配偶率のマイナスがとんでもないことがわかる。1975年から2015年まで、期間TFRは1.91から1.45と▲0.46ptだが、25~29歳の有配偶率だけで、▲0.50ptの効果を持っている。他方興味深いのは、29歳までは有配偶出生率の変化がほぼゼロ、ということだ。つまり、29歳以下は結婚しなくなったが、結婚しても子どもを産まなくなったということはない。

(出所:人口統計資料集、人口動態統計特殊報告)

この点を改めて、全年代未婚率(図5)で確認すると、確かに25~29歳女性の未婚率は、1975年以降40%pt以上上昇しており、この変化は他のどの区分より大きい。同期間の男性側の変化では、25~29歳(+25%pt)より、30~34歳(+33%pt)のほうが大きく、男女で世代が少しずれているのも興味深い。

いずれにせよ、期間TFRの変化については、25~29歳の女性が結婚しなくなった、という要因が最も大きいといえるだろう。

(出所:国勢調査)

最後に、年齢別時点別に並べてみよう。かなり細かくなるが、図6のとおりとなる。1980→1985年は25~34歳の、それ以降は30~39歳の有配偶出生率が、特にプラスに効いている。また2005年までは、25~29歳の有配偶率要因が特にマイナスに効いている(ただ、他の年齢も含め、有配偶率は総じてマイナス)。

(出所:人口統計資料集、人口動態統計特殊報告)

ただこの変化も、2005年以降は頭打ちの感がある。図3でも、2005→2010年以降では、有配偶率要因でのマイナス寄与は比較的小さくなっている。そしてデータの都合上、図3~4の分解は2015年までだが、図1のとおり、2015年~2022年まで、期間TFRは再度減少トレンドに入っている。

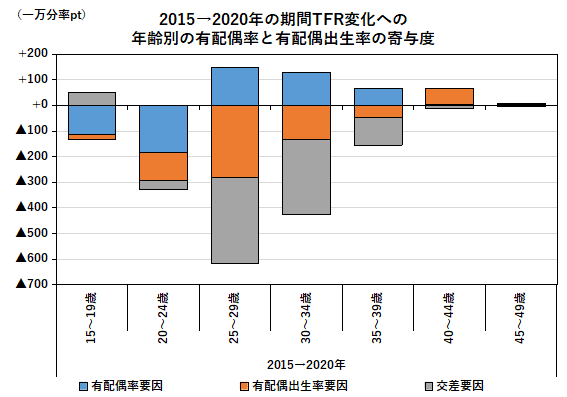

となると、示唆されるのは有配偶出生率の低下である。データの出典が異なるのだが、この点を2015→2020年のデータで確認しよう。図7、8になる。

推測のとおり、婚姻率の影響はほぼ消滅、有配偶出生率がほぼ全年齢で大幅に下落している。このタイミングはコロナ禍ど真ん中であり、結果が歪んでいる可能性は否定できない。ただ期間TFRは2015年以降趨勢的な減少傾向にあるので、2020年以前から有配偶出生率の低下があったと見ても、違和感はないだろう。

(出所:国勢調査、人口動態調査、人口統計資料集、人口動態統計特殊報告)

(出所:国勢調査、人口動態調査、人口統計資料集)

ちなみに有配偶出生率はさらなる分解が可能で、出生順に分けることができる。上記で分析した有配偶出生率寄与度をさらに分解する形で、同じ分析をしてみよう。結果は図9~11のとおり。

特に真ん中の図で分かるのは、25~29歳での第一子出生が増えた分、第二子出生がそれを打ち消すほど減少したこと、そして30歳以降での第一子(以降)の出生が増加したことだ。総じて、子どもを産むのが後ろ倒しになっていることの表れと考えられる。

(出所:国勢調査、人口統計資料集)

(出所:国勢調査、人口統計資料集)

(出所:国勢調査、人口統計資料集)

まとめ

今回は、期間TFRの変動の要因分析を行った。結論として、1975~2015年までの変化については、30歳未満、特に25~29歳の有配偶率が減少したことが、TFRの減少要因であり、他方30歳以降の有配偶出生率はむしろプラスに作用していることがわかった。また、30歳以降の有配偶率は、25~29歳のそれほど下落していない(25~29歳の有配偶率の寄与度が▲0.5ptなのに対し、30~34歳のそれは▲0.2ptなので、+0.3pt分は結婚していることになる)ので、この期間、29歳までに結婚しない人が増えたが、一部はそれ以降に結婚しているだろう(結婚タイミングの後ろズレが発生していた)と推測できる。

また、図4で30歳以上の有配偶出生率はプラスに寄与している。さらに出生順位を見ると、25~29歳の第二子出生率がマイナス要素であり、30歳以降の第一子、第二子がプラス要素になっている。これらを総合的に見れば、結婚タイミングの後ろ連れに合わせて、出生のタイミングが後ろズレになっていることも確実だろう。

この結婚タイミング、出生タイミングの後ろズレの、完結出生児への影響は、一概に述べにくい。ただ、図1の完結出生児数(45~49歳夫婦ベース)が2005年以降減少している(2005年:2.15→2021年:1.81)ことは、1960年以降生まれ夫婦=1975年以降結婚夫婦=結婚年齢が後ろズレし始めた夫婦の完結出生児数が、総体として減少しているということを意味する。図12の通り、2005年から2010年の間にも、断絶的変化があり、これは主に3人出産が減り、一人っ子(と無子夫婦)が要因だ。083では子ども2人までなら、初産が高齢でも影響が小さそう、ということで、3人産むことは何ら保証しない。082で述べたが、35歳以上女性で、そもそも理想子ども数を3人以上とする女性自体が減少している。

そもそも2005年:2.15→2021年:1.81の変化をどこまで大きいと評価するかの問題もあるが、婚姻年齢の後ろズレが、完結出生児数に影響がなかったとは言えないだろう。

(出所:出生動向基本調査)

逆に、結婚年齢の後ろズレにも関わらず完結出生児数の減少がこの程度に収まったのは、それ以前の人も、若いうちに結婚しても、いつまでも子どもを産み続けていたわけではない、という単純な事実があるのかもしれない。30歳以上の有配偶出生率がプラスに寄与しているということは、昔は早く結婚しても30歳くらいで「産み納め」だったのが、昭和後期以降、30歳以上でも子どもを産んで、平成中期以降は、産み納めが35歳、40歳となっていった、ということだ。

いずれにせよ、「晩婚」であることの期間TFRの影響は、大きくはなかったと思われる。むしろ問題は、最終的な有配偶率(49歳までの未婚率の上昇)であり、これは過去水準まで上昇することはなく、そのぶんの期間TFRへの影響は、消えはしなかった。これは、遅くとも1975年には顕在化しつつあり、2005年頃まで継続した。これに所得の変遷がどのように影響しているのか、というのが、今後の分析のポイントになるだろう。

冒頭の問、「出生率や婚姻率の減少」の起点がどこかという点については、婚姻率は1975年以降2005年頃までが特に減少トレンドだった、出生率は、1975年~2015年で、そもそもあまり減少していない(2010年以降、各夫婦が生む数が、やや減ったとは言える)といえる。

もう一つ、2020年より前の、有配偶出生率の低下(の可能性)も興味深い。これはつまり、2015年前後で、結婚や出生に関するトレンド、考え方の変化があった可能性を示唆する。1970年以降2015年までの分析と、それ以降の分析は分けたほうがいいのかもしれない。

ただその前に、次回はもう一つのTFRである、コーホートTFRについて分析しておきたい。

補足、データの作り方等

今回のデータは①出生動向調査、②人口動態調査、③人口動態統計特殊報告(出生)、④国勢調査、そして⑤人口統計資料集を利用した。

期間TFRの要素分解については、⑤人口統計資料集で、各年各歳の出生率の計算=期間TFRの正確な計算ができるソースである。③人口動態統計特殊報告は、5年おきだが各歳の有配偶出生率のデータがあるので、これを利用した。残りの有配偶率は、国勢調査でも取得できるが、基本的に各歳データがない。TFRは、各歳の出生率を足し合わせて作成しており、5歳おきの年齢で作ると、人口動態等の影響が大きく、真値のズレが激しい。

よって、有配偶率は「各歳の出生率/各歳の有配偶出生率」で推計した数値である。

ただ、2020年は「各歳の有配偶出生率」のデータがない。しかし奇跡的に、2020年の④国勢調査には、なぜか各歳別配偶関係データがある(これ以前の国勢調査データには存在しない)。ここから各歳別有配偶率を推計し、「各歳の出生率/各歳の有配偶率」で、各歳の有配偶出生率を推計する、という形にしている。推計法が2020年と2015年では全く異なるのだ。

更に細かくなるがしかし、上記の推計法では、特に15~20歳の有配偶出生率に異常値がみられる(1を超える)。しかしこれまた奇跡的に、2015年以降の②人口動態調査には、「母の各歳別嫡出児数」のデータが有る。これに、国勢調査の各歳別配偶関係データが有る。前者を分子に、後者(日本人数を用いた)を分母にすれば、「各歳別有配偶出生率」を直接推計でき、しかも異常値が出ない。2020年の15~20歳の有配偶出生率は、この方法で直接推計している。

なお、20歳より上の年齢もそうすれば、という話はあるのだが、ここで出た数字は、出生率から逆算した数字と若干だが誤差がある。この誤差は、交差項で吸収されはするが、交差項の影響がかなり大きくなり、分析がわかりにくくなった。各歳の誤差自体は小さく、推計法としてどちらが間違っているということもないと思われるので、今回は交差項が小さく、異常値も出ない、上記の手法を取った。ちなみに交差項の基本的な考え方は北海道庁をみてほしいが、実際には、各要因の残差として計算している。面倒くさいし。

(出所:国勢調査、人口動態調査、人口統計資料集)

もう一つ補足したいことがある。図3、4、6で有配偶率がマイナスなのは、図5で未婚率が上昇しているのと対応している。他方、1975年以降総じて有配偶出生率要因がプラスなのは、図1で有配偶出生率が1990年まではマイナス遷移していることと平仄が合わない…のだが、誤りではない。

有配偶出生率は、出生数/有配偶者数で算出するが、年齢を考慮しない有配偶出生率は、高齢等でもう子どもを産まない有配偶者が増えると、有配偶出生率は下がる。1990年までの有配偶出生率の減少は、出生数の減少より、「若くて子どもを産むような配偶者の数(1955~60年代生まれ夫婦?で、そもそも夫婦の数が少なくなっている最中)<高齢等でもう子どもを産まない有配偶者(ベビーブーム前の生まれ夫婦?)」となってしまった、人口動態的要素に起因するものと考えられる。

他方、期間TFRで計算する有配偶出生率は、年齢別有配偶出生率を足し合わせたものだ。計算は各歳の年齢別出生数/年齢別有配偶者数で完結するため、上記の人口動態の影響を受けない。この点が、両者の差となっている。