おはぎのお使い

祖父の実家の坂口屋は

黒川の支流柿反川を遡った流れが大きく蛇行する地点の、転げ落ちるような坂道と、柿反川の水源や昔の国民学校跡から下る街道の交差点に在った。初めて自転車に乗れる様になったものだから、祖父栄一郎は、秋の彼岸に重箱にぎっしり詰めたおはぎを実家のご仏壇にお供えしてくる様、お使いに出した。もう祖父は和菓子匠「市屋」の看板は降ろしていて、多分僕の記憶では祖父と母が、前日から小豆をずりずり煮詰め、お砂糖も存分に使った最後の餡のおはぎであったろう。

祖父は坂口屋に着いてからの作法を僕に丁寧に伝え、僕は祖父のお使いが出来ることがとても誇らしかったことを覚えている。

中切から中ノ平を通り小学校の東の登り坂に掛かったところで事件は起きた。

僕は自転車に乗れるといってもまだまだ非力で、フラフラしたので、得意な三角乗りに姿勢を変更した。そして後ろの荷台におはぎの重箱を積んでいることをすっかり忘れて、右に左に遠心力をかけてオイチラオイチラと登った時、ずずっバシャーン、と荷崩れしていたそれが、道路に落ち、大切なおはぎは土まるけ。

思い返せば、僕は幼い頃からそういう用心の無さで、幾つも失敗し、危険なことも多い子供だっだわ。それ以後も豊川寺に行く下り坂で、黒川へもろともダイブして血まるけになったり、よそ見して田んぼにはまったり、と数えればキリがない。

散らかしたおはぎを拾いながら祖父の顔が浮かんだ。夜鍋して餡を煮ていた母の顔が浮かんだ。

泣きながら一つ一つ拾っても小石や土が付いてどうしようもなく、僕の心もおはぎのように真っ黒だった。

引き返せない、なぜかそう決心した。もう折角つくられた甘いおはぎなんて代わりは無いのだ。

悲しい心のまましばらくは自転車を押して歩いた。

歩くうちに初秋の風を感じ、この夏の自分の行状をも反省していたのかもしれない。切腹して死にたいくらいな気持ちであったかどうかは解らないが、いきすがらの雑貨屋「永徳屋」に辿り着く頃には、とにかく汚れたおはぎの重箱は名前どおり重かった。

ようやく坂口屋に着いた時、はっきりとありのままのことを舌足らずでも話して、お赦しをいただこうと心に決めていた。そういうところは幼い頃から村の皆さんにお世話になり続け生きてきた知恵があったのかもしれないね。

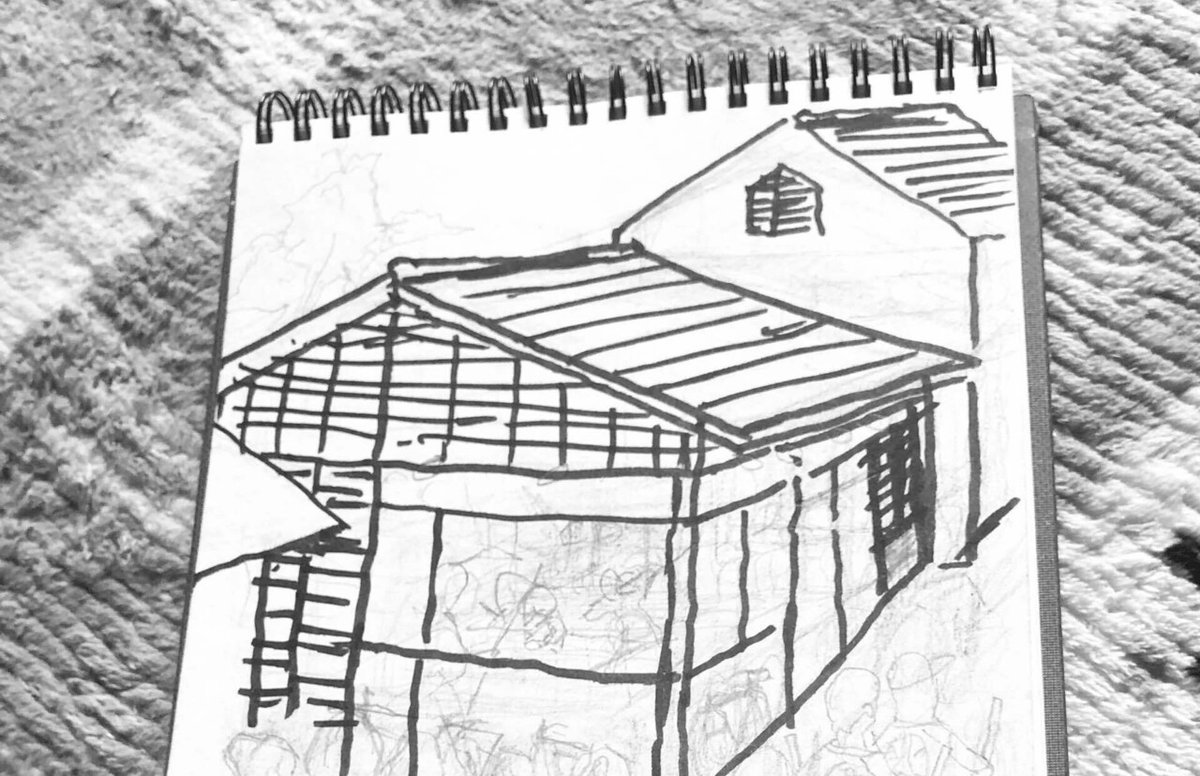

坂口屋は立派な家だった。玄関でおばさんに挨拶し、一部始終を話した。おばさんは優しい人だった。「そうかね、そうかね、ごくろうさまやったね。怪我はしなんだのやね。いいからおはぎは仏さまにお供えしようね」といって重箱を手拭いで拭いてくださった時、僕は安堵とそのやさしさに癒されて泣きそうになった。そしていちばん奥まった部屋に案内され、これも立派なお仏壇に、重箱をお供えし、祖父の教えどおりお線香をあげ合掌した。そのお線香の芳しい香りまで思い出となっていまだに蘇る。

おばさんは、冷えた梅のジュースを薄い緑色の洒落たガラスコップに注いで、朱い油団扇で、仰いでくださって、中切のいえの様子なども尋ねられたのかもしれない。そしておはぎはお皿に移し、空の重箱を洗い拭いて、そこに駄菓子をいっぱい詰めてくださって「じゅうぶん気をつけて帰りなさい」と、土産に持ち帰らせてくださったのだ。

帰り道の秋空は、やさしいいろだった。ばたやんのかえり船かなんか鼻歌で、なんで古い歌が浮かぶのかも解らず。

しかしである。中切のいえに帰ったとき、その一部始終を僕は話さなかった。僕のずるさが、跳ね返ってその日の夜は心苦しかった。それを見透かすように母は、何があったかを問い詰めた。判ってしまうのだね、母親ってやつは。その頃には、ことの顛末は祖父の実家から伝達されており、祖父は僕を叱らなかったばかりか、彼方での対処をたいそう褒めてくれた。でもやっぱり母の怒りはしばらく解けなかったように覚えている。

その場その場を実直に生きることが、すべての道の助けとなり、周りの方々が明かりを灯してくれるということ。そうして僕のような男でもここまで生きながらえたということ。

#大場章三

#白川町

#柿反川