完璧すぎる上司は、逆にチームを弱くする。

このツイートで書ききれなかったことを深掘りしたいと思います。

完璧すぎる上司は、逆にチームを弱くする。

— Kenji Tomita / Runtrip (@tommygfx90) March 2, 2022

上司が完璧すぎると、メンバーはミスを恐れ、隠し、チャレンジしなくなる。

故に、常に自分の些細なミスは時に過剰に共有して、盛大に受け身を取るようにしてる。そうやってチームも受け身を覚えて「学習」し続ける強いチームになると信じてる。

はいはい、それって「心理的安全性」の話でしょ。って思いますよね。ただ、「心理的安全性」はその言葉のニュアンスが故に

ただの優しい組織

ただの安全な組織

として誤解、御用されがちです。また、ここで言いたかったのは「心理的安全性」という概念のその先の、より具体的な「リーダーシップ」の話です。

まず、心理的安全性を正しく理解する

具体的な「リーダーシップ」の話に進む前に、今一度「心理的安全性」についておさらいしましょう。自らの引用で恐縮ですが、こちらから引用します。

心理的安全性

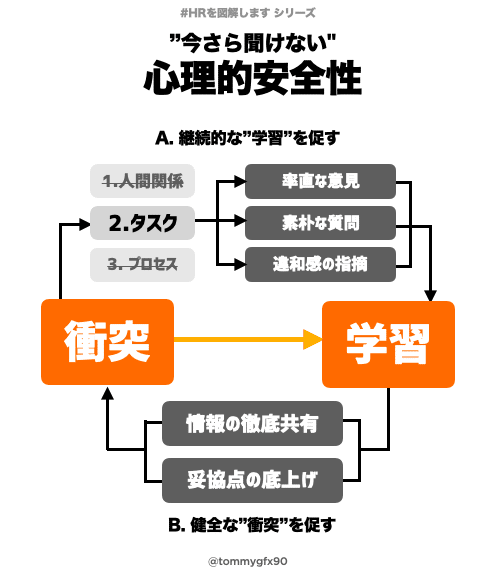

「心理的安全性」という言葉尻が醸し出す"温かで優しい"という組織イメージが先行しがちなバズワード。本質的に重要なのは「言いたい事(良いことも悪いことも)を言える」空気と信頼関係。そして「心理的安全性」の高い組織の最も大きな果実はその「率直な発言」をキーとした「継続学習」の促進。あくまで重要なのは「学習する組織」であって、それを促すために意図的に「ヘルシーな衝突が起こる」状態を保つのが本当の意味での心理的安全性が高い組織です。

ただ優しいだけの組織はいわゆる「ヌルい組織」になり、肝心な「学習」による推進力が弱いため、結果成果も小さい組織になります。故に、「ヘルシーな衝突」を意図的に起こし続けるために、情報を徹底的にオープンにする、耳の痛いことも誰もが言える空気と信頼関係、常に妥協の基準を底上げするリーダー等の努力で、本当の意味での心理的安全性を高め続けたいですね。

ここまで読んで頂ければ自明だとは思いますが「心理的安全性の高い組織」というのはあくまで手段であり目的ではありません。

目的は「継続的に学習するチームを創る」ということです。そのための数ある手段の一つとして、「心理的安全性」も高めておこうね、というのがチームを率いるリーダーの正しいスタンスと言えるでしょう。

学習する組織を創るために、リーダーができること

前提がこれで整いましたね。

チームを率いるリーダーの最重要な仕事は、チームで結果を出すこと。そのために、継続的に学習するチームを創るということです。前述の図解ではよりシンプル化しているために「学習」のキードライバーとなるのが「健全なタスクの衝突」のみになっていますが、実際は「心理的安全性」というスタンスの元にあらゆるグラデーションで「チーム学習」を促すアプローチが存在すると思っています。

その具体的なアプローチの一つとして推奨したいのが「受け身」です。

良いリーダーは、全力で受け身を取る。

「子は親の鏡」とはよく言ったものです。実際子育てを経験した方々なら肌感として腹落ちしていると思いますが、言葉の使い方、人に対する振る舞い方、怒り方などの感情表現…など、子供は全て親の生写しになります。

これ、一般的なヒエラルキーを内包する全ての組織に言えることです。世間が企業文化だカルチャーだ、と言っているものの大半は、組織構造上上部の経営陣やマネージャー陣(総合してリーダーシップとも呼ばれる)の言動、行動の一端が主要な構成要素になっています。

この基本的な組織ダイナミクスに関しては、一部過去のnoteから引用しますね。

まず物理構造として、上から下の注目が、下から上の注目を上回ることは原則無い。スタッフレイヤーは直属の上司の言動/行動から、経営層が下す戦略、戦術、人事評価から労務設計まで、ありとあらゆるものに意識/無意識下で目を配り、それらから暗黙で莫大な文化の紫外線を浴び続ける。角質の奥深くまで刻み込まれた文化の紫外線は、膨大なスタッフレイヤーの無数のコミュニケーションライン、意思決定、行動すべてに影響を及ぼす。そしてその紫外線の発信元はミドルマネジメントやトップマネジメントが意識/無意識下で示す日々の判断や行動の垂れ流しに他ならない。

一部の真にフラットな組織を除いて(これが甚だ疑問符が残るのですが)、一定の規模を超えた組織には構造・システムとして存在・内在する基本的な組織ダイナミクスであり制約条件と言っても良いでしょう。組織をデザインするときは、すべからくこの前提条件の元にデザインするべきだと思っています。

さて、前置きが長くなりましたが、ここまでくれば言いたいことはシンプルです。故に、

良いリーダーは、全力で受け身を取る。

ということです。つまり「継続的に学習するチームづくり」において受け身を取るとはどういうことかというと、

自ら日々チャレンジする

チャレンジすれば大小あれど失敗をする

その失敗を隠さず、むしろ時に大袈裟に開示する

その失敗から、確実に次の一歩への学びを得る

1〜4をひたすら高速で繰り返す

これ、良くあるリーダーシップ論み見えるかもしれません。確かにリーダーが自ら挑戦し続ける。自らの行動で模範を示す。そういった類のコンテキストでも確かにあるのですが、あえて「受け身」と表現しているのは、

3 .その失敗を隠さず、むしろ時に大袈裟に開示する

この部分が欠如しがちになるからです。プライド、見栄、結果へのプレッシャー…など様々な要因でリーダーを背負うような人たちには「失敗を晒せない」という構造的圧力がのしかかっています。

その場合「失敗を隠さず、むしろ時に大袈裟に開示する」というのは、やっぱりリーダー役を演じる人間の本能に反するところがありますよね。つまり「弱いリーダーっぽい」んです。ただ、これも「手段の目的化」というフィルターを通すと一瞬で解せます。目的は「強いリーダーになる、目指す」のではなく、「チームとして結果を出す」「継続学習するチームを創る」ことです。

「継続学習するチームを創る」ためには、チームメンバーにも1〜5の学習のための受け身サイクルを回してもらわねばなりません。そのためには、自らが全力で受け身を取らないといけないというロジックです。

そんなリーダーはいらない、の原体験。

"良いリーダーは、全力で受け身を取る。"

その思想が生まれた背景には、20代の頃の原体験があります。

私が20代でチームを持って「リーダーシップとは何か?」という学業では教えてくれない難題に四苦八苦していた頃、世は「ホリエモン」「ハゲタカ」といった超秀才による旧態依然大手喰い、M&Aブームでした。そんな中踊っていたキーワードが「想定内」です。どんな事態が起ころうとも「それは想定内です(キッパリ)」と言い切る歯切れの良さとオラオラなリーダーシップに、青かった自分はたいそう憧れを抱きました。

「何があっても想定内、そんなリーダーでありたい」

こんなことを当時の社内イントラか、Twitterに吐き捨てたかは忘れましたが、強烈に覚えているのは、その発言に対する当時のメンバーのこんなフィードバックでした。

「私は、そんなリーダーにはついていきたくない。」

正直、当時はそう言われる所以が全く理解できなかったです。なぜなら、私は「結果を出せるチーム」を目指していたのではなく、「自らが強いリーダーになること」を目指していたからなんですね。当時の私のチームは、いかに窮屈で、いかに無意味にハイプレッシャーで、いかに学習しづらいチームだったことでしょう。

この本質に気づいたのはいつだったかも忘れましたが、今では盛大に「受け身」を取るリーダーシップスタイルに変化していきました。

相手を引き立てる。相手のポテンシャルを最大限に引き出す。そうやって、お互いの長所を掛け算してチームで結果を残すこと。これ実は「プロレス」と言われるスポーツ、エンターテイメントの本質です。その全ての根底にあるのが、「受け身」という技でありプロフェッショナルとしてのスタンスですなんですね。

「リーダーシップ」としてプロフェッショナルを目指すのであれば、常に盛大に受け身を取り続け、チームとしても受け身による「学習」という果実を掴み続けるスタイルを、個人的には推していきたいと思っています。

"良いリーダーは、全力で受け身を取る。"

世のリーダーたちよ。一緒に"プロレス"しませんか?

=== 追記 / 2022.3.25 ===

"良いリーダーは、全力で受け身を取る。"

そんな実体験をnoteにしました。あわせてこちらもどうぞ。

いいなと思ったら応援しよう!