【書評】ハウ・トゥ・アート・シンキング|ビジネスでも自分起点で考える

僕と同じような、こんな悩みを持つ方々に、ぜひ読んでもらいたい本です。

いきなりですが、ちょっとだけ、僕の紹介をさせてください。

理系の大学を卒業後、大手電器メーカでプログラミングやシステム開発をしていたバリバリの理系男子です。

大企業の技術に偏った考えというか、なんか「俺らは良いモノ作れば良いんだ」みたいな文化が嫌になって営業に転職しました。

でも、今度は逆に、決まりごとがなさ過ぎるその仕事のやり方が合いませんでした。

そこで「営業を科学する」を合言葉に、大手コンサル会社出身の「伝説の営業マン」達が書いた論理思考の本を読み漁りました。

その結果、カチコチ脳になっちゃった40歳のおじさんです。

こんなおじさんでも、この本を読んだら、

これからはビジネスシーンで「アート」っぽい考え方が必須になると思うよ

みんな気楽に「アート」に触れた方が良いと思うよ

と、考えるようになったのです。

そのことを伝えたくて、この書評を書きました。

■ この本にはジャズが流れています

この本を読んでいる間、僕はワクワクを抑えることができませんでした。

なんでワクワクが止まらなかったのか?という理由を言語化するのはすごく難しいのですが、頑張って説明すると、2つの魅力がジャズのように不規則に襲ってくるから、という感じです。

1.著者が持つ独特の「視座」が読み手に刺激を与えてくれる、という魅力

素人にはよく分からない「高度な」ごちゃごちゃ(モヤモヤ)という意味では、ジャズでいうところの掛け合い(=インタープレイ)みたいなもの

2.アートという掴みどころのないものを、身近なビジネスと比較しながら「分かりやすく」説明してくれる、という魅力

「分かりやすい」という意味では、耳に心地良く、素人でもノリやすい主旋律(サビ?)のようなもの

◆1.「視座」について

まず、この著者は独特の「視座」を持たれているな、と感じました。

アートシンキングと直接関係ないかも知れないけれど

「それをそんな角度から見る人っていないですよ!?」

「なんで、そんな変な体勢しながら見てるんですか!?」

と思わずツッコミたくなる、トリッキーな視座を体感できます。

◆2.「分かりやすさ」について

いまの時代って「論理もデータもあてにならない」「感性や直感の時代だ」とアート思考が流行ってますよね。

これまでロジカルシンキングを信じて、そのやり方を詰め込んできた僕のようなおじさんにとっては迷惑な話なんです。

だって、おじさんはそんな急に進路変更できないんですよ。

でも、この本はそんなおじさんでも分かるように、めちゃくちゃ分かりやすく説明してくれました。

そして、

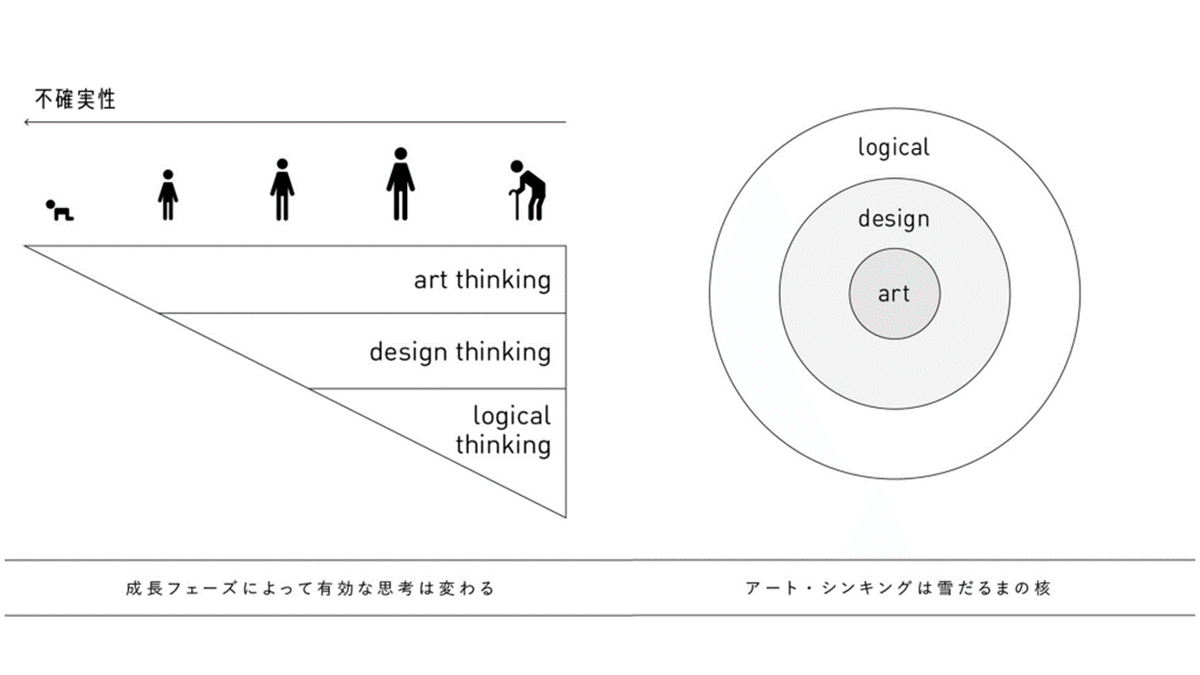

アートシンキングが「来た」からといっても、ロジカルシンキングが不要になるってことではないよ

アートシンキングは、デザイン/ロジカルシンキングのベースとかコアになる考え方なんだよ

って、優しく教えてくれました。

おかげで「黒船襲来!!」くらいに慌てていた気持ちが落ちきました。

■著者の「若宮和男」さんとは

そんな独特な視座を持たれていて、ビジネスにもアートにも精通している著者はどんな人なのか、気になりませんか?

ご本人は noteも書いてらっしゃいます。

そこに自己紹介文があったので拝借しました。

略歴:

1976年青森県八戸市生まれ。四人きょうだいに男一人という女性マジョリティの中で育ち、ファッションや音楽、サブカルチャーにかぶれる。

建築士としてキャリアをスタート。その後東京大学にてアート研究者となる。2006年モバイルインターネットに可能性を感じIT業界に転身 。NTTドコモ、DeNAにて複数の新規事業を立ち上げる。

2017年、女性主体の事業をつくるスタートアップ・uni'queを創業。

「全員複業」という新しい形で事業を成長させ、東洋経済「すごいベンチャー100」や「Work Story Award」イノベーション賞、 バンダイナムコアクセラレーター優秀賞に選出。ビジネス領域に限らず、アートや教育などでも女性の活躍をサポートする。自社事業の傍ら新規事業の経験を活かし、 資生堂や楽天を始めとした大企業、スタートアップに新規事業やコアバリュー経営のアドバイスを行う。

『ハウ・トゥ・アート・シンキング』著者。

■この本から学べたこと

僕が学んだ一番大きなポイントは

これからの時代は、ビジネスを見る時は軸を「外部」ではなく「内部」に置かなければいけない

です。

例えば、SWOTやSTP分析する時って、客観的に見る、という見方をしませんか?

客観的な見方は正しいのかも知れないけど、自社のことでさえちょっと引いた目線、「鳥の目、虫の目」の鳥の方で見る、と思うんです。

そうすると、自社のコアの部分、キラッと光る個性なのか、じとーっとした人間臭さなのかは分かんないけど、そんなものは見えない、見ることが出来ないはず。

そんな引いた見方をしていては、競合他社と大した差がない「うわべの差異」しか見えません。

だから「違い」が生み出せず「同じ」を作って、売れないことに苦しむ。

アートを生み出す時と同じような感覚で、

ヒリヒリするような自分をむき出しにするつもりで、

目線を自分のコアに向けて考えるべきなんだってことを学びました。

■読後の感想①:「○○シンキング」比較

この本は20章で構成されていて、どの章にもカチコチ脳を柔らかくするような刺激のある内容が書かれています。

今回は、その中でも僕が何度も読み返して、何度もメモを取った3つを取り上げます。

まず1つ目は「ロジカルシンキング v.s. デザインシンキング v.s. アートシンキング」です。

この3つを比較してアートシンキングって何?を説明されていました。

簡単に書くと、以下のようになります。

ロジカル・シンキング:

「見て分かる」ブロックに分解

デザイン・シンキング:

「はっきり見えていない課題」を見える化

アート・シンキング:

新たな課題を発見

ここの章を読みながら僕が思い浮かべたのはこんな↓↓イメージです。

◆「デザインシンキング」について

ロジックツリーの箱と箱の間にあるキラッと光るものや、実際にその状況に当てはまるユーザの顔、みたいなものを思い浮かべて見える化するのがデザイン・シンキング。

この「How To Art Thinking」を読みながら、ちきりんさんの「マーケット感覚を身につけよう」という本も併読していました。

その中で、まさにちきりんさんが定義している「マーケット感覚」が、このデザイン・シンキングに似ているなと思いました。

◆ アートシンキング

一方で、アートシンキングは「自分の中」で何かモヤモヤしているけど課題としては認識していなかったことを改めて見つけ出すこと、と定義されています。

なんかちょっと分かりにくいですよね?

なんとなーく、言いたいことが分からなくはないんだけど・・・って感覚じゃないですか?

僕は、それで良いんだと思いました。

ロジカルシンキングもデザインシンキングも言語化したんだから、アートシンキングも言語化できないとダメだ、とかそういう堅苦しい感じではないと思いました。

アートなので何となく感じられれば良いんだと。

きっと、全く分からない、という状態ではないと思います。

僕たちが良く知っているロジカル/デザインシンキングと比較してくれているので、なんとなく分かったと思います。

きっとそれで良いんですよ。きっと。

■読後の感想②:アートシンキングは自分起点で

アートシンキングは「自分」起点であるべき

アートシンキングは「新しさ」より「らしさ」

という記述がありました。

ここでいう「自分起点」とか「らしさ」って、会社でいうところの「コア・コンピタンス(=自社の強み)」に近いのかな?と理解しました。

例えば、ロジカルシンキングを使ってマーケティングをやっていると

プロダクト・アウトよりも、マーケット・インであるべき

みたいな説明がやたら多くないですか?

僕もこれをずっと信じていました。

でも、マーケット・インで成功していない会社もありますよね。

逆に、プロダクト・アウトでヒットを打ちまくってる会社もあります。

僕の会社もそうで、僕たちマーケ/セールス部隊が「そんな商品が売れる市場はないよ」と思った商品がめちゃくちゃ売れた、ってケースが結構あります。

僕たちのような中小企業のマーケティングチームってほぼマーケティングの素人です。

そんな素人や素人に毛が生えた程度のマーケターが中途半端に仕掛けるマーケティングよりも、コア・コンピタンスをむき出しにした商品を前面に出す方が効果的なんじゃないでしょうか。

著者が伝えたいことも、こういうことかな?と思いました。

「自分」を出発点にして「自分らしさ」を前面に押し出したアイデアを生むには、アートシンキングが役に立つよ、ということだと思います。

■読後の感想③:非効率な制限があるから面白い

8章の題名は『「アート」と「遊び」はムダ?』という問いかけです。

ここでは「アート」も「遊び」も「ムダ」と言う人がいる理由は、アートにも遊びにも「非効率」があるから、と説明しています。

そして「かくれんぼ」という遊びには色んな「ムダ」がある、といくつかの例を挙げて説明されています。

確かに、見つけるのが目的なのに、鬼はなんで目をつむって数を数えたり「もういいかい?」とわざわざ聞いてあげるのか?と考えたら面白くないですか?

著者は、こんな「非効率な努力」をしなければ遊びが「面白くない」から、と説明しています。

要するに、「非効率」な「制約」が「遊び」に「面白み」を与えている、ということです。

これを読んだ時、キンコン西野さんが話されていた

「何者(なにもの)でもないあなたが、何者かになる方法」は「自分の行動に制約を設ける」こと

という内容を思い出しました。

例えば、西野さんが絵本を描き始める時、素人の自分が普通に書いても先行している作家さんには勝てない、と考えたそうです。

そこで「0.38mmの黒色ボールペンしか使わない」という「制約」を自分に課したそうです。

その「制約」によって苦労もしたけれど、結果的に「キンコン西野」らしい作品が作れるようになったとのこと。

著者の若宮さんは、この8章では『「制約」によってプロセスを楽しめる』ということにしか触れられていませんでした。

でも、著書全体を通しては、

アートシンキングによって自分を見つける

とか、

アートシンキングによって他との違いを見つける

ということが書かれているので、私が感じたことは間違いではないと思います。

■この本を読んだ人の行動はどう変わるのか?

この本を読むまでは、フレームワークに当てはめてロジカルに考えれば、必ず売れる「再現性」のある商品が作れたり、そんな売り方ができると思っていました。

でもそれは、みんなが同じ手法の使い方を覚えた今の時代には、ただ「同じ」を作る方法でしかない、と理解しました。

そして、モノが溢れている今の時代、「同じ」は必要とされないので、売れない商品を作ったり、売れない売り方を考えている行為と同じである、とも気がつきました。

いままでは「非効率」や「違い」「分からない」を切り捨てていたのですが、それをやめようと思いました。

これからは

非効率と感じること

自分と違う考え

理解が難しい意見

のような「違い」を受け止めて、「取り入れることができないか?」を一度じっくりと考えてみようと思います。

一方、課題もあります。

「遊び」と「ムダ」の境界線を見極めるというのは難しいということです。

これを解決するには、キラッと光る感性や、じとーっとした人間クサさを見つけられるまでこちらの感性を磨く、という方法しかないと思うのです。

そして、これもまたアートシンキングですね、と気づいて楽しい気持ちになりました。

■最後にお願い

初めて「書評」というものを書いてみました。

評価する、というような気は全くありません。

僕はこの本の大ファンなのです。

だから、一人でも多くの人にこの本を読んでもらいたい、と考えただけです。

僕にはフォロワーもいないし何の影響力もありません。

でも、たまたま見かけてくれた、たった一人の人だけでも、この本に対して「面白そう」「役に立ちそう」「読んでみよう」と思ってくれたら良いなと思って書きました。

もしも、あなたがそんな一人であれば、ぜひ、実際にこの本を読んでください。

そして、そのついでに、このnoteに「すき」を押していただけると嬉しいです。

僕でも書評を書いて良いんだ、と励みになります。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。