ジャッキー先生がニュージーランドから来日・日暮里保育園へ

人や土地とのつながりを深める保育実践 ― ニュージーランドにおける保育の思想・哲学

シンポジウム NZ の保育から学ぶ

日時・内容

日時:2024年5月19日 (日) 13:00~16:00

場所:日暮里保育園

13:00~14:00 講演「人や土地とのつながりを深める保育実践」 ーニュージーランドにおける保育の思想・哲学 ジャッキー・リー先生(パカランガ幼稚園園長)

14:00~14:30 質疑応答

14:40~15:00 「多様な文化を尊重するNZの保育」 鈴木佐喜子 (元東洋大学教授)

15:00~15:20 「ちがうからこそ伝えたい-所沢市の保育実践から」上田隆也(公立保育園保育士)

15:20~16:00 全体討論

主催:2024年度 第1回 東洋英和保育研究会

「日本・ニュージーランド・イタリアにおける保育カリキュラムの創造と評価の研究」

(基礎研究 代表 塩崎美穂:東洋英和女学院大学)

ジャッキー先生の保育実践を直接お聞きすることができたことや日暮里保育園の保育を視察していただいたことは、社会福祉法人ゆうゆうとして目指していきたいことと繋がりました。このような機会を作っていただき感謝申し上げます。

ジャッキー先生(ニュージーランド)の講演会が日暮里保育園で開催に至る経緯

社会福祉法人ゆうゆう内の研修として、2021年より北海道大学の川田学先生に各園の保育実践から学び合う研修をサポートして頂いています。

その川田先生も編集に携わった「学び手はいかにアイデンティティを構築するか」(ひとなる書房)ではニュージーランドの保育実践が紹介されています。

この本に関わっておられる保育研究者の方々の企画として、ニュージーランドのジャッキー先生(パカランガ幼稚園)が来日され、5月19日に日暮里保育園を会場に講演会が開催されました。

ニュージーランドで行っている保育では「人(people)」や「土地(place)」とのつながりをどのように大切にしているのか、「多様な文化を尊重する保育」とは具体的にどのような実践かを日本の保育実践も交え学び合いました。

講演「人や土地とのつながりを深める保育実践」 ジャッキー・リー先生(パカランガ幼稚園 園長)(通訳:ハント・アロハさん お茶の水女子大学 学生)

~講演内容~

〈塩崎先生挨拶〉

本日は、ニュージーランドより、ジャッキー先生にお越しいただきました。彼女自身が関わってこられた保育実践について語っていただきます。本シンポジウムの全体の流れとしては、ジャッキー先生にご講演いただき、その後に簡単な質疑応答の時間をとります。

休憩時間をおき、それから鈴木佐喜子先生から、ジャッキー先生の論文を紹介していただきます。

ジャッキー先生の保育実践研究にはどのような意味がこめられているのか、佐喜子先生から説明していただきたいと思っています。

また、私たちはとにかく、海外の保育実践を聞いても「ニュージーランドだからできるのね」という感想をもち、自分たちの実践とは別モノとしてとらえてしまいがちです。

でも今日は、なるべくそれだけにはならないように、所沢市の公立保育園の上田さんによる実践報告も聞いていただき、日本の保育と重ねながら、皆さんと一緒に対話的に考えられる場にしていきたいと思っています。

以前、ひとなる書房が出版した『現代と保育』(69号、2007年)で「レッジョとテファリキ」という特集が組まれ、イタリアやニュージーランドの保育が取り上げられました。ご記憶にある方もいるかもしれません。

そこには、保育実践研究にとって、とてもインパクトのある問題提起がいくつも含まれていました。

その時から私たちは何を学び、ここまできたのでしょうか。

本日は、そうしたことを確かめる時間にしたいと、研究会メンバー一同、考えているところです。

はじめに ―ニュージーランドの保育とわたしたち(日本)の保育はどのようにつながるのか―

お招きいただきありがとうございます。

マイクで話すことに慣れていないため、緊張しています。

ニュージーランドと西洋の文化には違いがあります。

ニュージーランドの「儀式」とまでは云いませんけれども、祈りの言葉を言ってから始めたいと思います。

今日、私たちが平和と強さと知恵と愛を持って一日を一緒に迎えられることを楽しみにしています。

私(ジャッキー先生)は30年間、ニュージーランドで幼児教育に携わってきました。

キンダーガーデン(幼稚園)に30年勤めています。

2008年にレッジョ・エミリアを訪れ、レッジョ・エミリア・アプローチについて、ニュージーランドの保育実践者の一人として学んできました。

その時に気をつけていたことは、ただレッジョのやり方を自分たちのところに取り入れるのではなく、何がニュージーランドの保育にフィットするのか、何を自分たちのスタイルに取り入れることが馴染んでいくことなのかをちゃんと見極めることです。

自分たちのかたちについて考え、自分たちが何を求め、誰であるのか、この(自分たちの)場所自体がどういう場であるのかというところに意識を向けて関わってきました。

ですので、今日、私の話を聞き、ただニュージーランドの実践を取り入れるとか、ニュージーランドではこうだということを知るだけじゃなく、それがどういうふうに自分たちの実践とつながるのかなというところに意識を向けていただけると嬉しいです。

―場の教育学― こどもを権利の行為主体(agency)としてみる

ニュージーランドでは、最近、教育学の領域では、「場の教育学 place-based padagogy」が大事にされています。

マオリ族というニュージーランドの先住民の考え方として「アオテアロア」という考えがあります。「アオテアロア」はニュージーランドの場所を意味していますが、そこには、ニュージーランドという土地で大切にされてきた元来の考え方が含まれています。

それを現在の規範、つまり私たちの大切にすべき原則にもつなげて考えるようにしています。

この「場の教育学」に基づいて、今日は話しをしてみたいと思っています。

そこで私たちが大事にしていることは、「こどもの民主主義」「こどもを権利の行為主体(agency)」としてみるということです。「場の教育学」の中で生成する多様な語り、ストーリー(物語)を通して、どうやって「こどもが行為する主体」として、「市民性」をもち、「民主的な関わりを構築していくか」ということを保育の目標にしています。

ニュージーランドでもよくありがちなのは、目のまえのこどもに向かい合う際、「いま、この子は、どういう状態かな?」「どういう気持なのかな?」ということを確認しようとすることです。

それは、「ここに心地よくいられるかな?」というこどもの気分を知ろうとするということであり、実践者はそういうその場の「感情」に注意を向けがちです。

最近、実践者や研究者が新たに意識し始めていることとして、「作業記憶(Working Memoryワーキングメモリー)」と「意味生成(Meaning Making)」ということがあります。

こどもたちは意味をつくる行為主体(agency)であるという価値観です。

今あるこの世界で、すでに知られている理論だけで、今ここにある「これはこういうもの」っていうような知識だけじゃなくて、こどもたちは今出会うものに対して、自分のアイディアを構築しているということです。

生活している中で「こうしたらこうなるんじゃないか」「こうだと思う」という思考をしながら、いろんな意味をこども自身がつくっている。

そういう思考をつくりだす資源(思考するための記憶)はこどもたちの中にあります。

それをもとに、誰かと議論しながら、誰かと一緒に考えていく、一緒につくっていく、そういう行為主体性(Agency)みたいなものをとても大事に意識しています。

たとえば私も今、日本に対して「こうじゃないかな?」っていう作業記憶の資源(思考するための記憶)をもっています。

そして、今現実にここにいるみなさんも、おそらく、教育に対して「こうじゃないかな?」というようないろんな記憶の資源を頭の中に持っています。

それを今日、共有していく中で、それが発展していく、変わっていくこと、

「意味生成(Meaning Making)」

を楽しみたいと思います。

―語り、ストーリー―

先ほど、「場の教育学(plece-based pedagogy)」という話しをさせていただきました。それに基づく私の実践では、まず、保育者・教師(実践者)が、「自分たちはどういうふうに土地に関わってきたのか」「自分にとっての場とはどういうところなのか」など、自分たちが感じる「場」について振り返るところから始めました。

この写真に写っている場所は、私が幼い頃にお父さんと一緒によく行った場所です(山中、青空の下に緑豊かな渓谷と湖の風景が広がっている写真を指して)。

ここから踏み出す存在である自分、ここで虹をうみだすような、いろんな物語がここにはあって、その場の物語がやっぱり今の自分の一部になっている。

そういうことを、実践者同士が、振り返る時間をとっていました。

その実践者たちの語り、ストーリーのもっている力に着目しました。

そうして、こどもたちと一緒に、毎週、保育の時間に戸外に行く時も、こどもたち自身のそれぞれの語り、ストーリーに着目するようになっていきました。

「こどもが何に気づいたのか」「何をみているのか」というところに耳を傾け、こどものもつストーリーを大事にしています。

戸外、園の外に向かうことによって、自分たちが普段いる環境(場)から一歩外に出ていくことを通して、私たちはもっと「聴く」ということに意識が向かい、耳をかたむけることをしやすくなるのではないかと思います。

「こどもたちが何をしていて」「何をみているのか」ということとそれを語ることは、日常の中のただの一部であるだけではありません。

それが世界を創り出す行為主体の行為そのものであるとも考えられます。

園外に出た時に見たもの、気づいたものを、その後、園に帰ってきてからこどもが保育者に語る。その語りとしてのストーリーを形にしていくことを大事にしています。

そのこどもの語りを形にするための材料を揃えておきます。

葉っぱや、ちょっとした木のかけらなどを組み合わせて、保育者に、自分(こども自身)が散歩に行った時に気づいたことを語ります。

ハ—デスという子が言っているのは、こんなことです。

「川が私たちの幼稚園の後ろにある」

「この素材は緑で、でも川っていうのは、もっと深い青で、時々、茶色のとこもある」

って言ったり、

「幹はこの茶色」「茶色っていうのは、カニが住んでいるうちのことだよね?」

と尋ねたり、

「これ緑だよ、何故かというとそこに木があるから」

と言っていたり、それらの発言はすごく最近面白いなと思っています。

こどもがそんな風に川の色について「時々グリーンだよ」と言う。

それはやっぱり、その土地の色である川の色の変化などを、そういうことをこどもはよくみているから、こういう表現がでてくるのだと思います。

保育者自身はこどもと関わっているとき、こどもたち一人ひとりの声を聞くように意識し、録音などもして、少しでもこどもたちが何を言っているのか、何を語っているのかというところに耳を傾けるようにしてきました。

そうしたなかでも一番面白いのは、こども同士が違う意見を持っていることです。

お散歩に行くときによく、「泥」といいましょうか、「泥っぽいところ」(ぬかるみ)があるのですが、そこによくカニが出てきます。

私もカニがよくいるところだなと思っていたのですが、もちろん、こどもからも「カニがいる」という発言があります。

ただ、もっといろんな声がうまれてきて、

「その水はどこに行くんだろう」

というところから、

「潮の満ち引き」

ということが語られました。

それをなんらかの保育実践の方向にできないかと思いつつ過ごしていた、そんなある日、お散歩に行った時に川を見ていて、「なんか今日は水がすごく高いね」とか、「空みたいにすごく青いね」とか、「カニがいたところでは水の高さは低かったね」とか、そういう「満ち引き」の方向へ話しが進みました。

その時、ブローディーという男の子がまったく違う発言をして、それがきっかけで、また保育実践は方向転換することになったのです。

ニュージーランドの保育実践ではマオリの考え方をとても大切にしています。

「潮の満ち引き」についても、月と土地との関係性を大事にすることはとても大事なマオリの文化です。

私たち実践者は、そちらの方向に話し(物語)を持っていこうとしていたんです。

でも、ブローディーの

「風と水があそんでいるね」

という言葉を聞いたとき、他のこどもたちにも、とても強くときめくような瞬間があって、そのこどもたちが魅了されている様子を見た私たち保育者も、サイエンスは捨てて、一度、このこどもたちの興味を持った詩的な表現に賭けてみたいと思いました。

大人ではなかなか出てこないこの「風と水があそんでいるね」という表現から、どんな風に物語が進んでいくのかみてみたいと思ったのです。

―「I wonder ~(~かな?)」と投げかけ、こどもの語りに耳をかたむける―

私は、普段から、行先がわかっている時って面白くないなと思います。

どこに行くかわからないような行為に、とても楽しいなという感情をもちます。

そういうとき、特によく使う言葉が

「I wonder~」

です。

「~かな?どうなのかしら?」「~かもしれない」というような思索、こどもたちと考えを出し合っていく時間を大切にしています。

一緒に思考し、思いをたくさん出し合っていくようにしています。

最初は、「波が早く進んで高くなるのは、きっと雨とか風が強いときだよ」というような、雨と風と波の間にある速さの関係という、大人でも考えやすいような表現をしていました。

ただ、そのうちに、

「もしかしたらそこに何かいるかもしれない」

とか、

「人魚とか魚とかサメとかが泳いでいるかもしれない」

とか、

「その水が動くときはパイプが開いたり閉じたりして、それがその水の動きをコントロールしているかもしれないよ」

という表現も出てきて、どんどんこどもたちの話しの流れが広がっていきました。

そうやってみんなで

「I wonder~」「~かしら?」「こういうことなんじゃないかな?」

ということをお互いに出していくと、すごいなと思うアイディアもあれば、またちがった視点のアイディアも出てきます。

一つの「こうじゃないかしら?(I wonder)」に対して、「違うよ、こうだよ」など、こどもが相手を批判することや、相手とは異なる視点のいろんな語りも出てきます。

その中でこども同士の「対話」がうまれていきます。

散歩から園に戻ってから、

「どうやったら波をつくれるんだろう?(こうかしら?)」

などと尋ねてみました。

それに対しては、

「布が動くからいいよ」

とこどもたちから声があり、布をもって布を振ったり、動かしたりしてみました。

早い動き、遅い動きなど、「いろんな動きが風でできる」と語る子がいたり、「川がハッピーで嬉しいときは動きが遅くて平和なんだけれど、川が怒っている時はきっとうるさくて大きな動きになると思う」とルシというような子がいたりしました。

また、波の動きとか、波の音ということだけじゃなくて、

「その波の下には何があるんだろう」

という思索に進んでいって、その中で、マーゴという女の子は、

「もしかしたらくじらがいるのかもしれないよ」

といい、

「そのくじらが水をあげて、それで波が大きくなったと思う」

というふうに語りました。

このように、こどもによるストーリーがどんどん展開されていきます。

マーゴは、だんだん話すだけじゃなく、モノ(材料)を使って波の様子を説明するようになっていきました。

こどもたちの語りはどんどん続きます。

だんだんその話の流れは

「もしかしたら川になにか関わりがあるかもしれない」

「こういうこともあるかな?」

という、「~じゃないかしら?」、「I wonder~」で始まる問いなんです。

もしかしたら

「人魚がいるのかもしれない」

というこどもたちの話から、今度はアットが

「サメとか魚がいるかもしれない」

と言い、保育者が

「その川のなかで、人魚やサメや魚は何をしているのだろうね」

と問いかけました。

アットとバーモンは、それほど人魚の話しにはしたくなかったようで、

「サメたちはすごくお腹がすいていて、きっと魚と人魚を食べちゃったんだよ」

みたいなことを言うのですけれど、

それに対してホリーという子はまた反論をして、

「違うよ人魚はサメから隠れているんだよ」

みたいなことを言い、

「一緒に川の中で隠れようとしているんだよ」

というふうに語っていきます。

こうした対話の中でアシュトンが

「その川の形っていうものがもっとこうかな?虫みたいに、くねくねしてて、それは光っていて、緑っぽくて、青っぽくて、それから、サメがその川の中に隠れているんだ」

と発言しました。

そのアシュトンの語りにひらめきを得て、保育者は、小さな石を使って川を表現する材料を用意しました。

石を用意した時に女の子たちは人魚に惹かれていたので、人魚の住むところをつくりました。

その時にエヌネという子の発言は、だんだん、ただ人魚がいるというだけじゃない方向へ広がっていきました。

「人魚は青のお城に住んでいて、そのお城は川の中にあって、そこから人魚たちは見ていて、彼女たちは魔法のカードや真珠を見つけて、そして魔法を使えるの。それでその魔法を使って上に行ったりするの」

と語っていきました。すると、テラという子はそのアイディアがあまり好みではなかったらしく、

「人魚なんて本当じゃないよ。きっとイルカだよ。イルカが川の中に住んでいるんだよ。そのイルカが上に飛びあがったりすることで、波が早くなったり高くなったりするんだよ」

と言っていました。

ニノという子はその石自体にもっと興味をもって、

「私の顔が石の中に見える。まるで、川をみていた時と一緒だね」

ということも確認していました。

こどもたちのアイディアについては、ただ言葉にするだけではなく、私たちは描くということも大事にしています。

この時も、描画でも話しました。アッシュトンは、サメを描いているその時に、「サメが泳ぐとサメが水の中で早く動くとそれが大きくなるんだ」と言いいながら絵を描いていました。

―マオリの神話 タニファに辿り着き…―

そんなある日、アシュトンが園に登園してきて、こんなことを言いました。

「僕、川の中で今日なにかを見たんだよ。

でも、それはサメじゃなかったんだよね。それを見に行かなきゃと思う」

と。その発言から「みんなで川を見に行こう」となり、川へ行ったんです。

でも、私(ジャッキー)にはそれは「棒」にしか見えませんでした。

でもこどもたちには、それはいろんなものに見えたのです。

ケランは

「モンスターだと思う、怪獣だと思う」

と言ったんです。

それに対して、ちょっと現実的なところがあるセラは、

「違うよ、ただの棒だよ」

って言ったりしました。

こどもたちの中にはいろんなタイプ(見方)があって、私たち保育者はそれを聞くことで、

「川に関するいろんなストーリーを調べていくことはできないかな」

と思うようになりました。

「この川にはどんなお話しがあるんだろう」というところから、マオリがニュージーランドに来た時のいろんな伝説や物語に辿り着きました。

それは「タニファTaniwha」という神話に出てくる、すごく大きな生き物です。

マオリ族が大事にしている(大トカゲのような)生き物です。

「龍」をイメージしていただけたら「タニファ」はそれに近い生き物だと思います。

「タニファ」の物語や、その話をもとにしたこどもたちが描いた絵について、私たちはいろんな解釈をするようになっていきました。

川が動いているときは、きっと、

「タニファがマオリになにか影響のあることをしているのかな」

とか、

「ここにタニファがいたんじゃないかな」

と、どんどん発想がすすんでいきました。

「「タニファ」ってどういうふうに見えるんだろう?」

「どういう見た目(姿)をしているのだろうね?」

と語っていた時に、

アシュトンが

「コルの模様があると思うよ」

って言ったんです。

「コル」というのは、ニュージーランドに生息している植物の一種で、マオリがすごく大事にしているシンボルでもあります。「コル」には「命」という意味があります。

その「コル」の模様を描いたりしたのですが、テラは「タニファ」を描きながら「きっと尻尾があるよ」と言ったんです。

どういうことかというと、元々の川の話しの中で参考にしていた「タニファ」の物語が、尻尾のある「タニファ」の物語だったんです。

この段階になると、だんだん「タニファ」という存在が大きくなり、こどもたち自身にとっても、その生き物がとても大事なものだと感じられるようになっていました。こどもたちは、それぞれに、いろんな「タニファ」を描いていました。

チームワークやフレンドシップ、友情と呼ばれるつながりもきっと大事だと思います。

たとえば、キモシーという子は「一人だと寂しいかな」という発言から、「きっとタニファは二人いるよ」と考えるに至ったのです。また「「タニファ」はどれくらい大きいのかな?」という話しになると、「船くらい大きいよ」と言ったりしました。

「どういう材料があったら大きいタニファがつくれるかな?」と尋ねると、

「棒とか木とか板とか(木工の材料)…かな」と、こどもたちは答えていました。

1時間くらいかけて、木でつくった木工の「タニファ」ができました。

ただ、つくる過程では、とてもたくさんの、「こうしたい」「ああしたい」「そうじゃない」「こうじゃないか」っていうdisagreement(異論、反論)が出されました。

いろんな意見があり、ここをこうして変えて、あそこをこんな風にして等、いろんなやりとりがありながら1時間でこのタニファができました。

「ちゃんと大きさを確かめないとね」

と言って、「僕が乗れるか確かめてみるよ」

と、二人でちゃんと乗れるか確かめてみるということもしました。

つくった「タニファ」を写真に撮って、それをこどもたちが見て、その写真を元に、また別の「タニファ」をつくることもしました。

そのとき、私(ジャッキー)は、こどもたちに自分がよくするお願いをしたんです。

「あなたたちは、自分たちでつくったタニファを絵に描いてみることができるかしら?」

「描いてみたいと思うかな?」

と聞いたのです。

それは、一つの表現方法だけではなくていろんな言語(言葉だけでなく)で表現すること、いろんな「語り」を大事にしているからです。

粘土でつくってみるとか、絵にしてみるとか、いろんな形で表現するということを大事にしたいと考えています。

二人のこどもは「絵は描かない」と言い、実際に描かなかったんですけど、私たちのなかで、彼らはとても大切な役割を果たしました。

それは、絵を描いているこどもたちのそばへ行って、実際の(木工でつくった)「タニファ」を確認しながら、

「ここちょっと違ってるよ」

とか、

「ここはこういう感じだよ」

っていうふうに、声をかけてまわるという大事な役割を果たしていました。

お互いのことを批評的に語ることは、私は非常に大事なことだと思っています。

異論や反論を出し合う中で、たとえば

「アシュトンが描いた絵をあなたはどう思う?」

とか、

「あなただったらどういうふうに変えるのかしら?」

とか、

そういうことをよく聞くようにすると、

いろんな「タニファ」が園内に創られていきました。

とっても食いしん坊な「タニファ」は、お腹の中にいろんなものが入っていたりしました。

そうじゃない「タニファ」もありました。

アッシュトンもいろんな「タニファ」を描くようになった一人ですが、彼はだんだん粘土でも「タニファ」を表現するようになっていきました。

とてもたくさんアシュトンの話をしていると思われますが、

決して彼一人に注目しているということはなくて、一人ひとりのこどもたちが「語る」ことを大事しています。

ただ、アシュトンは、この「タニファ」に非常に集中して携わっていたグループの一人のこどもだったので、今日は多く紹介することになっています。

そうして「タニファ」を描いたりつくったりする中で、

もっと多様な「語り」が生まれてきました。

こうした「タニファ」に対する解釈の広がりが、こどもたちの中にある変化を生み出していることを感じました。

そこで、私は、「もしこの幼稚園に「タニファ」がずっといることになって、「タニファ」が幼稚園の中に住めるとしたら、どういうふうに園をデザインすればいいかしら?」と尋ねました。

15人くらいのこどもたちが、一人ひとり、それぞれの「タニファ」の絵を描いていました。

それを並べて、どの「タニファ」を一つ残すか、「幼稚園には一つしか残せないから、みんなでどれにするか投票しよう」ということになりました。

そして投票をして、その結果、アシュトンのタニファが選ばれました。

アシュトンは家でよくレゴブロックであそぶのですが、そのレゴの世界がみんなでつくる「タニファ」の設計図の下地になり、四角や三角の木をどうにか組み合わせて「タニファ」をつくることになりました。

実際につくることになったとき、木でつくろうとは決めたのですが、こどもたちは現実の問題に直面します。木を丸く削り出すことができなかったんです。

「タニファ」には丸い木が必要ですが、自分たちが持っている材料や道具では木を丸くできない。

マオリの考え方では、モノにもエージェンシー(行為主体性)があります。

保育の中でもモノの行為主体性は尊重されます。

モノをつくるということについて、モノも行為の主体だから、「こうしたらこういうモノになる」ということも、「そのモノ自体が決める」と解釈します。

この木も、見ていただくとわかるように三角なんですが、これをどうやってタニファをつくる丸いかたちにするのかというところで、こどもたちには実現していくまでの距離(新たに考える余地)がうまれました。

ここで、素材(モノ)を紙にして、今度はこの紙という材料でどういう「タニファ」がつくれるのか考えました。

そして、つくりたい「タニファ」の形がちょっと変わっていきました。

トンカチとネジを使ってモノをつくることは、こどもたちにとってあまり得意なことではありません。やろうとしたけれど、木ではうまくいかない。

のりを使うことができれば、その方がやりやすいということに紙を使って気づきます。実際の「タニファ」はほとんどのり(木工用ボンド)でつくることになりました。

ニュージーランドでは、木工はとても大事なカリキュラムとして認識されています。

ニュージーランドには、マオリとパケハ(マオリ以外のヨーロッパからの移民をパケハと呼ぶのですが)がいます。

ヨーロッパからパケハが定植してきた歴史があり、その人たち(パケハ)は、ニュージーランドに入ってきてからまだ数百年しか滞在していません。

でも、その数百年の中で、今あるいろんなモノはつくられてきました。

ニュージーランドに暮らす私たちは、なんでも自分たちでつくることができる(Do it yourself/DIY)、食べていける世界をつくることができるという思想をもっていますが、それが木工を大切にする考え方に繋がっています。

そのあと、徐々に木工の「タニファ」に色を塗ってもいきますが、「タニファ」を虹の色にすることに決め、また、その絵を描きました。

そしてそれをもとに、何度も「タニファ」の物語を語るようになりました。

―映画がつくれるかもしれない―

みんなが話す中で、自分の故郷で大事にされていた物語を思い出して、それを語りました。

私は、自分自身が、女の子がくじらに乗る話しを聞いて育ったこと、くじらに女の子が乗ってどこかへ行くという映画の物語が好きなことを話しました。

私(ジャッキー)は、自分が生まれたところにはそんな物語があるから、

私たちも

「海の生き物(タニファ)に乗るということができるかもしれないね」

というと、こどもたちは「そうだそうだ」となり、

「僕たちも映画がつくれるかもしれない」

と言いだし、映画づくりにも取り組むようになりました。

そのとき、アシュトンが、それまでとは立場を変えたんです。

「ジャッキー(私)は映画をつくることについてなんにも知らない」

と、でも

「ぼく(アシュトン)はレゴを使った映画を見たことがあるから、僕、映画をつくることができるよ」

と言って、その発言から映画の先生みたいになっていきました。

そこから私たちが学んだことはなんなのか、ということについてお話ししたいと思います。

だんだん映画をつくろうということになっていくのですが、

「映画をつくるためにはこういう小道具がいるよね」

とか、

「動画を撮るカメラが必要だよね」

というふうに、いろんな役割を決め、必要なモノを考えながら揃えていきました。

こんなことだったので、指示を出していたのはアシュトンで、保育者の私(ジャッキー)は、ただ船を動かしている係りだったんです。

「僕たちたくさん写真を撮らないといけないね、だってすごく長い物語だから」

とアシュトンは言うようになっていました。

実際、つくるのには2時間以上の時間がかかり、動画自体は2分半くらいの長さになっています。

その映像はFacebookでご覧いただけます。

その映画をつくった後は、だんだんと、今度は、その時に使ったライトで映すということに興味が移っていきました。

「なにかを壁に映したらどうなるんだろうね」

という問いが生まれ、ライト、つまり光について、こどもたちの持っていたアイディアと一緒に探求していくことになりました。

光が材料になったのです。

実際につくった木工の「タニファ」は、こどもは、自分自身がそれに乗ってどこかへ移動するというあそび方もできるものになりました。

それぞれのこどもが、多様な「タニファ」をつくり、それぞれに意味を生成していきました。こどもは、それぞれの立場の物語を楽しんだのです。

実践を通して学ぶこと

いろんな「タニファ」の物語やつくられた作品がありました。

この実践を通して学んだのはこどもたちだけではなく、私たち教師である保育者も「タニファ」の物語というプロジェクトを通して学びました。

この「タニファ」をつくったグループのこどもたちはどんどん自ら動いていたけれど、そこでの学びというものは、「タニファ」のことだけにはとどまりませんでした。

もっといろんなことを学びたいと、私たちは考えていました。

おそらく、そこには、緩むことや立ち止まること、ゆっくりとスローになることが含まれていました。

こどもたち同士にどういう関わりがあったのか、どのような考え方をそれぞれが生み出していったのか、そういう一つひとつのつながりに意味があることだと、こどもとも、保育者とも、話しをしていました。

「スローになる」ということは、決して、ずっとゆっくりであるというわけではありません。やはり保育の場には緩急があります。

「タニファ」をつくったのは2~3日の集中した時間でした。

パーッと夢中でやったわけです。

映画制作も3~4日でパーッとつくりました。

そういう時は、園の雰囲気も忙しかったかもしれません。

でも、そうした忙しい雰囲気は絶対にいけないことだとか、ゆっくりじゃないといけないとかそういうことではないと思っています。

保育者、大人がこどもになにかを

「押しつける」(push downという表現をされているのですが)

のではなく、

こどもを押し倒すような「その意見は違う」といった強制する感じではなく、

こどもの声を拾い上げていくことが「スローペダゴジー」(じっくりゆったりとした教育学)、ニュージーランドの教育学だと考えています。

「好奇心」や「尋ねる」という行為、そういうことをとても大事にしています。

私は、「これはこうかしら?」という質問をたくさん投げかけています。

でも、その答えは、つねに決まったものではありません。

こどもたちがその答えをつくっていく存在なんです。

そうした保育のなかにあるものは、こどもたち同士のただおしゃべりや、おとなの問いかけだけではありません。

こどもたちが保育者の質問に対して語った応答のなかから、さらに次の実践につなげていくことが大切です。

たとえば、こどもの絵をみて、

「ここが面白いんじゃないかしら」

とか、

「ここにこれがある。その理由については、私たち(おとな)も考えたことないのよね」

というふうに、こどもの視点を拾い上げ、それらをつなげていくということ、それを私たちはニュージーランドの保育のなかで大事にしています。

(文責:塩崎 美穂)

「多様な文化を尊重するNZの保育」 鈴木佐喜子 (元東洋大学教授)

はじめに

私たち(鈴木佐喜子先生たち研究者)は2023年9月5日~12日のニュージーランド保育視察の旅で、8日にパクランガ幼稚園を訪問しました。

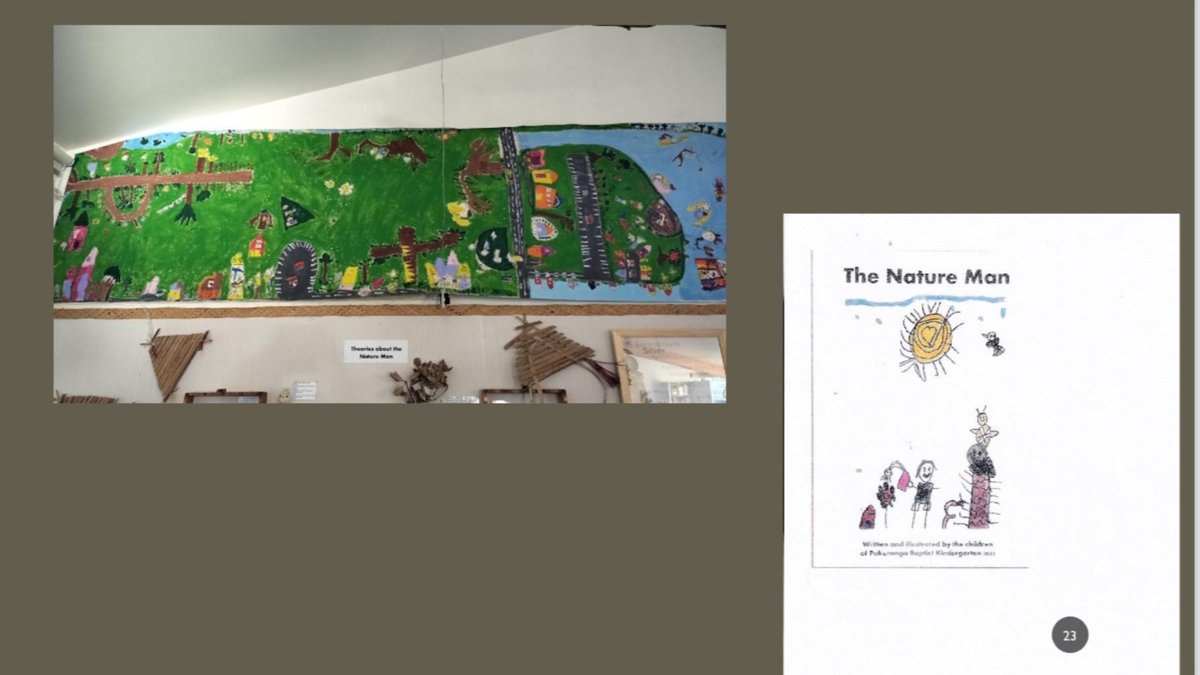

短い期間でしたが、幼稚園の温かで居心地の良い雰囲気、様々な展示・作品、ラーニングストーリーから浮かび上がってくるこどもたちの姿、ジャッキー先生のお話に深い感銘を受けました。

ジャッキー先生の来日に際して、是非パクランガ幼稚園の実践を日本の保育者たちに知ってほしいと強く思いました。

パクランガ幼稚園の保育の思想・実践から何を学ぶことができるかを考え合える機会になれば幸いです。

※Pakuranga幼稚園のカタカナ表記として、ローマ字読みを踏襲した「パクランガ」と現地の発音に近い「パカランガ」と二つの表記を使用しています。いずれも同じ幼稚園を示しています。

1.多様な文化を尊重する実践 ージャッキー先生の2016年、2020年の論文よりー

(Jacqui Lees, One centre's approach to supporting cross-cultural learning and contribution,2016)

(Jacqui Lees and Olivia Ng, Whenuatanga Our places in the world 2020)

文化的多様性を反映する教員の雇用

―母国語でこどもや親にかかわる、こどもたちの家族の母国語を学ぶ

―文化的信念、価値観を尊重する(学び、理解を深める)

「母国の人々とのつながりや経験を維持する」

「アオテアロア・ニュージーランドとの繋がりと所属意識(sense of belonging)を育む」子どもたちが母国とのつながり、ニュージーランドとの繋がりを双方を深める。

日本は総人口にしめる外国人比率が2.2%(2020年)である。

・外国人児童、生徒の義務教育段階(小中)での就学に関する統計データがなく、実態が把握されていない(義務教育が外国人に適応されていない)

・不就学の可能性のあるこどもが約2万人(文部科学省「外国人のこどもの就学状況等調査結果」2019年)

・外国人生徒の高校進学率60%台(全国平均99%)

理由:日本語力の不足、経済的負担、日本の学校・高校入試の知識・情報を得にくい(日本学術会議提言「外国人のこどもの教育を受ける権利と修学の保障-公立高校の『入口』から『出口』まで」2020年)

外国にルーツあるこどもへの教育・日本語教育の保障とサポートが不十分である。日本語教育・サポートが日本語修得と日本への適応中心になっており、「母国とのつながりも大切」という視点が欠落しているのではないか?

〈事例〉

教員と家族の自立に対する価値観の違いと教員の対応

教員:こどもたちが自立し、自分で何かをすることを学ぶことが重要

家族:こどもたちのために何かをするのは家族の責任、独立することはそれほど必要ではない

⇒教員たちはこれを文化的価値観として受け入れたが、時間がたつにつれて、こどもたちの能力開発をサポートできる落としどころ

=こどもたちが自己管理できるように奨励することを提案する。

リナルディ(イタリア・レッジョ)は、「リスニングとは、単に他人の言葉を聞くだけでなく、お互いの違いを受け入れること。・・・リスニングとは、他者の視点に対して心を開くことであり、自分たちのやり方が正しい方法、あるいは唯一の方法であるという考えを手放すことを要求する寛容さである」と解いた。

文化的に多様な教育や学習において重要なことは、私たちが一致よりも差異を重視する場所であること。

違いを理解し、サポートすることは、家族が自分自身についてもっと分かち合うことを可能にし、私たちが深く耳を傾け、共感的に対応してくれると信頼できるような関係を構築する場合にのみ可能。

2.こどもたちの具体的な活動・思いが明らかになる

<ジャッキー先生の論文「Deepening connections with people and place 人や場所とのつながりを深める」を手がかりにパクランガ幼稚園の保育・実践への理解を深める>

〈事例〉

幼稚園の側の木が道路拡張に伴い、切られる予定だと知ったこどもたち。

だいすきな木が切られないように自治体の担当者にお願いを出して、計画が再検討されることになった。

大きな木に「Rakau Nui(ラカウ・ヌイ)」という名前をつける。

新型コロナウイルスのロックダウン中、近くに住んでいたこどものひとりが、私たちがいなくてさみしくならないようにと、毎週自転車に乗ってその木を訪れて・・・

「木はまだ大丈夫」

と知らせるために教員に写真を送った。

こどもたちが木の絵を描き、好きなところ・大切にしたいところについて話した。

「木でスウィングするのが好き」

「枝が好き」

「遊んでいるからともだち」

3.教員がなぜそうした活動・対応をしたのか、判断の根底にある思想・哲学が明らかにされる

「ゆっくりとした教育学(slow pedagogies)」から学ぶ

―「一緒にいる(being with)」

―「道を逸れる(going off track)」

―「深く掘り下げる(diving deep)」

という3つのテーマの中でも特に「道を逸れる」の具体的展開・実践がとても興味深い。

なぜかというと、こどもたちと一緒に「道を逸れる」ことが、私たちが予期していなかった場所、新しい学びの可能性に満ちた場所への旅に連れて行ってくれるから。

〈「道を逸れる」アプローチ、「ゆっくりとした教育学slow pedagogy」に 関わる事例〉

散歩の目標:Pūtaiaoプータイアオ/科学をカリキュラムにさらに組み込む

・・・川を調査し、川の出入りを観察、潮汐について学ぶ機会とするようとこどもたちに問いかけるという目標を教員は持っていた。

こどもたちの反応は私たちを別の方向に導き、こどもたちと波の動きについて話し合う時間を作り、布を使って波を作り、川の中で何が起こっているのかを考えた。

「水が風と遊んでいて波を作る」

「水の中で人魚や魚やサメが泳ぐと水が動く」

「川にはクジラがいるかもしれない。 彼らは水を吹き上げ、 波を大きくする。」

アシュトンが幼稚園に来る途中、川で何か大きなものを見た。こどもたちはアシュトンが

▶︎見たのはMokoika-hiku-waruモコイカ・ヒク・ワルという名前の taniwhaタニファ(訳注:マオリの超自然生物)だったのではないかと考えた。

▶︎こどもたちは、タニファの姿を考え、絵を描き、芝生の上に大きなタニファを作成した。

▶︎こどもたちがタニファのデザインを考え、話し合う。 デザインは丸い形が多かったが、木工テーブルには四角の木片しかなかった。

▶︎そこでこどもたちは、デザインを変更し、虹色のタニファを作成した。

〈事例〉

ストップモーション動画の作成-「モコイカ・ヒク・ワル」の物語を動画にすることにした。

アシュトンは、ストップモーションのレゴ映画を作ったことがあり、その方法を皆に教えた。ストーリー・登場人物、セットの作成、役割分担(撮影、小道具を動かす人など)の詳細を詰め、アシュトンが監督として撮影した。

1時間後、作成したビデオが15秒しかなく、もっと長いビデオが必要だったため、毎日少しずつ撮影し、2週間後に完成した。

こどもたちは自分たちの仕事に誇りを持っており、コミュニティ全体が見て楽しめるようフェイスブックに投稿した。

▶︎ストップ モーション動画「モコイカ・ヒク・ワル -8つの尾を持つタニファ」(パクランガ 幼稚園のフェイスブック)には、以下に挙げたようなこどもたちの活動や考えが盛り込まれていた。

• 波の動きの巧みな表現

• 川の中で何が起こっているか、波はどうして生まれるのかを考える

• 波を起こす川の中の生き物たち⇒タコ、イルカなど

• アシュトンがawaの中で見たのはタニファではないかと考える

• タニファの形・色の美しさ

• タニファのイメージを膨らませる(芝の上の タニファの作成)

• タニファのデザインを考え、試行錯誤の末、 虹色のタニファを作成する

• タニファの物語を作成したい⇒ストップモーション動画の作成へ

〈こどもたち・教員が学んだこと〉

川に関するこどもたちの理論とアシュトンの

「川の中の何か大きなもの」

についてのニュースを探求するために

「道を逸れる」ことは、Taniwha タニファの物語を学び、Tainuiタイヌイ(訳注:マオリ・イウィ族のワカ連合) の人々にとってのタニファの重要性を理解した。

この予期せぬ旅の中で、教員もこどもたちも、ストップモーション動画を計画して作成するためのスキル、それを成功させるために必要なすべての小道具を開発した。

こどもたちは、動画の綿密な計画を立てるためのストーリーボード(訳 注:絵コンテ)の作成方法を学び、ストーリーを作成して撮影するために、このプロセスを使用した。

親たちも参加して、私たちが何を作ったのか、動画の仕上がり具合を毎日見に来て、動画を友達や家族と共有した。

4.「ゆっくりとした教育学」、「道を逸れる」アプローチ

◎「道を逸れる」アプローチ、「ゆっくりとした教育学」が学習の深さをサポートする ー「逸脱・脱線」の意味

私たちの計画を推進する特定の成果がなかったとしても、こどもたちがアイデアを色々試すための発展的な・豊かな時間を与えてくれる「ゆっくりとした教育学slow pedagogy」によって学習の深さをサポートすることができる。

こどもたちが何に気づいているかを明確にするために時間を作り、こどもたちの異なるグループの意見に耳を傾け、異なる意見について話し合うよう促し、そこから生じる逸脱・脱線の機会を探るための時間を作った。

◎「道を逸れる」カリキュラムはこどもたちと教員の共同構築カリキュラム、こどもの学びの行為主体性を保障するカリキュラム

こどもたちにとって最も価値があると思われることに集中するために時間を優先する「時間に余裕のある」幼稚園になった。

「道を逸れる」カリキュラムは、こどもたちと教員たちが共同構築co-constructedカリキュラムであり、こどもたちが自分の学習に対して行為主体性agencyを持っていることを保障するカリキュラム。

親の一人が言うように、私たちは「広さよりも深さを重視する」場所になった。

5.教員の思索・哲学が明らかになる「リスニングの教育学」

◎リナルディの教育学の意味

リナルディ(Rinaldi)が言うリスニングの教育学とは、リスニングは答えを出すことではなく、より多くの問いを見つけること、教員として私たちは新しい方向性と可能性に対して、オープンであること、不確実性にもっと心地よさを感じることが必要であるということ。(2006年)

これは加藤繁美の著書『保育の中の子どもの声』(ひとなる書房2023年)における「多様性の時代の保育実践」、「差異と逸脱を前提とした関係づくり」の主張と重なっているのではないか・・・。

・多様な人間が共存することを大切にする多様性の原理を多くの保育者は受け入れることができる。その一方で、集団から「はみ出す」子どもを「社会性」の発達に課題のある「逸脱児」として問題にする。(148ページ)

・多様性時代の集団保育は「みんな一緒主義」「みんな一体主義」の呪縛から解放されることから出発しなければならない。(183ページ)

・多様性を大切にする保育実践ー「乳幼児が相互に自分を主張しながら、差異をおもしろがり、一緒に活動すること」、「子どもを権利主体として位置づける営みは、現代社会を「対話する社会」に転換する保育現場からの挑戦」(187ページ)

・リナルディの「リスニングの教育学」の文章を引用しつつ、子どもたちが取り組む話し合いの結論が、保育者が最初に考えた結論とは異なる方向に進むことが大切。(113ページ)

・保育者の考えと判断をいったん保留することが大切(123ページ)

・答えを生み出さないが、新たな問いを生み出すことへの重要性(124ページ)

「多様性の時代の保育実践」では、「「差異」と「逸脱」を前提とした関係づくりを保育実践の中心的課題に位置付けることが必要」(150ページ)

6.異なる意見・アイディアの衝突は・・・「民主主義のための素晴らしい訓練場」

こどもたちはしばしば非常に異なる視点を持っており、アイデアが衝突するとき、リナルディが指摘する「民主主義のための素晴らしい訓練場」となる。

教員チームは、意図的に異なる意見のための時間とスペースを設け、 こどもたちがお互いの意見に耳を傾け、前に進む方法を見つけるよう奨励する。

こどもたちは考える時間、対処する時間、他の人のアイデアを吸収し、自分の意見を変えるか、それとも自分自身の視点を主張し続けるかを決める時間が必要であることを理解し、私たちはゆっくりと行動を進める。

ジャッキー先生の論文から何を学ぶか

◎日本とニュージーランドでは、社会のあり方や保育・幼児教育で様々な違いがあるが、共通の課題・問題意識が存在するのではないか

・「道を逸れる」 問題状況の違い

ジャッキー:こどもが教員の計画とは異なる反応を示す

加藤:こどもが「集団からはみ出す」

・「道を逸れる」、「逸脱」の意味

ジャッキー:「道を逸れる」ことによって、教員が予期していなかった新しい学びが生まれる

加藤:こどもたちが取り組む話し合いの結論が、保育者が最初に考えた結論とは異なる方向に進むことが大切。教員・保育者は、不確実性に心地よさを感じ、新しい方向性と可能性に対して オープン(リナルディ)であることが大切

・リスニングとは、「他人の言葉を聴くだけではなく、お互いの違いを受け入れること」、「他者の視点に対して心を開くことであり、自分たちのやり方が正しい方法、唯一の方法であるという考えを手放すことを要求する寛容さ」、「民主主義のための素晴らしい訓練場」というリナルディの考えは、教員・保育者にとっても重要な指摘である。

・「リスニングの教育学」(「新たな問いを生み出す」、「道を逸れる」カリキュラム)

・「ゆっくりとした教育学」(こどもたちにとって最も価値があることに集中するための時間を優先する「時間に余裕のある」幼稚園、学習を急がないアプローチに取り組むことで、こどもたちと教員たちが「深く取り下げる」ことが可能)

・「民主主義のための素晴らしい訓練場」(こどもたちが互いの意見に耳を傾け、前に進む方法を見つけていく)主張など

これからの保育実践を考える上で、私たちが学び、深めていきたい大切な視点、問題、課題がたくさんある。

「ちがうからこそ伝えたい-所沢市の保育実践から」上田隆也(公立保育園保育士)

「サンセットプロジェクト」

埼玉県の西部に位置する所沢市は人口約34 万人の都市で、東京のベッドタウンとして多くの世帯が暮らしています。

市内には公立保育園が19 園あり、こどもたちの豊かな成長・発達の保障や職員が安心して働き続けられる職場環境づくりを目指しています。

エズラくんを大事にしたクラスづくりを目指して

昨年度、私は4歳児クラス25人を他の3人の保育士と担任しました。

私の園は畑に囲まれ、近隣には公園だけでなく、川や遊水池、原っぱや林など、自然に恵まれています。

近年、日本でも在留する外国人の増加に伴い、保育所においても外国にルーツのあるこどもの受入れが増加していますが、私のクラスにも外国にルーツのある、エズラくんがいました。

彼の母はフィリピン、父(再婚)はパキスタンに国籍を持ち、家庭では英語を使って生活をしています。

エズラくんの言葉は日本語と英語が入り混じっており、簡単な単語や2語文に身体表現を加えて思いを表しています。

言葉で思いを伝え合うことの困難さに加え、文化の違いもあり、食事や午睡、あそびの時など、エズラくんも私たちも戸惑うことばかりでした。

洗濯機が回る様子をずっと見つめていたり、リフトの隙間に顔を押し付けわずかな隙間から下の階をのぞいて いたりするエズラくんの姿に当初は戸惑いました。

でも、そういうところに着眼するエズラくんの思いを考えること、

そういう着眼点を面白がること、そして何より、エズラくんがみんなに好かれ大事にされることを意識しながら保育を進めてきました。

夕陽との一体感

12月の話です。

私の園では、この時期、園庭の柵の前から富士山の横に沈む夕陽を見ることができ、あたりは赤や黄色の淡い光で包まれます。

エズラくんは、その時間になると部屋から出て、真剣な表情で太陽が沈む様子を眺めます。そんな中、太陽が沈む時刻に玄関前に設置してある街灯が自動でつくことを発見しました。夕陽を見つめ、街灯がつくのを確認する、それがエズラくんの日常になっていました。

そんなある日のこと、エズラくんが

「サンセット……(ゴニョゴニョ)… 3.2.1……オン!」

と、街灯がつく原理を担任に伝えにきました。

彼が自分で見つけたことを伝えに来てくれたのはこれが初めてでした。

この発見を他の子たちにも伝えれば、美しさや面白さを共有できるだろうし、エズラくんとの距離も縮まるだろうと考え、数日後のこの時間、みんなで園庭に出てみることにしました。

夕陽を見つめながら、街灯に顔を近づけるエズラくんの周りに、他のこどもたちが集まります。

「なにがあるの?」と私に聞いてくるこどもたちに

「エズラくんが気がついたんだけど、あの夕陽が沈むとこのライトがつくんだ!それまってるの。ね、エズラくん」

と伝えました。エズラくんは、みんなに向かって

「サンセット……、1.2.3.4、ライトオーーン!」と笑顔 で伝えました。

その姿に、たくまくんは「(エズラくん)かわいいね」と声を漏らし、かいとくんは、

「エズラくん、にほんごわかるようになった!」

(英語だけど)と感動を口にします。そして数分後、歓喜の瞬間が訪れました。街灯がついたからです。

エズラくんは

「ライトついたー!」と大興奮。

周囲のこどもたちも「キラキラ!」「たのしい!」「おかあさんとおとうさんにもみせたい!」と興奮ぎみに声をあげます。

その様子を見て、さらにうれしくなったエズラくんは「ついたー!ライトオーン!」と叫びました。

その日から、この時間帯に夕陽を眺めることが、クラスの生活に加わりました。

サンセットプロジェクトスタート

こどもとたちと夕陽を眺めることがクラスの日課になり、新たな年を迎えました。

その初日、1 月1 日に能登半島地震が発生し、翌日には羽田空港で飛行機が衝突する事故が起こりました。

そんな暗いニュースに意気消沈しても夕日はいつものようにゆっくり沈んでいきます。

それが私の目には希望のメッセージのように映りました。

そして、この希望をより深くこどもたちと共有したいと思いました。

そこで、こどもたちに

「みんながこれだけ好きな『ゆうひ』を何かの形にしてみない?」

と提案してみました。

こどもたちは賛同してくれて、

「うた」「しゃしん」「だんす」「みる」「おはなし」「えほん」「ねんど」「かみしばい」「え」「えのぐ」「ぬりえ」「つくって、もつ」

などのアイデアを提案してくれました。

そこで、「もちたいチーム」「かきたいチーム」「つくりたいチーム」「かんがえたいチーム」と4つのチームをつくり、希望するチームに所属してもらい、プロジェクトがスタートしました。

願いと重なり

それぞれのチームの取り組みは、みんなが集まったときに報告したり、写真や作品を掲示するなどして共有していきました。

チームの境界は緩やかにし、複数のチームに参加できるようにしました。もちたいチームは「大きな夕陽をもつ、みんなでもちたい」という思いを表現。

夕陽の歌をうたいながら沈む様子を再現します。

かきたいチームは一人ひとりがテラスで夕陽を見ながら絵を描くことに始まり、最後にはみんなで様々な色を重ねた大きな夕陽を描きあげました。

つくりたいチームは「ひかりでつくる」と色をつけたライトで絵を照らすことや、差し込む陽の光を使って色づく影をつくることで夕陽を表現しました。

かんがえたいチームは夕陽の世界の話を、

「ゆうひくん」という主人公をつくって物語を考え、絵を描きながら絵本にしていきます。

他のチームが描いた「蜘蛛がお尻から出した糸で夕陽を引っ張っている絵の話」や、実際に見た「ワニグモ(ワニに見える雲)がゆうひくん を食べる話」など、他にも話を考えました。

どの話も最後は、この世界のはじまりのセリフ

「3.2.1ライトオーン」

で、お月さまとライトの光る夜を迎えます。

その絵と共にゆうひくんに送られる「ゆうひくん、またあしたあおうね」という言葉や、絵本の最後に綴った「ゆうひくんのおはなしは、まだまだつづきます。

あと100こ、もっとたくさん、ず~っと、続いていきます」という言葉も加わっていきました。

ゆうひやしきにしようよ

プロジェクトが進むにつれ、保育室は夕陽の表現であふれていきました。つくりたいチームが光で照らす絵を壁にかざっていた時のことです。一つの壁が絵で埋まりかけた時に、こどもたちが

「これさ、みんなでライトをもってきて、てらすと、ひかると、くらやみでひかってさ、たのしいんじゃない?」

「あっ、くらくてさ、ライトあるといいね」

と相談をはじめました。私には

「おへやってまっくらにできるかな?」

と問いかけてきたので

「黒いカーテンなら用意できるよ」

と返しました。

「いいね!」「このおへや、ゆうひやしきにしようよ」

と話はさらに盛り上がります。

「『ゆうひやしき』って名前、わくわくするね」

と返すと、

「ライトがそろったらいいよね」「じゃあ、ライトもってきてって、みんなにおねがいしてみようよ」「みんながもってきたら、ぜったいたのしい」

と話が進みました。

みんなが集まったときに提案してみようと決め、話を終えた時です。発案者のたいちくんが、自信に満ち溢れた表情で

「ねえ、たかやせんせい、おれがこのほいくえんにいてよかった?」

と聞いてきました。私はその問いかけに

「もちろん」と答え、「それで、たいちくんは?」と問い返しました。

たいちくんは

「オレ?このほいくえんにいてよかったよ~」と言い、

「このほいくえんって、にんきだよね~」とゆいとくんも続きました。

自分たちのアイデアが次々と具体化していく中で、どの子も自分が誇らしくなっていることを感じました。

そして、この提案はみんなに受け入れられて、活動は「ゆうひやしきづくり」へと発展していきました。

3.2.1.ライトオーン

ライトを家庭から持参し、部屋に暗幕をはり、ゆうひやしきがはじまりました。

ライト点灯の合図はもちろん「3.2.1.ライトオーン!」。

暗くした部屋に入ると、

こどもたちは、「わ~」「きれい~」と歓声をあげながら思い思いの場所を照らし、

夕陽の歌をうたいます。

こどもたちの作品に赤やオレンジのライトが照らされ、クラスが幻想的な光景に包まれました。

自分たちが楽しんだ後には、「ゆうひやしきに他のクラスや保護者を招待したい」と期待はさらに広がり、それも実現しました。

来場者が来ると手を取り、共にライトで照らしながら、自分たちの表現を誇らしげに伝えました。

来場者からは

「まる(夕陽)さんかく(富士山)しかく(マンション)せん(地平線)がこんなにきれいに一度に見られる園はないね」

「ボクが見ている景色は、ボクも見たことがある景色に近づけるだろうかと思ったよ」

など、たくさんのうれしいメッセージをもらうことができました。

表現が認められる嬉しさを感じることに加え、夕陽の風景を保護者とも共有する機会になりました。

エズラくんの母からも「I SEE THE DRAWINGS OF THE CHILDREN AND THERES A STORY BEHIND IT.これはわたしにとってはじめてのことです」と、初めてメッセージをもらいました。

まとめ

ゆうひやしきの直前、エズラくんは初めて自分から描きたいと画材を手に取り、夕陽を描きました。

クラスのこどもたち は、彼が初めて描いた喜びを共感しました。

エズラくんはそのつながりが嬉しくて、仲間の中を歩き 回りハイタッチを交わしていました。 エズラくんと過ごしていく中で、時間の流れや、ものごとへの感じ方が人それぞれであること。

そして、人は確かに違うけれど、違うからこそ、心が動いた発見は人に伝えたいと思うこと。

互いの違いは大事にされながらも、それが響き合って気持ちを共有できると嬉しくて、もっとつながりたいと思うことを感じました。

ジャッキー先生への質問

理事長:先程の講演で教えていただいた幼少期の物語の中で、1番ジャッキー先生が心に残っている物語を一つ紹介していただけるとありがたいです。

その物語が、今のそのジャッキー先生の保育感やこどもと向き合う時の価値観、考え方、見方に繋がっているのかなと思います。

ジャッキー先生:何かに通う途中、(ジャッキー先生が)お父さんと山を歩いていた時に、「部族の首長の娘が崖から飛び降りた」という話をお父さんがしてくれたことがあり、

私は(ジャッキー先生)はその時に、

その理由は「きっとその山が高すぎたのだと思う」とお父さんに言い、それを言うことによって、お父さんにその後、荷物を持ってもらったり、毎回お父さんに送ってもらうということをしていました。

そのエピソードから、こどもが話すことというのは、 単に思いついたことを言うだけではなくて、何を感じているから伝えようとするのだと思います。

疲れたから登りたくないとか、送ってほしい、私はもう歩けないとか、そういうこどもの感じていることや必要としていることを違う表現で伝えている場合があるっていうことを、自分のこどもの時の経験から学びました。

物語は不変なものではなくて、こどもとの生活のその場で作られていくことだと思います。そして、自分は、今、その物語を任される立場になっているから、こどもたちと一緒に物語を残すことを大事にしていくようにしています。

参加者の感想(社会福祉法人ゆうゆうの職員より)

◇自分の凝り固まった考えや固定概念を壊してくれるこどもたちの自由な発想力やイメージ力に日々刺激を受けています。その発想をいかに形にしてあげられるか、イメージのスペースを広げてあげられるかは保育の力量だと強く感じました。1番印象に残っている内容は、「一度立ち止まる」ということです。こどもたちが自分の意見を伝え合う中、意見の不一致を受け入れ、紆余曲折しながら進めていくこと。これは、これからの保育の上で大事にしていきたいと思いました。日々こどもたちの声に耳を傾け、ひとつひとつ大事に拾っていくことから始めようと思います。おとなになってからもこどもたちが作り上げたファンタジーの世界を一緒に楽しめる保育士という職業に改めて魅力を感じた一日になりました。

◇誰のどんな意見も間違っていないから、意見を言い合うことの大切さ、また意見の不一致の際に一度立ち止まり考え、落ち着くことで「学び」となることとても共感できました。毎日の保育を「to do」ではなく、「to be」と考えられるようにしたいです。

◇ひとつひとつのこどものつぶやきや視線の先に目を向け、次の展開を一緒に楽しんでいる様子が伝わってきました。こどもたちと対等な関係で居続けることは、実はとても難しいことであり、保育者側の表情や言葉、動きなど気を配りながら、こどもたちと過ごすことの大切さを実感しました。また、こどもたちの豊かな学びのためには、保育者側の感性の豊かさが大切だと思いました。こどももおとなも心地良く過ごせる場所となるようにしていきたいです。

◇どんな考えも否定せず、耳を傾け、真正面で向き合っていく姿勢は私もこれから大切にしていきたいと思いました。やはりこどもの感性は豊かなもので、ひとりひとり違っているからこそ、色々なものが生まれ、何かを見て“感じる"ということを大切にしていると感じました。それは知識があるというよりもその人の中にあるもので、正解も不正解もないものだと思います。こどもだけでなく、自分や自分の周りの考え、感性を私も大切にしていきたいです。

◇「道を逸れること」「スローな教育学」は自分の目指したい保育理念ではありますが、到達するには、保育者としての実力が必要だと痛感しました。こどもの声を聞き逃さず拾う、あるいは引き出す力、それを形にしていく力をつけなければと思いました。園の先生方の「思いを形にする力」からも日々学びながら、自分も実践できるようになりたいと思いました。「保育者同士の意見の不一致も大事にする」「話し合う、否定はしない」という言葉も印象に残り、保育について積極的に話していきたいと思いました。

◇見るもの、触れるものにどのように感じ、考えるのかをこどもに提示するときに「〜はどうかしら?」と疑問文に問いかけていくに留め、あとはこどもに託す。保育者がかける言葉はほんの少しで良いのかもしれません。試行錯誤させる時間をあえて作り保障していくことが失敗も成功もない自分をあえて作り保障していくことが失敗も成功もない自分の考えを生み出すのだと思いました。芝生で紙を広げ、話をする先生と聞いているこどもたちの写真は、こどもの興味が創造力になる素敵な環境だと思いました。

◇意見の不一致やぶつかり合いは葛藤や苛立ちもあるかと思いますが、立ち止まったり、振り返ったりするきっかけとなり、違う意見が学びとなることを学びました。違う意見を聞いたり、物事を見たりする中で、自分の捉え方が変わったり、新たな視点で物事をみることができます。このやりとりをたくさん経験する中で多面的に物事を捉えられるようになるのだと思います。私たちの保育の中でもこどもたちの好奇心に目を向け、探究心をのばしこどもたちが自由に考え、紡いでいく物語を見守ったり、一緒に楽しんでいけるような関わりを心がけていきたいと思います。

◇「みんな一緒でそれでいい」は昔の考えで、ひとりひとり個性を出し、その子らしい自由な考えが、色々な意見のぶつかり合いを経て、1本の線から何本もの線になり大きな気になる。「みんな違ってそれでいい」こんな保育現場が一園でも増えていけば、新しい保育現場が見えてくるのではないかと思いました。

◇こどもたちのちょっとしたつぶやきや表情などそこに気づくおとなの感性や感覚も大切になってくると思います。カリキュラムに沿わせた保育、おとなのねらいを達成するための遊びではなく、目の前のこどもたちにとってどうかということを考えていくことの大切さを改めて考えることができました。

◇「ゴールの見えない旅のようなものだ」という言葉が印象にのこり、勇気をもらったように感じました。どのような展開になってしまうか分からないまま歩き始めることに恐れてしまうが、それを楽しむという考え方にすることで、保育が楽しくなるように意識したと思いました。

◇日本の文化や生い立ちで違いを感じている場面もありましたが、考え方や想像力、発想次第でもっと保育は楽しめること、こどもたちが感じている世界は無限大に広いことを改めて感じることができ、話を聞きながら、どんなことが自分のいる場所でできるかなと想像しながらお話を聞かせていただきました。

◇おとなの言葉じりひとつで、目の前のこどもの育ちが変わってくるということだと思います。“disagreement(異論・反論)”について、特にこどもだけでなく、おとな同士の“disagreement(異論・反論)”が大事であるというのが印象的でした。“disagree(一致)”があるからこそ相手の意見を聞こうという気持ちにもなり、より深く対話できるということはその通りだと思います。(日本人だからこそ感じる部分もあるかもしれませんが)こどもと関わる仕事のやりがいと責任を改めて感じました。

日暮里保育園視察

年長クラスのこどもたちにニュージーランドからジャッキー先生が日暮里保育園を訪問することが決まったと伝えると、それぞれが旅行に行ったことや聞いたことのある地名を話し始めました。

担任とこどもたちで訪れたことがある国やお父さん、お母さんの母国の挨拶の言葉を調べ世界地図に書き込み、ジャッキー先生方を迎える準備をしました。

訪問当日は、ジャッキー先生他、同行された日本各地の保育関係者の方々のミニ歓迎会を開き、『きらきらぼし』の歌を披露し、自己紹介をしました。

初めは「緊張する!」と、どきどきしていたようですが、ジャッキー先生へ質問を交わすことで、親しみを感じたようで、ミニ歓迎会後、早速、「園庭で一緒に遊ぼう」と誘っていました。

ニュージーランドでも自然との関りやどのような土地に生まれたのか自分のルーツや暮らしている環境を大事にしているとのこと。こどもたちがジャッキー先生の手を取り、園庭内を案内するとこどもたちの説明を丁寧に聞いて下さいました。

視察後、同行された方々と日暮里保育園の印象を交流しました。

ジャッキー先生からは「とても居心地がよく、ここに居ていいんだと感じた」「こどもたちが『ここは登ったらだめだよ』や『ここには、○○がある』とアプローチしてきてくれて、自分もここの一員だと思わせてもらえた。最高の朝だった。」と感想を頂きました。

ジャッキー先生はじめ、視察に来られた方々とこどもたちとの関りは、とても穏やかで温かい雰囲気があり、この日の光景を忘れずに明日への保育に繋げたいと強く思いました。

最後にこどもたちがケヤキの枝で作ったオーナメントをプレゼントすると、ジャッキー先生から、ニュージーランドのインコのパッペット(ニュージーランドの文様がプリントされている布で包まれていた)を頂きました。

今回、ジャッキー先生から保育実践を直接お聞きすることができたことや保育を視察して頂き交流を行えたことは、社会福祉法人ゆうゆうとして目指している保育と繫がりを感じました。

一つの価値観や考え方に偏らず、こどもたちと関わる職員たちで考えを出し合い、こどもたち、保護者や地域の方々も含め、対話しながらつくりあげていく保育をこれからも大切にしていきたいと思いました。