「埋もれた研究」発掘の一環で,100の研究アイデアを妄想して分析したら見えてきたこと【背景編】

要約すると

既存の学術研究の問題点を改善するために,研究テーマや,研究に関わる個々人の事情に合わせた柔軟なボトムアップな組織・体制づくりができないか模索しています。

そのためには,学術研究における選択肢の拡大や,研究テーマ以外の活動にも取り組む必要があります。

その第一歩として,さまざまな事情で学術研究に関心のある人の中で眠っている研究アイデアの発掘・共有を行うことが必要と考えます。

ただし,これが本当に「第一歩」になりうるか,という点については議論が必要です。

さらにその第一歩として,100の研究アイデアの妄想・分析を行いました(これについては別記事にて詳細を説明します)。

これにより,純粋な好奇心ドリブンの研究を実現するだけでなく,新たな知識の開拓・学術研究活動の社会における評価の向上を目論んでいます。

はじめに

まずはなぜ「100の研究」を妄想して分析しようとしたのか,という背景についてまとめるのだが,本記事の全体像として

マクロ視点(社会の活動)の背景とミクロ視点(個人の活動)の背景

ミクロ視点の背景とマクロ視点の背景のギャップが大きい

ミクロ視点が集まって相互作用するとマクロ視点の新たな知見が創発する,などという楽観的な見通しでよいのか

という状況にあることは最初に断っておきます。この点についてもフィードバックがあるとありがたいです。

マクロ視点の背景

ボトムアップな学術研究の組織・体制づくりは可能か

既存の学術研究の組織・体制にさまざまな問題があることは肌感覚でもわかる人は(アカデミアの人間であれば)多いでしょう。研究の評価軸の硬直化,専門のタコツボ化,定量的な研究評価の弊害,アカデミアの中のキャリア形成の困難さ,社会との対話の困難さ,……など枚挙に暇がありません。

その一方で,実際,学術研究の問題を洗い出す研究や,研究・開発の体制の拡張や新たな体制の模索を試みる動きも多数あります(下のWebページにまとまっています)。

これらは既存の組織・体制の修正によるアプローチが中心と思われるが,その一方でボトムアップに,研究テーマや研究に関わる人々の事情に合わせて柔軟に

組織・体制

学術研究に関わる個人の生き方

の組み立てができないだろうかという問いが,実は出発点のひとつです。

「学術研究で食べること」の選択肢を増やす

学術研究に限らないが,「やりたいことだけで食べていく」ができるのはほんの一握りの人間にしかできない。「やりたいこと」以外の研究テーマの選択肢を増やして「研究テーマ×予算×エフォート」のポートフォリオを組んだり,何らかの形で労働に向き合ったり(大学教員であれば主に教育と大学運営)しなくてはならない人がほとんどでしょう。

個人的に長年不思議なのは,「大学教員」「企業研究者」「URA」「科学コミュニケーター」……といった,すでに敷かれたレールのある選択肢しかないように感じられてしまい,選択肢を増やすきっかけがつかめないことにあります。それは単に私個人の情報収集・処理がうまくいっていないだけなのかもしれませんが,選択肢の開拓のために必要なコストや退路を断つリスクの大きさも大きな要因であることは間違いないでしょう。選択肢は探したり開拓したりすればそれなりに可能性はあるのだろうとは,『博士漂流時代』を読み返すと思うのですが。

これがうまくできた人の本も刊行されている(あえて列挙しません)し何冊も読んではいます。もちろんこのような生き方には相当な苦労も必要なことを窺い知ることもできるのですが,いかんせん本になる時点である程度「成功した立場からの視点」になってしまうことは否定できないでしょう。知りたいのはそうした視点よりも,現在進行形に近い形で試行錯誤した形跡ですし,そもそもその形跡の数自体がきわめて少ないのも現状ではないかと考えています。

この形跡に近いものを掘り出すことはできないか,という問いも,出発点のひとつです。

「知の先端」と「知の平野」の間にある「知の裾野」を開拓する

前掲の『博士漂流時代』で紹介されていて気になった考え方として,「中間的な科学・技術」という概念があります(このスライドの5枚目でも図で紹介されています)。

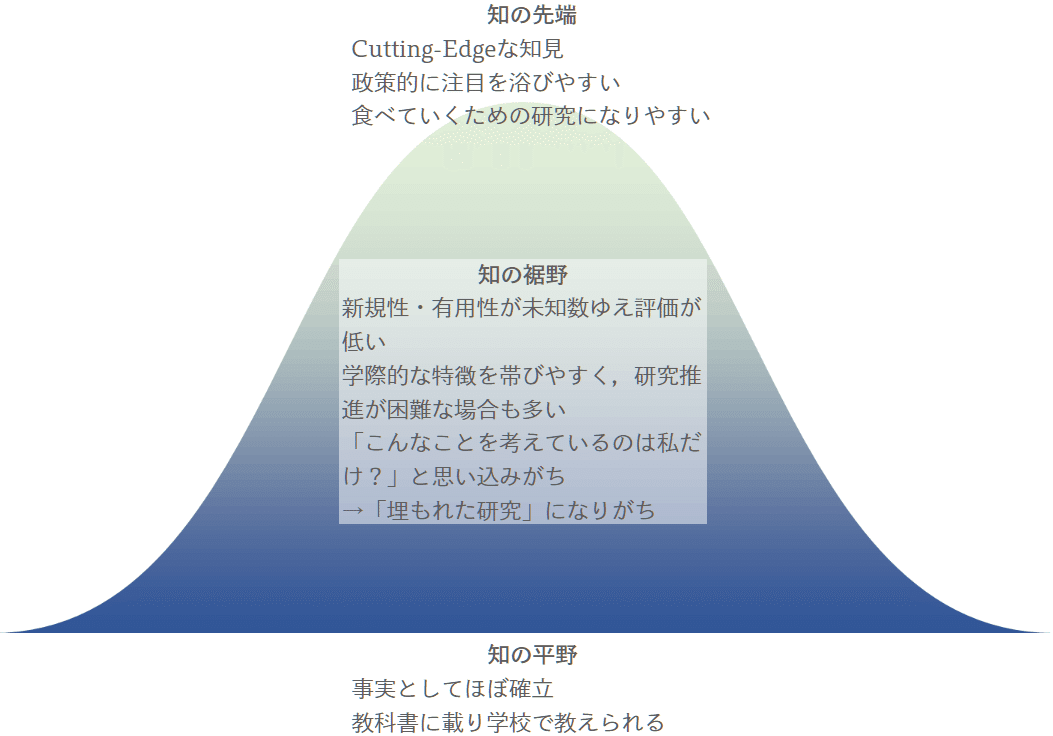

「知の先端」であり政策的に焦点の当たりやすい「"Cutting-Edge"な研究」

「知の平野」とでも呼べる教育現場で教科書に載せられて教えられるレベルの「事実としてほぼ確立した科学」

の両者の中間に

「知の裾野」とでも呼べる「中間的な科学・技術」

が存在するという考えです。この情報だけでイメージはつかみづらいかもしれませんので,私が考える限りで解釈・補足したのが下の図です。

さらに「知の裾野」について特徴を補足すると,既知の研究でいえば

知見としては数年前の論文なので学術研究のコミュニティからは「何を当たり前のことを」と思われてしまうものだが,分野外の研究者や市民からは「面白い」「どこかで役立てられるかも」と思われる研究群

「知の平野」側の分野外の研究者や市民の立場からは,「知の先端」への「登頂」は歯が立たないが,ある程度のところまでならその分野の心得のある人の力を借りて「登る」(理解し,その知見を生かす)ことができる研究群(やや啓蒙主義的ですが,ヴィゴツキー流にいえば「発達の最近接領域」ともいえそうな領域です)

ということでしょうし,未知の研究ならば

新規性・有用性についてはなかなか政策的・社会的な評価を得るのが難しいが,一部の人に純粋な好奇心ドリブンで興味を持たれて解明が進みそうな研究群

余力があれば研究者としても手を回したいが,いかんせん「知の先端」とはいえない分野なので優先順位は下がるし,自分の労力や予算などのリソースが足りず手が届かないどころか記憶の彼方に行ってしまう研究群

アカデミックポストの立場上そのテーマで表向きは研究することはできず,「夜の研究」としてひっそり進めている研究群

アイデアの学際性ゆえ,どこの分野の研究としてアウトプットすればよいかわからないまま世に出せないでいる研究群

「こんなことを考えているのは私だけ?」と思ってしまい,思いつきはするものの外化することもなく眠ってしまう研究群

などといった特徴があるといえるでしょう。これらの中で特に「昔,手を回そうと考えていたが気がつくと忘れていた」「『こんなことを考えているのは私だけでは?』と思っていた」などという理由で,眠らせてしまっている研究のアイデアは案外多いのではないかという見立てを私はしています。もしかしたらこのような「私だけ」アイデアに日の目を見せることが,ただ「純粋な好奇心ドリブンで解明できたこと」以上の価値を持つこともありえると考えています。もちろん,好奇心ドリブンであることに何よりの価値を置くことは忘れてはならないのですが。

このような事情などで眠っている研究を「埋もれた研究」と呼ぶことにします。これを掘り出すことができないか,という問いも出発点のひとつです。

ミクロ視点の背景

ミクロなアイデアのアウトプットを積み重ねておく

研究者の中にはどんどんアイデアを形にできる器用な人もいますが,そういう研究者ばかりではありません。ただ,そのような器用さはひとつの才能ですし,生かせるのであれば存分に生かすことが大事とも考えます。

また,さきほど述べた理由によって,アイデアの質が必ずしも形になるための唯一の要因ではありませんし,むしろアイデアの質,リソースが揃うタイミング,時代の巡り合わせ,……といった縁の要因の方が大きいのではないかと思っています。

ただ,何らかの形で,小さなアウトプットでもいいので積み重ねておくことがアイデアを形にするという縁をつなぐ上では重要といえるでしょう。十分条件とはいえなくても,必要条件にはなりうる活動といえます。

「埋もれた研究」は「斜め上方向」にある

自分の中で専門という形で守備範囲の定まっていて,進め方がわかっている研究の方向性を「垂直方向」,他分野の方法論をゼロから学んで進める研究の方向性を「水平方向」とした時,実は「埋もれた研究」は「斜め上方向」に多く存在するのではないかと考えます。

このたとえで考えるならば,「斜め上方向」の「埋もれた研究」には次のような特徴があると考えられます。

「こんなことを考えるのは私だけ?」と思い込みがちである。

「水平方向」にベクトルが傾く以上は学際性の色が強くなりがちなので,既存の学会・ジャーナルでのアウトプット先がわからず日の目を見にくい。

「水平方向」にベクトルが傾く以上はちゃんと成果にするには他分野への越境が必要になるので,その分多くのリソースが必要になる。

「垂直方向」からみれば正統派ではないアイデアになりがちなので,既存の評価軸で評価を受けにくい。

このような特徴があるため,「埋もれた研究」なかなか日の目を見ることすらなく眠り続けている可能性があります。

また,「斜め上方向」の発想には「自分の固定観念から外れる」「敷かれたレールのように一度きっちり決めたプランから外れる」「一部の人間の思惑により決められ,押し付けられた枠組みから外れる」といった作用があると考えられます。これはSF思考のねらいとも共通するところです(以下参照)。

余談ですが,そもそも今回まとめているこのアイデアにしても,既存の学会・ジャーナルとしてはどこで評価されるのだろうと思いながらまとめていますし,まったく別の場で,別の評価軸で評価されることはないだろうかとも思っています。

「埋もれた研究」の発掘・共有と実現に向けた構想づくりは「知の裾野」の開拓につながるか

この研究(「研究の研究」とでも呼べるかもしれませんが)の構想は大きく分けて

第1フェーズ 「埋もれた研究」の発掘と共有

第2フェーズ 「埋もれた研究」の実現に向けた研究体制(目標をどうするか,誰をどのように巻き込むか,どのようなチームを組むか,予算はどうするか,……)も含めて「斜め上方向」への構想を本気でつくる

という2つのフェーズに分かれます。

これら2つのフェーズを通して,好奇心ドリブンの研究という研究者のひとつの理想と,社会におけるその研究の居場所づくりの両方を満足させるものになると考えます。

今回,予備調査という位置づけで100の研究アイデアの妄想を試みましたが,これは第1フェーズに関連するものです。

(以下,【予備調査・方法論編】【予備調査・結果と考察編】に続く)