総合職で実力発揮

はじめに

現在の就活の状況は甘くありません。しかも就活の指導状況を見ると、どうも内定を得られなかった人に対する対策が、当を得ていないと思うことが少なからずあります。

私は、ある企業で新入社員の受け入れ研修などを20年程度経験し、さらに学外講師として、大学生に対するお付き合いも経験しました。

この経験を活かして、採用側の目線で求められている人材を明らかにすることで、内定が得られなかった場合にでも、自分がどのような方向で、力をつければ、次のチャレンジで成功するか方向付けを与えたいと思います。

私の経験では、企業は将来の可能性を秘めた頭の良い自分で成長する人材を求めています。そして、少しぐらい失敗にも耐えて、反省し成長する人材を求めています。

このように、求められる人間になる、お手伝いをしたいと思って、これを書きました。

1章から5章までは、就活のターゲットを明確にするため、なぜ総合職正社員での就活をするかと言う動機づけをします。なお、ここでは採用側の目線で書いた部分が多いです。常に、採用側の観点を意識することは、就活で勝利するための重要な要素であることを知って下さい。次に、6章では総合職で採用する側の目の付け所について書きました。会社が求めているのは、頭が良くてしかもこれからも会社で成長する人材です。そして7章から12章は、頭が良いと評価される人材になるための方向付けを行いました。13章と14章は、今後の成長可能性を示すための、自己成長力について書きました。

最後の15章は、少し趣向を変えて、今からでもできる自己鍛錬の項目を挙げています。

1.なぜ就職か

現在の就職活動は、外見は人手不足の為、どこかには入れる状況になっています。しかしながら、よい条件での就職は、やはり苦労します。ここでは、正社員で総合職採用を目指す就活中の学生に対し、企業側で採用および新人教育の経験し、また色々な人の活躍状況を見た立場から、アドヴァイスを送ります。

はじめに、正社員で就職すると言うことについて考えて下さい。皆さんはなぜ、就職するのでしょう。皆がしているから、自分もしないと格好が悪い、などと言う理由もあるかもしれません。しかし、今だけでなく、10年後、20年後そして30年後の自分を考えて見よう。その時の自分の生活をどう支えているか考えて見よう。それが難しいなら、子供を大学に通わせている、親の立場になったと想像してもよい。ただし、君たちの親御さんたちは、若い時代はまだ日本の国に活力があり、曲がりなりにも経済成長が期待できる時代であり、ある程度の地位を得て、それなりの収入を得て、君たちを大学に行かせることができた人が多いと思う。また、社会全体にまだ活力と余力があり、経済的に皆で支え合うことも少なくなかった。

しかしながら、今の世の中は、既に経済成長が続くかどうかは、期待できるものではなくなっている。さらに、経済的にも余裕がなくなってくるので、自分と家族の生活費は、自分で稼ぐ必要が、今まで以上に厳しくなってくる。これが、20年から30年後の社会である。そのような時、しっかりした収入を確保していることの有利さは、言うまでもないだろう。特に、女性も結婚して、養ってくれる相手を見つけるという発想は、難しくなっている。逆に活躍している公認会計士には、主夫に子供を見させている人もいる。

さて就職するときに期待できるメリットの一つが、長期的に安定した収入の確保と言うことについて、同意いただけたであろう。

2.なぜ正社員で採用するのか

次に見方を変えて、採用する企業の立場で、なぜ長期雇用契約で正社員に採用するのか、動機を考えて見ましょう。

さて逆に、非正規雇用で仕事を遂行することの経営側の利点も考えて見ましょう。例えば、外資系のファーストフードの店では、マニュアルがしっかりしていて、大方の作業はアルバイトの店員が対応しています。このような運営の利点は以下のとおりである。

1)アルバイトの時給は安く抑えることができる

2)負荷の変動に応じて人員を加減できるので最適な人件費で運営できる

つまり、人件費を抑えることができるのが、大きなメリットです。

ここで、正社員にしたときのメリットは何があるか、考えましょう。

1)継続的に仕事するので知識やスキルが蓄積向上する

2)収入保証により生活が安定するので会社に対し忠誠心を期待できる

大きく言って、この2点がメリットです。このメリットが、上記の人件費のデメリットを上回るから、会社は正社員として雇用するのです。

つまり会社にとって、知識やスキルの蓄積向上を期待でき、しかも忠誠心を発揮できる人材を、求めているのです。

従って、採用されたいと思うならば、この2点の可能性を認めてもらわないといけません。ここで、『可能性』に注意して下さい。正社員と言うのは、長期継続雇用と言うことで長期的な力の発揮が必要です。そのためには、現状の力もさることながら、今後とも成長する可能性が重要です。現在の力だけで評価するなら、有期の契約社員で十分です。

3.仕事の種類

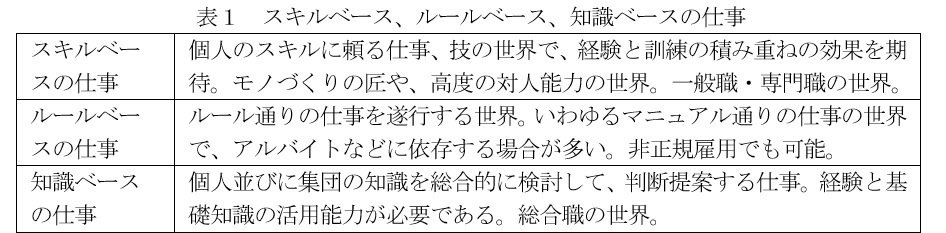

仕事の種類には、色々な分類がありますが、個人能力の蓄積と言う面では、以下の3分類が解りやすいでしょう。

さて、今までの議論と対応して、正社員として必要な人材は、どの仕事でしょう。上記のスキルベースの仕事と知識ベースの仕事は、経験を積むことで蓄積の効果が出ます。しかしながら、ルールベースの仕事に関しては、マニュアルがしっかりしたら誰でも交代が利くという状況です。人件費が安く、負荷変動に柔軟に対応できる、アルバイトでも構わないのです。

従って、正社員の雇用を目指す場合には、表1のスキルベースの仕事か知識ベースの仕事のどちらかを担当すると言うことで、活動しないといけません。マニュアル人間には、正社員の道は難しいのです。また、指示待ち人間に関しても同様です。指示を受けるだけなら、マニュアル人間と変わりません。採用側は、自立して行動する人材を求めています。

なお、技術の進歩に従い、上記区分も変化することがあります。例えば、30年ほど前なら、種々の前例を単に覚えているというだけでも、知識ベースの仕事として通る場合もありました。また英語ができ、アメリカの文献を理解できるというだけで、総合職としての価値を示していました。しかしながら、現在はIT化・ネット化しているので、前例などは適切な検索を行えば直ぐに入手できる様になっています。また、英語文献の日本語化も速やかに行われるようになっています。従って、総合職に値するためには、頭の良い、つまり思考力が必要です。

4.総合職か一般職か

さて、上記のスキルベースの仕事と知識ベースの仕事のどちらを目標として、就活を行うべきでしょう。結論を先に言うと、大学を卒業した場合には、知識ベースの総合職を狙うべきです。

理由は、スキルベースに関しては、経験や訓練により身につくものが大きいので、できるだけ早く働いて、若い時から仕事を通して身に着けたものが大きな意味を持ちます。つまり、大卒より高卒の方が有利なのです。

一方、知識ベースの仕事においては、基礎的な知識や知識の使い方は、大学での教育で身に着けたものを活かす機会も多くあります。こう考えると、総合職での就職を狙うのが、大卒者の就活としては、正しい目標と思います。なお、技術系の場合の、高度な専門職も良い目標です。要するに知識が生きる職場を狙うべきです。ただし、一部の営業の一般職採用では、単にお客様の年齢層を考えて大卒者を採用する事例もあります。

5.広い目で観たメリット(社会貢献)

このような総合職での就職には、社会的な責任を果たす義務と言う側面もあります。単純に考えて、現在の税収入はあまり伸びないと言うことで国も地方自治体も、頭を悩ませています。そこであなた達が働き、しっかり給与を得て活躍をすることは、納税と言う社会に対する基本的な貢献となるのです。国民の義務として、しっかり納税をすると言うことが第一であることを、認識して下さい。

次に、総合職としての活躍は、多くの付加価値を生み出すことです。その付加価値の実現には、色々な人がかかわっているので、雇用を生み出すことにつながっています。今の日本は、物が売れないという話をする人が多いが、売れるようにしたらまだまだ売れる可能性を秘めています。そのような可能性を現実にするのが、総合職の仕事です。今直ぐにできる仕事ではないが、10年先にこのような貢献ができるように頑張って下さい。

6.総合職として求められる人材

もう一度、採用者の立場に戻って考えて見ましょう。正規雇用で採用すると言うことは、現在の能力もさることながら、今後の成長可能性と忠誠心が重要と言うことは既に述べました。ここで総合職の潜在的可能性とは、何がでしょう。それはズバリ言うと、

『頭の良さ』

です。もう一つ言えば、

『必要なスキルを身に着けるだけの、忍耐力と自己の鍛錬力』

も必要です。このためには、学生時代に何かの能力を、苦心して身に着けた経験があれば、その応用が他でもできると期待できます。『体育会系』の学生を求めるのは、単に

「言うことを聞いて頑丈でよく働く」

と言うだけではありません。必要なものを、繰り返し訓練して身に着ける経験をしているからです。悪名高い、「有名大学出身者を求める」動きにも、入試の努力を評価する面もあります。また英語能力でTOEICの点が高い時、その努力を評価する場合もあるのです。

さて、話を戻して、『頭が良い』に関して、考えて見ましょう。ここで大切なことは、

「就活に於いて頭の良さは、採用側が感じるものである」

と言う基本的な事実です。もう一付け加えれば、頭の良さは、知識の量や学校の成績で評価できるものではありません。採用側も本当に頭の良い人間を、選ぶためには種々苦労をしているのです。現在のところ、そのための主要な手段は大きく分けて以下の3通りです。

1)SPI等の適性検査の成績

2)小論文などの文章評価(エントリーシートの内容も含む)

3)面接の受け答え(主観的印象)

また資格やTOEICの成績なども参考情報となる場合もあります。ただし、これらは必要条件として、足切に使われる程度です。

7.頭が良いと評価されるために

頭が良いと評価を受けることは、学校の成績だけではありません。これは、自分たちの経験でも明らかでしょう。自分が、人の頭の良さをどう感じるか、考えて見ましょう。人が他人の頭の良さを認識するのは、学生時代なら、成績で見ることもあるでしょうが、多くは対話などの行動を通じてです。例えば、以下のようなパターンは頭が良いと、感じるでしょう。

「難しいことを解りやすく説明してくれる人」

人が理解できないようなことを、かみ砕いてわかりやすく説明する。本質をつかんで、上手にたとえ話を使いながら説明する。聞き手のレベルに合わせて説明する。このような能力があれば、聞いていて頭が良いと感じるでしょう。

このような力を、就活の各段階で、認めてもらうためには、どうしたらよいでしょうか?

個別の対策は色々ありますが、基本的には知識の活かし方と言う、方法論を身に着けることが大切です。また、それを実現するための、スキルの訓練も大切です。これからは、まず以下の8章から11章では知識の活かし方として、モデルの作成について述べます。

8.知識の活かし方

一般に『頭が良い』といわれる人は、色々な知識を活用して、実際の問題解決に役立つように、判りやすく説明する力があります。さらに、「一を聴いて十を知る」と言う風に、複雑な現実から本質を見抜き、一般化して情報を引き出す力にも優れています。自分の体験の中でも多くの情報が溢れていますが、その中で必要なものを取り出し、後で活用することが一つの条件です。単に昔のことを記憶するのではなく、使えるように整理して記憶する人がこの様な力を発揮します。感受性が鋭いことも、頭の良さに関係しますが、鋭く感じた物の意味をしっかり考えることも、必要です。

ここで大切なことは、理論を使えるようにしっかり理解しておき、理論の世界だけでも原因―結果の関係がつながっていることです。これが網の目となって、理論展開の要所から現実へと対応をとる、この力が使える知識となる一つの条件です。

このような、頭の良さを実現する為には、理論的な知識と、経験的知識を体系付けて、総合的にまとめるスキルが必要です。このようなスキルは、実際に使うことで磨かれます。なお、理論はあくまで理論が成立するある種の理想的な条件であり、複雑な現実と対峙した時には、修正すべき状況も生じます。このような理論側の修正を行いうる力があれば、理論に使われるのではなく、理論を使うことができるようになります。

特に、モデル化した世界の中で、シミュレーション的に動き回ることで新しい発想を得ることが多くあります。以下ではモデルの作り方と使い方について、もう少し補足します。

9.理論的知識からモデルを作る場合

学校などで学ぶ知識は、まず試験を合格する為に、断片的に記憶していくでしょう。しかしながら、この知識をいくら集めても、丁度それに当てはまる状況でもなければ使えません。しかし、この知識を定義・公理等で体系化して、きちんと証明が出来るようにしていくと、網目状の体系的な理論知識となってきて、少しは応用が利くようになるのです。このような知識の体系化は、演習問題などを多数解くことでも身につきます。断片的な知識が、体系的に整理されたのが、次の段階です。

しかし、このような理論的な知識が適用できるのは、理想的な世界であす。例えば、野球において、ボールの形状が変化しないで、完全弾性衝突するとして物理学の式で解析したら、『重い球という物は存在しない』と言ってしまいます。しかし、現実には、ボール自体もバットと当たった衝撃で変化するし、当たっときに滑るか、芯まで衝撃が届くかにより、ボールの受ける力は変化します。また、風向・風速・温度・湿度など空気の状況や、バットの表面状況まで考慮すると、『重いボール』と『軽いボール』は存在する可能性は十分あります。現場の選手や監督・コーチが、

「重いボールと軽いボールは存在する。」

と言っている以上は、現実を受け止めて、他の分野の知識も加味して検討しないといけません。そこで、ボールを外側と芯の2重の球でモデル化するなどの、適当な近似条件で図式にして、モデルの上で必要事項を加味した検討を行うことで『重いボール』が説明できるようになります。このような段階を経て、理論が実際に使えるようになってくるのです。なおこれは自然科学だけでなく、社会科学でも同様の検討が必要です。

具体的に知識を使う場合には、理論的に作ったモデルの方から現実との対応を探し、原因と結果の両面でマッチングした時、この理論が使えるようになります。

10.経験的知識の使い方

一つのことを経験した時に、その意味を考えて改善したりする仕事ぶりは、『頭が良い』と評価されます。しかし、多くの人が頭の良さを評価されるのは、経験を一般化し応用を利かせるようになるレベルです。例えば、上で述べた野球の例では、

「XX投手の球を打ったとき思ったより飛ばなかった。彼の球は重い。」

と言うだけでなく、

「回転しない球は重い。」

と言う一般的な見方から、

「XX投手の球は回転が少ないから重い。」

と言う場合には一般化して応用が利く考えと評価されるでしょう。

しかし、本当に頭の良い行動には、その状況を全体的に見て周辺まで配慮を配ることが必要です。全体像を、遠近感のある絵のように優先度を付けて思い浮かべることが出来れば、しっかりした仕事ができるようになります。このためには、前にも書いたように理論的知識を活かして、説明することも有効です。

更に、自分が描いた絵図の中に入り込み、色々と想像をしながら新しいモノを創造する人を、人は『頭が良い』または『天才』と言うのです。

一般に、理論的知識は、複雑な数式などで因果関係を示しますが、実際の説明には、単純に原因と結果の関係、そしていくつかのフィードバック的要素を示せれば、十分説明できることが多いのです。逆にそれぐらい単純化できないと、効果的な説明はできないのです。

なお、経験には

「その仕事に必要なスキルを身につける」

と言う要素もあります。このようなスキル鍛錬のためには、ある程度の繰り返しが必要です。この必要性を認識し、単純作業であってもきちんと身につける姿勢は、一見では「頭の良さとは関係なさそう」に見えます。しかし、この必要性を考えて、自分の鍛錬をきちんと行い、単純作業を粗末にしない姿勢は、『頭が良い』と人に言われていても、敵を作らない大切な要素です。

11.経験と理論の統合

上記の理論面と経験が、お互いに上手く交わると、『本当に頭の良い人』と言えるようになります。このような人の行動は

知識が現実の場で使えるようになる。

経験したものの理論的説明がきちんとでき、説明がわかりやすい。

経験と理路が一体になった世界に棲み込み新しい発想が出る。

等の特性があります。

なお、理論の限界もよく心得ていて、複雑な現実の前には、理論の不備を常に疑い謙虚にモデル修正をする力も持っています。現実と理論の間で、相互の緊張があると、理論が成長していくのです。

特に社会科学の理論は、経済学の「市場主義と政府の役割重視」のように、多様な見方があるという前提で考えているので、現実との緊張関係が意識しやすいのです。しかし、物理学を母体にした工学の世界でも、近似条件などでわざと見なかったものが存在います。それらは、多くは雑音として統計処理して、影響を排除するが、時によってはモデルに組み込む必要もあるのです。天文学からニュートン力学が生まれたのは、太陽系が太陽と地球または地球と月のように、一対一で考えることができるような、簡単な構造だったからです。このよう主要構造に、摂動を加え修正して、工学は成立していくのです。

12.会話での頭の良さ

会話をしていて、相手が頭が良いと感じるのはどのような時でしょう。会話の内容をきちんと把握し、適切な応答を返してきたら頭が良いと感じるでしょう。ここで大切なことは、自分と相手が同じ価値観・評価尺度や概念を持っていると思い込まないことです。相手の立場に共感を持つことは、スムーズなコミュニケーションには有効ですが、相手の立場が違うことがあります。また、「価値観も違いがある」と考えることも大切です。

このとき、相手にも理のあることを認識した上で、動作原理や判断基準を推定することが出来れば、頭の良さと柔軟性を示すことになります。この力で、良い考え方を自分のモノとすることもできます。このためにも、相手のよさを引き出すことは大切です。人の良さを引き出すことで、自分のよさも認めてもらうことが出来ます。また人の良いところを自分のものに、取り入れることが出来るのです。

更に、他人の対話を見て、客観的に評価し、良いところを見出す姿勢も重要です。この様な客観的な評価を、自分の時にも行えるようになると、自然に改善が進みます。このような自律的に改善することが、頭が良いといわれる条件です。

上記の議論をまとめたのが、図4です。相手の思考に関して、自分の脳内にモデルを作り、更に対話環境自体をモデル化して客観的に見ます。もう一歩進んで神の立場で、対話自体を見ましょう。このように神の立場に立って、全体を見ながら改善することは、頭の良いといわれる一つの条件です。

13.忍耐力と訓練について

前に書きましたが、採用したくなる一つの条件は必要な能力を身に着ける、忍耐と鍛錬の力がある人です。これは、今までの生活で、自分ができなかったことを努力してできるようになった経験があり、今後とも逃げずに立ち向かう姿勢を、問われています。

いわゆる、有名大学優遇には、受験勉強の場で行った努力を評価している面もあるのです。また、仕事を遂行するためには、必要なスキルを身に着ける必要があります。極端な例では、「言葉を聞き取る、メモを取る」と言う様な基本的な作業も、適切な速度で、間違いなく行うためには、ある程度の繰り返し訓練が必要です。なお、この訓練回数は、個人差が大きく一律に決まるものではありません。繰り返し訓練し、日常で使用することで自然と身につくものです。このような自主的なスキル訓練は、会社生活でもいろいろと使用する機会があります。スキル訓練の経験があると言うことは、就活でのPR材料として有効です。

このような面を考えると、部活やアルバイトでの習熟体験と言うものが一つのPR材料になってきます。この時には、具体的にどのようなスキルを、自主的に練習を繰り返し、習熟させたかを、言えることが大切です。

また、学生時代の卒業研究や修士の論文作成においても、いかなる工夫をしたか、難しいものを自分の努力で解決したかが、一つのPR項目となります。さらに言えば、その時どのような事柄を学んだか、それはどのように一般化できるかといえば、なお望ましいです。

一方、このような経験がない場合にも、見直すと他にも同様のスキル習得の場面があります。例えば、英語のヒアリングに関しても、同じところをCDで繰り返し聞く、英語の講座を継続して聞く、ラジオの英語のニュースを毎日聞く、などの繰り返しで身に着けた人もいるでしょう。このような経験を他に生かせば、会社でも必要なスキルを身に着けることができると示すことができます。

今迄このような経験がない場合にも、今からでも英語習得などの経験を作ればよいのです。

「就活を通じて成長する機会を得た」

と、前向きに考えることが大切です。

14.計画と失敗の経験

仕事の実行時は、PDCA(計画→実行→確認→改善)のサイクルを回すことが大切です。このような習慣は、学生時代から身に着けておくことが大事です。

さて、このようなPDCAのサイクルを回すと言っても、

「いつも計画通りです」

と答える場合があります。これは、計画通りに仕事が出来ているので、悪いことではないと考える人もいるでしょう。確かに、会社の定常的な生産の場合には、このように計画通りの進行と言うことは大切です。

しかしながら注目するのは、計画の内容です。

チャレンジしなければ失敗はしない

極端な話、「何もしない」と言う計画なら、寝ているだけで達成できます。そこまで行かなくても、自分の能力に対して、余裕を十分見た計画を立てた場合には、失敗は少ないでしょう。例えば、今までの高校受験、大学受験などでも「余裕を見た進学先」と言う指導を受けた場合もあるでしょう。このような場合に、『落第と言う失敗』の経験はありません。しかし、落第の経験があったら、自分の弱点をもう一度見直して、勉強し直す『確認→改善』の活動をしたでしょう。このような経験を通じて、自分が成長した経験は貴重です。

このように、

適切なチャレンジ目標を計画し、実行する。

その結果が失敗になっても、その過程を確認し反省する。

そして改善点を見出すことで、自分の力を増していく。

このような動きこそ、本当のPDCAサイクルを回すことになります。ここで、各段階で大切なことを挙げておきます。

14.1 計画段階

計画するときは、その目的をしっかり考えて、どの程度のリスクを許容できるか考えて、計画します。リスクが許容できるときは、できるだけチャレンジすることが望ましいです。安全サイドの余裕を持った計画だけでは、チャレンジ精神が失われてしまいます。リスクを広い目で評価することが大切です。例えば、家庭の状況が許す環境なら、浪人を覚悟で上位の大学を受験するようなものです。

また、失敗が許されない改革の場合には、予備を見込むことも大切です。一旦計画に合わなくなっても、その予備で取り戻せるようにします。このような工夫も大切です。特に全体としての失敗は許されない場合でも、部分的にチャレンジし、失敗したらリカバリが可能と言う場合もあります。このような時、できる限りチャレンジしておくと、今後ともチャレンジ性の高い生活習慣となっていくでしょう。

14.2 実行段階

何事も実行することが大切です。計画したら、それを実行する。ここで重要なことは、節目毎に確認をすることです。学校の様に試験してもらって始めてわかる、ではなく自分の方法で、ここまでの仕事の完了状況の良否を確認することが、自立するための一歩です。このような生活習慣は、今後とも大切です。

14.3 確認段階

計画の完了段階では成果を確認します。特に失敗に終わった場合には、その理由を明確にする必要があります。なぜを何度も繰り返して、真の原因にまでさかのぼることで、今後の改善項目が見えてきます。この段階で、自分に厳しく追及することが大切です。確かに、社会環境など外部の原因によって、失敗することは多いが、それを想定しなかった自分の甘さと言うことは、反省要因として考えるべきです。

こうしてしっかりした原因追究を行っていくと、次に行うべき対策が自然と見えてきます。この段階では、責任追及的な見方よりあくまで客観的かつ冷静に見ることが大切です。

14.4 改善段階

この段階が一番重要ですが、上記の確認段階で真の原因が見えていると、後は自分でできる対策を考えるだけです。特に、自分でできることを考えることが重要です。例えば、先輩などから、依頼事項の割り込みを受けたとする。このような割り込みをした先輩が悪いのではなく、その割り込みを予測できなかったかと、自分でできることを考える姿勢が重要です。自分でできることを、広く考えることで、改善すべき事項が見えてきます。

この改善をしっかり行うことで、自律的に成長することができるようになります。昨日より今日、今日より明日と毎日成長することが可能になるのです。特に、読み書きのスピードなど基礎的なスキルが問題とわかれば、しっかり自分で訓練を考えて実行しましょう。このような経験した、人財を企業は求めているのです。

14.5 打たれ強い行動

このように、計画通りの実行ができないと言うことも、一つの失敗である。その失敗をきちんと生かして、成長につなげると言う経験を積むことは、自分を強くすることができます。チャレンジして、失敗しても次のチャレンジを行う。このような行動を行いやすくするためにも、日ごろから『計画未達成』という『小さな失敗』を克服しておくことで、大きな失敗に対しても、対抗力が付くようになります。このような力は、就活においても役立つし、仕事の上でも役に立つ力となるのです。

失敗の活かし方を知っていると言うことも、貴重な能力です。

企業が求めているのは、猪突猛進して結果を顧みないドンキホーテでもないし、悩むだけで行動に移せないハムレットでもありません。失敗をしっかり生かす、エジソンを求めているのです。

15.今後の対策

とりあえず、自分の状況を冷静に見てみましょう。今まで学校で学んだ知識の内、どれだけ素人に上手に説明できるものがあるでしょう。そして、身についているスキルはどれだけあるだろうか?ここで大切なことは、低いレベルであっても、少しでもあるものを認めることです。そしてそれを自分で育てていく過程が、他の分野での成長にもつながっていくのです。まず出来そうなことからやっていくことが重要です。

それでは「、一般的な項目について考えて見ましょう。今まで触れずにいたが、採用試験では、色々な種類の適性検査を受けることが多くあります。SPI等が代表です。これらの対策本の使い方ですが、まず一度は目を通しておくことを勧めます。理由は、問題パターンについて、知って問題に向かう場合と、どのような問題が出るかわからず問題に向かう場合とでは、かなり違いが出るからです。筆者の経験でも、TOEICを初めて受けた時は問題パターンに慣れなかったが、2回目に受けた時は、感じがつかめたので10%程度点数がアップした経験があります。付け刃の実力アップでなく、不慣れなために実力を出し切れないことがないように対策をすると考えるべきです。

次に、行うべきは、スキルの訓練です。これには、何通りかの方法があり、自分の実力に合わせて、適当なものを選んで実行して下さい。

15.1小学校の算数の文章問題を解く

これは、8章~10章で述べた、モデルの作成の初歩的な段階の訓練でもあります。また、文章読解の訓練としても、論理的な文章を速く読み、理解する訓練としても有効です。悪名高い鶴亀算でも、

「鶴の足は2本、亀の足は4本と言う特徴を捉えて、足の総数と言う図式を描く。」

作業は、モデル化する初歩の訓練です。確かに一次方程式にすれば、機械的に解けますが、このようにモデル化して、意味を考える訓練をすることは、説明する能力をつけることにもなります。

この場合も、できるだけ多くの問題に当たり、短時間で問題文を読み解く訓練も行うことで、スキル訓練の方法を身に着けることにもなるのです。

15.2新聞のコラムの書き写し

朝日新聞が、コラムの『天声人語』を書き写すノートを発売しています。この訓練も成果大です。ある種の適性検査では、天声人語の1日分をそのまま出題して、段落分けさせ、要旨を記述させています。このような文章に慣れることも大切な訓練です。

なお、書き写しを手書きで行うことは、手書きに慣れる効果もあります。今のように、パソコンや携帯が普及すると、どうしても手書きの文字を書く機会が少なくなり、漢字を書けなくなったりします。しかしながら、試験場においてはまだ手書きの場合も多くあります。特に小論文などは、まとまった文字数を書く訓練ができていないと、手が動かなくなってそれだけでも成績が悪くなるのです。

15.3人の話を聞き取る訓練

上にも書いたが、スマホが普及した現在では、文字やシンボルによるコミュニケーションが主体になり、人の話を聞き取る能力が弱くなっています。しかしながら、面接が試験に占める比重は大きいので、人の言うことをきちんと聞き取り、的確に理解することは重要なスキルです。このため、まず聞き取る訓練から始めるとよいと思います。

聞き取りの訓練は、一つはテレビの利用です。テレビの解説番組で言っている内容を、メモして後で、自分一人で説明できるか試してみます。多分最初は聴き落としが出るでしょう。そこで、ビデオなどで再確認すると、どこで聞き落としたが解るようになります。このような訓練を続けていくと、人の話を聞くと言うことが解ってきます。

なお、聞き取りの訓練の一番大きな機会は、学校の講義です。きちんと聞きノートにまとめる。そして、そのノートを見ただけで、講義内容を自分で説明できる。このような訓練ができていれば、人の話を聞く力がついているでしょう。

ここで聞き取りに関して注意すべきことがります。それは、一字一句にこだわらないことです。確かにカウンセリングなどで、プロとして聴く場合には、一字一句へのこだわりも必要ですが、一般には少しぐらいの聴き流しがあっても、意味はとれるものです。変に細部にこだわらず、会話の流れに乗って理解し、メモを取るようにしていくべきです。面接でも、細部にこだわって失敗する人がいます。

15.4文学的な読み方

今まで書いた文章の力は、どちらかといえば、意味重視の論理的な文章です。しかし人間は、論理だけで動くものではありません。人には感情があることを理解しましょう。そのためには、文学的な文章を、その登場者の心に寄り添って読むことも大切です。文章読解とは、まず意味をきちんとつかむ、その上で心まで踏み込んでいくのです。

例えば、森鴎外などの短編を読むのもよいでしょう。本当は、長編小説の方が、色々と背景もわかり登場人物の心を、より理解しやすいですが、最後まで読み通す力が着いていない場合にはとりあえず短いものでも読み終える体験が大切です。

このように、人の心に寄り添う力は、現在弱くなっていると思います。しかし仕事をするのも人間、物を買ってくれるのも人間です。多様な考えのある、他の人の心を理解できない人間には、大きな仕事はできないと思います。

15.5論理的な文章力の訓練

論理的な文章を自分で作る訓練は、今まで大学で書いた、学生実験などのレポートを書き直してみるのも効果的です。実験レポートでは特に、考察の部分が大切です。今までの教科書的な定説に対し、実験では、理論値通りの答えを得ることができません。この理由を、自分はどのように考えるか記述するのが考察です。従って以下のようなパターンで、考察を進めますが、これをきちんとできる学生は少なくなっています。言い換えれば、このような考察ができる力はPR事項となっているのです。

従来の**説では、XXだからYYとなる。

しかし、私の観察では、XXだがZZとなっている。

この理由は、XX以外にWWが影響しているからである。

図5 考察のパターン

このような図式を意識して、文章をまとめる訓練すれば、魅力的な能力のある学生に見えるでしょう。またこのような訓練を通じて、自分を成長させた学生は、企業に入っても能力を伸ばし、成長することが期待できます。

終わりに

就活で採用されるのは、会社に入ってからも成長する「人財」です。

このnoteはそのような人材を、生み出すために炊く立てて欲しいです。