自主的活性化組織

組織の活性化が必要

組織の活性化を願って、従来行われていた手法には、ファミリートレーニング(FT)や組織開発(OD)があります。これらの手法の本質は、組織の構成員、特に中間から現場構成員のモチベーション向上を図ろうとします。しかしながら、形骸化した活動が少なくありません。

ここで大切なことは、本来組織というものは、不安定ということを知ることです。今ある組織を、当然と思ってはいけません。例えば、物を作る会社では、以下のような危険性があります。

その物は、本当に需要があるのだろうか?

現在ある需要は、そのまま継続してあるのだろうか?

会社の物づくりの能力は、維持できるのだろうか?

設備はどこまで持つだろうか?

資材の供給は大丈夫だろうか?

社員個人の技量に依存しているなら、彼(彼女)は継続して勤めるだろうか?

このように常に危機意識を持つべきであり、このリスクを考えたうえで組織の維持発展を考えるのが、本来の経営者であり、経営者から委嘱を受けた管理職の仕事です。

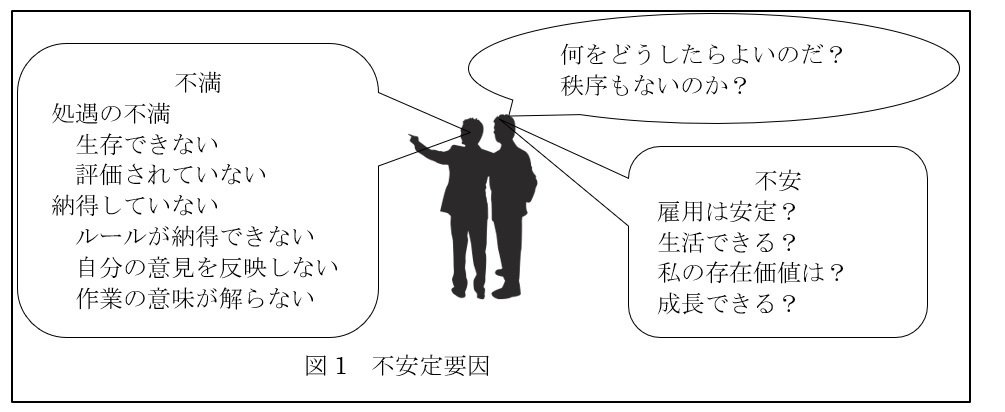

一方、部下として従う立場の組織構成員にも、色々と任せられても、以下のような不安と不満があります。

不安定さに対する方策

このような不安 定さを除去するために、まず組織の秩序を維持する方策があります。この方策は大きく分けて、マニュアルなど規則で縛る形と、適宜リーダー役に任せる方法があります。また、組織構成員の納得の状況でも、完全な上下の分離と、全員参加的な組織に分かれます。これで分類すると下図2のようになります。

一方、組織構成員相互の関係も、バラバラの場合と相互の連帯のある場合では、トラブル対応のサポート能力や、個々人の意識づけで大きく異なってきます。

リーダーに要求されること

もう一つ大切なことは、管理者が個々人を多面的にみることです。図4に示す、マズローの欲求階層図は、一つの考えで、これだけで全てというものではありません。しかし、個人の動機付けには、生存のための金銭取得から、自己の理想の実現というレベルまで、色々な側面があることは、組織の円滑な運営のために考慮すべき事項です。特に所属への愛着や承認を求める欲求は、給与等に関しても色々な解釈を示します。報酬として、周辺からの感謝が重要な場合もあるし、同僚との給与差が致命的な対立を生むことも少なくありません。組織構成員の個人を見て、それぞれの条件に合った動機付けを考えることは、組織活性化のために重要な事項です。単純な、出世志向や、給与アップだけで、動機を維持向上させることは、多様な人材を活性化させるためには不十分です。

そしてリーダーは組織のあるべき姿を描く必要があります。このため、自分の世界観、価値観を整理し、その上で目的を明確にし、具体的な目標を設定します。これができれば、体制や規則の文書化は、部下を参画させて作り上げていくことができます。しかし、価値観や目的がぶれていると、部下を参画させても混乱するだけです。

全員の仕事

このように組織の大方針が決まると、構成員全員がそれを理解し、相互支援の意識づけを行う必要があります。

一方、組織構成員の全員が、互いの立場を知り、認め合うことで、自分の位置づけを知り、安心することができます。このような作業が、組織の安定につながり、改革などの変動にも強い組織を造り上げるのです。