レトリック・カノン②:配置-後編-

前編では、配置とは意志を持って組み立てること、基本型となるアリストテレスの4段構成、効果的に伝えるためのレトリック・トライアングル、この3つについてまとめた。

後編では、配置の代表的な型(頭括型、尾括型、双括型)に迫ってみたいが、その前に1つの疑問を解消したい。

「自分は、なぜ、この配置に対して並々ならぬ思いをもっているのか?」

・普段、設計しているから?

・人と交渉することが多いから?

・ただこういうことが好きだから?

このふつふつと湧き上がる気持ちは一体何なのか。そんなことを考えていたとき、下の言葉を思い出した。

文章は経国の大業

蓋し文章は経国の大業にして不朽の盛事なり。

文章は国を治めるための大事業であり、国家に安定をもたらす重大な仕事である。

三国時代の曹丕が編纂した典論にある言葉。

有名なこの言葉には後半があり「いつか年老いて死ぬ時が来ても、偉大な文章は後世に語り継がれる。」と続く。

文章と人生を対比させて、実は文章を残すことこそ大切なものだという。さらに、曹丕は「良い文章がいかに作られるか?」についても言及している。

文は気を以って主と為し、気の清濁に体あり、力め強いて致すべからず。これを音楽にたとえるに、曲度均しといえども、節奏検を同じくするとも、引気斉しからず、巧拙に素あるに至りては、父兄に在りといえども、以って子弟に移す能わず。

文章はその人の「気質」、つまりセンスに依存している。

たとえ親兄弟でも呼吸が違うのと同様に、このセンスをそのまま誰かに伝えることはできないものだ、と結ばれている。

センスの正体

僕は長い間、このセンスの正体に迫りたいと思っていた。

センスの良い一握りだけが出来る(とされている)ことを、部分的にでも分解して、誰かに再分配できないものか?

それをずっと考えてきた。

そんな時に出会ったのが古典レトリックだ。レトリック・カノンの各工程は、このセンスの正体を5つの視点で分解しているように感じた。

中でも配置は土台である。

基礎が揺らぐことは設計者として許せない。

そういう思いから、配置・型については、設計者として表現者として、いろんな立場の自分が「これはどこかにまとめたい」と感じている。それが冒頭に並々ならぬ思いにつながっている(と信じている)。

頭括型

さて、話を配置の型に戻して、いくつか順番に見ていこうと思う。

まず最初が頭括型(とうかつがた)。

使用目的

頭括型は、学術論文、ビジネスレポートなどで用いられる文章構成。自分の主張や結論を冒頭に提示し、その後で主張を支える証拠や客観的な事実を提示する。

得られる効果

情報の受け手は、一番最初に重要な情報を得ることができる。発信者が、この後でどんな内容を話すのかイメージしやすい。

尾括型

尾括型(びかつがた)。

使用目的

尾括型は、ストーリー性のあるプレゼンテーションに適した形。受け手の注意を最後まで引きつけておき、最後に機知に富んだメッセージにのせて主張を宣言する。

得られる効果

情報の受け手は、主張を一番最後に聞くことになる。そのため、最後のメッセージが強く印象に残るように設計されている。

双括型

双括型(そうかつがた)。

使用目的

双括型は、スピーチやプレゼンテーション、そのほか提案書などにも適した形。冒頭と終わりに、自分の主張を繰り返すことで訴える内容を強化する。

得られる効果

情報の受け手は、主張を最初と最後に聞くことになる。話す内容の軸がブレなけれな、文章全体に一貫性をもたらすことができる。

抽象・個別具体型

上記、代表例以外の派生型についても、少しだけ触れておこうと思う。

使用目的

主張が特殊なものである場合に、広く一般に理解されている概念から、個別具体的なものの詳細へ迫ることで、受け手の違和感を払拭する。

得られる効果

情報の受け手は、馴染みのあるものから個別の事象に対して説明を受けるため、一定の心構えをもって主張に聞き入ることができる。

※例をあげると、教育や医学分野の記事にこの型は見られる。

問題解決型

使用目的

特定の問題を提示して、その解決策となるアイデアを提案し、期待される効果を伝える。企業が発信するCSR、統合報告書に見られるパターン。

得られる効果

問題→解決先/評価と、話の流れが論理的でつながりが維持されやすく、軸がぶれにくい。

※例:任天堂のCSR情報ページ

論理力、信頼性、共感のバランスを考える

では、どの型を選択するのが望ましいか?

それは主張の内容、伝える対象、場面設定などいろいろな条件で変わってくる。ただ必要なことは、これらの型に慣れておくこと。意図して使ってみない限り、自分のものにはならないし、慣れてくれば「この場合にはこの型」と、勝手に想像できるようになる。

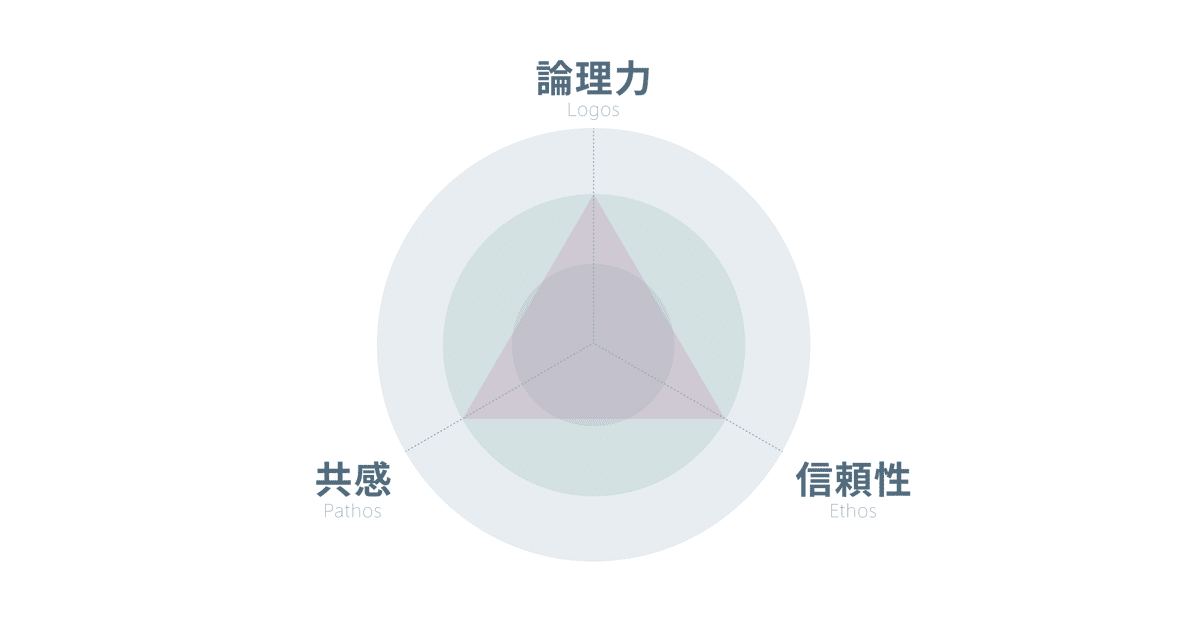

そして、この配置の型と同じぐらい大事なことに、論理力、信頼性、共感という3要素のバランスをどう配分するか。前編で少し触れたが、これをイメージしやすいように絵にしてみた。

例えば、3要素全体で100とする。これら3つを均等に配分して文章構成する。これを基本とする。さらに、自分の主張をどのような型で配置するかを考えた時、例えば論文であれば、共感以上に論理力が重要になってくるため、次のようなバランスになる。

一方で、式典のスピーチや政治家の街頭演説など、大多数の受け手の前で主張しなければならない場合には、このようなバランスだろう。

3要素のバランスは文章構成でとても大切で、どんなに完璧な配置を施しても、受け手の心に働きかける状況を作り出すには、構成の中に力点を置く必要がある。

そのような意味からも、配列の型と上記の3要素を照らしながら、自分の主張を通すための事前準備を怠ってはならない。