手話通訳者全国統一試験「障害者福祉概論」2021過去問⑮解説〜障害者の雇用の促進等に関する法律〜

2021年度手話通訳者全国統一試験の過去問について、参考文献をもとに独自に解説をまとめたものです。

問15.障害者の雇用の促進等に関する法律

「障害者の雇用の促進等に関する法律」について述べています。下記の(1)〜(4)の中から、正しいものを1つ選びなさい。

(1)1960(昭和35)年に、同法の前身である身体障害者雇用促進法が制定された。当初国地方自治体民間企業等に対して一定率の身体障害者の雇用の法定義務が明記された。

(2)1976(昭和51)年に、身体障害者雇用率制度が努力義務となった。

(3)1987(昭和62)年の同法改正により、聴覚障害者も雇用率の対象となった。

(4)2006(平成18)年からは、精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者も法定雇用率の算定基礎に組み込まれた。

問題解説

正解は(4)が正しい。

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)

労働は生活をするための収入源である。また、人として自分の能力を活かし向上するための手段の一つである。障害者も健常者も働く権利がある。障害を理由に差があってはならない。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現 の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)という法律において、その権利の一部が守られている。

雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱であり、障害者が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指すことを目的とし、障害者雇用促進法では障害者雇用率が定められている。

障害者雇用率とは

障害者雇用率制度とは、障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障するものである。

障害者雇用率以下の基準で設定されている。

雇用率の引き上げ

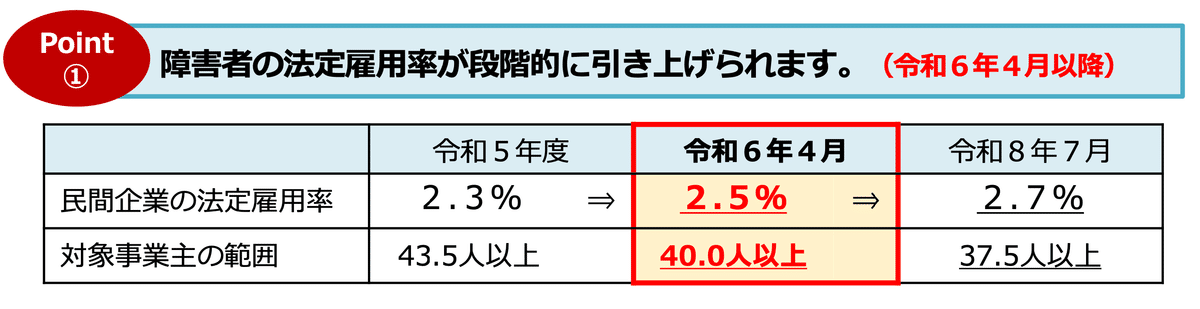

1960(昭和35)年に、身体障害者雇用促進法が制定以降、雇用率は段階的に引き上げられている。令和5年度現在2.3%、令和6年4月に2.5%、令和8年7月に2.7%となる。

障害者雇用促進法のながれ

1960(昭和35)年に、身体障害者雇用促進法が制定

→国、地方公共団体、民間企業等に対して一定率の身体障害者の雇用の努力義務を明記した身体障害者雇用率制度が創設された。

*努力義務とは「〜するように努めなければならない」と規定され、違反しても法的制裁を受けない。

1976(昭和51)年に身体障害者雇用率制度が法定義務

これまで努力義務であった身体障害者の雇用率制度が法定義務化された。

*法定義務は法律によって定められ、違反した場合には法的制裁を受ける。

*障害者雇用率制度とは、事業主の責務として障害者雇用が法定義務とされ、雇用率が定められている。

1987(昭和62)年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)が改正

1987(昭和62)年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)が改正され、知的障害者も雇用率の対象となった。

2006(平成18)年からは、精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者も法定雇用率の算定対象

精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者も法定雇用率の算定基礎に組み込まれたが、精神障害者の雇用は義務づけられなかった。

2013(平成25)年6月に「障害者雇用促進法」改正

2013(平成25)年6月に「障害者雇用促進法」は、わが国が障害者権利条約を批准するために改正され、障害者の雇用が義務化され、精神障害者の法定雇用率制度は2018(平成30)年4月から施行された。

ろう者の就労と手話言語環境

ろう者は手話言語が最善の意思伝達手段であっても、音声言語中心の職場では筆談や読話、メールなどの代替手段を活用して業務を遂行せざるを得ないのが実情である。

(参考)

手話奉仕員養成テキスト、手話を学ぼう手話で話そう、全国手話研修センター

手話の筆記試験対策テキスト,全国手話研修センターhttps://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf