日本の神さま

最近は日月神示の朗読を聞いています。

"国体の本義"という本を買ったのですが、旧漢字がたくさん出てきて苦戦しています。

今とは形の違うその漢字の成り立ちが気になって、漢字に興味が出始めました。

そして同じく神さまたちも複雑な名前をしています。

そんなところからこんな本を買ってみたので、関係する部分をまとめることにしました。

神さまは別名がたくさんある。

勝者によって本来の意味を変えられたのか、守るために本来の意味を隠したのか。

それとも言い伝えられていく間に変わってしまったのか。

日月神示

日月神示(ひつきしんじ、ひつくしんじ)は、神典研究家で画家でもあった岡本天明に「国常立尊」(国之常立神)という高級神霊からの神示を自動書記によって記述したとされる書物。

昭和19年から27年(昭和23・26年も無し)に一連の神示が降り、6年後の昭和33、34年に補巻とする1巻、さらに2年後に八巻の神示が降りたとされる。昭和33、34年に何かが発生。

非公開の神示がこの前後に降りた物なのかは不明。

日月神示(朗読)

日月神示(全文)

国之常立神

ひふみ神示 第03巻 富士の巻

第一帖(八一)

道はいくらもあるなれど、どの道通っても、よいと申すのは、悪のやり方ぞ、元の道は一つぞ、初めから元の世の道、変らぬ道があれば、よいと申しているが、どんなことしても我さえたてばよいように申しているが、それが悪の深き腹の一厘ぞ。元の道は初めの道、神のなれる道、神の中の なる初め、 は光の真中 は四の道、この事、気のつく臣民ないなれど。「一が二」わかる奥の道、身魂掃除すればこのことわかるのざ。身魂磨き第一ぞ。八月十日、 の日月の神。

第二帖(八二)

カイの八マに立ちて、一(ひ)れ二(ふ)りて祓いてくれよ、日月(ひつく)の神に仕えている臣民、代る代るこの御役つとめてくれよ。今は分かるまいなれど結構な御役ぞ。この神示(ふで)腹の中に入れておいてくれと申すに、言う事聞く臣民少ないが、今に後悔するのが、よく分りているから神はくどう気つけておくのぞ。読めば読むほど神徳あるぞ、どんな事でも分かる様にしてあるぞ。言うこと聞かねば一度は種だけにして、根も葉も枯らしてしもうて、この世の大掃除せねばならんから、種のある内に気つけておれど、気つかねば気の毒出来るぞ。今度の祭典(まつり)御苦労でありたぞ。神界では神々様、大変の御喜びぞ、雨の神、風の神殿ことに御喜びになりたぞ。この大掃除一応やんだと安緒する。この時、富士(二二)鳴門がひっくり返るぞ、早う改心してくれよ。八月の十一日、 の日月の神。

第三帖(八三)

アメリカもイギリスは更なり、ドイツもイタリアもロシアも外国はみな一つになって神の国に攻め寄せて来るから、その覚悟で用意しておけよ。神界ではその戦の最中ぞ。学と神力との戦と申しておろうがな。どこからどんなこと出来るか、臣民には分かるまいがな。一寸先も見えぬほど曇りておりて、それで神の臣民と思うているのか、畜生にも劣りているぞ。まだまだ悪くなって来るから、まだまだ落ち沈まねば本当の改心出来ん臣民 沢山あるぞ。玉とは御魂(おんたま)ぞ、鏡とは内に動く御力ぞ、剣とは外に動く御力ぞ、これを三種(みくさ)の神宝(かむたから)と申すぞ。今は玉がなくなっているのぞ、鏡と剣だけぞ、それで世が治まると思うているが、肝腎の真中ないぞ、それでちりちりばらばらぞ。アとヤとワの詞(四)の元要るぞと申してあろうがな。この道理分らんか、剣と鏡だけでは戦勝てんぞ、それで早う身魂磨いてくれと申してあるのぞ。上下ないぞ、上下に引繰り返すぞ、もう神待たれんところまで来ているぞ、身魂磨けたら、どんな所でどんなことしていても心配ないぞ、神界の都には悪が攻めて来ているのだぞ。八月の十二日、 の日月の神。

第四帖 (八四)

一二三(ひふみ)の仕組が済みたら三四五(みよいづ)の仕組ぞと申してあったが、世の本の仕組は三四五の仕組から五六七(みろく)の仕組となるのぞ。五六七の仕組とは弥勒(みろく)の仕組のことぞ。獣と臣民とハッキリ判ったら、それぞれの本性出すのぞ、今度は万劫末代のことぞ、気の毒出来るから洗濯大切と申してあるのぞ。今度お役決まりたら そのままいつまでも続くのだから、臣民よくこの神示(ふで)読みておいてくれよ。八月十三日、 の日月の神。

第五帖 (八五)

食う物がないと申して臣民不足申しているが、まだまだ少なくなって、一時は食う物も飲む物もなくなるのぞ、何事も行(ぎょう)であるから喜んで行して下されよ。滝に打たれ、蕎麦粉(そばこ)食うて行者は行しているが、断食する行者もいるが、今度の行は世界の臣民みな二度とない行であるから、厳しいのぞ。この行、出来る人と、よう我慢出来ない人とあるぞ、この行、出来ねば灰にするより他ないのぞ、今度の御用に使う臣民激しき行さして神うつるのぞ。今の神の力は何も出てはおらぬのぞ。この世のことは神と臣民と一つになって出来ると申してあろうがな。早く身魂磨いて下されよ。外国は 、神の国は と申してあるが、 は神ざ、 は臣民ぞ、 ばかりでも何も出来ぬ、 ばかりでもこの世の事は何も成就せんのぞ。それで神かかれるように早う大洗濯してくれと申しているのぞ、神急(せ)けるぞ。この御用大切ぞ、神かかれる肉体 沢山要るのぞ。今度の行は、 を綺麗にする行ぞ、掃除出来た臣民から楽になるのぞ。どこにおっても掃除出来た臣民から、良き御用に使って、神から御礼申して、末代名の残る手柄立てさすぞ。神の臣民、掃除洗濯出来たらこの戦は勝つのぞ、今は一分もないぞ、一厘もないぞ、これで神国の民と申して威張っているが、足許からビックリ箱があいて、四ツん這いになっても助からぬことになるぞ、穴掘って逃げても、土もぐっていても灰になる身魂は灰ぞ、どこにいても助ける臣民 行って助けるぞ、神が助けるのでないぞ、神助かるのぞ、臣民も神も一緒に助かるのぞ、この道理よく腹に入れてくれよ。この道理分ったら神の仕組はだんだん分って来て、何という有難い事かと心がいつも春になるぞ。八月の十四日の朝、 の日月の神。

第六帖 (八六)

今は善の神が善の力弱いから善の臣民苦しんでいるが、今しばらくの辛抱ぞ。悪神総がかりで善の肉体に取りかかろうとしているから よほどフンドシしめてかからんと負けるぞ。親や子に悪の神かかりて苦しい立場にして悪の思う通りにする仕組立てているから気をつけてくれよ。神の、も一つ上の神の世の、も一つ上の神の世の、も一つ上の神の世は戦済んでいるぞ。三四五(みよいづ)から五六七(みろく)の世になれば天地光りて何もかも見えすくぞ。八月のこと、八月の世界のこと、よく気つけておいてくれよ、いよいよ世が迫って来ると、やり直し出来んと申してあろうがな。いつも剣の下にいる気持で心ひき締めておりてくれよ。臣民 口で食べる物ばかりで生きているのではないぞ。八月の十五日、ひつく と の日月の神しるさすぞ。

第七帖 (八七)

悪の世であるから、悪の臣民 世に出てござるぞ、善の世にグレンと引繰り返ると申すのは善の臣民の世になることぞ。今は悪が栄えているのだが、この世では人間の世界が一番遅れているのだぞ。草木はそれぞれに神の命(みこと)のまにまになっているぞ。一本の大根でも一粒の米でも何でも尊くなったであろうが。一筋の糸でも光出て来たであろうがな。臣民が本当のつとめしたなら、どんなに尊いか、今の臣民には見当とれまいがな。神が御礼申すほどに尊い仕事出来る身魂ぞ、殊に神の国の臣民皆、真の光現したなら、天地が輝いて悪の身魂は目開けておれんことになるぞ。結構な血筋に生まれていながら、今の姿は何事ぞ。神はいつまでも待てんから、いつ気の毒出来るか知れんぞ。戦恐れているが臣民の戦位、何が恐いのぞ、それより己の心に巣くうてる悪の身魂が恐いぞ。八月十六日、 の日月の神。

第八帖 (八八)

山は神ぞ、川は神ぞ、海も神ぞ、雨も神、風も神ぞ、天地みな神ぞ、草木も神ぞ、神祀れと申すのは神にまつらうことと申してあろうが。神々まつり合わすことぞ、皆何もかも祭りあった姿が神の姿、神の心ぞ。皆まつれば何も足らんことないぞ、余ることないぞ、これが神国の姿ぞ。物足らぬ物足らぬと臣民泣いているが、足らぬのでないぞ、足らぬと思っているが、余っているではないか。上(かみ)の役人殿、まず神祀れ、神祀りて神心となって神の政治せよ。戦など何でもなく鳧(けり)がつくぞ。八月十七日、 の日月の神。

第九帖 (八九)

神界は七つに分かれているぞ、天つ国三つ、地(つち)の国三つ、その間に一つ、天国が上中下の三段、地国も上中下の三段、中界(ちゅうかい)の七つぞ、その一つ一つがまた七つに分かれているのぞ、その一つがまた七つずつに分れているぞ。今の世は地獄の二段目ぞ、まだ一段下あるぞ、一度はそこまで下がるのぞ。今一苦労あると、くどう申してあることは、そこまで落ちることぞ。地獄の三段目まで落ちたら、もう人の住めん所だから、悪魔と神ばかりの世にばかりなるのぞ。この世は人間にまかしているのだから、人間の心次第ぞ。しかし今の臣民のような腐った臣民ではないぞ、いつも神かかりている臣民ぞ、神かかりと直ぐ分かる神かかりではなく、腹の底にシックリと神鎮まっている臣民ぞ、それが人間の誠の姿ぞ。いよいよ地獄の三段目に入るから、その覚悟でいてくれよ、地獄の三段目に入ることの表(おもて)は一番の天国に通ずることぞ。神の真の姿と悪の見られん様と、ハッキリ出て来るのぞ。神と獣と分けると申してあるのはこのことぞ。何事も洗濯第一。八月の十八日、 の日月の神。

第十帖(九〇)

いよいよ戦激しくなって食う物もなく何もなくなり、住むとこもなくなったら行く所なくなるぞ。神の国から除かれた臣民と神の臣民とどちらが偉いか、その時になったらハッキリするぞ、その時になってどうしたらよいかと申すことは神の臣民なら誰でも神が教えて手引張ってやるから、今から心配せずに神の御用なされよ。神の御用と申して自分の仕事をなまけてはならんぞ。どんな所にいても、神がスッカリと助けてやるから、神の申すようにして、今は戦しておってくれよ。てんし様を御心配なさらぬ様にするのが臣民のつとめぞ。神の臣民 言(こと)に気をつけよ、江戸に攻め来たぞ。八月の十九日、 の日月の神。

第十一帖 (九一)

神土(かみつち)の白は、「し」のつく、黄は「き」のつく、青赤は「あ」のつく、黒は「く」のつく山々里々から出て来るぞ、よく探して見よ、三尺下の土なればよいぞ、いくらでも要るだけは出てくるぞ。八月二十日、 の日月の神。

第十二帖 (九二)

御土は神の肉体ぞ。臣民の肉体もお土から出来ているのぞ、この事分ったら、お土の尊いことよく分るであろうがな。これからいよいよ厳しくなるぞ、よく世の中の動き見れば分るであろうが、汚れた臣民上がれぬ神の国に上がっているではないか。いよいよとなったら神が臣民にうつって手柄さすなれど、今では軽石のような臣民ばかりで神かかれんぞ。早う神の申すこと、よく聞いて生れ赤子の心になって神の入れものになってくれよ。一人改心すれば千人助かるのぞ、今度は千人力与えるぞ、何もかも悪の仕組は分っているぞ、いくらでも攻めて来てござれ、神には世の本からの神の仕組してあるぞ、学や知恵でまだ神にかなうと思うてか、神にはかなわんぞ。八月の二十一日、 の日月の神。

第十三帖 (九三)

何もかもてんし様のものではないか、それなのにこれは自分の家ぞ、これは自分の土地ぞと申して自分勝手にしているのが神の気に入らんぞ。一度は天地に引き上げと知らしてあったこと忘れてはならんぞ、一本の草でも神のものぞ、野(ぬ)から生れたもの、山から取れたもの、海の幸もみな神に供へてから臣民いただけと申してあるわけも、それで分るであろうがな。この神示よく読みてさえおれば病気もなくなるぞ。そういえば今の臣民、そんな馬鹿なことあるかと申すが、よく察して見よ。必ず病も治るぞ、それは病人の心が綺麗になるからぞ、洗濯せよ掃除せよと申せば、臣民 何も分らんから、あわてているが、この神示読むことが洗濯や掃除の初めで終りであるぞ。神は無理は言わんぞ、神の道は無理してないぞ、よくこの神示読んでくれよ。読めば読むほど身魂磨かれるぞ、と申しても仕事をよそにしてはならんぞ。臣民と申すものは馬鹿正直だから、神示読めと申せば、神示ばかり読めばよい様に思うているが、裏も表もあるのぞ。役員よく知らしてやれよ。八月二十二日、 の日月の神のお告。

第十四帖 (九四)

臣民にわかる様にいうなれば、身も心も神の物だから、毎日毎日、神から頂いたものと思えばよいのであるぞ。それでその身体(からだ)をどんなにしたらよいかということ分かるであろうが。夜になれば眠った時は神にお返ししているのだと思え。それでよく分かるであろうが。身魂磨くと申すことは、神の入れ物として神からお預りしている神の最も尊いこととしてお扱いすることぞ。八月二十三日、 の日月の神。

第十五帖 (九五)

一二三は神食。三四五は人食、五六七は動物食、七八九は草食ぞ、九十は元に、一二三の次の食、神国弥栄ぞよ。人、三四五食に病ないぞ。八月二十四日、 の日月の神ふみ。

第十六帖 (九六)

嵐の中の捨小舟ぞ。どこへ行くやら行かすやら。船頭さんにも分かるまい、アメリカ、イギリスは花道で、味方と思うた国々も、一つになって攻めて来る。梶(かじ)も櫂(かい)さえ折れた舟、どうすることもなくなくに、苦しい時の神頼み。それでは神も手が出せぬ、腐ったものは腐らして肥料になりと思えども、肥料にさえもならぬもの、沢山出来ておろうがな。北から攻めて来るときが、この世の終りの始めなり。天にお日様一つでないぞ、二つ三つ四つ出て来たら、この世の終りと思えかし。この世の終りは神国の始めと思え臣民よ。神々様にも知らすぞ、神はいつでもかかれるぞ、人の用意を急ぐぞ。八月二十四日、 の日月の神。

第十七帖 (九七)

九十が大切ぞと知らしてあろうがな、戦ばかりでないぞ、何もかも臣民では見当とれんことになって来るから、上の臣民 九十に気つけてくれよ。お上に神祀りてくれよ、神にまつろうてくれよ、神くどう申しておくぞ。早う祀らねば間に合わんのだぞ、神の国の山々には皆神祀れ、川々に皆神まつれ、野にもまつれ、臣民の家々にも落ちる隈なく神まつれ、まつりまつりて弥勒(みろく)の世となるのぞ。臣民の身も神の宮となって神まつれ、祭祀(まつり)の仕方、知らしてあろう、神は急(せ)けるぞ。八月二十五日、 の日月の神。

第十八帖 (九八)

神々様皆お揃いなされて、雨の神、風の神、地震の神、岩の神、荒の神、五柱、七柱、八柱、十柱の神々様がチャンとお心合わしなされて、今度の仕組の御役決まりてそれぞれに働きなされることになりた良き日ぞ。辛酉(かのととり)は良き日と知らしてあろうがな。これから一日々々激しくなるぞ、臣民 心得ておいてくれよ。物持たぬ人、物持てる人より強くなるぞ、泥棒が多くなれば泥棒が正しいということになるぞ。理屈は悪魔と知らしてあろうが。保持(うけもち)の神様ひどくお怒りぞ。臣民の食い物、足りるように作らしてあるに、足らぬと申しているが、足らぬことないぞ、足らぬのは、やり方悪いのだぞ、食いて生くべきもので人殺すとは何事ぞ。それぞれの神様にまつわればそれぞれの事、何でもかなうのぞ。神にまつらわずに、臣民の学や知恵が何になるのか、底知れているのでないか。戦には戦の神あるぞ、お水に泣くことあるぞ、保持の神様 御怒りなされているから早う心入れかえよ、この神様お怒りになれば、臣民 日干しになるぞ。八月の辛酉の日、日月の神さとすぞ。

第十九帖 (九九)

神世の秘密と知らしてあるが、いよいよとなりたら地震、雷ばかりでないぞ。臣民アフンとして、これは何とした事ぞと、口開いたままどうすることも出来んことになるのぞ、四ツン這いになって着る物もなく、獣となって、這い廻る人と、空飛ぶような人と、二つにハッキリ分かれて来るぞ、獣は獣の性来いよいよ出すのぞ、火と水の災難がどんなに恐ろしいか、今度は大なり小なり知らさなならんことになりたぞ。一時は天も地も一つにまぜまぜにするのだから、人一人も生きてはおれんのだぞ、それが済んでから、身魂磨けた臣民ばかり、神が拾い上げて弥勒(みろく)の世の臣民とするのぞ。どこへ逃げても逃げ所ないと申してあろうがな。高い所から水流れるように時に従いておれよ、いざという時には神が知らして一時は天界へ吊り上げる臣民もあるのだぞ。人間の戦や獣の喧嘩位では何も出来んぞ、くどう気つけておくぞ、何よりも改心が第一ぞ。八月の二十六日、 の日月の神。

第二十帖 (一〇〇)

今のうちに草木の根や葉を日に干して貯えておけよ、保持(うけもち)の神様お怒りだから、今年は五分位しか食べ物獲れんから、そのつもりで用意しておいてくれよ。神は気もない時から知らしておくから、この神示よく読んでおれよ。一握りの米に泣くことあると知らしてあろうがな。米ばかりでないぞ、何もかも臣民もなくなるところまで行かねばならんのぞ。臣民ばかりでないぞ、神々様さえ今度は無くなる方あるぞ。臣民というものは目の先ばかりより見えんから、呑気なものであるが、いざとなっての改心は間に合わんから、くどう気つけてあるのぞ。日本ばかりでないぞ、世界中はおろか三千世界の大洗濯と申してあろうがな。神にすがりて神の申す通りにするより他には道ないぞ。それで神々様を祀りて上の御方からも下々からも朝に夕に言霊がこの国に満つ世になりたら神の力現わすのぞ。江戸に先ず神まつれと、くどう申してあることよく分かるであろうがな。八月の二十七日、 の日月の神。

日月神示の朗読を聞いていたら気になる神さまがいたので調べてみました。

木花佐久夜毘売命

ニニギの命(みこと)お出ましぞ、ニニギとは二二(ふじ)のキの御役であるぞ。神がかりて世界中のこと何でも判る様に思ふてゐると、とんでもないことになるぞ、このままにしてほっておくと戦済んだでもなく、とどめもさせん、世界中の大難となるから早う改心結構ぞ。

— 日月神示bot・三 (@tenmeiokamoto) May 13, 2013

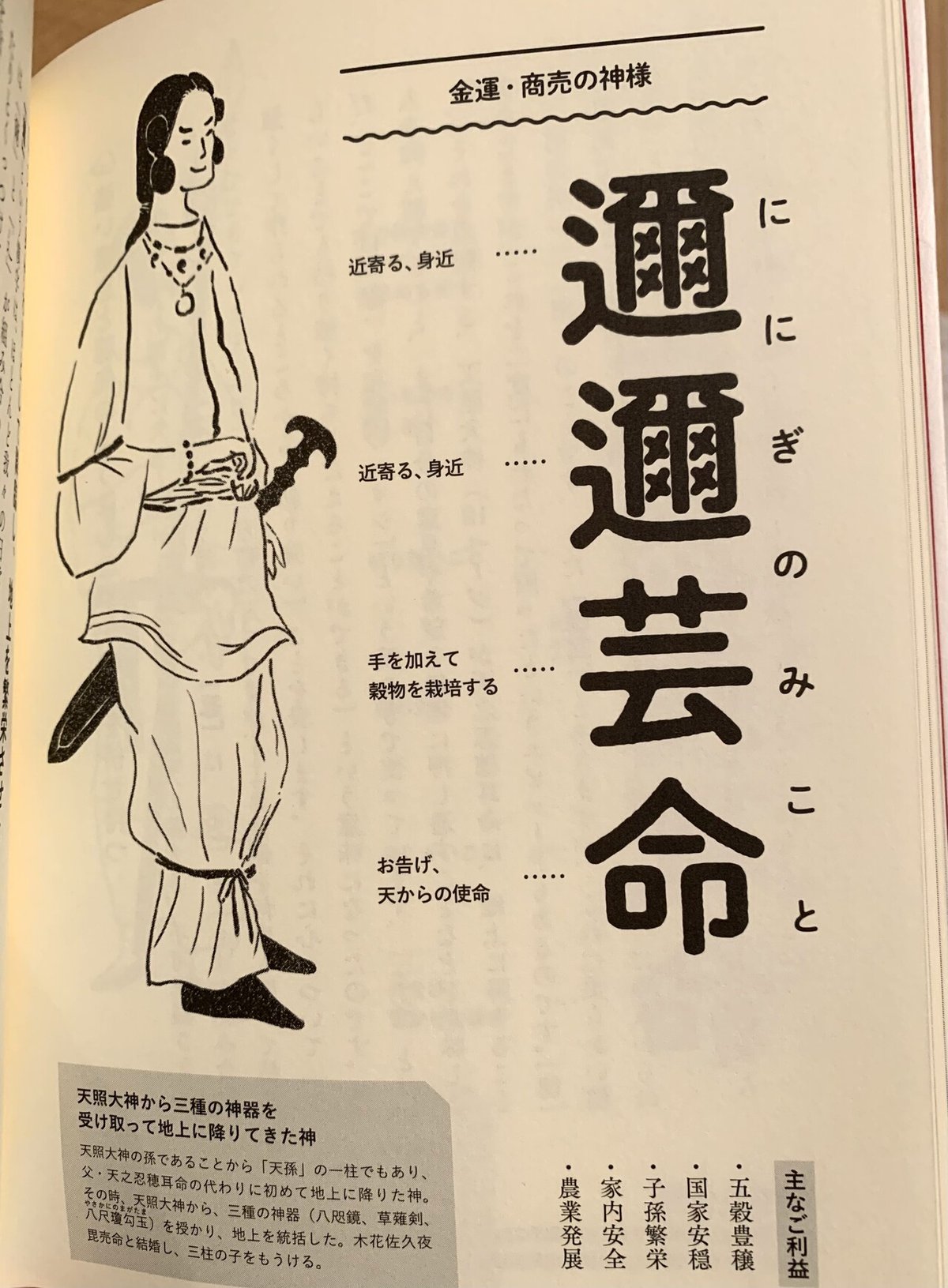

邇邇芸命

カタカムナと神さま

7首

天之御中主神

高御産巣日神

9首

天之常立神

国之常立神

75首

豊宇気毘売神

数字が表すもの

役 小角

舒明天皇6年〈634年〉伝 - 大宝元年6月7日〈701年7月16日〉伝)は、飛鳥時代の呪術者。

役行者(えんのぎょうじゃ)、役優婆塞(えんのうばそく)などとも呼ばれている[2]。姓は君。

舒明天皇6年(634年)に大和国葛上郡茅原郷(現在の奈良県御所市茅原)に生まれる[注 2]。父は、出雲から入り婿した大角、母は白専女(伝説では刀良女とも呼ばれた)。生誕の地とされる場所には、吉祥草寺が建立されている。

白雉元年(650年)、16歳の時に山背国(後の山城国)に志明院を創建。翌年17歳の時に元興寺で孔雀明王の呪法を学んだ。その後、葛城山(現在の金剛山・大和葛城山)で山岳修行を行い、熊野や大峰(大峯)の山々で修行を重ね、吉野の金峯山で金剛蔵王大権現を感得し、修験道の基礎を築く[注 3]。

20代の頃に藤原鎌足の病気を治癒させたという伝説があるなど、呪術に優れ、神仏調和を唱えた。命令に従わないときには呪で鬼神を縛った[6]。人々は小角が鬼神を使役して水を汲み薪を採らせていると噂した。高弟に国家の医療・呪禁を司る典薬寮の長官である典薬頭に任ぜられた韓国広足がいる。

文武天皇3年5月24日(ユリウス暦699年6月26日)に、人々を言葉で惑わしていると讒言されて伊豆島に流罪となる。

2年後の大宝元年(701年)1月に大赦があり、茅原に帰るが、同年6月7日に箕面山瀧安寺の奥の院にあたる天上ヶ岳にて入寂したと伝わる。享年68。山頂には廟が建てられている。

中世、特に室町時代に入ると、金峰山、熊野山などの諸山では、役行者の伝承を含んだ縁起や教義書が成立した。金峰山、熊野山の縁起を合わせて作られた『両峰問答秘鈔』、『修験指南鈔』などがあり、『続日本紀』の記述とは桁違いに詳細な『役行者本記』という小角の伝記まで現れた。こうした書物の刊行と併せて種々の絵巻や役行者を象った彫像や画像も制作されるようになり、今日に伝わっている。[7]。

伝説

役行者は、鬼神を使役できるほどの法力を持っていたという。

左右に前鬼と後鬼を従えた図像が有名である。

ある時、葛木山と金峯山の間に石橋を架けようと思い立ち、諸国の神々を動員してこれを実現しようとした。

しかし、葛木山にいる神一言主は、自らの醜悪な姿を気にして夜間しか働かなかった。そこで役行者は一言主を神であるにも関わらず、折檻して責め立てた。すると、それに耐えかねた一言主は、天皇に役行者が謀叛を企んでいると讒訴したため、役行者は彼の母親を人質にした朝廷によって捕縛され、伊豆大島へと流刑になった。こうして、架橋は沙汰やみになったという。

役行者は、流刑先の伊豆大島[注 4]から、毎晩海上を歩いて富士山へと登っていったとも言われている。富士山麓の御殿場市にある青龍寺は役行者の建立といわれている。また同様に島を抜け出して熱海市の東部にあたる伊豆山で修行し、また伊豆山温泉の源泉である走り湯を発見したとされる。

また、ある時、日本から中国へ留学した道昭が、行く途中の新羅の山中で五百の虎を相手に法華経の講義を行っていると、聴衆の中に役行者がいて、道昭に質問したと言う。

無我愛の特徴と問題点

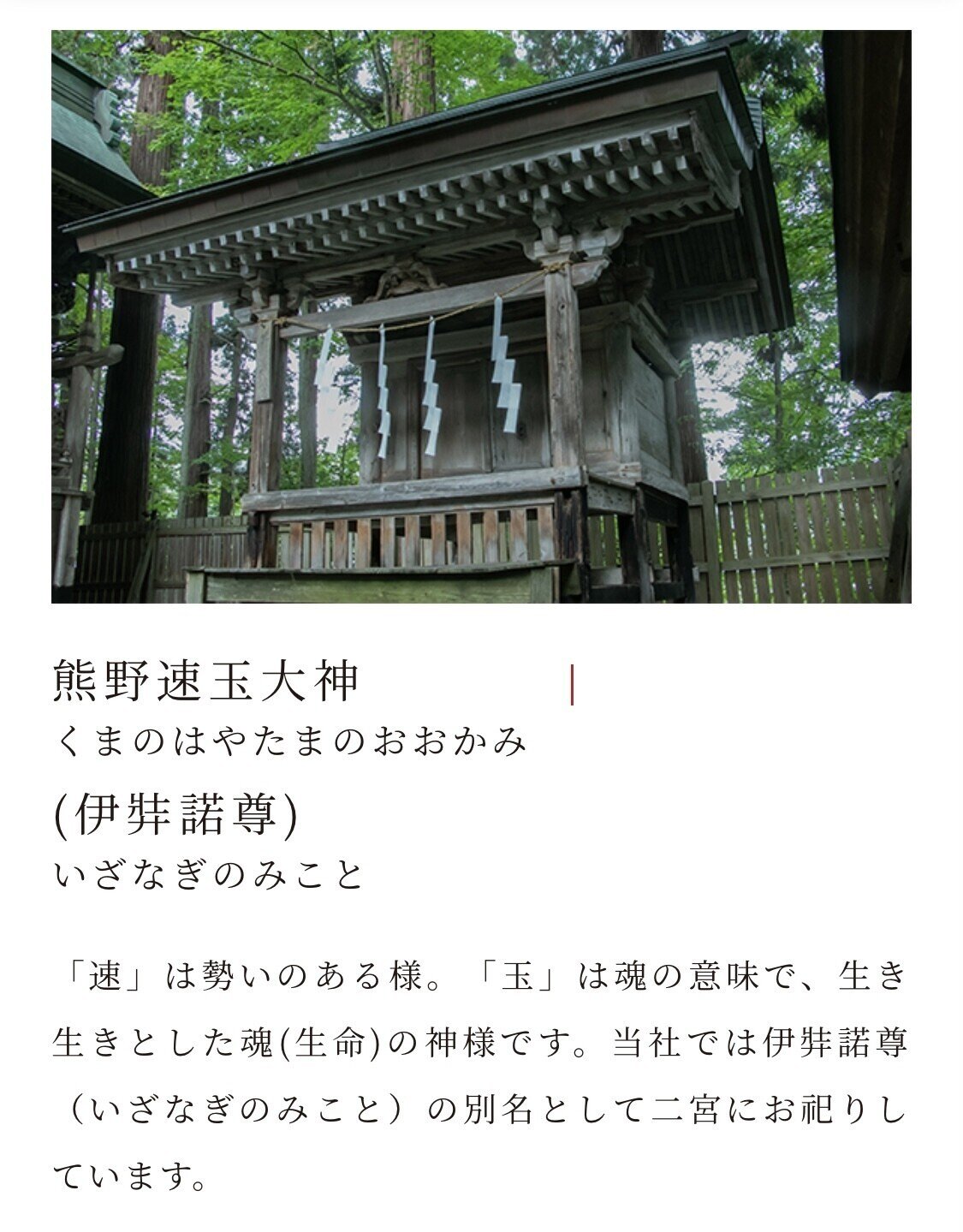

東北の伊勢 熊野大社

伊邪那美・伊邪那岐

菊理媛神

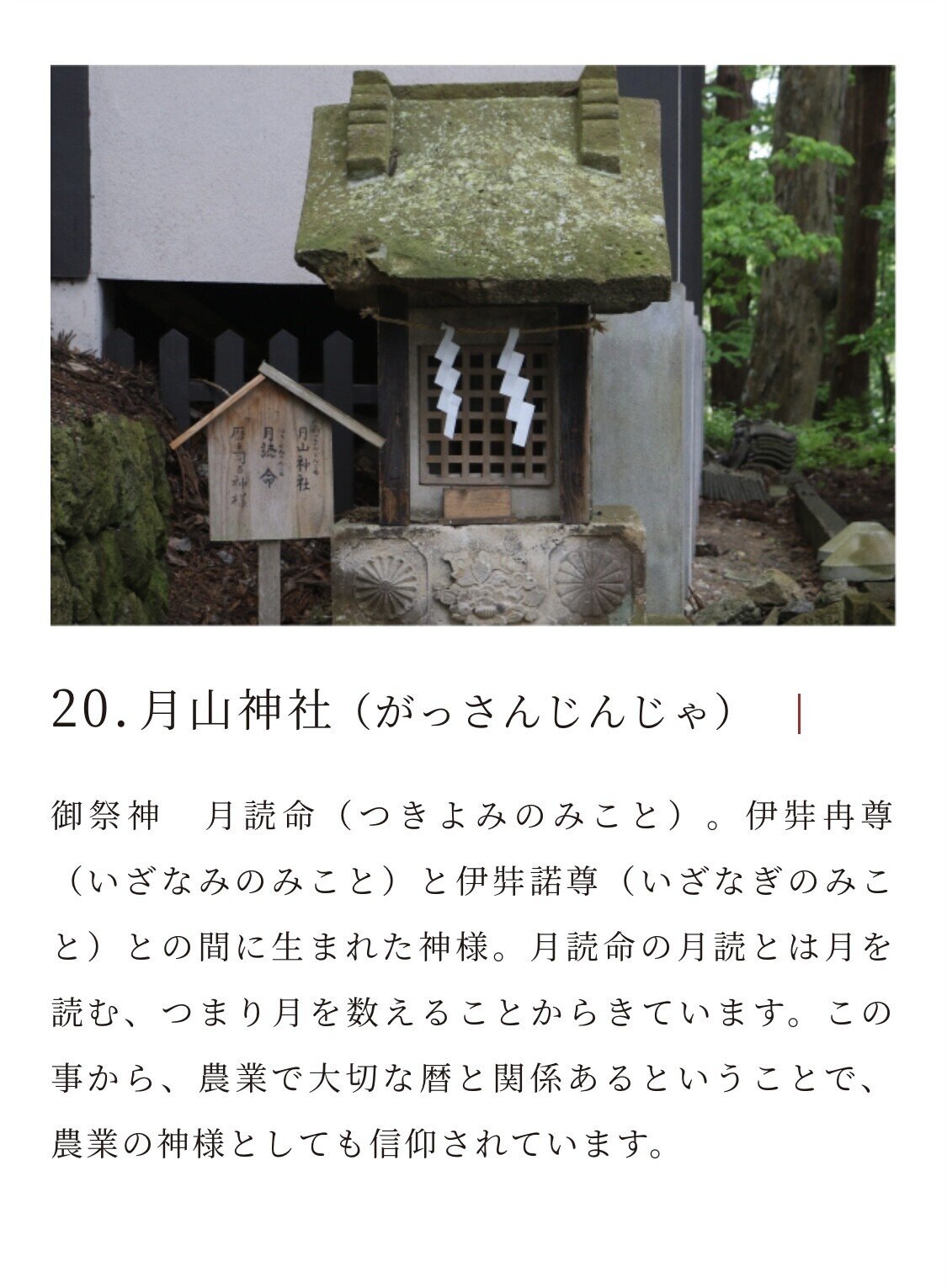

月読命

大物主神(大地主神の別名)

弥都波能売神(罔象女神の別名)

神饌とは?

日本人は古来、四季折々の祭りを大切にしてきました。祭りというと、氏子が神輿を担いで町内を練り歩く光景を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

しかし、祭りで最も重要なのはその前に執り行われる「神事」。

その神事は神に食べ物を供えること、すなわち「神饌しんせん」から始まります。

神様と人間をつなぐ重要な役割を持つ「神饌」

祭りとは、神々を崇め尊び、慰めながら除災を願い、豊作豊漁を祈る儀式。日本人は「神は自然の中に宿る」という信仰を持っていますから、祭りを始めるにあたってはまず、食べ物を供え、神様をお招きしなければなりません。

そして、一連の儀式の後、お供えした食べ物を神様とともに食するのが「直会なおらい」。

神様と同じものをともにいただくことで、神との一体感を持ち、霊力をいただき、神の御加護と恩恵にあずかります。

このように、祭りにおいて神饌は、神様と人間をつなぐ非常に重要な役割を果たすものです。

神饌は、古くは煮炊き、調理を行った、「熟饌じゅくせん」あるいは「特殊神饌」と呼ばれる、人々の日常の食事と同様のものでした。

しかし、1871年(明治4)の神社制度改革によって祭式次第が改められ、神饌は「生饌」と呼ばれる、素材そのものを献供する「丸物神饌」に変更されました(現在、多くの神社で「生饌」が行われています)。

こうして、一度は姿を消した「熟饌」でしたが、明治17年、明治天皇の旧儀復興の命により、賀茂御祖神社、賀茂別雷神社、石清水八幡宮などで再び献供されるようになりました。

こうした旧儀の神社の神饌には、四季折々の旬を煮炊きしていただいてきた、日本人の食文化が映されてます。

一番おいしいもの、美しいものを神様に

身を清めた神職によって丁寧に御調理される神饌は、見た目も美しく、真心のこもったもの。まさに日本料理の原点を見るようです。

すべての神社に共通の御物は御米、御酒、御塩。そのほか、海川山野の、その季節に最もおいしいものが供えられます。各神社に特有の御物も見られますが、その心は同じ。

「出来る限りおいしいもの、美しいものを供えたい」という気持ちです。

例えば、日本の総氏神と仰がれる存在の、伊勢の神宮(正式名称は「神宮」)で、神饌に欠かせない御物といえば鰒あわびです。なぜ、鰒をお供えするようになったかには諸説ありますが、一説によると、およそ2000年前、倭姫命やまとひめのみことが天照大御神あまてらすおおみかみにお供えする御贄みにえ(神饌)を求めて、舟で志摩の国を巡った際、鳥羽の国崎くざきで海女が差し出したのが鰒。それが「あまりにおいしかったため」、以降お供えし続けているそうです。

七福神

ずっと七福神は日本の神さまだと思っていた。

ところが動画をみていてそう「そうではない」ということを初めて知った。

【メモ】

・徳川家康が"宝船に乗った七福神"を狩野探幽に描かせた

・「七」神になったのは仏教経典の「七難即滅、七福即生」に因んだという

・七福神信仰…恵比寿は「正直」、大黒天は「有徳」、毘沙門天は「威光」、参財天は「敬愛」、布袋は「大量」、福禄寿は「人望」、寿老人は「寿命」を表し、敬愛すれば7徳が身に備わるという

・七福神めぐり…江戸時代から全国に普及した

▪️恵比寿…「夷」「戎」「蛭子」

・七福神で唯一の日本の神さま

・蛭子と同一視

⇒ヒルコは3歳になっても自分で立つことができなかったため、葦の船に乗せて海に流された。漁民たちには時折浜に打ち上げられる鯨やサメなどを神さまからの授かりものとして受け取める習わしが古くからあった。日本人にとって海のかなたかは福と富を運んできてくれるものだった。

▪️大黒天

・インドの「ハマーカーラ」と日本の大国主命が習合した

・ヒンズー教で暗黒を司り、同時に財運をもたらす神

・日本に持ち込んだのは最澄といわれる

・創造と破壊を司るシヴァの化身

▪️毘沙門天

・インドの財宝神「クベーラ」

・日本でも戦国時代の上杉謙信が信仰

そのため、七福神を乗せて航海する宝船では唯一甲冑をまとっている

▪️福禄寿

・中国・道教がルーツの仙人。

・南極星の化身といわれたり、双子ともいわれることも

・白く長い髭、経典をつけた杖、桃をもつ

▪️寿老人

・中国・道教がルーツの仙人

・南極星の化身とも双子ともいわれる

・身長の約半分を占める長い頭、長い白髭、杖をつく

▪️布袋尊

・唯一の実在の人物 契此

・中国・唐の時代に実在した仏僧だったという

・太鼓腹を突き出し常に大きな布の袋を背負っていた。

・弥勒菩薩の化身とも

▪️弁財天

・唯一の女神、インド由来

・ヒンズー教で水と豊穣の神さま「サラスバティー」

・音楽も司り、悪神を退治する戦いの神様でもある

恵比寿と蛭子とエビスとヒルコ

戸谷学著:ヒルコ 棄てられた神の謎

それぞれの音から発想するもので、古代文化の原点にあるものだ。

▼ヒルコ・・・ヒルヒコ・・・昼比古・昼彦・・・日子

▼ヒルメ・・・ヒルヒメ・・・昼比売・昼媛・・・日女

すなわち日本人の古風な名前に用いられるヒコ・ヒメの語源こそは、ヒルコとヒルメであろう。

古来ヤマト言葉で男子をヒコ(比古、彦)といい、女子をヒメ(比売、媛)というのは、ともに「ヒ」の子であるという意味であろう。(姫・比咩も同じ)。すなわち「太陽の子」である。

そしてここで着目すべきは、ヒルコもヒルメも和語すなわちヤマト言葉であるということだ。漢語は輸入された言語だが、それ以前から使われている言語こそはヤマト言葉である。日本では漢字に音読みと訓読みがあるが、訓読みがヤマト言葉である。

ついでに言えば、ヒミコの語源であるヒメコ、ヒメミコもヤマト言葉である。

「邪馬台国の女王・卑弥呼」は、漢字表記をそのまま受け入れるなら「よこしまな国の卑しい女」ということになる。まったくもって侮辱以外のなにものでもない。

中華思想としうのは貴字・吉字は自分たち中国についてのも用いて、他国・他民族には卑字・凶字を与えるという思想なのだ。