「ジャンガラ」ってなぁに?/葵とワケイカヅチ/ホキ

気になったことあれこれ。

人生、圧倒的に長崎県が足りていない。最低1年は住んでみたい。 pic.twitter.com/hPz1iBmTVE

— 副主席 (@SEI__jou) July 18, 2021

SDカード処分前に一応確認したら撮影したことも忘れてた平戸のジャンガラ(城下組平戸)出てきて得した気分。朝からあちこちで奉納しまくってラスト109か所目の戸石川公民館前。もうひと踏ん張り。 pic.twitter.com/lSSYiY6nX7

— 江尻浩二郎|をちこち (@japonesia6852) June 13, 2021

平戸のジャンガラ(18.08.14 長崎県平戸市野子町)

— 副主席 (@SEI__jou) July 18, 2021

うだるようなお盆の炎暑の下の門付け。大きな花笠を被り幕で顔を隠した子どもたちが跳ね舞う姿は、中世の絵巻物の世界に迷い込んだようで。何もかもが素晴らしかった。 https://t.co/HK9DRBweH3 pic.twitter.com/QCDka6xOPA

アーケード街を練り歩く山車、鳴り響く太鼓とジャンガラ、「狐がつく」とも表現される小倉祇園太鼓の街の雰囲気はよそ者ながらとっても楽しかったです pic.twitter.com/jEsfxmNtid

— 埋木 (@umoregi01) August 19, 2022

いわき市遠野町のじゃんがら念仏盆踊り大会の盆踊りタイム。盆踊り大国福島だけあって、当然生歌・生演奏。ノンストップで踊り続けます。それにしても音頭取りの女性のこの声!まるで江利チエミのよう! pic.twitter.com/fffIFaHugT

— 大石始 (@OISHIHAJIME) August 15, 2022

市内遠野町の「じゃんがら念仏盆踊り大会」に行く。毎年通っていたがコロナ禍で3年ぶり。一斉打ちは戦没者供養。南無阿弥陀仏。

— 江尻浩二郎|をちこち (@japonesia6852) August 15, 2022

ふと、若かりし頃じゃんがらラーメンが好きで定期的に食べていたことがあったな、と思い出した。

こちらの「じゃんがら」はどちらのジャンガラかしら?

同じ「ジャンガラ」だったようです。

不思議な古代史 〜黄金分割線〜

不思議な古代史② 〜謎の三山配置〜

不思議な古代史③ 〜姫の国道標・謎のホキ地名〜

不思議な古代史④ 〜現われた八幡山!謎のヒメコ伝承〜

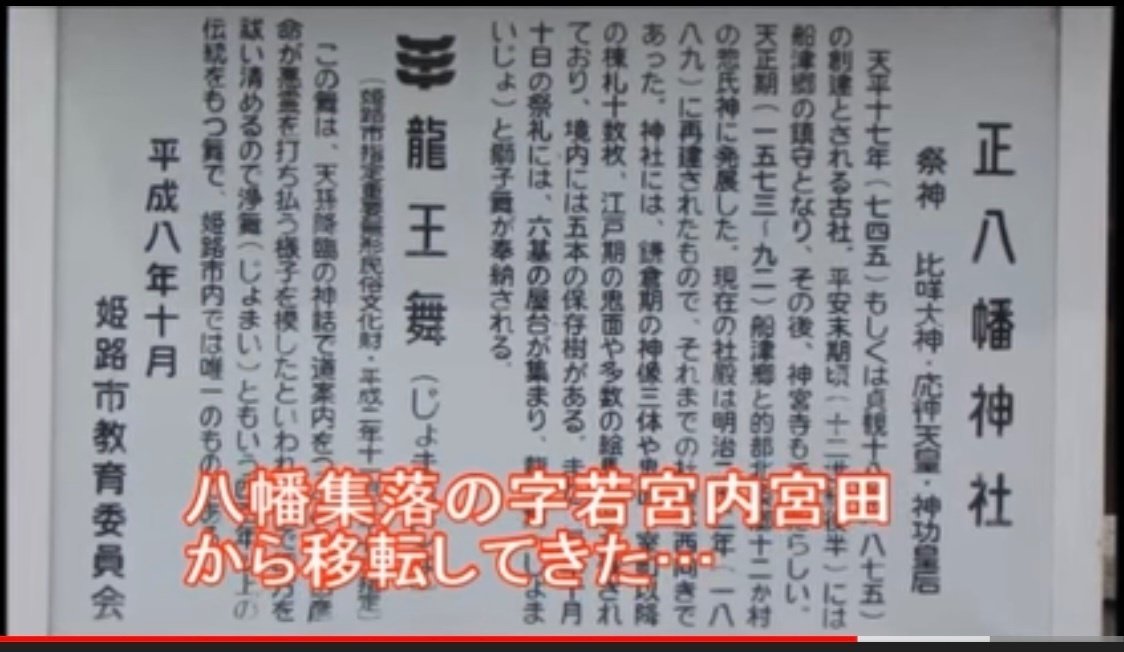

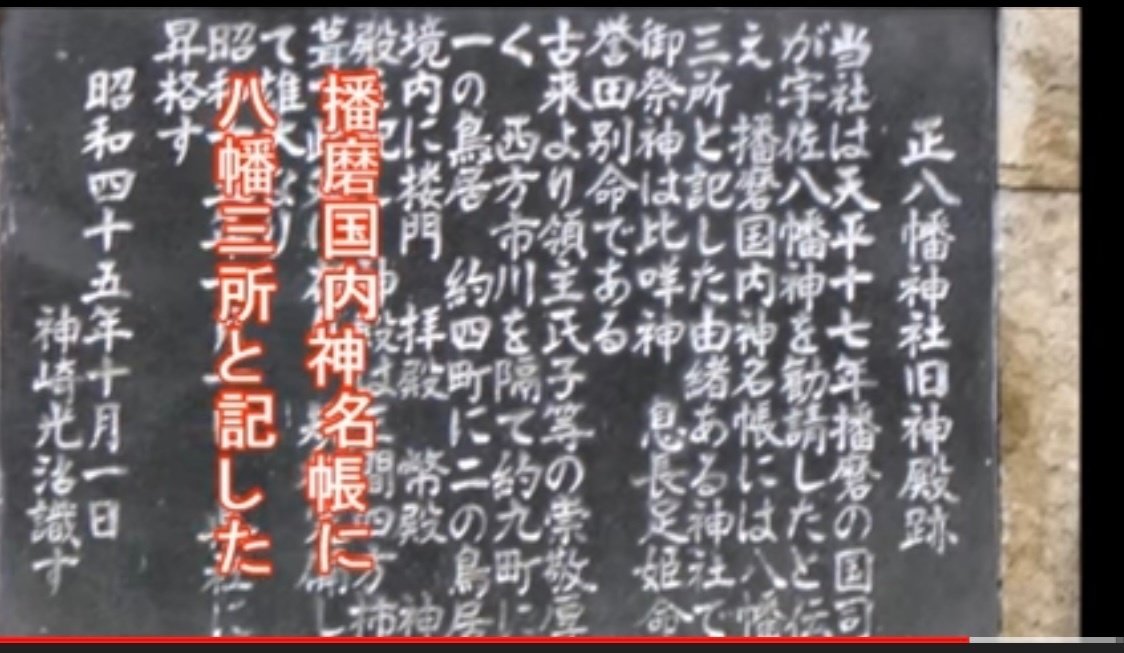

由緒;

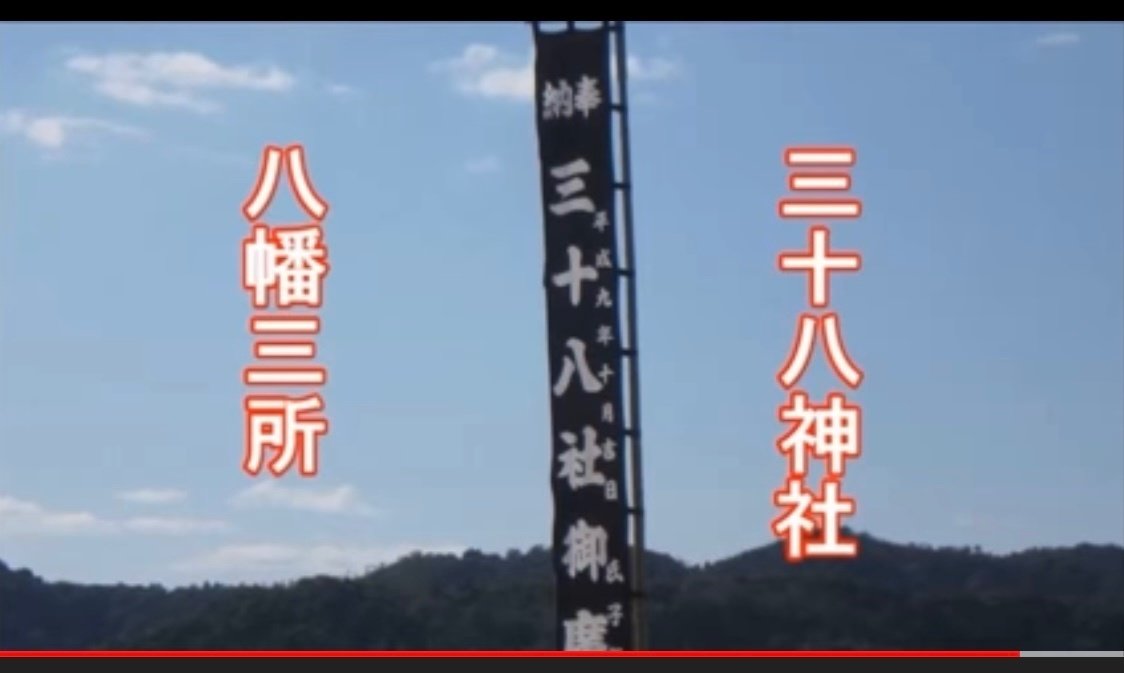

三は御祭神(天照皇大神・八幡大神・春日大神)を表し、十八は、神々に対する敬語と伝えられている。

この土地に、当神社が建立された年代は明らかではないが、正平年中(北朝の文和年間1352-55)佐々木守綱八世の子孫、佐々木二郎盛恵の居城、福万寺城址と記されている。

御祭神

;天照皇大神(あまてらすおおみかみ)

;イザナギの命とイザナミの命の御子で日本神話の最高神。

;八幡大神(やはたのおおみかみ)

;神皇十五代の天子で応神天皇の事を云う。御在位四十一年間、学術・技芸等を盛んに伝来して文化推進した神。

;春日大神(かすがのおおみかみ)

中臣氏の祖神。雨児屋命(あめのこやねのみこと)の事である。天大玉命(あめのふとだまのみこと)と並んで天ノ岩戸の前に、祝詞・榊・玉鏡等で日神の出現を祈った神。

境内案内 より

(中秋の名月)

8月15日はカトリックにとっても大切な日

聖母マリアの日

見てるとゾワゾワする

不思議な古代史⑤ 〜謎の国生み神話・現れたオノコロ島〜

モーセは誰なのか?

オサルシフ

"13"という数字

では、モーセとアロンの候補はだれか?

後代のエジプト神官であるマネトが、言い伝えによってその姿を暗示しています。

「人々を指導し掟を授けた神官は、ヘリオポリス生まれで、その名をオサルシフと言った。この民のもとに来たとき、彼は名を変えモーセと呼ばれるようになった」

ギリシャ人のアピオーンという人も、

「古代エジプトの人々について、私が聞いたところでは、モーセはヘリオポリス出身で、自分は父祖の慣習に従う義務があると考え(=高級神官は世襲性であった)・・云々」

と書いているそうです。

言い伝えとはいえ、モーセはヘリオポリスの神官の子供だったこと、ヘリオポリスは太陽神アテン神の聖地だったことがわかります。

さて、アクエンアテンの時代に戻りましょう。

アクエンアテンの治世に作成された碑文によると、ヘリオポリスの神官の位に「最も偉大な預言者」というのがあり、アマルナ=アケトアテンでこの位についていたのが”メラリーⅡ世”と呼ばれる神官であったことがわかっています。

もう一人、第二神官としてパネヘシという神官がアケトアテンにいました。

この二人の官位を示してみましょう。

①メラリーⅡ世

●王の右の扇持ち

●アテンの高級神官

●最も偉大な預言者

●王の宰相

●世襲大公

●王に知られし者

②パネヘシ

●二国の主の第二神官 *二国とは上下エジプトのこと。

●アテンの穀倉長

●アテンの畜牛長

●王の北の宰相

●王の知己

通常、エジプトでは<神=ファラオ>という関係でしたから、神であるファラオが直接、下々の人々に話しかけるということはなかったはずです。

<神=ファラオ>→高級神官に伝達→次の神官に伝達→下々の官史・軍人等々。

こんな感じでしょうか。

とすると、この二人のアテン教高級神官が最もモーセとアロンに近い存在であると言えます。

メラリーⅡ世は預言者であり、大公ですから王族だった可能性があります。聖書のモーセにピッタリといって良いでしょう。

パネヘシは財産に絡む位についています。聖書にはアロンが人々に推されて金の子牛を作る場面があります。金やさまざまな材料を集めるのはアロンの役割とされています。この点、パネヘシの位(穀倉長・畜牛長)に近いイメージがあります。

また、この二人はアクエンアテンの死後、パタリと歴史から姿を消し、自らの墓にも遺体は残されていないのです。

まして、アテン教徒をかっての首都であるアケトアテンから導き出すには、<神=アイ>の命令であっても、それを人々に伝える=以前から伝えていた=神官でなければならないはずです。

軍人であるホルエムヘブやラメセスⅠ世ではできない仕事だと思うわけです。

このように推論すると、<メラリーⅡ世=モーセ>、<パネヘシ=アロン>とするのが論理的に妥当だと思うのです。

しかも、エジプトの古い言い伝えとも合致します。

【メモ】

<神=アイ>I、私、愛、AI?

藍、哀、eye、目

上神谷のこおどり

隠岐諸島

権力者の私的な祭り?

葵紋

「あおい」

— Shinya 19❂86 (@takion_s) August 23, 2022

トラック ナンバー

アイチ アオイモン トクガワ 🇻🇳🇯🇵

etc…

123 https://t.co/phYSesrQuw pic.twitter.com/Z8KryMM3dV

享禄2年(1529)岡崎城主・松平清康(徳川家康の祖父)は、吉田城(豊橋市)を攻めた。当時の伊奈城主の本多正忠は、清康軍に参加し、先陣をきって東門を破り、城を攻め落とした。ついで清康は軍を田原城へ向かわせたが、城主の戸田氏が降伏したので、正忠は直ちに清康を招き伊奈城に凱旋し、祝宴を開いた。

この祝宴に、正忠は城下の花ヶ池にあった水葵の葉を敷いて酒肴をだしたところ、清康は大そう喜び、

立葵は正忠の家の門なり、此度の戦に、正忠最初に御方に参て、勝軍しつ、吉例也、賜らんと仰ありて、これより御家紋とはなされたり。

――「藩翰譜」(新井白石編)――

この記述を裏付けるように、岡崎市の随念寺にのこされている清康の肖像画(岡崎市指定文化財)には、「立葵の紋」が描かれている。

このように、本多家から松平家の家紋となった「立葵の紋」が、徳川家康の代に「三つ葉葵の紋」となったと伝えられている。これが、小坂井町が「葵の紋」発祥ゆかりの地といわれる由縁である。

【メモ】

●フタバアオイ…京都の賀茂神社の神紋

●本多家の先祖の中務光秀が賀茂神社の社職であったことから本多家の家紋にしたのでは?と言われる。

●立葵の紋(二葉葵という植物を紋章としたもの)…伊奈本多家から松平家の家紋へ

●徳川家康の代に「三つ葉の葵の紋」へ

京都の賀茂神社では葵祭にこれを用いることで知られる。この祭りの際は冠帽に葵桂を飾る。葵はあふひ(日向)=太陽・別雷(わけいかづち)に通じるとされる[18]。また牛車や桟敷、社前にも飾る[3]。

和歌においては、『あふひ』と標記されるが、その対象はこの植物とは限らない。万葉集には一首だけこの語が出現するが、それは「フユアオイ」を指すものとされる。平安期以降に本種を指すようになった。近代短歌ではタチアオイのことである場合が多い[3]。古今和歌集には「かくばかり逢ふ日(アフヒ)の希になる人をいかがつらしと思はざるべき」がある[4]。

また、この植物は徳川家のいわゆる『葵の御紋』のモデルになったことでも知られる。ミツバアオイと言う植物は存在しない。より実物に沿った二葉葵や立葵[19]の紋もある。なお、いわゆる葵の紋にはこの種をモデルとしないらしいものもある。詳細は三つ葉葵の項を参照されたい。

【メモ】

葵はあふひ(日向)=太陽・別雷(わけいかづち)に通じるとされる

葵が太陽であるワケイカヅチと会う日

水中より生まれし神をとりあげる祭儀

鎌倉時代に途絶え昭和31年(1956)に復活

朱の装いの子ども

賀茂神社は画像だけでも圧を感じるな。

わけいかづちの意味は?

賀茂別雷神社の祭神。 大山咋(おおやまくい)神と玉依(たまより)姫の間の子。 大山咋神が丹塗矢(にぬりや)となって流れ,玉依姫がそれを拾って懐妊したと伝える。 別雷神は雷となって昇天したといわれ,賀茂祭の御阿礼(みあれ)神事は,水中よりこの神の誕生するのを取り上げる祭儀である。

https://kotobank.jp › 別雷神-879915

別雷神とは - コトバンク

[再掲]

— とある民俗学講師@『学校で地域を紡ぐ』重版しました👍 (@AK_folk) August 30, 2022

石垣にビルトインされてしまったお地蔵様

大阪・南御堂

#ビルトイン地蔵尊選手権 pic.twitter.com/okAM88LODB

自分が絶対に四角だと思っても、相手は絶対に丸だと言う時がある。全ての物事は多面的。pic.twitter.com/BGlgxNRNXM

— 君島良夫|Yoshio Kimishima (@Yosh_10) July 13, 2022