官足法と千島学説 〜血液循環と足の役割〜

官足法と千島学説には共通点があるような気がしたので、それぞれの特徴や気になったところをまとめてみることにした。

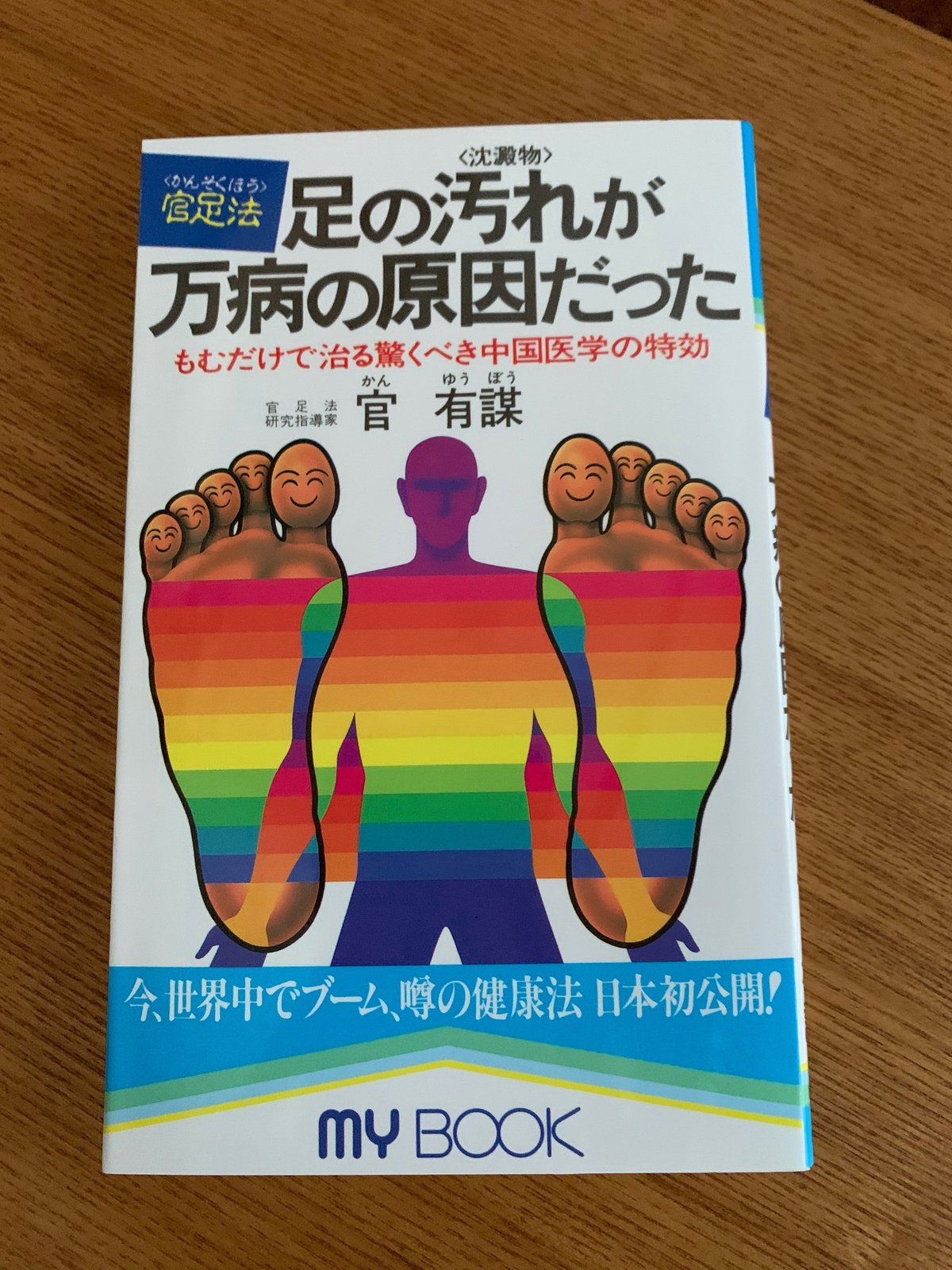

▪️官足法

官足法は根治療法。

それは施術を受けてみるとよく分かる。

痛ければ痛いほど効果があるとされていて、痛みを乗り越えた分だけすぐに効果があらわれる。

滞りが改善されて血が巡り、からだのシステムが正常になってくると不調が改善する。

視覚的にも体感的にも効果が実感できる。

資本主義とは相性が悪すぎるので魔女狩りにあわないようひっそりと広まっていくといいなと個人的には思っている。

このサイトの体験談が読みごたえがあっておもしろいです。

こんな病気まで治っちゃうの?と驚かれるかもしれません。

1 足には驚くべき治癒能力がある

(1)足をもむだけで万病が治る

※奇跡でなく、簡単な原理である

確かに、これまで、医者から見放された多くの人を、この手で指圧し、もみほぐすだけで治してきました。何も知らない人が、奇跡と思われるのも無理はないこと。しかし私は神様ではありません。奇跡でも何でもないのです。

からだのしくみを正しく理解し、それを支配する自然界の法則に目を向ければ、治るのが当たり前だと、誰しもが納得するはずです。

原理は簡単です。しかしその大切な原理を忘れているから、病人が増え、健康への道が遠く見えるのです。人間、健康なら災いは少ないはず。病んでいるから怒りっぽくなり仕事も家庭もうまくいかなくなるのです。

足をもむだけで健康になれる。それも誰の手も借りずあなた自身の力で健康になれる、その方法は理解してしまえば、実に簡単なことなのです。

(2)足裏に隠された健康の秘密

※なぜ、足裏には第二の心臓があるのか

●心臓はなぜ動くのか

なぜ心臓がたいへん重要な器官とされているか。それは循環系統のかなめだからです。血液はからだを循環しなければ何の役にも立ちませんが、心臓が拍動して血液を循環させています。

しかし、なぜ心臓が動くのか。

心臓は何によって動かされるのか。それはすべてのものが渾然一体とした無極、やさしく言えば宇宙ですが、それが生み出す波浪によって動いているのです。波浪とは、一種の宇宙エネルギーと言えましょう。これは一分間に十八回のエネルギーの波を持っています。

そんなことを言ったって、目に見えないものを信じられるかとおっしゃる方がいます。ところがこれは目に見えます。海の波を考えてください。波は風がなくてもおこり、一分間に十八回、岸に打ち寄せます。海水が波という形をとって、宇宙の波浪の存在を証明してくれているのです。

人間のからだがこの波浪を受けると、やはり一分間に十八回の反応を起こします。これが、肺が一分間に行う運動である呼吸です。

宇宙エネルギーである波浪は陽、人間の肺の運動は陰。陽と陰が結びつくと熱が起こります。陽の波浪十八回を受けて陰のからだの肺が十八回動く。この二つを足してごらんなさい。体温三十六度が生じます。

体温もエネルギーです。この体温が心臓に届く拍動が始まるのです。

エネルギーが完全に使われる状態だと、そのエネルギーは臓器によって二倍に活用されます。心臓の鼓動はいくつか。三十六の二倍、一分間に七十二回でしょう。そして血液循環が始まるのです。

この世に存在するものはすべて宇宙の一部。必ず宇宙の影響を受けているわけですが、人間のからだも宇宙の波浪を受けて、呼吸し、心臓を動かしているわけです。

足先まできた血液が上に向かって流れるためには、ちょうど心臓が収縮を繰り返し血液を全身に送りだしたような力が必要です。その押し戻す役目をになっているのが足裏なのです。

大地にしっかり踏みしめてちょっと歩いてみましょう。

足を地面につけると足裏がからだの重みで押さえつけられますね。次の一歩を踏み出すために足をあげれば、押さえつけられた力はなくなります。

このあたり前の歩くという動作が、足裏に流れる血管を押したり離したりして、足裏にたまりがちな血液の循環を促進するのです。

第一の心臓が収縮を繰り返し血液を全身に送り出し、足裏が血液を送り返す働きを助ける。この働きをさして、足裏は「第二の心臓」と呼ばれるのです。

3 さぁ、始めよう足の反射区療法

(1)始める前にこれだけは知っておこう

※誰でもいつでもすぐできる

●もんでもんで柔らかくする

この健康法は誰にでもすぐできます。そして人にもやってあげられます。要は皮下、筋肉、筋に沈殿している汚れをもみつぶして静脈からの吸収をしやすくし、血液循環を良くして汚れを運び去って排泄するということ。

反射区のあるところだけでなく、足全体をよくもみほぐし、膝上十センチのところまで循環を良くする。そして白湯を飲んで、汚れを出しやすくする。たったこれだけのことで健康をとり戻せるのです。

次に三要素を忘れずに、治療にとりくんでください。

●自信―――必ず治るという自信を持つと、腹腔神経叢が落ち着いて、治りが早くなります。

●忍耐―――もむ力が強い方が早く治りますが、痛みも強くなります。忍耐力で我慢しましょう。

●根気―――毎日続ける根気が必要です。何かの都合で一日二日中断してもそのままあきらめずに、再び根気よく続けましょう。

もんでいるうちに患部の痛みがとれたり、もんだあとスッキリしてすぐに効果があらわれることが多いのですが、完全な健康体になるためにはやはり少しは時間がかかります。たいていの症状は二週間ももめばおさまります。しかし、完全な健康体になるまでもみ続けないと、再発します。三ヶ月ももめばほとんどの人が健康なからだに戻るでしょう。年齢的にみると十歳で一ヵ月が目安です。三十歳の人は三カ月、六十歳でも六ヵ月続ければ、まず健康体に戻ります。

三日坊主は責任がもてません。今日だけやってもうやらないというなら、やらない方がましです。

赤ちゃんのように柔らかな足になるまで、ぜひとも続けてください。完全に健康になると、足のどこをもんでも痛いところがなくなります。

風呂に入りながらや風呂上りにもむと、血液循環が良くなっているので効果があがります。また、痛みも軽くてすむようです。

●力の入れ方

親指や、こぶしを握った状態の人差し指と中指の関節、あんま棒(先の丸い、指ぐらいの太さの棒)などでもんでいきます。足に指をグッと押し込むように力を入れ、心臓に向かって汚れをしごき出すように押し下げます。場所によっては、とびあがるほど痛むことがあるはずです。また、あんま棒を使うとジャリジャリ、ゴリゴリというような音がします。これはたまっている汚れが動かされるので痛みや音が起きているのです。

皆さんは痛いからもまない。そうではないのです。痛いからもむ必要があるのです。

痛いのはその反射区の器官が悪くなっている証拠。足を再彫刻するつもりで、我慢できる最大限まで力を入れ、汚れをもみつぶすのです。痛いほど効果が上がります。足の汚れがとれると、器官に対応する反射区にしこりがあっても、自然に溶けてしまうのです。

原則としては心臓の方向に力を押し込んでいくのですが、あくまでも汚れをもみつぶすことが目的ですから、押しやすい方向に力を入れていけばいいでしょう。

ただし例外があります。左足にある心臓反射区と右足の肝臓反射区だけは、足の指先に向かって突き上げるように力を入れます。この反射区は深部にあるので、この方法でないと力が届きません。

●どういう順番で行うか

まず左足から行います。

①最初に腎臓、輸尿管、膀胱、尿道の反射区をもみます。これはまず排出作用を良くするためです。汚れを早く排出し、循環作用を健全にするために、力を強めに、時間も長めに行います。

②次に親指から小指まで、指の脇や股までまんべんなくもみます。

③それから足の裏全体を、指からかかとの方へともんで行きます。

④足とすねの内側を、指からかかと、かかとから膝上へともみ上げます。

⑤足とすねの外側を膝上までもみ上げます。

⑥足の甲から膝上までもみ上げます。

⑦もう一度、腎臓、輸尿管、膀胱の反射区を行います。やはり、汚れの排出をよくするためです。

次に右足を同じ順番でもんでいきます。

両足ともくるぶしと膝をよくもんで、循環作用を高めるようにします。

⑧両足とももんだたら、白湯を五〇〇cc(モーニングカップ二杯半)以上飲みます。

左足から始めるのは理由があります。

足は右足が陰、左足が陽になっていて、陽から助けたほうが治癒効果が早いのです。

からだの異常は、まず陰である弱い右足に出て、それから左足も悪くなりますが、治るときにはまず陽である強い左足が良くなり、次に右足も良くなって治癒します。

それに左足には心臓の反射区があるので、はじめに心臓の機能を高めておいてショックを受けにくくすると言う理由もあるのです。

●必ず守ること

▪️千島学説

そこで、ある学者は千島に言った。

「あなたは既成学説に反対することを、出発点にしている」

そのようにまで言われたのである。

それに答えて千島博士は言った。

「もともと私も既成学説を習って育った人間である。ながらく、既成学説にそって研究してきた。しかし、いままで信じられてきた科学と、事実がどうしても違っているため、その事実に合わせて新説を唱えたのだ。反対するための反論ではない」

(読みやすさを優先させて太字と交互にしています)

⑴ 血液(赤血球)はからだの組織に変化する。

(赤血球分化説)

⑵ 赤血球は骨髄で造られるのではなく、消化された食べ物が絨毛で変化したものである。

(腸管造血説・赤血球起原説)

⑶ 栄養不足のときや、大量の出血のあと、また病気のときには、からだの組織から血球に逆戻りというかたちが見られる。血液は骨髄から造られるという定説は、これを見誤ったもの。

(赤血球と組織の可逆分化説)

(4)がん細胞は赤血球が変化してできる。からだが病気のとき、悪化した赤血球が集まり溶け合ってがん細胞に変わってゆく。また炎症も、赤血球がからだのその部分に集まって生じたものである。肉腫や他の腫瘍も同じである。

(がん細胞の血球由来説・炎症その他病的組織の血球由来説)

(5)負傷が治っていく現象も、その部分に赤血球が集まって、からだの再生と修復をするからである。

(創傷治療と再生組織と血球分化説)

(6)バクテリアは親がいなくとも、有機物の腐敗、その他の状態で、その有機物を母体として自然に発生する。

(バクテリアの自然発生説)

(7)毛細血管の先端は開いていて、赤血球はそこから組織のすき間は自由に出ることができる。

(毛細血管の解放説)

(8)からだの組織(細胞)は分裂によってのみ大きくなるというのは正しくない。細胞は細胞でないもの(赤血球)から新しく生まれ、からだは大きくなり、またその大きさを保つ。

(細胞新生説)

(9)バクテリアから人間にいたるすべての生物は、「親和力または愛」という精神的なものをもつ。

(10)生殖細胞(精子・卵子)は、からだの組織と別のものではなく、からだの組織のひとつである赤血球が変化したものである。

(生殖細胞の体細胞由来)

(11)生物が生まれてから一生の間に、その環境によってはぐくまれたかたちや性質は、子に遺伝する。

(獲得性遺伝の肯定説)

(12)生物が進化してきたもっとも大切な要因は、環境に適合した強いものが生き残ったのではなく、同じ種類の生物の助け合い、または違った生物との助け合いという、共生現象によるものである。

(進化要因における共生説)

(13)生命には時々刻々として変化してやまない。その変化の働きは、生命や自然がその本質にゆがみをもっているからである。

(生命弁論法・科学的方法論)

(14)その他

生命の本体は血液である

健康なときには赤血球はからだのすべての細胞に変化するが、からだが病的な方向に傾いているときには、赤血球はがんなどの病巣の細胞になる。つまり、生命の本体は血液だというのが千島の血液理論である。

現代科学は、生命を支配しているのはDNAのテープに書き込まれた遺伝情報だというが、そのDNAも赤血球から造られる。「血筋」「血統」などといわれるように、親から受け継ぐ "血" こそ遺伝の本体なのだ。

この千島理論からみれば、健康の条件は血液を浄くすることと血液の流れをよくするにつきる。逆に病気の場合は、血液の汚れと滞りが原因となる。

千島は健康の条件を、 "気血動の調和" といった。

"気" は精神を意味し、"血" は血液つまり肉体のことである。"動" は運動の略である。これは千島のオリジナルではない。精神と肉体の調和である気血ほ調和は、三千年も前の古代中国医学の原理である。その頃には運動不足はなかったが、千島は現代人に合わせて "気血動の調和" といったのである。

血液と健康の問題は、千島学説を引き合いに出すまでもなく、私たちが直感的に知り得ていることかもしれない。

しかし、ただ漠然と知っているのと、はっきり認識するのとでは違ってくる。もし、医学者や薬学者が血液と健康の問題をはっきり認識していたら、大きな問題にならずにすんだのが、あのサリドマイド事件である。

千島は早くから妊婦がサリドマイド系睡眠薬や、トランキライザー、アスピリン、その他の解熱剤や痛み止めの薬を飲むのは危険であると警告していた。

胎児が薬品で麻痺したり鈍ったりすると、血管も血球も発達が不活発になり、手や足の発育はとまってしまう。その結果、手足の短いサリドマイド児が生まれる危険性がでてくるのである。千島は「赤血球は細胞の母体である」という自説から、医学会や製薬会社に警告し、一般にも啓蒙した。しかし学会は無視した。

サリドマイド系睡眠薬を飲んだ妊婦から、西ドイツで六千人、日本とイギリスでそれぞれ一千人のサリドマイド児が生まれたことは衆知の通りである。

ところが、アメリカでは一人の奇形児も生まれなかった。それというのも、このサリドマイド系の薬を販売したいという製薬会社の申請に対して、FDA、すなわちアメリカ食品医薬局が、がんとして許可しなかったからだ。奇形児を生む危険性があるとして、これをとめたのは、審査官のケルシー夫人だった。

日本にもケルシー夫人のような審査官が一人でもいれば、あるいは千島の警告に耳を傾けていれば、いわゆるサリドマイド事件は起こらなかったのである。

この事件は訴訟問題となり和解が成立したが、といってサリドマイド児の手足が人なみになったわけではない。そして、この問題はものごとを忘れやすい日本人にとってもう過去のできごとになっている。が、現実では、いつ第二の事件が起こっても不思議ではないほど人間のからだに影響する薬は年々増えているのだ。

血液がその人の生命の本体であれば、輸血は他人の生命をもってきて自分の生命に置き換えているようなものである。一リットルの血液を失ったら一リットルの血液を補充するというのは、人間を機械と考えている現代医療の退廃を示すものだろう。

千島は二十年も前から、輸血の害を訴えている。彼は自説の輸血理論から、輸血の危険性を説き、代用液の使用を主張した。

輸血拒否は日本ではあまり聞かない。しかし欧米諸国では輸血拒否運動を続けている二百五十万人のクリスチャンがいる。アメリカのある教会では、交通事故などの出血のため顔面蒼白になった患者に対しても、浴衣を一切せず、リンゲル氏液や生理食塩水、その他の代用液の注射や飲用によってまかなっている。一時的に血液の容積を補充すれば、それで患者は自然に回復する。事実、輸血を常用している病院よりもよほどその病院のほうが、死亡率が低いというのである。

輸血を拒否し代用液の使用を主張するこれらの病院や患者は、信仰によるもの、すなわち神の律法を重んじているためである。

しかし、純粋に医学的な見地から判断し、輸血を避けて代用液を使用して成功している例が、外国では多数報告されている。

いささか古い例で恐縮するが、1966年において、ニューヨークの聖バルナ病院の外科で、輸血の代わりにリンゲル氏液を終始使用し、まったくの輸血なしで心臓切開手術を成功させた多くの症例が報告されている。

報告のなかでベリー博士たちは、

「出血による赤血球の激減や、ヘモグロビン濃度の著しい低下も生命をおびやかすものではなく、また生命の永続的な障害をもたらすものではない。代用液のほうが血漿や血液型そのものの輸血より実際に有効である」

と述べている。

また、A・J・シャドマン博士は、

「私は二万例以上の外科手術を行なってきたが、輸血をほどこしたことは一度もない。またそのために患者を死なせたこともない。私は普通の食塩水を多く飲ませただけである。そのほうがいっそうよく、また安全である。血を失ったどんな症例もこれを使ってきたが、死亡例は一例もなかった。あるときには、チョークのように血の気が失せ、石のように冷たくなっても患者は生きのびてきた」

と、報告している。

なのに人間は、病気で食欲がないのに無理に食事を摂る。それは栄養をとらなければ体が衰弱するとおそれるからだ。無理をせずに静かに回復を待てばよい。

食物を口から無理に入れるとき、生体が必要としなければ、嘔吐という生体の防御反応が働いてくれるから、まだよい。しかし輸血の場合は、生体に反応がないから、それだけに危険性が大きい。

千島学説は、血管内に注入された血液、とくに赤血球は病巣の部分に集まり、病的になっている組織をますます拡大し悪化させるといっている。

だがこの事実は、まだ一般の常識にはなっていない。

医師が知ってる輸血のおそろしさ

輸血のおそろしさは、医師自身がよく知っている。

輸血直後に起こる副作用として溶血反応がある。これは不適合な輸血を受けるため、血液のなかに抗体ができて、外から入ってきた赤血球を破壊し、それを溶かそうとする反応である。

この反応が起こると患者は頭痛を訴え、胸や背中が痛みだし、腎臓の機能がおとろえるための毒素の排泄ができなくなる。重症であれば二時間から三時間、あるいは二日から三日で死亡する。

この溶血反応ら、防ぐことはできない。どのように適合性を調べて輸血しても、この反応が起こる場合があるからだ。

溶血反応が起こったときの死亡率は50パーセント、二人に一人である。血液型の研究が進み、いろいろな分類を行い、よりよい適合性を調べたところで、血液は原則的には指紋と同じように、その内容はひとそれぞれ異なっている。どんなに医師が努力しても、溶血反応が皆無にならないのは、そのためである。

また輸血後50日から150日の潜伏期を経て発病するといわれるのが、血清肝炎である。

この血清肝炎は、全輸血者の20パーセントひ発生するといわれている。五人に一人というのはかなり高いパーセンテージだが、実際には、もっと高いらしい。

「輸血によって血清肝炎にかかるものが年間三万人もいる。そのうち、三千人ほどが死亡している。これには潜在性の血清肝炎の数字は含まれていない。だから、少なくとも年間十万人あまりが輸血による血清肝炎にかかっているものと推定される」

これは、1971年のアメリカの報告によるものである。

ハンセン氏病対策には盲点がある

しかし、現在にいたっても大多数の医学者がこのハンセンの説に疑問をもたず、それを信じている。

ところが千島は、ハンセンの「ライ病は細菌に感染して起こる」という説に反対する論文を書いた。そのひとつが1972年に発表した『現代医学のハンセン氏病対策の盲点』である。

千島はいくつかの疑問点を挙げた。そのひとつが、ライ病療養所の医師や看護婦でライ病に感染したものは一人もいないということである。

しかし現代医学では、ライ病は感染してもすぐに発病せず、五年から十年という非常に長い潜伏期を経て、はじめて発表するというのが定説なのだ。

もちろんこれは想像説で、ライ病に感染した人のからだを調べ、ライ病がどこに潜伏していて、いつ発病するかということを、五年間ずっと追跡し、実証した学者は世界中に一人もいない。

さらに、健康な人にライ病を接種する実験をしたところ、皮膚に分泌物を塗布しようが、注射をしようが、感染しなかったというデータがある。すなわち、健康なからだにはライ病は感染しないのである。

このことからみても、ハンセン氏病は細菌の感染によって起こるという説は矛盾する。にもかかわらず、いまなお伝染病説が根強く生きているのは、ライ病が存在するというたった一点に固執しているためである。

千島はハンセン氏病の原因を、不規則で不衛生な生活を続けたからだとみる。精神的ストレスがたまれば血液がにごる。不衛生な食事は悪い血液をつくる。怠惰な生活をすると血液は滞り、変化しはじめる。神経の障害があれば、血液から正常な細胞はできず、変質した細胞になるだろう。

こうした悪い条件がいくつかかさなって、からだの組織の細胞が少しずつ老化して壊死にまで進むのである。

ライ病に感染してからだが腐敗するのではなく、細胞が腐敗してそこにライ病が自然発生したわけだ。

ハンセン氏病を伝染病として隔離して療養させるようになってから、確かにこの病気は急激に減少したのは事実である。これは一般には、感染を防いだためだと考えられているが、貧しい不衛生な生活者が少なくなり、衛生的な環境が整ってきたためだと理解するのが妥当である。

癌は血液の浄化装置

官足法によって癌が小さくなったり消えたりするのは、もむことで滞りを流れるようにし、それによって身体のシステムが機能し、溜まった老廃物や毒素を排出できるようになるからなんだろうな。