“算数を楽しむ心”を広げてくれた物語たち

小学校で教員をしている せっと といいます。

初のnote投稿です。

かつてTwitterで何か自分も発信できることがないかと考えて、最初に継続して発信したのが「“算数を楽しむ心”を広げてくれた本や作品の紹介」でした。そのとき1つずつ紹介していた本や物語を、ここで改めてまとめてみようと思います。

紹介する本や作品について

教師向けの「算数の本」というと、

実践事例、学年別教材、授業づくりの考え方・・・等の教育書がイメージされるかと思います。自分もこれらの本をたくさん読み、多くの学びを得てきました。

その一方で、これらの教育書とは一味違った分野でも、大好きな算数に関係する様々な本に出会ってきました。

それらは、直接自分の授業実践に使うわけではないけれど、

確実に自分の世界を広げてくれ、算数を楽しむ心を育んでくれました。

また、これらの本の題材を知識として知っていることや、これらを楽しめる心をもっていることは、間接的に授業の質も高め、子どもたちの学びを深めてくれるはずです。何より、純粋に自分が読んでいて楽しいと思えた本でした。そんな「“算数を楽しむ心”を広げてくれた本」と、その原作になった小説や映画化されたものなどを紹介したいと思います。夏休みの読書や鑑賞にもおすすめです。

子ども向けの本

クラスの子どもにも、我が子にも、算数を楽しむ心をもってほしいと思っています。そんな思いで子どもたちといっしょに読んだ本です。

『すうがくでせかいをみるの』

「見方・考え方」が重視されるようになった現在、子どもたちは「算数・数学の目」で世の中を見ることができているでしょうか?

小学校の低学年向け課題図書になった本ですが、高学年こそ読んで深みを感じてくれたらとも思いました。

『円周率の謎を追う』

中学校の課題図書になった本です。江戸時代に発達した日本独自の数学文化「和算」の世界にふれることができます。和算の時代の手法で円周率を追い求めた関孝和をはじめとする和算家、本当にすごいと思います。難しい数式等がわからなくても、物語として楽しく読めます。

『ひよよのおやつ』

幼児向けの絵本です。おやつを「半分こしてあげて、また半分こしてあげて…」という話です。算数的な内容は、次に紹介する『王さまライオンのケーキ』と同じく「半分の半分の…」という話です。 小学校では「倍」や「割合」の考え方に苦戦する子どもたちも多いです。そこで、幼児期からこそ 「半分半分していくとすごく小さくなるんだねー」といった素地的感覚を磨くことを大切にしたいと思います。

『王さまライオンのケーキ』

サブタイトルの通り「半分の半分の…」「倍の倍の…」という感覚を楽しみながら伝えられます。 「半分」と「倍」のどちらかだけでなく、両方があるというのがポイントです。小学校では、数値が小数や分数になると「倍」にしても小さくなることの理解に困難を感じる子がいます。この本にあるような「2等分すること」と「1/2倍」が同じ意味を表すことなどを感覚的に捉えられるようにしていくことは、その解決の一つの手立てになると思います。そんな、倍にすることと、逆の操作としての半分にすることの感覚をセットで楽しみながら磨くことができる本です。何年生にもオススメです。

『10人のゆかいなひっこし』

幼児〜1年生向けです。 家から家へ引っ越しする人たちが、「こっちに○人いるときはもうひとつの家には…」と考えながら、 10の補数に楽しく触れられる本です。直接扱っている題材は「10の補数」 ですが、そこから見方・考え方を広げると「全体と一部さえ分かれば他の部分もわかる」という算数・数学の関数的な考え方につながります。そんな考え方のよさにも触れられる一冊です。

『もしも日本人がみんな米つぶだったら』

茶碗を眺める「ぼく」の疑問から始まるストーリーです。 日常生活を数学の舞台に乗せて考察する、様々な要素が出てきます。こうした考察の進め方は、新学習指導要領とともに示された「算数・数学の問題発見・解決の過程」(通称「グルグルの図」)でいう、左半分のサイクルでもあります。「数学的モデル化」などの研究もされています。

こうした内容に、難しい話抜きに楽しく触れることができる一冊です。

食教育や社会科の視点からもよい内容です。

算数・数学が関わる物語 (マンガ・小説ほか)

『和算に恋した少女』

中学生〜大人向けです。 マンガなので読みやすく、 算数・数学好きなら絶対楽しめます。 江戸の和算の世界を知り、 ちょっと数学の教養も深まります。 アレンジして小学校の算数授業に使えるネタもあります。

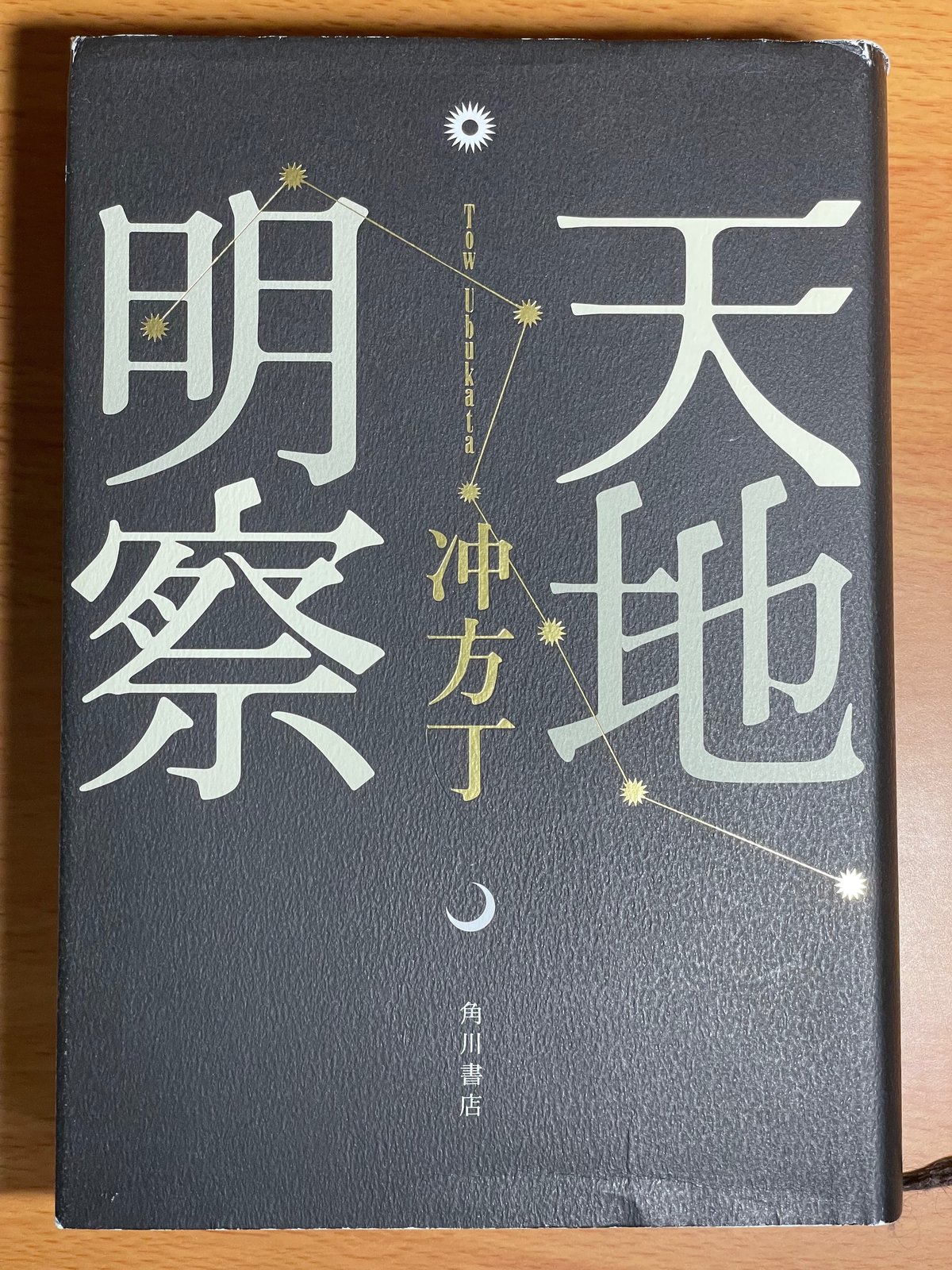

『天地明察』

実話をもとにした改暦をめぐるストーリーです。有名な和算家の関孝和も登場します。 天文分野に和算が大きく関係していたことや、算額奉納などの 江戸の和算の世界観がわかります。 個人的には、主人公の心にはたくさんの感銘を受けました。漫画、小説、映画があり、 それぞれよさがあります。

『算法少女』

これも、和算の世界観を楽しめる本です。 学ぶことや考えることに純粋な主人公には、とても爽やかな気持ちにさせられます。 自分自身もそんな心をもち、子どもたちにも算数でそんな心を育てたいと思います。小説と漫画(ネットで調べたら映画も?)があります。

『博士の愛した数式』

数や式の神秘的なおもしろさにふれつつ、 登場人物の人柄にも惹かれるストーリーです。 「友愛数」の話などは、5年生の約数の学習時に話題にしたら、小学生でも面白がってくれる子がいます。小説、映画、マンガがあります。

自然の中の算数・数学が題材の本

『素数ゼミの謎』

自然の中にある数学を楽しみながら、 素数の性質の一端がわかります。自然の神秘の裏にある、数の面白さに引き込まれます。

「素数」という用語自体は中学で学習するものですが、5年生の「倍数と約数」を学習すれば小学生でもこの本の内容は理解できます。大人にも読みやすくオススメです。

夏休みは、セミの抜け殻集め等をする子どもも多いと思います。そんなタイミングにも、子どもといっしょに楽しめる一冊です。

『素数ゼミの秘密に迫る!』

『素数ゼミの謎』に興味をもったら、さらに詳しくその内容を深めることができる本です。自然の奥深さに引き込まれます。

番外編:和算の世界を楽しむ本や作品

『和算小説のたのしみ』

ここで紹介させてもらったものも含め、和算が登場する小説が紹介されています。思った以上にたくさんあることに驚くとともに、和算の魅力への興味が増しました。

子どもたちには、算数を楽しめる心をもってほしいと思っています。 江戸時代の和算は、そんな心があふれる文化です。和算を題材にしたいろいろな小説を読むと、そんな心の大切さを思い出させてくれます。

『水戸黄門』

和算つながりで、番外編としての紹介です。あの有名な水戸黄門に、和算の回があります。

算数好きには嬉しい限りです。

第43部 第19話「難問ぞろいの算術対決・前橋」(2011.11.28)です。

算術家の登場、 助さんが直角三角形を使って子どもに火の見櫓の高さの求め方を教えるなど、 和算要素が盛りだくさんの回です。ラストは 「算額の精神は、現在も日本人の中に脈々と受け継がれている」と締められます。

おわりに

教師としても、人としても、自分が知っている世界の背景を広げるということは、大切なことだと思っています。これからも、大好きな算数・数学の世界を楽しんでいきたいと思っています。

しかし、多忙な教育現場、心の余裕がないとなかなかこうした時間はとれません。純粋に好きなことを楽しみながら、こうした自分の世界を広げる時間がとれる現場になることを願いつつ、自分にもできることを積み重ねていきたいと思います。

ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございました。

もしよろしければ、フォローやスキを押していただき、

ぜひ今後もお付き合いしていただけるとうれしいです。