ダイヤ運転と新横浜線

おはようございます。

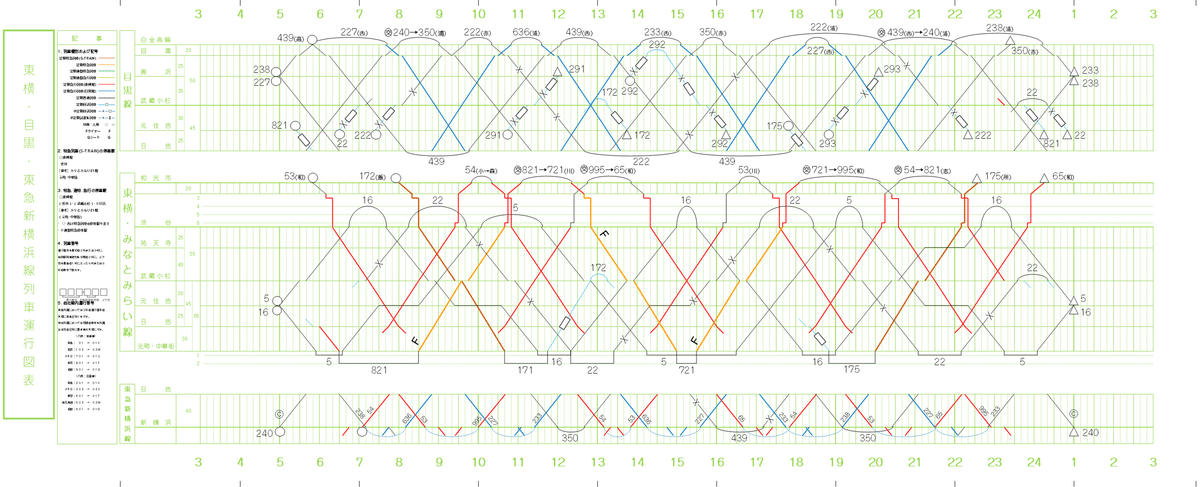

4月末、都内において相鉄東急直通線のダイヤ運転会が開催されました。東急電車まつりに引き続き運行ダイヤ策定を担当しましたので、記録として記事に残そうと思います。

以前公開した「東急新横浜線」の記事もあわせてご覧いただけると幸せになれます。

原案

今回は「直通運転」をコンセプトとした運転会のため、新横浜での乗務員交代を設定。

これに合わせ、ダイヤグラムも東急側と相鉄側で2種類作成しました。

〜所要時間測定〜

事前に選定された駅と配線図を基に運転時分を算出。

まずは、基本となる直通列車の所要時間から測定します。

・東横線〜相鉄線 所要時間

①和光市〜新横浜 下り170分、上り165分(下りは渋谷発車メロディの鳴動時間で5分増加)

②新横浜 乗務員交代 最短20分

③新横浜〜海老名/湘南台 105分

計 下り295分、上り290分

・目黒線〜相鉄線 所要時間

①白金高輪〜新横浜 160分

②③ 東横線と同様

計 285分

より、模型時刻で片道5時間弱(!)走行することになります。

実演は5時〜25時の20時間の範囲内で行うため、折り返し時間も考慮すると全線2往復する運行がほぼ不可能であることがわかりました。

ダイヤ作成開始

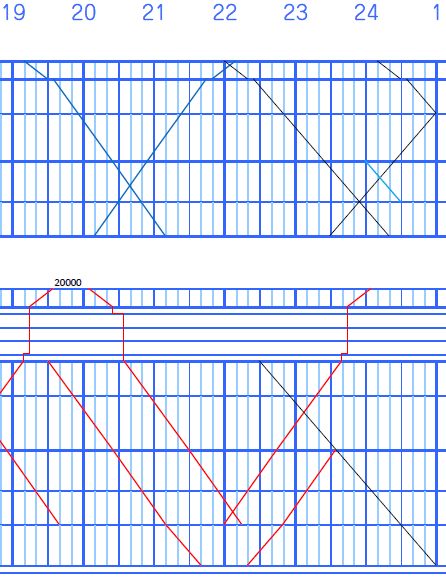

〜新横浜駅〜

今回の核は新横浜駅となるため、新横浜線を基準にダイヤ設計を開始します。

実際の新横浜駅を研究すると、始発前には目黒線方面列車(2・4)が2編成配置されており、相鉄線方面の始発列車はそれぞれ奥沢・渋谷からやってくることがわかりました。

上り1本目はかしわ台(休日は海老名)発の東横線直通ですが、駅選定より海老名発に絞った場合平休ともに特急で運行されます。

また、終電付近はこの逆のパターンで構成されていました。

以上の要素を盛り込んだうえで、列車間の間隔を考慮しながら仮組みを行いました。

上記のダイヤでは、東横直通と目黒直通が交互にやってくるように設定しています。

また、東急線方面の運転士は東横線・目黒線それぞれに戻っていく乗務形態になりました。

混乱防止の他スターフ作成の際にも簡略化につながるため、以降この発着順序は本番まで継承されていきます。

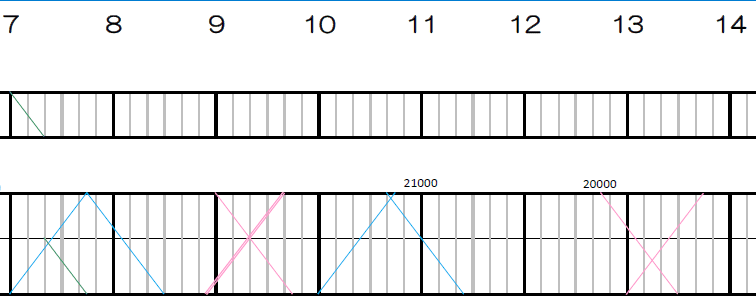

~相鉄車(20000/21000)の運用~

先ほど全線2往復の設定はほぼ不可能と書きましたが、海老名からの平日1本目は渋谷行であるため、これを活用することで2往復分の時間を確保できます。

相鉄20000/21000系は各1編成の所有であったため、東急線内を走行する機会が増えるようにここに20000系を充当しました。

21000系とは日吉ですれ違い

21000系は必然的に1往復の直通となるため、20000系が相鉄線内に戻ってくる日中時間帯に東急線へ送ります。

こうすることで、お互いの路線に常に直通車が存在する状況がつくられ、「相互直通」の演出に大きく加担できる、という考えです。

朝夕の時間帯は横浜方面への直通列車とすることで、運用の効率性も確保しました。

~Qシート~

東横線にて運行されるQシート連結列車。

電車まつりでは元町・中華街留置となってしまいましたが、東横線側の駅数が減少している今回であれば入庫できるのでは、と思いこちらも優先して設定しました。

Qシート列車の運行形態については、冒頭の記事をご覧ください。

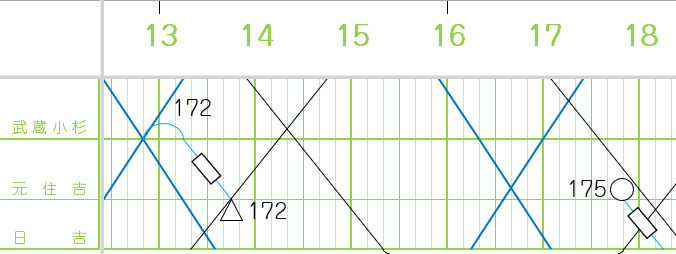

元住吉入庫は上段の水色線

結果としては予想通り、元町・中華街→武蔵小杉→元住吉検車区入庫までを運行時間内に収めることができました。

これにより1運用で完結させることができるため、ダイヤ設定の自由度が増加しました。

案ダイヤ完成

上記の各要素をまとめ上げたうえで、電車まつりと同数の17運用に収まる範囲でダイヤを作成しました。

東急線内は「並走」にフォーカスを当ててダイヤを作成。

武蔵小杉駅での対面乗り換えを基準にすることで、元住吉付近の2層区間や多摩川付近での並走が見られるようになります。

朝ラッシュ帯には祐天寺/奥沢での追い越しを設定。

やや日中よりの時間ではあるものの、電車まつりに引き続き速達輸送にも力を入れています。

目黒線急行(青)は通勤急行(緑)と対面乗り換え

元住吉検車区の9番線(下り出庫線)を利用した日吉始発の西武車運用も追加。

実物では朝ラッシュに伴う送り込みのため、大量に運行される日吉始発ですが、電車まつりでは再現しきれなかった要素の一つでした。

元住吉~日吉間は回送(水色)として目黒線側に表記される

またこの運用によって東横線内はすべての会社の車両が一回で走行する形となりました。

目黒線内は運用数不足のため、5xx運行(埼玉高速車)の設定はかなわず、後に臨時列車として設定することとなりました。

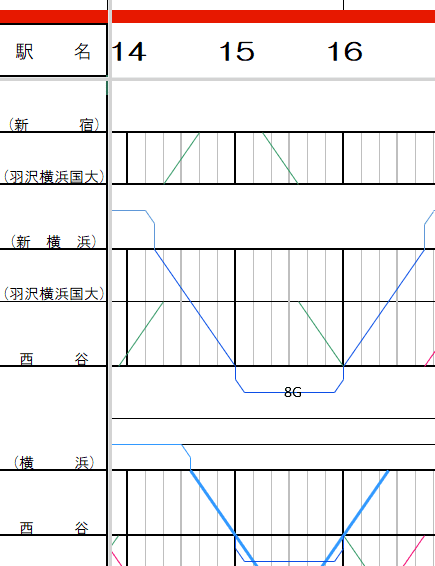

対して、相鉄線内では「接続」に力を入れた設計としました。

西谷/二俣川の両駅では終日にわたって対面乗り換えを実施しており、「どちらが先発/先着か」も可能な限り実物に寄せる努力をしています。

特急列車(太緑)を軸に各方面への対面乗り換えを設定

もう一つの直通系統であるJR線直通は2運用で設定。

12000系の担当となる70運行は、横浜方面とJR直通を交互に行き来する運用としました。

運用数の都合から直通列車主体となるため、地上車の50運行は横浜~西谷間のローカル運用を中心に、朝夕のみ長距離運行を行います。

日中の東横線直通をはじめとし、各直通系統に可能な限り接続することを目指して時刻を調整しました。

60倍速のため様々な系統の列車に接続

休日ダイヤの作成

平日ダイヤに大きな修正点がなかったことから、微調整と並行して休日ダイヤの作成に取り掛かりました。

〜S-TRAIN〜

休日ダイヤの一番の特徴ともいえるのがS-TRAIN。

西武線〜東横線・みなとみらい線を直通する座席指定列車であり、朝に上下1本ずつ、夕方に下り1本上り2本が運転されます。

その運用は大まかに以下の通りです。

1行路目:小手指〜(回送)〜元中

元中〜(S1号)〜秩父

秩父〜(回送)〜横瀬〜(回送)〜秩父

秩父〜(S4号)〜元中〜(S5号)〜所沢

所沢〜(回送)〜小手指

2行路目:小手指〜(回送)〜飯能

飯能〜(S2号)〜元中

元中〜(回送)〜元住吉〜(回送)〜元中

元中〜(S3号)〜飯能

飯能〜(回送)〜小手指

今回は東急線内のみの運行となるため、元住吉検車区へ入庫する2行路目をベースに設計。

検車区内での停車時間を確保するため、折り返しは5号に変更しました。

整備/時間調整の後175運行(同5号)の運用へ

元住吉検車区は横浜方からの入庫ができないため、回送列車は一度武蔵小杉を経由して折り返し入庫の形をとります。

車庫内では実物同様の入換を行うため、時間を長めに確保しました。

出庫は先述した下り出庫線から行い、日吉駅手前で本線に合流して次の運用へと向かいます。

〜平日からの運用変化〜

土休日ダイヤ化に伴う変更点の1つとして、上り始発直通列車を取り上げてみます。

この列車、平日は渋谷行きとして処理することで20000系の2往復運行を実現しましたが、土休日は小川町行き(ここはデフォルメしたくない)、つまり東急車指定の運用となります。

この時点で、相鉄車の全線2往復運転は不可能となりました。

海老名方面は快速列車の接続でカバー

第一案では、目黒線直通の1本目に21000系を充当。

西谷駅での折り返しや、東横直通との順序変更を駆使し終電ギリギリまで走らせることで、どうにか2往復を確保しました。

これに合わせて、目黒線直通運用は全体的に手が加えられており、横浜方面と直通線方面を行ったり来たりする動きになっています。

折り返し横浜方面へ運転

これに関連して、東急車の相鉄横浜駅入線にも触れておきます。

東急車は運用の都合上、時折相鉄横浜駅に姿を現すのですが、平日は1往復のみの乗り入れのため再現を見送りました。

休日ダイヤでは午前中と夜以降を中心に多数の運行があるため、ダイヤ運転でも合計3往復を設定しました。

このようにして、休日案ダイヤも完成となりました。

ダイヤ改正2024と臨時列車

ちょうどこの頃、本番の参加人数の決定とともに2024年3月のダイヤ改正内容が発表。

休日の東急車地上横浜乗り入れが完全に朝と夜に限定されたほか、直通系統の日中西谷折り返しが存在しないことに気づいたため、先述した21000系の運用も含めて変更を行いました。

定期列車の調整

ダイヤを本確定させるため運行番号や列車番号を設定し、フォーマットを整えています。

まず参加人数の変動に対応するために相鉄80運行を廃止とし、70運行との車両交換の形でJR車を走行させるようにしました。

代わりに、昼間にかしわ台に停泊している乗務員を活用した地上車の増発を実施しています。

海老名では目黒車48K運行を入庫させ乗務員を51運行に充当

続いて改正対応について、休日の直通相鉄車は各1往復の運行に留め、ダイヤの均等化を優先することにしました。

横浜乗り入れは朝に目黒車が、夜に東横車が各1本ずつ実施しています。

直通対応車が横浜へも多く乗り入れ

また、終電付近の運用変更に伴い休日の最終配置が変更となったため、平日の初期配置に合わせる形としました。

臨時列車の設定

以上をもって定期ダイヤが確定となりました。

ここからは、臨時列車の設定に入ります。

まず、密度の低い東横線/目黒線の各駅停車をどちらも22Kとして設定。

運転会本番では222運行をSR車で代走することで、全路線の車両が登場できるようになりました。

その他、東急相鉄両線ともに検測列車を設定。

TOQ-i(74/274)のルートは電車まつりを踏襲しつつ、入庫位置のみ調整しています。

相鉄線内のモヤ700による検測は、西谷駅の引き上げ線を経由するようになった姿を再現しました。

列番は推測により設定

休日ダイヤではイベント時を考慮して、日吉行き各駅停車の新横浜延長を設定しています。

運転会当日も(広報担当の独断で)横浜アリーナに人が集結したため、輸送力確保に貢献しました。

その他微調整を行い、最終的に本番で使用した以下のダイヤが完成しました。

おわりに

ダイヤを引き始めて丸々2年、自分らしいダイヤ作りが定着してきたタイミングで再び縁のある路線に携わることができ、非常に良い思い出となりました。

模型世界での新横浜線はここで一区切りとなりますが、また新たな機会に恵まれたら記事を残そうと思います。

それではこのあたりで。