北海道の廃線跡探訪 第108回 士幌線(7/7)十勝三股附近・糠平~幌加間(旧線)

1.ごあいさつ

ご訪問ありがとうございます。

北海道の廃線跡探訪 第108回 士幌線その7 十勝三股附近と|糠平《ぬかびら》~幌加の旧線区間です。

十勝三股駅跡は鉄道関係の遺構はなくなっていますが、旧線のタウシュベツ川橋梁は、よく知られるようになり、一大観光地となっています。

なお、これからの投稿予定路線などは、初回記事にありますので、そちらをご覧ください。

2.十勝三股

終点十勝三股は、鉄道駅として北海道一高い標高661mにあった。

1978年のバス代行以来、1987年の士幌線廃止後も、糠平~十勝三股間は4往復運行されていた。しかし、90年代半ばには2往復、98年には朝十勝三股から糠平への便と、夕方十勝三股への便の1往復となっていた。

それも2003年9月いっぱいで廃止となり、代わりに旭川~帯広間の都市間バス「ノースライナーみくに号」2往復(現在は1往復)が十勝三股にも停車、糠平方面と相互乗り降りができるようになっている。

保存の声もあった駅舎は、1994年解体撤去され、郵便局や学校もあった集落の面影もない。

旧駅前通りにある歌碑から、かつての駅の存在がわずかにわかる程度で、機関車駐泊所や転車台のあったあたりも、一面の草原になっている。

近年、喫茶店(レストラン)「三股山荘」の裏手に、模造の駅名標が立てられている。

北端には、十勝三股から出ていた音更森林鉄道の修理工場が残っている。

近年、危険防止のため立ち入り禁止になり、まわりには柵が設置された。といって保存整備するわけでもなく、放置状態にかわりはなかった。

傷みがさらに進んで倒潰し、解体する口実となるのを待っているかのようだったが、2024年には終点側半分が崩れていた。

森林鉄道から士幌線へ原木を積み替えていた土場や貯木場も、今では単なる草地になっている。

旧駅構内は国鉄清算事業団から環境庁(当時)に売却されている。

筆者は、環境庁が乗り出したので、「国立公園内に人工物はいっさい許さん!」とばかり、自然回復のため、駅舎や転車台をはじめ鉄道の遺構などが撤去されたのだと思っていた。

ところが実際は、環境庁自らが、自然体験学習施設「ふれあい自然塾」と称し、大規模なキャンプ場や遊歩道を整備すると聞き、あきれてしまった。

環境庁とは、他の省庁や地方公共団体、民間による無節操な開発行為による自然破壊を防ぐのが役目だと思っていたのだが。

幸いにも、この計画は現在に至るまでも実現しておらず、木道や東屋、台のようなもの(そこから大雪山系を見ろということだったらしい。どこからでも見えるのだから、大きなお世話と思うが)がつくられただけだった。

これらの施設は現在なくなったが、計画から設置、撤去・原状回復までに、いったいどれくらいの税金が投じられたのかを考えるとタメイキが出る。

こんなムダづかいする(結果的にだが)予算があるなら、駅舎を修復保存するくらいはなんでもなかったろうにと思わずにはいられない。

十勝三股駅跡は鉄道駅の雰囲気はまったくないが、目障りだった木道や東屋がなくなり、シラカバなどの樹林が点在する美しい風景が拡がっている。

さて、幌加方の路盤は、小さなコンクリートアーチ橋の切上川橋梁まで遊歩道になっている。

その先の路盤は、途中から植林がされているため歩きづらいが、十四の沢橋梁まで行くことはできた。ただ、橋跡はなにもなかった。

3.タウシュベツ川橋梁まで

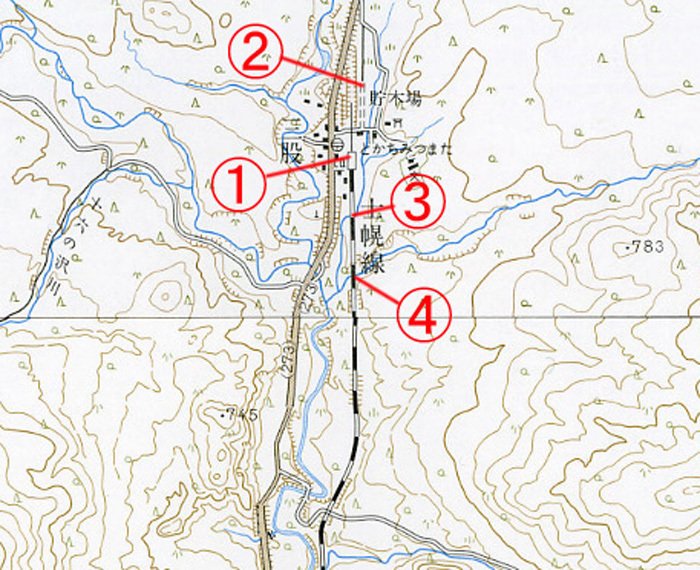

旧線の記入された1/5万地形図はおそらく、ない

タウシュベツ川橋梁は近年有名となり、廃線跡や鉄道にさして興味のなさそうな人まで見に来るようになった。

以前は糠平ダムから国道の丸山橋まで通行できた林道も、その後、通行が規制されている。

1998年6月撮影(タイトル写真も同じ)

わざわざゲートの鍵を借りる(2014年当時は、上士幌市街の森林管理署に行く必要があった)のも面倒だし、本来の業務でないことで職員をわずらわすのも申し訳ないので、丸山橋方のゲートから歩いて行くことにした。

路盤は林道とほぼ並行しているので、樹間からところどころで確認でき、やがて送電線鉄塔のため樹木が伐採されているところに出る。

この先から林道は旧線跡を利用しており、ほぼ直線でタウシュベツ川橋梁まで続いている。

やがて右に駐車場があり、そこから路盤は直角に曲がる林道と分かれ、林のなかの薄暗い廃線跡になっている。

クルマの進入を防ぐためなのか、太い樹木が何本も横たわり、地面も湿って歩きづらい。動物の足跡もたくさんあったが、どれもクマのものではなかったので一安心。

ほどなく視界が開けタウシュベツ川橋梁に着いた。ずいぶん歩いた気がしたが、ゲートから50分も経っていない。

光線状態も絶好で、誰ひとりおらず、風もなく、すばらしい景色が拡がっていた。

(タイトル写真は1998年6月撮影)

橋はかなり前からちょうど真ん中の一連が崩落しそうになり、内部の丸石が見えている。

4.士幌線の〝思ひ出〟

士幌線は「愛国から幸福まで」の乗車券で一躍有名になった広尾線とは対照的に比較的地味な路線だった。

1978(昭和53)年9月、帯広から乗車した2輌編成の気動車は、紅葉シーズンとあって満員だったが、糠平で大半が降りてしまい、終点十勝三股まで乗ったのはわずか5人だった。しかも、そのうち登山者以外の3人は折り返しの帯広行きに乗車した。

十勝三股は有人駅で、すでに使われてはいなかったが、蒸気機関車時代の給水塔や転車台、駐泊所もまだ残っていた。

曲がりくねった砂利道で冬季閉鎖だった国道273号が改良、舗装され、通年通行可能となって、十勝三股止まりだった士幌線の存在も、完全に過去のものとなった感がある。

しかし、国道から手軽に観察できる、第3音更川橋梁や三の沢橋梁・五の沢橋梁、そして第5音更川橋梁には、案内板や駐車場が設けられ、見学する人も多い。

特にタウシュベツ川橋梁展望台は、橋が見える時期の休日ともなれば、駐車スペースに入りきれないほどのクルマが停まっているほどだが、橋自体は建設から70年以上を経て、毎年凍結・溶解を繰り返すため痛みが進み、崩壊の危機に瀕している。

折れてしまった第6音更川橋梁は修復困難だろうが、他の登録有形文化財の保存活動の継続と発展を願ってやまない。

今回はここまでです。

おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回は、手宮線です。