北海道 鉄道残照~失われた鉄道の遺産あれこれ

その23 羽幌炭礦鉄道のはなし(1)

1.ごあいさつ

ご訪問ありがとうございます。

ことしからnoteをはじめ、「北海道の廃線跡探訪」なる、国鉄地方交通線の廃線跡を主にした記事を投稿しています。

ここでは車輌や遺構のことなど、つれづれなるまま、書いていこうと思います。個人的主観で、なるべく有名でなさそうなものを・・・

今回は中小炭鉱ながら優良な品質の石炭を産出し、一時は札幌に本社ビルを構えるほどだったのに、突然経営破綻、鉄道も廃止となった羽幌炭礦鉄道のはなしです。

2.羽幌炭礦鉄道

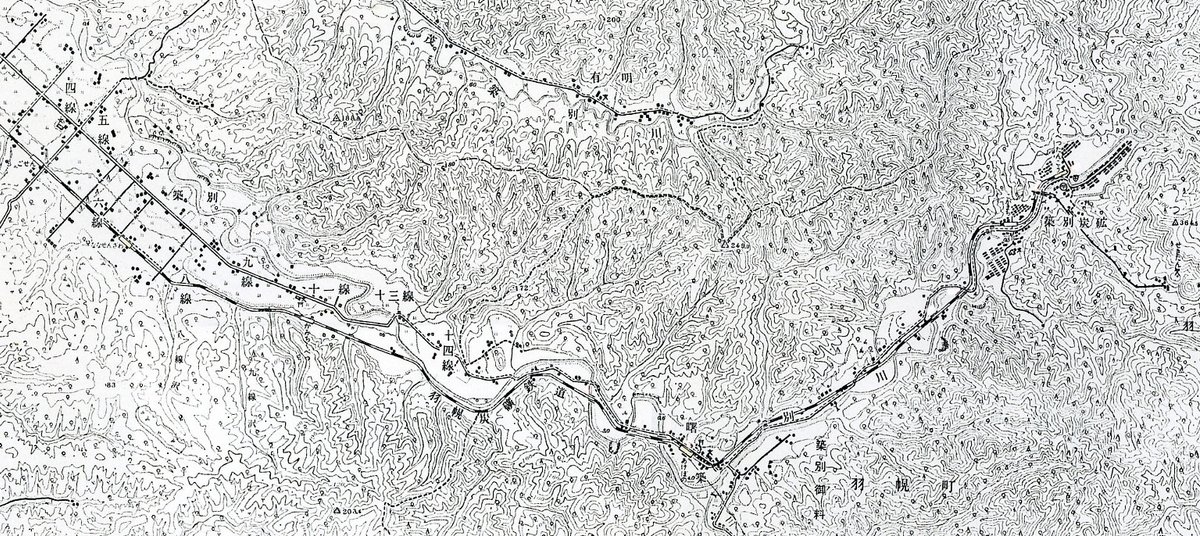

羽幌炭礦鉄道は新たに開坑された築別炭鉱の石炭輸送のため、羽幌線築別~築別炭礦間16.6kmを1941(昭和16)年12月14日開業しました。

これにあわせ、羽幌線も羽幌~築別間が5日前の9日に延長されています。築別は羽幌炭礦鉄道を接続させるためだけに設けられたといえるでしょう。

羽幌線築別については下記をご覧ください。

羽幌線の築別延長開業は対米宣戦布告の翌日であり、羽幌炭礦鉄道の開業はまさに戦争まっただなかでした。

築別川に架かる鉄橋のガーダーも、中古品をかきあつめ、長さ・高さともバラバラで、戦時中の資材不足を象徴しているかのようです。

従業員の住む炭住(炭鉱住宅)も貧弱だったらしく、「ちくべつ炭鉱でなく、とくべつ炭鉱だ」と自嘲気味に話していたそうです。

3.羽幌炭礦鉄道開業時の車輌

開業時に用意できた機関車は、およそ石炭列車をひくのにふさわしくない、明治時代のアメリカ製旅客用蒸気機関車でした。

1輛は1898(明治31)年アメリカ・ブルックス製造2Bテンダー機5860形5861号機、もう1輛は1908年アメリカ・ロコモティブ(クック工場)製2Bテンダー機を改造した、2B1タンク機1150形1159号機でした。

どちらも本来は旅客用蒸機であり、5861号機にいたっては1923(大正12)年の廃車後、北海道帝国大学工学部で教材となっていたものを、整備復活させたものでした。

長い煙突がぐんとつき出て車体の下部の方には苔の生えたひどく時代がかつた機関車が四日アカシアの街の舗道を徐々に進んで行き幌都市民の目を瞠らせたが工学部横の芝生に風雨にさらされて長年陳列されてあつたもので、十数名の人夫がレールを敷設しながらワイシヨワイシヨと引つぱつて苗穂の鉄工場まではこぶ途中だが恐らく四日位はかゝるだらうといふ・・・

・・・資源愛護の時代に古機関車一台でも眠らせ置くのは勿体ないとあつて北大から札鉄へ逆戻りさせ修繕した上二度の勤めをさせようといふので再起奉公の暁には道内の某炭礦に払下げられた上で活躍するはず・・・

こんな蒸機では、いくら開坑直後で出炭もそれほど多くないとはいえ、力不足だったことでしょう。

さすがに、1944年には2Dテンダー機の9040形9042号機が増備されています。これとて、半世紀以上前の1892年アメリカ・ボールドウィン製でしたから、貨物用蒸機だとはいえ、まともな機関車を入手できていません。

開業時の客車は明治時代の木製2軸車がたった1~2輛、翌1942年には、国鉄苗穂工場で荷物合造緩急車・有蓋車・無蓋車各1輛が新製されています。

炭鉱鉄道では、石炭車や坑木を運ぶ無蓋車は、国鉄からの乗り入れ車ですから、こうした陣容でもなんとかなったのでしょうが。

4.対照的な天塩鉄道

羽幌炭礦鉄道とは対照的なのが、同じ留萌管内の天塩鉄道です。

天塩鉄道にはトンネルが3本もあったため、1939年6月の着工から竣功まで2年以上かかりました。羽幌炭礦鉄道開業4日後の12月18日に留萠~天塩本郷間が開業、達布までの全線25.4㎞は翌年8月1日になります。

天塩鉄道は、主力炭鉱の天塩礦の経営が大手の北海道炭礦汽船(北炭)であり、御料林を管理する宮内省(帝室林野局)の出資もありました。

開業にあたり国鉄C58形の同系機2輛を新製するという、格段に恵まれたスタートでした。C58形の動輪直径1,520㎜は、奇しくも、羽幌炭礦鉄道がやっと用意できた蒸機のそれとほぼ同じです。

路線も、天塩礦のある終点達布から、小平蘂川に沿って下った羽幌線小平ではなく、わざわざトンネルを掘り、積出港である留萌港に直結させています。

もっとも、羽幌炭礦鉄道が羽幌を接続駅としなかったのは、たんに羽幌港に石炭積出施設がなく、直結する意味がなかったからだと思いますが。

客車は明治時代の木製2軸車でしたが、羽幌と違い3輛用意できています。

今回はこのへんで。

おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

ご意見・ご感想、そしてご要望など、どうぞお寄せください。

次回は羽幌炭礦鉄道のはなし(2)です。