北海道の廃線跡探訪 第96回 万字線(1/3)志文~上志文間

1.ごあいさつ

ご訪問ありがとうございます。

北海道の廃線跡探訪 第96回 万字線その1 志文~上志文間です。

万字線は、廃止後もしばらく幌向川に残っていた橋脚などは、現在はすべて撤去されています。

しかし、駅舎は上志文・朝日・万字に残り、朝日には資料室や保存車輌もあります。

なお、これからの投稿予定路線などは、初回記事にありますので、そちらをご覧ください。

2.万字線小史

万字線は、1914(大正3)年11月11日、北海道炭礦汽船(北炭)万字礦の石炭輸送を主目的に、万字軽便線として志文~万字炭山間23.8㎞が開業した。

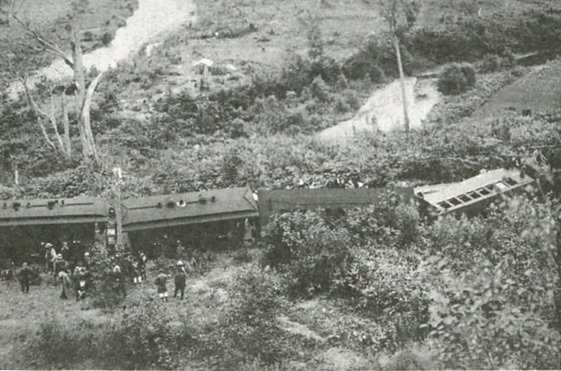

万字軽便線の歴史は、開業当日の2番上り9040形9055号牽引の混合列車が、万字~美流渡間で脱線するという不祥事で始まっている。

事故を報じた新聞記事には、「ヲテセ四台、二三等合造車一台、三等ボギー車十三台」(読点を追加)とある。しかし、1986年岩見沢市・栗沢町発行『鉄路とともに 国鉄万字線史』にある写真(下記)から、「ボギー車」は誤記とわかる。

この事故では石炭車(「ヲテセ」のちのセキ1形)は築堤下に転落したが、300~400名の乗客で超満員だった客車は転落せず、幸い死者や重傷者はでなかった。

原因は築造まもない路盤がまだ充分固まっていないところへ、初荷の石炭を満載した重量のある石炭車が速度超過気味で通過したことらしい。

開業時、旅客列車は万字までで、万字炭山の旅客営業開始は開業10年後の1924年9月1日。このころには、志文着発だったのが、岩見沢まで直通するようになっている。この間、1922年9月には万字軽便線から万字線と改称されるが、実質的に変わったわけではない。

開業時から他の国鉄路線と車輌に違いはなく(入線できない大型車輌はあるが)、「軽便線」といっても、いわゆるナローゲージではない。

一貫して北炭万字礦・美流渡礦や朝日炭鉱などの石炭輸送に従事した万字線も、戦後は沿線炭鉱が次々に閉山し石炭輸送が激減する。

最後まで残った北炭万字礦も1971(昭和46)年閉山、沿線人口も流出が続き、第一次特定地方交通線に指定、1985年4月1日相生線・渚滑線と同時に廃止された。

3.志文

万字線が分岐していた、室蘭本線志文は今でも列車交換も可能な線路配置となっている。

分岐駅といっても、昭和時代にはすべて岩見沢着発になっていた。

本線の風格を感じさせる長いホームは万字線営業当時と変わらないが、積雪期には少ししか除雪されていないことが室蘭本線の現実を物語っている。

万字線が発着していた東端の線路は撤去され、旧路盤上に小さな駅舎が建てられている。

4.志文~上志文

万字線は室蘭本線と並んで南へ向かい幌向川を渡っていた。

万字線の上幌向川橋梁は室蘭本線のそれとは別に架けられていたが、戦後、室蘭本線とまとめた複線鉄橋となり、前後の万字線も切り替えられた。

現在でも万字線用のガーダーを撤去しただけで、共用していた橋台・橋脚ともそのまま使われている。

鉄橋を渡ると万字線は北東方向へ大きくカーブ、幌向川沿線をさかのぼっていく。

踏切の先で、路盤はほどなく農地化されているが、カーブした路盤の跡が農地の境界となっている。

道道1139号(旧国道234号)の耕成跨線橋は、おそらく「万字線」と書かれていただろう銘板はなくなっていたが、「耕成コ線橋」の銘板と「耕成こ線橋」の道路標識が残っていた。

耕成跨線橋から見ると、志文方には路盤に沿ってカーブしたような農地の段差があるが、路盤自体は消え、上志文方は一直線に広くなった路盤が続いている。

耕成跨線橋の先で、万字線廃止後に造られた国道234号志文バイパスが路盤を横切る。

その手前の南七線川には路盤はあるものの、川自体は暗渠化され痕跡はなかった。

国道から見ると、志文方はほとんどわからないが、上志文方は路盤が続いているのが確認できる。

第1幌向川橋梁の痕跡はないが、上志文方には未舗装道がある。これは路盤かと思ったが、万字線現役時代と廃止後の空中写真を比べると、元から道路はあり、万字線はその南側に並行していたから、路盤は農地になっていると判断できる。

北海幹線用水路を渡るところは、もともと橋ではなかったので痕跡はない。

万字線は道道38号とクロスするが、この前後の路盤も消失、いわみざわ公園の南端、東十八号道路でようやく現れる。

志文方にはペットショップが建ち、上志文方は道路化されているが、北側に見事な防雪林が残っている。

ここから先の路盤も、道路化終端部分から先に少し残る以外はほとんど消えている。

上志文市街の手前で道路と並行した路盤は、家並みの裏手の空き地となり、上志文に至る。

5.上志文

開業時に設置された上志文は交換可能駅だったが、戦後無人化され、側線は撤去、ブロック造の駅舎も縮小されている。

岩見沢市が建てた記念碑は、朝日のものと同形で、旧栗沢町内のものとは違った小さいもの。

旧構内には、物置として利用されている駅舎と駅便所があるが、朝日方は整地され、萩の山市民スキー場の駐車場の一部になっているようにみえる。

スキーブーム最盛期に、札幌から上志文まで運転された快速「上志文スキー号」は、終始観光には縁のなかった万字線で唯一の「優等列車」だった。

元駅舎には近年、正面入り口に駅名板がつけられ、大切に使われている。

今回はここまでです。

おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回は、上志文から美流渡へ向かいます。