北海道の廃線跡探訪 第3回 天北線(3/10)小頓別~中頓別間

1.はじめに

ご訪問ありがとうございます。北海道の廃線跡探訪 天北線の第3回です。

天北峠を過ぎた天北線は、国道275号と頓別川と絡みあうように浜頓別を目指します。

頓別川本流の橋は撤去されていますが、支流の橋や小さな橋はところどころに残っています。

なお、これからの投稿予定路線などは、下記記事にありますので、そちらをご覧ください。

2.小頓別~上頓別

小頓別を出た天北線は恵野の先まで国道とつかず離れず並行している。

小頓別の先の第1頓別川橋梁は撤去されているが、長屋沢川には中路ガーダー橋の篠田川橋梁が残り、八号の沢川や吹雪の沢川などにもIビームの小鉄橋がある。

3.上頓別~恵野

上頓別にはホーム擁壁の土留めに使ったレールがかろうじて見えるが、廃止後再利用されていた駅舎はなくなっていた。

上頓別と恵野のちょうど中間あたりにある三号の沢川にもIビームを使った鉄橋があるが、上頓別方の路盤は消えている。

恵野の手前の踏切跡から見ると、上頓別方の路盤はヤブとなり、恵野方はいったん農地化されるが、すぐ立派な舗装道路となりそのまま恵野へ続いている。

4.恵野~敏音知

1956(昭和31)年5月仮乗降場として設置された恵野は、JR北海道発足時、駅に昇格したが、時刻表には最後まで営業距離が掲載されず、実態は変わらなかった。駅跡は道路となり痕跡はない。

恵野を出るとすぐIビームの小鉄橋があり、零号の沢川には浅瀬川橋梁が架かっている。

第2頓別川橋梁にも近づけないが、その手前の矢走川にはIビームの小鉄橋がある。

第3頓別川橋梁は並行する農道の橋からは何も見えないが、航空写真から判断すると鉄橋自体は撤去されている。

頓別川を渡った天北線は国道をアンダークロス、「敏音知跨線橋」の道路標識もそのままになっている跨線橋から路盤を見ると、そこだけいくらかヤブが薄くなっているかのようにも見えた。

5.敏音知

知らない人は「としおんち」としか読めないだろう敏音知は、松音知と並ぶ天北線の難読駅名だった。

敏音知駅の構内を含む一帯は、道の駅「ピンネシリ」となり、山小屋風のピンネシリ交流プラザの入口には、天北線に共通するデザインの天然木を使った駅名板が掲げられていたが、2023(令和5)年9月には見あたらなかった。

国道の交通量は少ないが、道の駅の利用者は少なくない。

キャンプ場の管理棟に再利用されていた元の駅舎は、道の駅に再整備したとき撤去されたらしく、代わりに駅舎風?の建物がある。

キャンプサイトの周磨方の一角には、記念碑やホームと線路(枕木間隔が異常に広い)・駅名標(裏に天北線についての説明が書かれている)が復元されている。

駅の設備をすべて復元するという趣旨なのか、電柱やベンチ、柵もあるが、電柱は低く、ホームや柵は短く、すべてミニサイズなのが妙な感じがする。実物はレールと踏切警報機くらいだろうか。

レール(1995年!の刻印がある。新品?)を組んだ枠に吊り下げられた鐘もあり、よく整備されたまわりのキャンプサイトといい、いかにも記念物という雰囲気になっている。

6.敏音知~周磨

敏音知を出た天北線は第4頓別川橋梁を渡る。国道からは導水管が架かっているのが見えるが、路盤とは違う位置にあるので再利用ではない。

第5頓別川橋梁も痕跡はなく、路盤は農地となって消えているところが多くなる。

牧場の作業道となっているところもあるが、牧場は家畜伝染病予防のため立入禁止なので、野伏川橋梁には道路から川伝いに降りていった。

元から川の水深は浅かったらしく、橋はトラフガーダーだった。路盤転用の作業道は橋を避け、川を直接横断している。

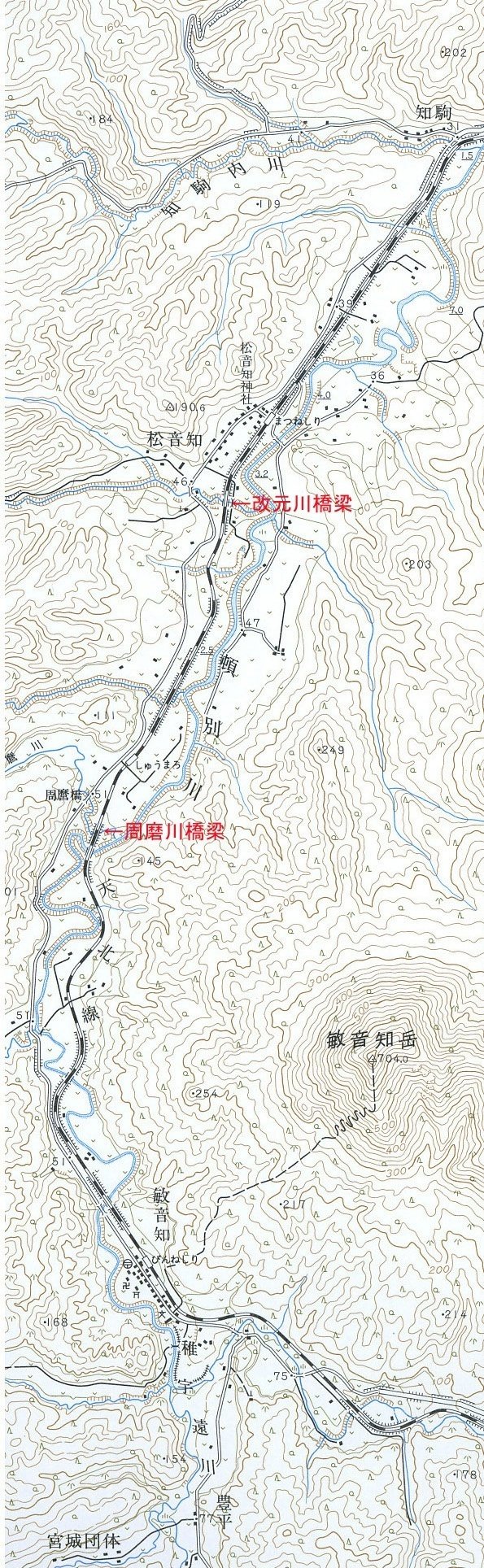

周磨の手前で第6頓別川橋梁と周磨川橋梁が連続、航空写真では第6は撤去されているが、周磨川橋梁は残っているのがわかる。

国道の周麿橋からシュウマロネップ川の川岸をたどってみたが、途中で淵となって進めなくなる。

牧草地だったらしいところから川沿いのササヤブを探すが、濃いヤブで路盤は見えない。

仕方なく2m近くに生長したササをかきわけて行くしかないと覚悟を決め突入。一段低いところに枕木があったので路盤と判断し、ヤブや樹木をかき分けて行くと、ようやく川に出た。

足元に鉄橋があるはずだったが、下流側にガーダー橋があった。路盤は枕木のあったところではなく、そこから一段高くなったところだったらしい。

恵野と同様の経緯をたどった周磨も、レールを組んだ上に板を敷いたいわゆる「朝礼台」のホームだった。

駅名表記は駅名標・時刻表ともに「周麿」「周磨」と両方あるが、「周磨」が正解らしい。

地名は周麿なのになぜわざわざ違う漢字(しかも読みづらい)を選んだのだろうか。駅の痕跡はなく、深いササヤブだけだった。

7.周磨~上駒

周磨の先には、中の川に架かる霰川橋梁があり、国道から川岸を伝って近くまで行くことができた。

掬水川(菊水川)にも改元川橋梁が残っており、近くの道から河原や川中と歩くと出会える。

松音知を過ぎると、土方の沢川の上駒方には橋台を残しているが、上駒手前の知駒内川橋梁は国道拡幅のため痕跡はなかった。

8.上駒~中頓別

上駒は1955(昭和30)年12月設置された仮乗降場出身のJR昇格組で、天北線では寿・常盤・飛行場前・宇遠内が同じ経緯をたどっている。

場所はどうにか特定できたが、国道より一段低い路盤にあった駅に通ずる通路の跡さえなく、痕跡は見つけられなかった。

上駒の先の第7頓別川橋梁も跡形なく、やがて天北線の路盤は中頓別まで2車線の道路「中頓別駅前線」に姿を変える。途中の藤井川や兵知安川の橋も架け替えられ、勾配のない緩くカーブした道路が、かつて鉄道だったことをうかがわせているだけになっている。

今回はここまでです。おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回は中頓別から下頓別を経て、浜頓別へ向かいます。