北海道の廃線跡探訪 第97回 万字線(2/3)上志文~美流渡間

1.ごあいさつ

ご訪問ありがとうございます。

北海道の廃線跡探訪 第97回 万字線その2 上志文~美流渡間です。

この区間もあいかわらず路盤は消失しているところが多いですが、朝日駅跡は万字線鉄道公園となり、駅舎や保存車輌があります。

なお、これからの投稿予定路線などは、初回記事にありますので、そちらをご覧ください。

2.上志文~朝日

上志文を出ると、すぐ道道30号とクロスする。

上志文方はスキー場への道に同化しているように見え、朝日方もまったく跡形はない。

ここから先の路盤も、一部が農道になっているほかはほとんど消えている。

しかし新旧の空中写真を比べると、宮村地区の北方、万字線が東北東から南東に向きを変えたあたりだけは農地化されておらず、ここには2カ所小さい橋があったはずなので、探ってみた。

路盤は不明瞭だが林のなかのヤブに突入、やがて一段低くなった水面の向こうに枯れ木に覆われた橋台らしきものが見えた。おそらく瑞穂沢橋梁の橋台だろう。

もうひとつの手前の橋は、用水路が単なる直線状の溝になっていたのであきらめていたが、ヤブのなかに上志文方の低い橋台がかろうじて見えた。

第2幌向川橋梁は、道道38号の新しい第2朝日橋附近と思われ、痕跡はない。

道道の第1朝日橋と並んで幌向川を渡っていた第3幌向川橋梁も跡形なく、再び路盤が現れるのは、朝日市街の手前の林のなかになる。

1914(大正3)年鉄道院北海道建設事務所発行『万字線建設概要』より(第3幌向川橋梁も同じ)

朝日市街もところどころ家が建つなどしているが、道道に沿った家並みの後方の空き地がそれらしく思える。

3.朝日

市街の東端にあった朝日は、1919(大正8)年11月開業、ここにも朝日炭鉱があり、石炭積み出しが盛んだった。

駅舎の向側の斜面には、選炭場の土台だったのか、コンクリートの構造物があり、上志文方にある市街にも、元の炭住(炭鉱住宅)が軒を並べる独特の景観が見られる。

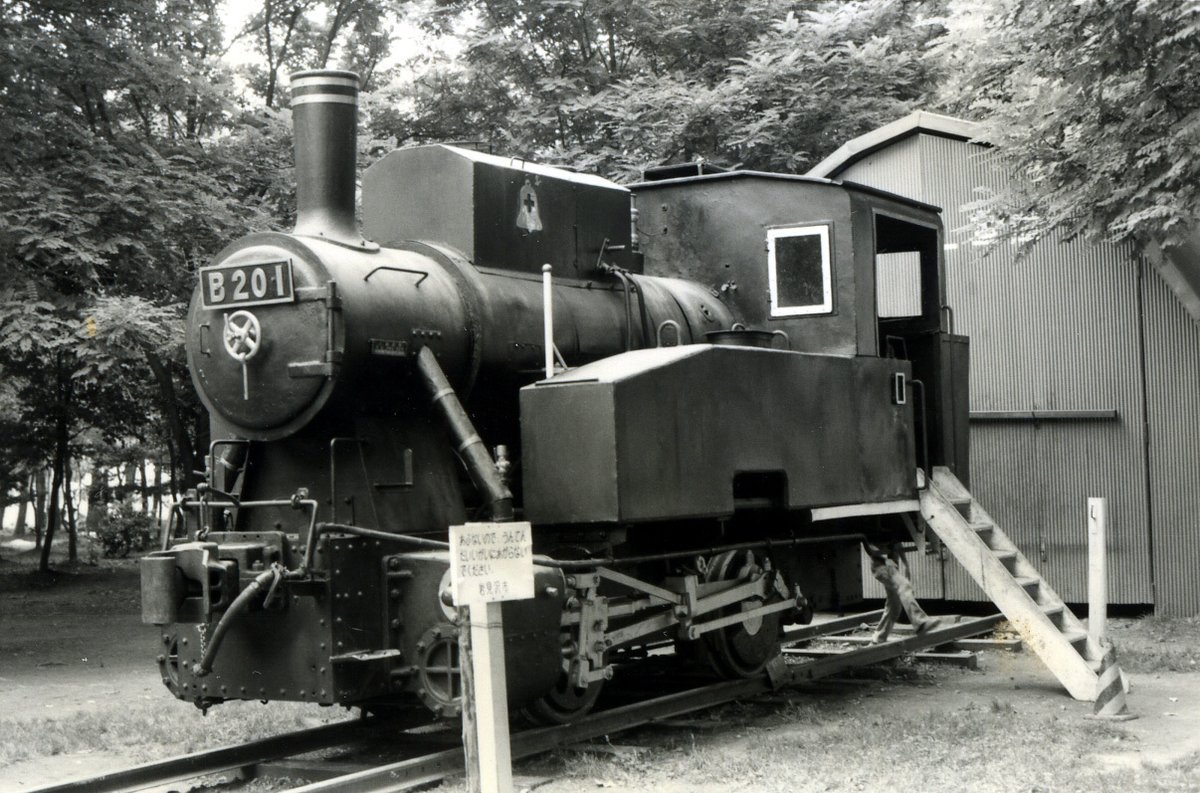

旧駅構内は万字線鉄道公園として整備、駅舎やホームと線路が残され、B201号機と9600形の動輪や車止めも保存されている。

駅舎には、2020年ころ正面の駅名板が復元されたが、内部には資料などの展示はなく、ガランとしている。

一部が撤去され分断された長いホームは、きれいに草が刈られているが、美流渡方はヤブに没している。

2012(平成24)年に訪れたときにはそのままだった駅名標は塗り替えられ、なんともいえない字体になっている。

せっかくきれいにしても、元の形と似ても似つかないようになってしまったら意味がない。

保存されているB20 1は小樽築港機関区所属、無火となった蒸気機関車の移動などに使われ、機関区のマスコット的存在だった。鹿児島機関区のB20 10と並び、当時の鉄道ファンにはよく知られた有名機である。

角張ったキャブ(運転室)やボイラー上の蒸気溜と砂箱が一体となった角形ドームに戦時形の特徴が見られ、現役時代からの鐘に鳥(鳩?)のマークも残っている。

ボイラーが一時代前の飽和式かつ小型であるB20は、本来の専用線用としてはほとんど役に立たなかったといわれる。そのため早々と廃車され、もともと15輛という少数のうち、2輛だけが生き残っていた。

京都鉄道博物館にある10号機が今では動態となっているのに対し、この1号機はまったく縁のない万字線沿線に移され、現役当時唯一枚だった正面ナンバープレートが模造品に替わっている(側面にもある)のが残念に思える。

廃車されたときは、誰もが保存場所は長年活躍した小樽がふさわしいと思っただろうが、岩見沢市、しかも東山公園というあまり目立たないところに保存された。

万字線沿線には保存車輌がないから、東山公園よりはよいと思っての移設だろうが、いつかは小樽に戻してやりたいと思うのは筆者だけではないと思う。保存状態が悪くないのが、せめてもの慰めだが。

朝日市街にある、朝日コミュニティ交流センターには、万字線の資料を展示した旧国鉄万字線鉄道資料展示室ができている。

これは、旧栗沢町だった美流渡駅跡の美流渡交通センター2階にあった万字線資料室、元から岩見沢市だった奈良町にあった万字線鉄道資料館と統合したもので、万字線の写真や鉄道資料がきれいに展示されている。

4.朝日~美流渡

朝日から、山と川に挟まれたところを万字線とともに通っていた道道は、幌向川を2回渡る新道に切り替えられた。

旧道には旧駅構内の先でゲートができ、新道からは路盤と旧道に沿った丘の斜面に落石防止柵が見える。

道道と並行するようになると第4幌向川橋梁を渡り、再び旧栗沢町に入るが、ここにも痕跡はない。

美流渡二の沢川には下二ノ沢橋梁の橋台が両側とも残っているが、つぎの美流渡一の沢川にはなにもない。

路盤は丘を上り下りしている道道と離れ、ほとんどがヤブに覆われているが、一部は作業道として使われ、農道の踏切跡には古枕木を利用した柵が残っていた。

路盤は道道と同じレベルまでになったあたりで新しい道路に吸収されているようにみえるが、新旧空中写真を比べると、市街入口附近などのようすから、路盤がすべて転用されているのではないとも思える。

今回はここまでです。

おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回は、美流渡から終点万字炭山へ向かいます。