北海道の廃線跡探訪 第112回 手宮線(4/4)道道小樽臨港線~手宮

1.ごあいさつ

ご訪問ありがとうございます。

北海道の廃線跡探訪 第112回 手宮線その4 道道小樽臨港線~手宮です。

道道小樽臨港線から手宮までの手宮線散策路は、元の姿(幅)をとどめる小樽運河と同様、観光客がほとんどおらず、落ち着いた雰囲気が味わえます。

旧手宮駅構内は、営業当時からあった北海道鉄道記念館から小樽交通記念館となり、今は小樽総合博物館となっています。

なお、これからの投稿予定路線などは、初回記事にありますので、そちらをご覧ください。

2.道道小樽臨港線~手宮(遊歩道整備区間)

臨港線を過ぎると、クルマが通れない小さな踏切があり、整備前は注意書きの「馬そり」表示があったが、柵ともども撤去されてしまった。

ここから山側は次第に切り通しとなる。

かつては海まで続いていた丘(石山)は、海岸埋立や防波堤工事の材料として削られ、先端がかなり後退している。

この附近が1912(大正元)年8月旅客営業復活時に設けられた、旅客手小荷物専用の手宮駅構内となる。

現在でも旧駅前の道路が曲がっているが、これは丘の張り出しを避けたためで、この道路上を走っていた線路も曲がっていた。

駅前にあたる、旧線のあった道路は「此部分直線ニ変更ス」(赤線)とあるが、実施されなかった

「小樽区 明治三十七年五月八日大火災地 同市区改正地域明細図」(部分)に加筆

手宮旅客駅の北端となる仲通り踏切跡からは、入換用の引上線もそのまま活かされ、手前には埋もれかけていた頑丈な車止めが、きれいにされて置かれている。

踏切跡からは、山側に人力車・自転車優先路がつくられている。人力車があるのは、近年観光客相手の人力車が多いため。

道道小樽臨港線から手宮方は、観光客はほとんど見かけないが、反面、地元の人がよく散歩している。

2017年10月撮影

重要文化財となっている旧日本郵船小樽支店の裏側は、側線があったため広くなっている。ここにはなんのためなのか、ステージのようなものが設けられ、解説板もある。

2017年10月撮影

八軒通り踏切の先で、まず海側に専用線が分かれるが、線路はすぐなくなっている。

(タイトル写真は公園化工事前の2013年9月撮影)

ほかのポイント(分岐器)や転換器も含めて保存されてはいるが、転換器は保護あるいは危険防止なのか、厳重に囲われている。

手宮川踏切手前には、統合され閉校した手宮小学校にあった、C57の動輪と古枕木でできたモニュメントが移設されている。

手宮川は暗渠となっており、ここにも川の姿はない。

3.手宮

手宮から北(厩町・高島方面)へ専用線が出ている

手宮川踏切の向こうは手宮駅構内となり、現在は小樽交通記念館を引き継いだ小樽市総合博物館となっている。

最後まであった手宮(貨物)駅舎跡には、手宮交番と交通記念館手宮ゲート(今は総合博物館手宮口)があり、その間には手宮駅の旅客取扱復活時の1949年11月に建てられた、「北海道鐵道發祥驛」碑もある。

手宮駅の構内は交通記念館建設の際、ほとんどの線路が敷き直され、痕跡は少ないが、石炭陸上桟橋へ向かう築堤には、DD51を先頭に救援車・操重車・車掌車が展示されている。

保存されている車輌・施設などの解説は、ガイドブックなどに譲りたい。

現存最古の機関庫である手宮機関庫(3号機関庫)を含む転車台などは、1912(明治45)年3月使用開始の手宮高架桟橋取付線の擁壁とともに、「旧手宮鉄道施設」として重要文化財に指定されている。

右が3号機関庫 左は1号機関庫(その左側の3線は小樽交通記念館開設時に復元された)

なお、手宮川踏切から見える上路式転車台は、小樽交通記念館でのアイアンホース号動態保存のため、小樽築港機関区から移設されたもので、手宮のものではない。

手宮から出ていた数多くの専用線の跡は道路や倉庫・工場となり、貯炭場の跡もホームセンターやその駐車場となっているが、海上には石炭ローダーの基礎が残っている。

海岸沿いには、立派な「北海道鉄道発祥の地」という解説板があるが、ここまで来る人はほとんどいないのが惜しまれる。

石炭積み出しで賑わった手宮の面影は、ほとんどなくなってしまいましたが、小松原一高さんの『北の行路』に、まだまだ活気のあった蒸気機関車時代の手宮駅の写真が、20ページにわたり掲載されています。

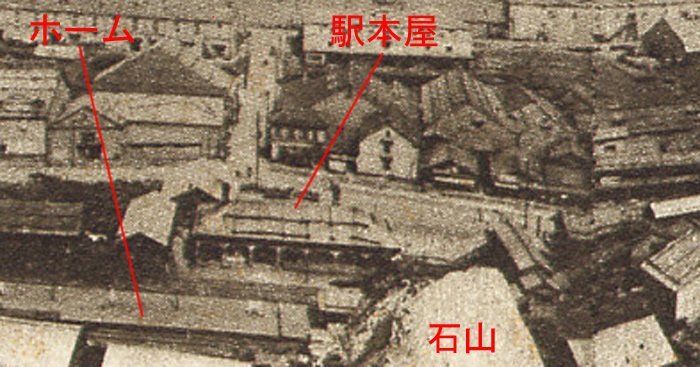

小松原一高さんの写真(1972年3月撮影)に加筆

詳しい内容紹介や購入については、下記へどうぞ。

4.手宮線散策路

手宮線は、旅客営業を廃止してからかなりの年月が経っていたため、廃止反対運動などは起こらなかった。ちょうどバブル経済期に廃止されたこともあり、路面電車での復活などさまざまな案が出る。

しかし、いずれも素人目にも実現・経営していくのは困難が予想されるものばかりで、バブル経済が終焉を迎えるとともに、いつしか立ち消えになった。

その結果、市街地にありながら、廃止後20年前後も放置状態だった手宮線跡は「手宮線散策路」に生まれかわり、大勢の観光客が訪れるようになった。廃線跡の再生、観光地化としては大成功であろう。

しかし、鉄道を感じさせる配慮はあるものの、手宮線そのものを保存あるいは復元しようという意志はあまり感じられない。

文化遺産として鉄道線路の姿をできるだけ残すというよりも、観光資源としての活用を指向しているように思える。

散策路としては、ベンチや休憩スペースなどの設備も整った、よくできた施設だとは思うけれど。

中央通り踏切跡には、「旧手宮線(歴史的遺産)」と書かれた道路標識があるが、ほんとうに手宮線跡は「歴史的遺産」として扱われているのだろうか。

そもそも「歴史的遺産」ならば、それを「公園」にしてしまっていいのだろうかという素朴な疑問もわく。

埋立か保存かをめぐり大議論となり、その結果、北半分は道路化されず整備されて残った小樽運河と同じように、きたなくなった古いものをきれいに再生するとの考えは理解できる。

草ボウボウの廃線跡は、近隣住民にとっては迷惑だったろうし、街の美観を損ねる存在でもあったろう。

それでもあえて個人的な感想をいえば、あ~あ、こんなにきれいになっちゃってという思いはする。ヘンクツ者の勝手な思いではあるけれど。

さて、鉄道遺産としてならば、国指定登録有形文化財になっている富内線富内駅や土木学会選奨土木遺産かつ別海町文化財の標津線奥行臼駅のほうが、はるかにふさわしい。体裁だけ立派で内容がともなわないような解説板や、わざとらしい演出もないし。

とくに奥行臼はよけいなことをせずに、駅跡をそのまま保存してあるうえ、線路こそないものの、廃線跡がフットパスとして整備されている。

北海道らしい雄大なまわりの景色といい、人もほとんどいない(奥行臼駅跡には鉄道好きらしい人を見かけることはある)ので、ゆっくり楽しめます。

今回はここまでです。

手宮駅構内の写真の掲載を許可してくださった小松原一高さんには、手宮駅構内のことなどもご教示いただきました。あらためてお礼を申し上げます。

おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回は、深名線を予定しています。