北海道の廃線跡探訪 第110回 手宮線(2/4)於古発川橋梁~色内

1.ごあいさつ

ご訪問ありがとうございます。

北海道の廃線跡探訪 第110回手宮線その2 於古発川橋梁~色内間です。

この区間は、小樽市により遊歩道として整備され、寿司屋通りから中央通りという小樽観光のメイン区域にあるため、観光客で賑わっています。

なお、これからの投稿予定路線などは、初回記事にありますので、そちらをご覧ください。

2.於古発川橋梁~色内(遊歩道整備区間)

(第1回にも追加しておきました)

於古発川橋梁(妙見通り・寿司屋通り)からは、2001(平成13)年小樽市がJR北海道から路盤を取得し、「手宮線散策路」として最初に整備した区間となる。

正式には小樽市公園緑地課所管の「公園」であり、解説板をはじめ、ベンチや街路灯などの施設も揃っている(自転車は走行禁止。「公園」だから)。

線路は海側に敷かれ、山側を遊歩道としている。

ここから浅草通りを経て中央通りまでは、小樽運河にも近く、訪れる人たちも多い。

複線時代に南小樽方面へのホームがあった附近 2017年10月撮影

3.色内仮停車場・仮乗降場小史

浅草通り(第一火防線)に面した色内は、1912(大正元)年8月11日、手宮線の旅客営業再開と同時に、仮停車場として設置されている。それ開設以来、休止・復活を繰り返した。

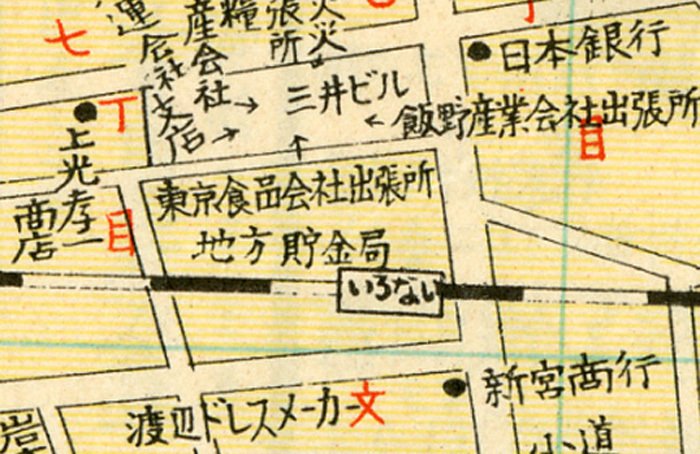

上下に貫通する道路(第一火防線)上に書かれているのは、

複線時代は対向式ホームが喰いちがいに設置されていたから。

戦時中の1943(昭和18)年5月1日駅に昇格したが、10月1日には手宮線の旅客営業は休止となる(同時に単線化)。

1948年11月10日の旅客営業再開時、色内は休止のままだったが、翌年9月15日仮乗降場として復活している。

再開当時の改正時刻表では6往復、そのうち2本が函館本線直通の岩見沢行き、2本は同じく苗穂と滝川発だった。

所要時間は、南小樽~色内間が上り3・下り5分、色内~手宮間は5分(下部時刻表参照)。

色内は北海道の金融センターでもあった「銀行街」にあった。

再開時には、まだ銀行本支店の小樽からの撤退は始まっておらず、通勤客の乗降が多かったため、仮乗降場でありながら有人駅だった。

再開時にはまだ駅舎がなく、出札業務ができなかったため、小樽着発の切符でも乗降できたのが特筆される。

方位は上図とは逆で、北は左(手宮方)で海が上

再開2か月後の11月には駅舎も竣工、全国版の時刻表にも載り、入場券も発売していたが、乗車券は道内国鉄路線に限られ、連帯乗車券や本州への切符は発売していなかった。それでも、1956年度の収入は360万円もあり、仮乗降場では全道最高と当時の新聞は伝えている。

戦後復活時のホームは、浅草通り踏切の手宮方となり、ちょうど小樽貯金支局(現・市立小樽文学館・美術館)の西側にあたる。

4.色内仮乗降場跡

色内仮乗降場跡には、公園化後の2010年休憩所が設けられた。

この休憩所は戦後再開後の11月に新築された駅舎を模しており、「色内驛」とした正字体の駅名表示など、なかなかよくできている。

一見するとホームのようなレールと古枕木の土留めがあり、浅草通りには踏切警報機も残されている。

踏切警報器(左)の向こう側に、戦前は南小樽方面へのホームがあった 2017年10月撮影

2017年10月撮影

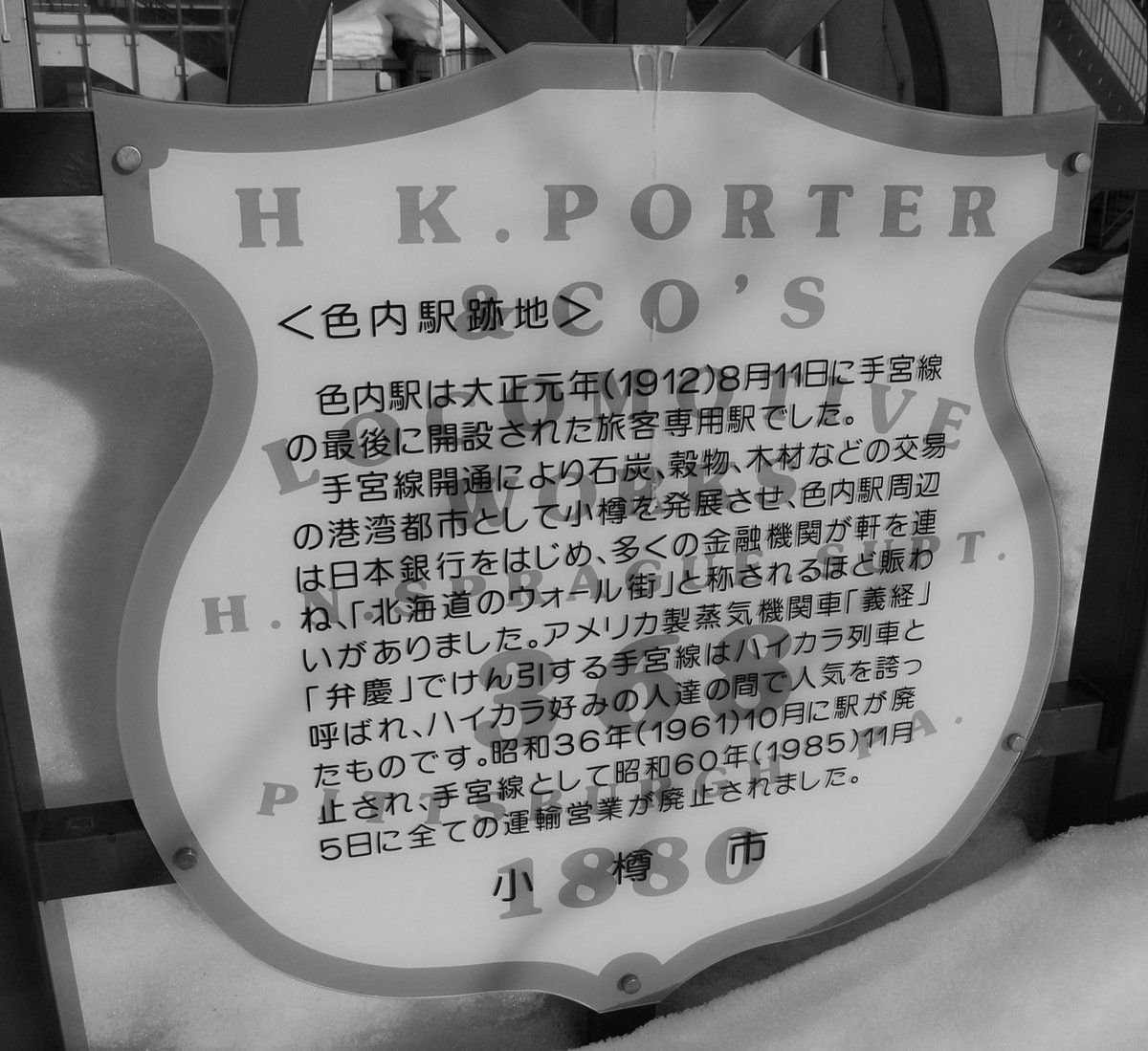

復元駅舎の横には、幌内鉄道最初の機関車、かつ日本最初のアメリカ製蒸気機関車だった義経の銘板を模した、解説板〈色内駅跡地〉がある。

この解説板は、立派な体裁とはうらはらに、内容はツッコミどころ満載。

〈色内駅跡地〉

色内駅は大正元年(1912)8月14日に手宮線の最後に開設された旅客専用駅でした。

手宮線開通により石炭、穀物、木材などの交易の港湾都市として小樽を発展させ、色内駅周辺は日本銀行をはじめ、多くの金融機関が軒を連ね、「北海道のウォール街」と称されるほど賑わいがありました。アメリカ製の蒸気機関車「義経」「弁慶」でけん引する手宮線はハイカラ列車と呼ばれ、ハイカラ好みの人達の間で人気を誇ったものです。昭和36年(1961)10月に駅が廃止され、手宮線として昭和60年(1985)11月5日に全ての運輸営業が廃止されました。

なんといっても、駅の廃止年月をまちがえているのが致命的。

後に「駅が廃止され」の上に「旅客取扱いを休止し」と、シールが貼られた。しかし、「昭和36年(1961)10月」には、手宮線の駅の休廃止はなく、訂正すべきは年月であり、文字どおり恥の上塗りといえる。

文章もぎこちないし、内容も問題だらけで、書き写していて情けなくなってくる。

●「北海道のウォール街」:

銀行本支店が建ち並ぶ浅草通り(第一火防線)界隈は、「北海道のウォール街」ではなく、「銀行街」と呼ばれていた(昭和10年代の新聞には、「ウオール街」という記述が2~3回あることはある)。

「北のウォール街」なる表現もよく見られるが、これは戦後、それも小樽からの銀行支店の撤退があいつぎ、実質的に「ウォール街」とはいえなくなった1960~70年代の造語であり、戦前にいわれていたことはない。

戦前小樽みやげとして大量に発行された絵葉書の格好の写題として、色内仮停車場附近も含まれている。

それらの絵葉書には、「銀行街」「色内町大通り」「第一火防線」などと記され、もちろん「北のウォール街」などはない。

●「ハイカラ列車」:「ハイカラ」ということばは、幌内鉄道開業時の明治13年にはなく、定説では明治30年代。

「ハイカラ列車」というのは、開業時ではなく、1908年の旅客営業再開時に運転された列車。

●文章:2段落目「手宮線開通により・・・賑わいがありました。」:主語がない。さらに、「義経」「弁慶」がひく、と和語を使えばいいのに、「牽引」という漢語を使った結果、「けん引」という見苦しい表記になっているのも、博物館などの一般的な解説文ではありえない。

そのほか、機関車で牽引する手宮線とか、手宮線として廃止、というのも、ちょっと気になる。

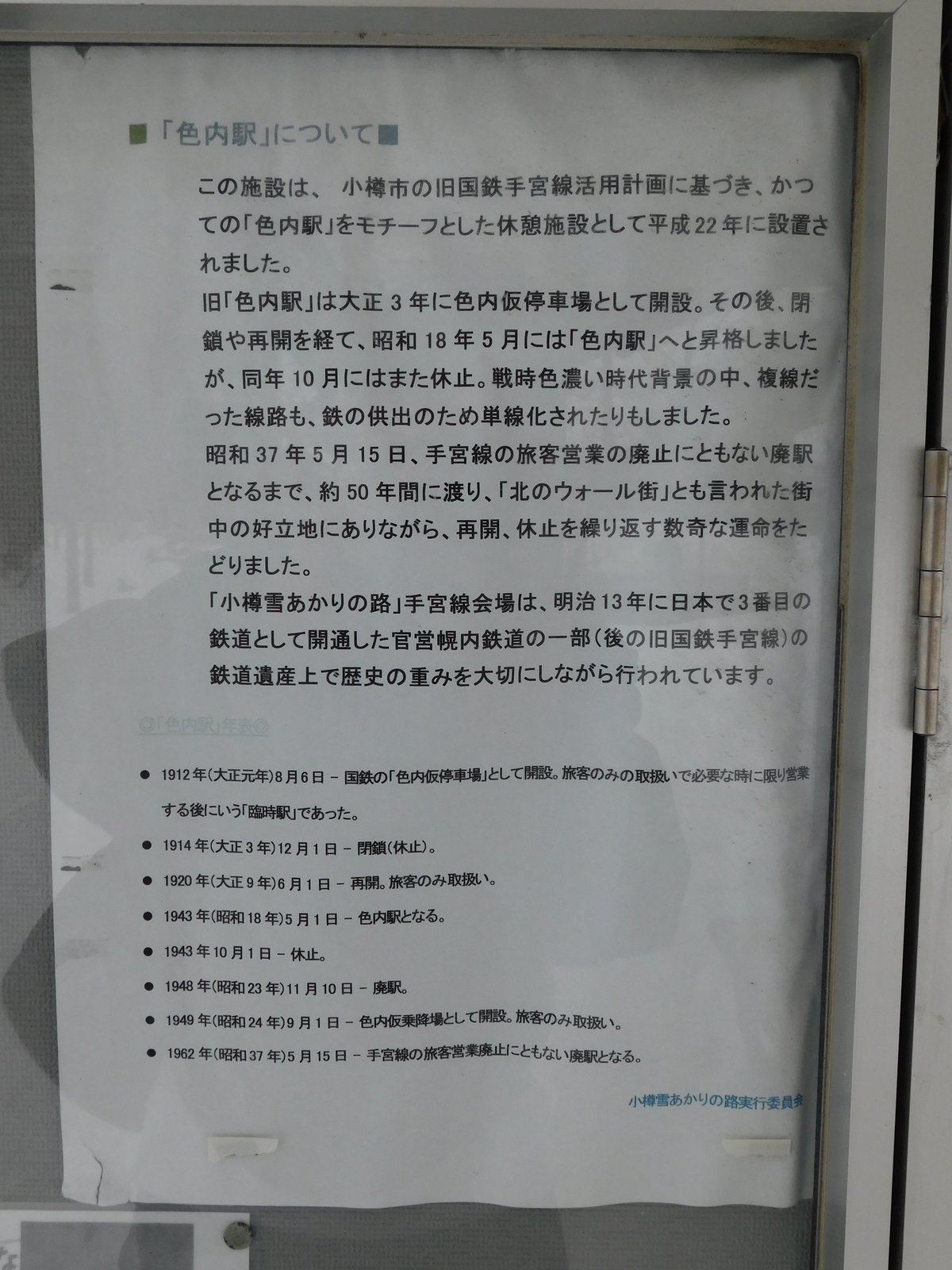

指摘があったのか、かなり以前から、復元駅舎の掲示板に民間団体による解説〈「色内駅」について〉が貼られている。

解説板よりも少しはよくなっている(「北のウォール街」はかえってヒドいと思うが)が、解説の「日本で3番目の鉄道」と年表の「1912年8月6日」「1948年(昭和23年)11月10日ー廃駅」「1949年(昭和24年)9月1日」には問題がある。

●日本で3番目の鉄道は、幌内鉄道開業より2ヶ月ほど早い、1880年9月開通の工部省釜石鉄道。これは、かつて国鉄などでも「日本で3番目の鉄道、幌内鉄道」といっていたから、無理もないともいえるが。

●色内仮停車場の設置は、1912(大正元)年8月11日。これは解説板が正しい。

●手宮線旅客営業再開の運輸省告示には、「昭和二十三年十一月十日から手宮線南小樽手宮間鉄道で旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、色内停車場における運輸営業は当分の間これを休止する」(全文)とある。つまり、手宮線の旅客営業再開時に色内だけは休止を続けたということであり、廃駅となったわけではない。

●色内が仮乗降場として復活したのは、前項のとおり1949年9月15日。これは当時の新聞記事などからもまちがいない。

結果的に、色内駅跡の解説板は、地元の公的機関が設置したものだからといって、うかつに信用できない見本になってしまっている。

昭和時代ならともかく、いまはネットで少し調べてみれば、廃止年などはすぐわかることなのに、いったいどうしたことかと思う。

市の担当部署が業者(それも解説文などつくったことのない)に丸投げした結果なのだろうか。それでも、チェックすらしないのかしらんと思うけれど。

なお、筆者は小樽市に対してなにも含むところはなく、せっかくつくるなら、きちんとしたものにしてほしいだけです(念のため)。

近年小樽市が力を入れている、「日本遺産」「炭鉄港」も、中身が充実してこそだと思うし、うわべだけつくろった観光客誘致だけが、その趣旨ではないでしょう(そういった傾向は、全国各地で見られるかもしれないけれど)。

今回はここまでです。

おしまいまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回は色内から道道小樽臨港線へ向かいます。