茶道(玉川遠州流)~炉大板一段~伝書【中】記載がない細かいとこ

⭐飾り方

#しゃかせん

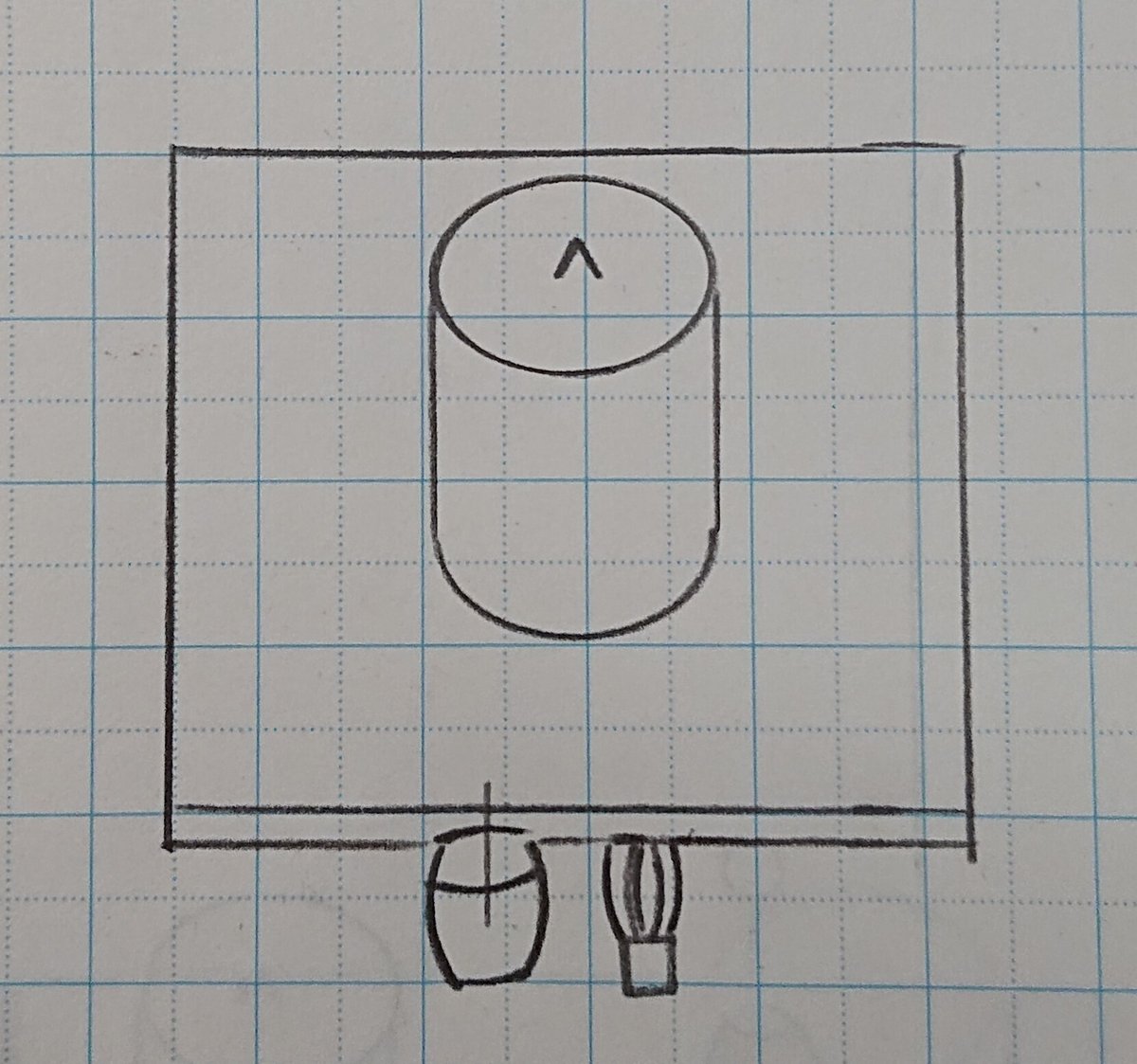

・大板の真ん中に【水差し】

・水差しの左前隅に【なつめ】

《要点》

・壁際の【左側】に茶碗の借り置きをします。(一段、四段)

・畳3目分を空けた【右側】になつめの仮置きをします。(五段、六段)

・柄杓を捌くのが先(三段)

・茶碗を動かすのが先(一段、二段、四段、五段、六段)

・大板の上に"水差し"が置いてある場合、茶巾の置き場所は、【水差しの蓋の手前側】

⭐⭐点前を始めます⭐⭐

・【薄茶一服差し上げます。】と

発して、一礼をします。

⭐茶碗を運ぶ

・[左手]のひらに茶碗を乗せ、大板まで歩きます。

・正座し、"右手"で【茶碗】を壁際に仮置きします。①

・その"右手"で、【なつめ】を大板の上から取り、水差しの前を中心とした畳の上に置き直します。②

・その"右手"で、再度【茶碗】を取り、体の正面で[左手]に持ちかえてなつめの左隣に置きます。③(丁寧に扱う時は、[左手]で茶碗を置く時に、"右手"を茶碗の下側に添えます。添えた手から離します。)

⭐建水と蓋置きと柄杓を運ぶ

・建水と蓋置き、柄杓を持ってくるために水屋へ戻ります。

・一歩進んだら、襖の方に振り返り、正座します。(下図参照)

・建水から[左手]を離したら、その[左手]で"右手"の指先で持っている蓋置きを取ります。

・[左手]で取った蓋置きを柄杓の"合"を置く左膝の前に置きます。

・"右手"で蓋置きの上に柄杓の"合"を合わせて置きます。

・ 襖の閉め方を参照してください。

・襖を閉めたら、"右手"で柄杓を取り、[左手]で蓋置きを取って"右手"に持たせ、[左手]で建水を持って立ち上がります。

・【炉縁側】に進みます。

⭐建水を動かす

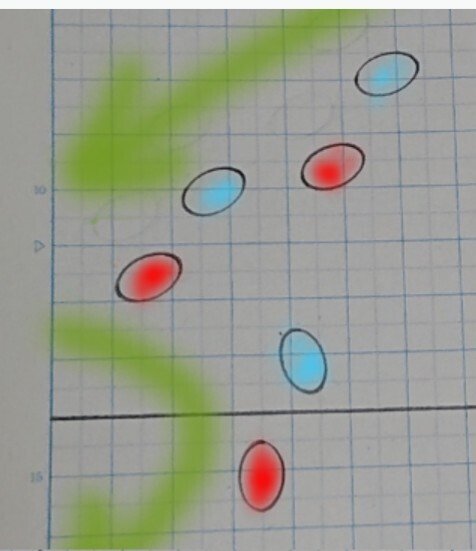

・炉縁の左角に向かって斜めに正座します。(下図参照=赤い点線)

・建水を[左手]で、時計でいうと、6時の位置から3時の位置へ動かします。

⭐柄杓を捌く

・"右手"に持っている柄杓を左膝頭の上まで 移動させ、[左手]②を✋にして、親指と人差し指の間で、柄杓の節の部分を挟み込みます。

・柄杓と蓋置きが③の矢印のように柄杓が[左手]、蓋置きが"右手"と滑るように離れ、柄杓は[左手]を丸くして立てて持ちます。

・蓋置きを"右手"で炉縁の右角の青い点(⭐建水を動かすの2つ目の平面図の位置)に置きます。

・蓋置きの上に柄杓の"合"をポンッと音を出して置きます。

⭐両手を揃えて一礼

⭐茶碗を動かす

・大板の前に置いてある茶碗を[左手]で取り、"右手"に持ちかえて、炉縁の左角に置きます。(下図参照)

⭐なつめを清める

・点前中の服紗の畳み方を参照してください。

・大板の前のなつめを[左手]で取り、 なつめの清め方を参照して、清めます。

・清めたなつめを大板の前の茶碗が置かれてあった位置(左側の赤い三角)に戻します。(下図参照)

⭐茶杓を清める

・服紗をほどきます。

・服紗を畳み直して、[左手]に持ちます。

・茶杓清め方を参照してください。

・服紗を[左手]に持ったまま、茶杓をなつめの上に置きます。

⭐茶筅を茶碗から出す

・服紗を[左手]に持ったまま、"右手"で茶碗の中の【茶筅】を持ち、大板の前のなつめの右隣(茶杓画像の上図の赤い三角=右側)に、結び目を手前にして置きます。

⭐茶巾を茶碗から出す

・[左手]に服紗を持ったまま、"右手"で茶碗を手前に動かします。

・[左手]に持った服紗を"右手"に持ち替えて、水差しの蓋の手前側をの右手前を【二の字】に清めます。

・"右手"に持っていた服紗を[左手]に持ち替えて、"右手"の親指と人差し指、中指で茶巾を取り、水差しの蓋の上の服紗で清めたところに置きます。

⭐柄杓を持つ

・柄杓と服紗の持ち替えを参照してください。

⭐釜の蓋を開ける

・"右手"に服紗を持ち、釜の蓋を開けます。

・開ける時は、向こう側を開け、湯気を一旦、逃がしてから、手前にスライドさせます。

・蓋置きの上に釜の蓋を置きます。

⭐服紗をしまう

・右手だけのほどき方を参照してください。

・ #炉釜_一文字 を参照してください。

・お湯を汲み、茶碗に注ぎます。

⭐茶筅とおしをする

・お湯を汲み、茶碗に注ぎます。柄杓の持ち方は #炉釜_一文字 を参照してください。

・茶筅とおしをします。

・茶筅を元に戻します。

⭐茶碗をすすぐ

・建水に汚水を捨てます。

・【水差しの蓋の上に置いた茶巾】を"右手"で取り、茶碗を拭いた後、【釜の蓋の上に茶巾】を"右手"で置きます。

・⭐茶碗をすすぐ から #四畳半流れ と点前が同じですので参照してください。

・炉縁に置く柄杓の位置だけ、四畳半流れと違いますので、注意してください。(下図参照)

⭐おしまいの大板の清め方

・ #点前中の服紗の畳み方 を参照して服紗を畳み直します。

・"右手"に持ち、上図のように、大板の端から真ん中へ1、2と清めます。

・釜の掃除も終わり、【大板側】に体の向きを変え、服紗を畳み直し、水差しの前に置いておしまいとなります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。