まんが黄帝内経──中国古代の養生奇書①

寿とは100年生きることらしい。

薬膳を通してまさか黄帝内経に興味を持つとは。まんがなので私にも理解できるかなあと思って購入しました。

黄帝内経は中医学の思想書です。

たまたま図書館で借りた「中国医学と日本漢方」をパラパラと読むと

呂布春秋(秦の始皇帝のお父さんの時代に編纂された本)には「寿とは長寿を指すことで人は100歳までは生きられる」「穏やかに暮らし、酒を飲み過ぎ遊興に溺れず、セックスのし過ぎをせず、心身を鍛え、自分を厳しく律すれば長寿を全うするであろう」

長生き、長寿なんて考えたことない。けれど黄帝内径の根本は病に冒されず寿命を全うすることで(ナガイキノヒケツノホンカナ?)と思います。

この本面白い。漫画だから最初はわかりやすいけど、病気のことになるとだんだん意味不明になります。

黄帝内経の説明

公益社団法人日本薬学会 より

「黄帝内経 (こうていだいけい、こうていだいきょう、こうていないけい、こうていないきょう)」は、「神農本草経」、「傷寒雑病論」とともに中国医学における三大古典の1つといわれているが、「漢書」芸文誌にその名前が登場するのみで現存はしていない。

「素問(そもん」」

「霊枢(れいすう)」

を合わせたものを「黄帝内経」とする説は晋代の皇甫謐に始まる。

「素問」「霊枢」の両書は、戦国時代以来の医学論文を綴り合わせたものであり、1人の作者によるものではなく、編集者や編集年も明らかではない。このうち「素問」は、唐代中期に王冰 (おうひょう)が再編・注解したものをもとに、宋代に林億(りんおく)らが校正を加えたものが現在に伝わっている。

黄帝が岐伯 (ぎはく)を始め6人の名医に基本的な病気の考え方に関する疑問を問うたところから素問と呼ばれ、問答形式で記述されている。

生理、衛生、病理などの基礎理論と摂生・養生法について論じられている。

一方、「霊枢」は古くは「九巻」や「鍼経(しんきょう)」と呼ばれ、長い間、散逸したままであったが、宋代に入り発見、出版され、明代に校訂されたものが現在に伝わっている。診断、治療、針灸術など臨床医学に関することが実践的、技術的に記述されている。

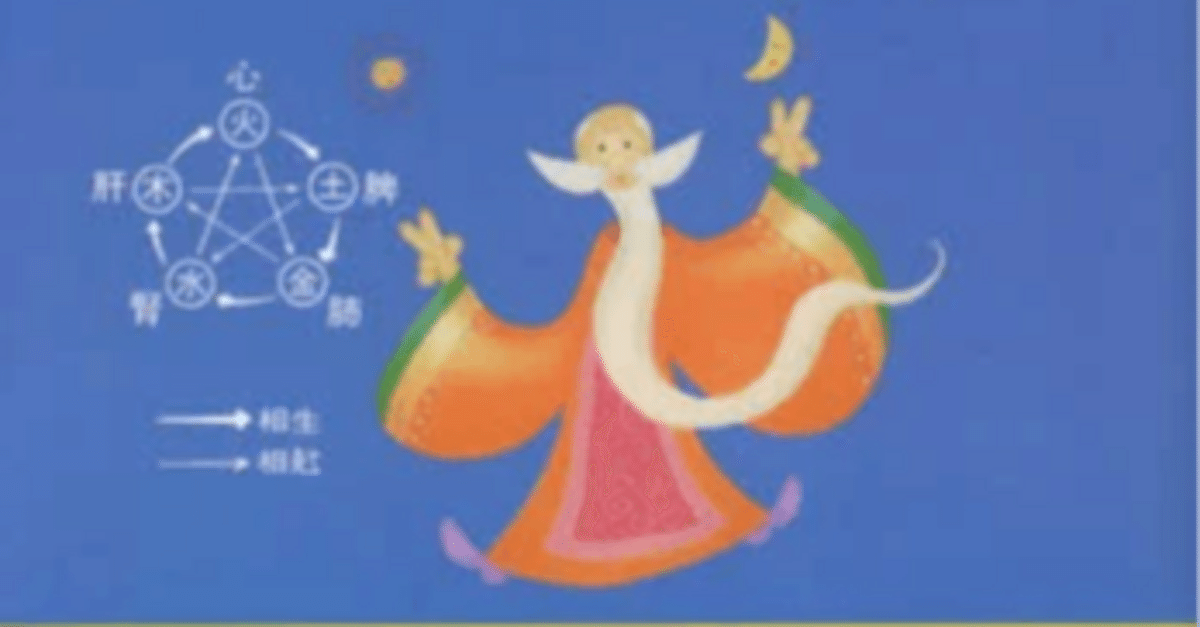

「素問」「霊枢」に一貫して流れる理論基盤は、陰陽五行説という中国独自の哲学思想である。

─────

日本薬科大学より 黄帝内経霊枢とは

「黄帝内経霊枢」(こうていだいけいれいすう) 原著は紀元前200年頃(前漢)から220年(後漢)の頃にかけて編幕されたと推定される、中国最古の医学書。(カンノジダイニツクラレタノネ) 「黄帝内経素問」と対をなし、鍼灸治療について黄帝と岐伯らとの対話として記載されている。 「針経」、「九巻」、「霊枢経」などとも呼ばれている。本書は江戸中期の和刻本と考えられるが、解説、奥付、版元の記載がなく詳細は不明。ドイツに渡っていたものを買い戻したもの。

──────

ちなみに三大古典の一つ

公益社団法人日本薬学会 より

「神農本草経」とは

神農本草経(しんのうほんぞうきょう、しんのうほんぞうけい)は、中国最古の薬物学(本草学)書であり、個々の生薬の薬効について述べている。

中国古代の伝説の帝王で農耕・医薬・商業の神「神農」にその名を託した。

一年の日数に合わせた365種の薬物を上品(じょうほん、120種)、中品(ちゅうほん、120種)、下品(げほん、125種)と薬効別に分類している。(上薬、中薬、下薬ともいう)

上品は養命薬(生命を養う目的の薬)で、無毒で長期服用が可能。身体を軽くし、元気を益し、不老長寿の作用がある。中品は養性薬(体力を養う目的の薬)で、使い方次第では毒にもなるので注意が必要。病気を予防し、虚弱な身体を強くする。下品は治病薬(治療薬)で、毒性が強いものが多いので長期にわたる服用は避けたほうがよい。病気を治すために用いる。

このように「神農本草経」では保健もしくは予防的な薬物が上ランクに、治療薬が下ランクに位置している。『黄帝内経』、『傷寒雑病論』とともに、中国医学における三大古典の1つに数えられる。

「傷寒雑病論」とは

3世紀の初めに(秦の始皇帝が中国を統一する前の戦国時代)、長沙(湖南省)の太守(知事)であった張仲景(ちょうちゅうけい)が記したとされている。

この「傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)」は、古来より散逸と発見を繰り返し、現在では2部に分かれ、傷寒(急性熱性病)については「傷寒論(しょうかんろん)」、雑病(慢性病)については「金匱要略(きんきようりゃく)」として伝わっている。

「傷寒論」では、傷寒の病態を三陰三陽(六病位)と呼ばれる6つのステージに分け、それぞれの病期の病態と、適応処方を記している。

「金匱要略」では、循環器障害、呼吸器障害、泌尿器障害、消化器障害、皮膚科疾患、婦人科疾患から精神疾患までの慢性病の治法を論じている。

なお、現在、中医学では「傷寒論」の六病論を経絡と結びつけ、六経説として捉えている。 「神農本草経」、「黄帝内経」とともに中国医学における三大古典の1つに数えられている。

🌸🌿😊🌱🌸🌿😊

何となく三大古典というものがわかってきたような。